テングザルとはどんな動物なのか、なぜあの独特な大きな鼻を持っているのか、不思議に思ったことはありませんか。

生息地はどこに広がり、絶滅危惧種としてどのような危機に直面しているのでしょうか。

さらに、鳴き声の秘密や赤ちゃんの成長、大きさや食べものまで、意外と知られていない一面が多くあります。

この記事では、テングザルの特徴や性格、寿命に至るまで専門的な視点から解説し、動物園で出会える場所や飼うことができるのかどうかにも迫ります。

あなたが持つ疑問に答えながら、テングザルの魅力と現状を深く理解できる構成にしました。

- テングザルの特徴や生態を詳しく知りたい方

- 絶滅危惧種の動物を守るために現状を理解したい方

- 動物園でテングザルに会える場所を探している方

- エキゾチックアニマルが好きで珍しい動物を深掘りしたい方

- 動物を通じて自然環境や生態系のバランスを学びたい方

テングザルの生息地と絶滅危惧種の現状を知るには?

テングザルとは?

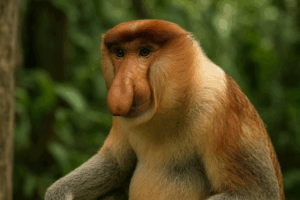

テングザル(学名:Nasalis larvatus)は、東南アジア・ボルネオ島にのみ生息する霊長類で、オナガザル科に属します。最大の特徴はオスの長く大きな鼻で、繁殖期の求愛や群れ内での威厳を示すために役立つと考えられています。

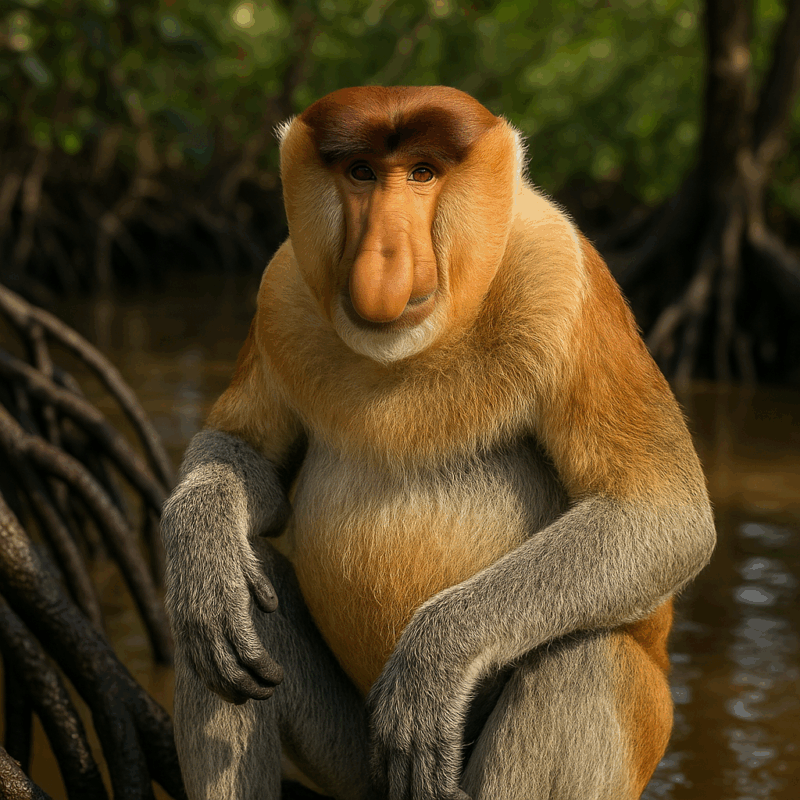

この鼻は成熟したオスほど長く垂れ下がり、鳴き声を響かせる共鳴器としての役割も果たします。体の毛色は赤褐色からオレンジ色が中心で、手足や尾は灰色や白っぽい色をしています。成獣のオスは体長66〜76cm、体重20〜25kgに達することもあり、メスの倍近い大きさです。

群れは通常、1頭のオスと複数のメス、その子どもたちで構成される「ハーレム型社会」が多いですが、オスだけの群れも存在します。IUCN(国際自然保護連合)の最新評価(2023年改訂版)では「絶滅危惧種(Endangered)」に分類されており、個体数は3万頭未満と推定されています。

テングザルの特徴とは?

テングザル(Nasalis larvatus)の最大の特徴は、オスの長く大きな鼻です。この鼻は繁殖期にメスへのアピールや群れ内での地位の誇示に用いられ、鼻が大きいオスほどメスに好まれる傾向があることが観察されています。

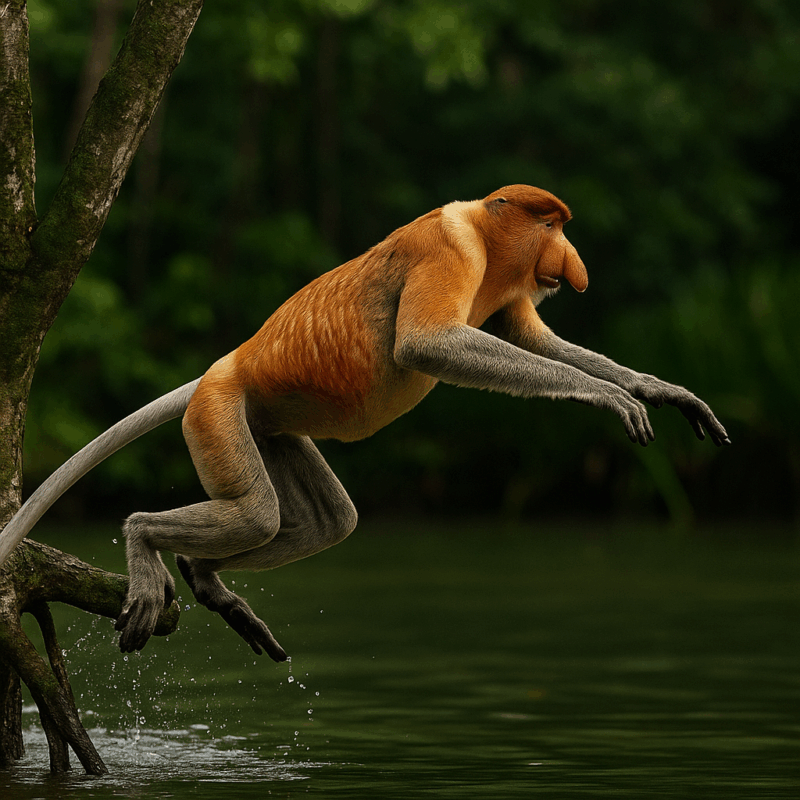

さらに、テングザルは霊長類の中でも珍しく水辺に高度に適応している動物です。犬かきのように泳ぐことができ、川を数百メートル渡る能力を持っています。

食性においては、若葉や未熟果実を主食とし、反芻型の胃を持つ点が他のサル類と大きく異なります。消化管内に特殊な細菌を共生させることで、セルロースを分解し栄養を吸収しています。このため熟した果物や糖分の多い食べ物は消化に適さず、野生下での食性に強く依存していることが飼育の難しさにつながっています。

社会性も重要な特徴の一つです。テングザルは群れで生活し、1頭のオスと複数のメス、そしてその子どもで構成される「一夫多妻型ハーレム群」を形成します。ときに複数の群れが集まり「集合群」と呼ばれる大規模な集団をつくることもあります。性格は比較的穏やかですが、繁殖期のオス同士は激しい威嚇や争いを見せることもあります。

テングザルの鳴き声はどんな意味?

テングザルの鳴き声は低く共鳴する「ホンッホンッ」という音が代表的で、これには群れ内外に向けた複数の意味があります。例えば、オスは大きな声を出すことで自分の存在を誇示し、メスや子どもを守るリーダーとしての力を示します。

また、天敵(ワニや大型のワシなど)を発見した際には警戒の鳴き声を上げ、群れ全体に危険を知らせます。母ザルは赤ちゃんを呼ぶ際に短く柔らかい声を発し、鳴き声のトーンやリズムが用途ごとに変化することが観察されています。

研究者によれば、この声の響きにはオスの大きな鼻が関与しており、共鳴によって音が遠くまで届く仕組みだと考えられています。つまり鼻は単なる見た目の特徴ではなく、音響的な機能も持つ進化の産物なのです。

2020年代に入ってからは鳴き声の周波数解析も進み、鳴き声が群れのまとまりや繁殖行動において重要な役割を担っていることが科学的に裏付けられています。

テングザルの生息地はどこ?

テングザルの生息地は、ボルネオ島のマレーシア領サバ州・サラワク州、インドネシア領カリマンタン、そしてブルネイに分布しています。特に好むのはマングローブ林や河畔林で、水辺に近い環境を生息地としています。

これは、テングザルが葉や未熟な果実といった水辺特有の植物を主食にしているためであり、また天敵から逃げる際に川を泳いで渡れることが大きな利点だからです。実際、テングザルは霊長類の中でも珍しく泳ぎが得意で、犬かきのような動きで数百メートルの川を渡ることができます。

ところが近年、ボルネオ島では農地転換やパーム油プランテーションの拡大により、マングローブ林や低地の森林が急速に失われています。

国際的な環境NGOによれば、過去50年でボルネオ島の森林の半分以上が消失し、その影響でテングザルの分布域も大幅に縮小しました。結果として、群れが孤立化し、遺伝的多様性の低下も懸念されています。

テングザルは動物園で見られる?

テングザルは、世界でも飼育が難しい霊長類のひとつとされてきました。しかし、日本国内でも「よこはま動物園ズーラシア(神奈川県横浜市)」において唯一、常設展示されています。2025年現在、この施設が国内でテングザルに会える唯一の場所です。

その理由は、テングザルの特殊な食性と生息環境にあります。彼らは未熟な果実や若葉など限られた植物を食べ、さらに水辺の森林という独特な環境を必要とします。

そのため多くの動物園では再現が困難で、世界的にも飼育施設は数えるほどしか存在しません。かつては上野動物園や日本モンキーセンターでも飼育例がありましたが、現在は展示されていません。

ズーラシアでは、マレーシアとの協力のもと複数頭のテングザルが飼育されており、群れでの行動や特徴的な鳴き声を観察できます。

さらに、2025年には新しいグループ編成や繁殖に向けた試みも進められており、国内でもテングザル保全の一端を担う重要な施設となっています。。

テングザルはなぜ絶滅危惧種なの?

テングザルが絶滅危惧種に指定されている最大の理由は、生息地の破壊です。ボルネオ島では1970年代以降、パーム油生産のための大規模な森林伐採が進み、彼らの住むマングローブ林や河畔林が急速に失われました。

IUCNの最新報告(2023年版)では、過去40年間で個体数が半減したと推定されています。さらに、生息地の分断により群れが孤立し、遺伝的多様性が低下していることも深刻な問題です。

一部の地域では狩猟や違法捕獲も行われ、観光目的や肉利用のために犠牲になるケースも報告されています。

こうした要因が重なり、推定個体数は現在3万頭を切る水準まで減少しました。環境NGOや各国政府は保護区の整備や伐採制限などの対策を進めていますが、経済開発とのバランスは依然として難題です。

テングザル 生息地と絶滅危惧種から考える未来の保全とは?

テングザルの性格はどんな?

テングザルの性格は比較的温和で、群れ社会を前提とした協調的な行動が目立ちます。群れの中では毛づくろいをし合い、社会的な絆を深めながら生活しています。とくに母親は赤ちゃんを長期間抱き続ける習性があり、子育てに献身的です。

その一方で、繁殖期のオス同士はメスをめぐって激しい争いを繰り広げることがあります。鼻の大きさや鳴き声はオスの優位性を示すシグナルとして機能し、戦わずに順位を決める役割も持っています。

人間に対しては基本的に警戒心が強く、接近するとすぐに木の上へ逃げたり、水へ飛び込んだりする姿が観察されます。攻撃性は低いため、人間に危害を加えることはほとんどありません。

野生での行動記録からは、テングザルは「森の穏やかな住人」と表現されることも多く、社会性の高さと優しい性格が特徴といえます。

テングザルの寿命はどのくらい?

テングザルの寿命は、生息環境によって大きく変わります。野生下では平均して15〜20年程度とされ、これは天敵や病気、さらに生息地の破壊によるストレスなどが影響しているためです。

実際にワニや大型のワシなどの捕食者に襲われるリスクが高く、若齢期に命を落とす個体も少なくありません。一方で、限られた保護施設や動物園での飼育下では25年以上生きることが確認されています。

飼育下では安定した食料と医療管理を受けられるため、寿命が延びるのです。ただし、飼育自体が難しいため長寿のデータは少なく、研究者も「正確な寿命はまだ十分に把握されていない」と述べています。それでも、霊長類の中では比較的長命な部類に入り、寿命は個体群の将来を左右する大きな要素です。

テングザルの赤ちゃんはどう育つ?

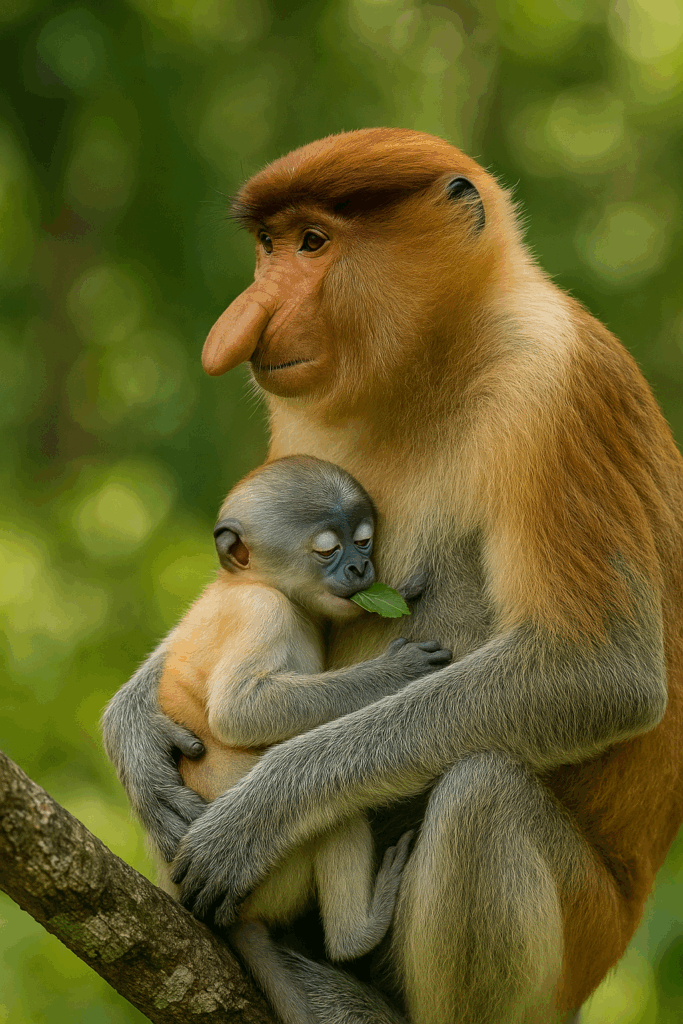

テングザルの赤ちゃんは、出生直後は青白い顔をしているのが特徴です。成長するにつれて顔は赤褐色に変化し、大人の個体に近づいていきます。母親は常に赤ちゃんを抱き、1年以上にわたって授乳を続けるなど、非常に手厚い子育てを行います。

生後数か月で木登りを始め、同じ群れの子どもたちと遊びながら社会性を学んでいきます。オスは成長すると群れを離れて独立し、新たな群れを形成しますが、メスは生まれ育った群れに残ることが多いです。

繁殖速度は低く、1回の出産で1頭のみを産むのが一般的で、間隔は2〜3年に1度とされています。これは個体数の自然回復を難しくしており、絶滅危惧種であるテングザルにとって深刻な問題です。研究者は赤ちゃんの成長過程を詳しく観察することで、繁殖成功率や生存率を向上させる手がかりを探しています。

テングザルの大きさはどれくらい?

テングザルの大きさは、オスとメスで顕著に異なります。成獣オスは体長66〜76cm、体重20〜25kgに達することもあり、大きな個体はさらに重くなる場合もあります。

メスは体長55〜65cm、体重10kg前後と小柄で、オスの半分ほどの体格しかありません。このような性的二型(オスとメスで大きさに差があること)は霊長類の中でも強い部類に入り、群れの社会構造や繁殖行動に深く関係しています。

大きなオスは鼻の大きさや体格を誇示することで、メスを惹きつけ、群れのリーダーとしての地位を確立します。

また、テングザルは長い尾を持ち、その長さは体長と同程度で、木の上でのバランスを取るのに役立っています。大きさの違いは、採食や移動にも影響し、オスは広範囲を移動して群れを守る役割を果たし、メスは群れ内での安定した子育てを担います。

テングザルの食べものは何?

テングザルの主な食べものは若葉や未熟な果実で、特にマングローブ林や河畔林に生える植物を好みます。彼らの胃は牛などと同じく複数の部屋を持つ「反芻(はんすう)型の消化器構造」で、セルロースを分解する腸内細菌と共生しています。

このため熟した果実や高エネルギー食はかえって消化不良を起こすことがあり、未熟な果実や葉を選ぶという独特の食性が進化しました。採食の際は群れ全体で移動しながら行い、一日の大半を食べもの探しと休息に費やします。

さらに塩分を含む植物を摂取する行動も観察されており、体内のミネラルバランスを保つためと考えられています。研究によると、テングザルの食性は非常に限定的で、わずかな環境変化でも食糧不足に直結します。森林伐採で特定の植物が減少すると、群れ全体の生存に大きな影響が及ぶのです。

テングザルは飼うことができる?

テングザルを個人が飼うことは、法律的にも倫理的にも不可能です。国際的にはワシントン条約(CITES附属書Ⅰ)に掲載されており、商業取引や個人の飼育目的での輸出入は禁止されています。

日本を含む加盟国では厳格な規制が敷かれ、違反すると重大な刑事罰が科されます。加えて、テングザルは高度に社会性のある動物で、群れで生活しなければ精神的ストレスに弱いという特性があります。

特殊な食性や広大な行動範囲も必要とし、一般家庭でその環境を再現することは不可能です。

さらに、違法に取引された場合、野生個体が失われ、保全活動に深刻な悪影響を及ぼします。

テングザル 生息地と絶滅危惧種をめぐる総括

- テングザルはボルネオ島固有の霊長類で、大きな鼻や特殊な食性など独自の進化を遂げている。

- 生息地はマングローブ林や河畔林に限定され、森林伐採やパーム油開発によって急速に失われている。

- IUCNレッドリストで絶滅危惧種(Endangered)に指定され、個体数は3万頭未満と推定されている。

- 特徴的な鳴き声は鼻の共鳴で響きを増し、群れ内の秩序維持や危険の伝達に重要な役割を果たす。

- 日本国内では「よこはま動物園ズーラシア」で唯一展示されており、観察できる貴重な場となっている。

- 寿命は野生で15〜20年、飼育下では25年以上とされるが、繁殖速度が遅く個体数回復は難しい。

- 赤ちゃんは顔色が青白く生まれ、長い授乳期間を経て群れに溶け込むなど成長過程が特徴的である。

- 性格は温和で社会性が高いが、繁殖期にはオス同士の激しい競争も見られる。

- 食性は未熟な果実や若葉に偏り、飼育下での再現が困難であるため、保護は野生環境に依存する。

- 絶滅危惧種指定は生態系全体の危機を示す指標であり、テングザルは環境保全のシンボル的存在である。