動物園ではなかなか出会えない、野生の犬のような風貌を持つ「ドール」という動物をご存じでしょうか?

ドールは、オオカミともキツネとも違う独特な姿と習性を持つ、アジアの秘境に生きる希少な肉食獣です。この記事では、ドールの特徴やオオカミとの違い、生息地や絶滅の危機、動物園での飼育状況まで、好奇心を刺激する情報をたっぷりとお届けします。

- 動物好き

- 絶滅危惧種や野生動物に関心がある人

- 生物や進化に興味がある中高生~大人

- 珍しい動物を深掘りして学びたい探究心のある人

ドールとは?知られざる魅力

ドールの基本情報と外見の特徴

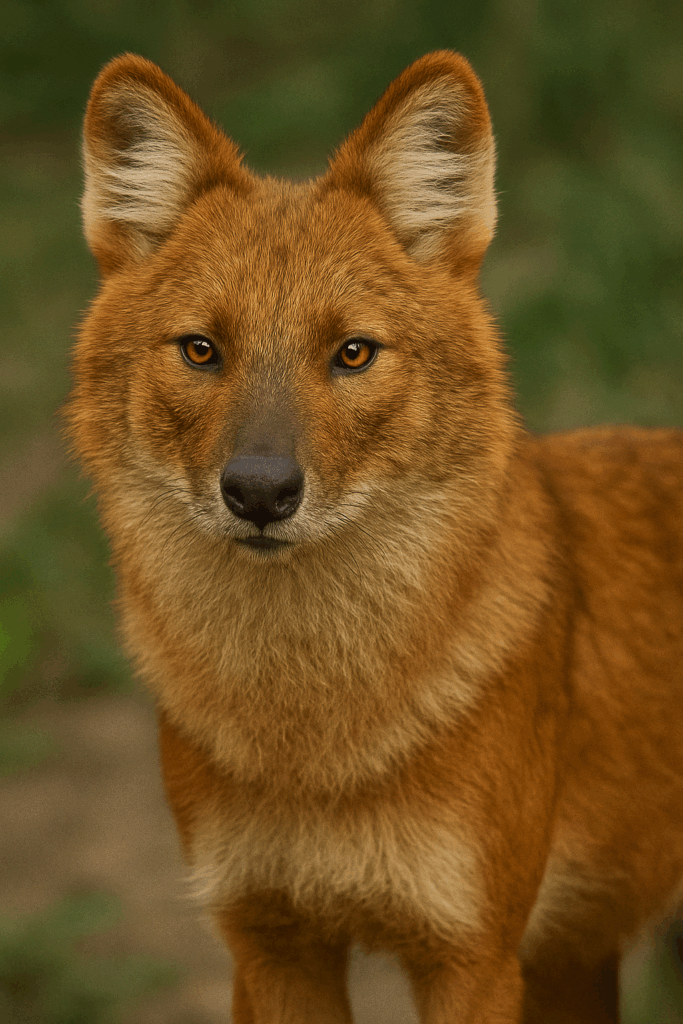

ドール(学名:Cuon alpinus)は、イヌ科に属する肉食哺乳類で、赤褐色の毛並みと丸い耳、ふさふさの尾が特徴です。体長は90~110cm、体重は12~20kgほどで、中型犬に近いサイズ感です。

脚は長く、筋肉質で、俊敏な動きが可能な体型をしています。また、顔つきはやや丸みを帯び、目は鋭く知性的な印象を与えます。尾はふさふさしており、仲間とのコミュニケーションや威嚇にも使われるとされています。

視覚・聴覚・嗅覚いずれにも優れ、特に優れた嗅覚を使って群れでの狩りを成功に導いています。

ドールは何科の動物ですか?

ドールはイヌ科(Canidae)に属しています。イヌ科にはオオカミやキツネ、イヌなどが含まれますが、ドールは独自の特徴を持つため、属のレベルで「ドール属(Cuon)」という単独分類が与えられています。

この分類は、ドールが他のイヌ科動物と進化の過程において異なる道を歩んできたことを示しており、遺伝的にも生態的にもユニークな存在であることがわかります。

ドール属とは?その分類と進化の背景

ドール属(Cuon)は、現在ではCuon alpinusのみが現存していますが、かつてはユーラシア大陸に複数種が存在していたと考えられています。旧石器時代の化石記録から、より広い分布域と多様性を有していたことが明らかになっています。

その進化的な背景には、環境の変化や獲物の減少、他種との競争が関係しており、結果的に生存競争を勝ち抜いたCuon alpinusだけが現代に生き残っているのです。

ドールの生態に迫る:野生の掟

ドールの動物の生息地はどこですか?

ドールはインドから中国南部、ロシア極東、東南アジアの森林地帯にかけて広く分布しており、非常に多様な環境に適応しています。彼らの主な生息地は標高の高い森林や密林で、特に水源の近くや人里離れた静かな場所を好む傾向があります。近年では、急速な森林伐採によりその分布域は縮小しているものの、一部の保護区では安定した生息が確認されています。インドの西ガーツ山脈やタイ北部の山岳地帯などが代表的な生息地とされています。

群れで狩る?その驚くべき狩猟スタイル

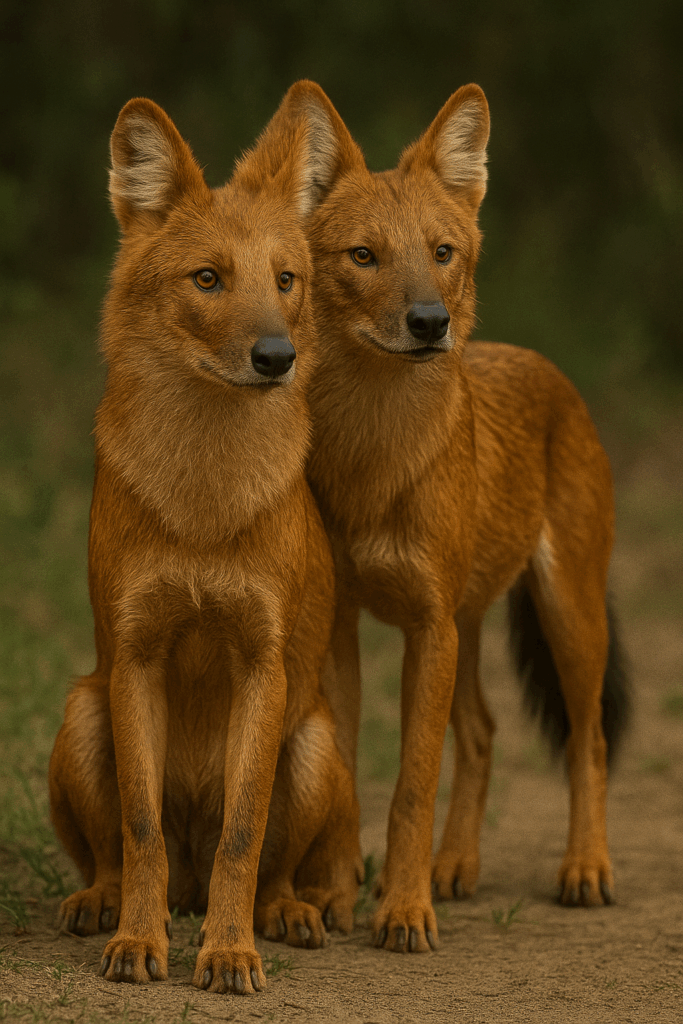

ドールは社会性が非常に高い動物で、10頭前後の群れで生活し、協力しながら狩りを行います。彼らの狩猟対象はシカや野豚、さらにはサンバーやニルガイといった中大型の草食動物です。驚くべきことに、時には獲物を数キロにわたり追い詰め、疲れたところを一斉に襲うという戦略を取ることもあります。狩りの際には鋭い鳴き声で互いに合図を送り合い、絶妙なタイミングで連携を取ることが知られています。

象の天敵はドールですか?その真相

ドールは体格で象に敵うわけではありませんが、象の子どもや体調の悪い個体を狙うことがあるため、一部では「象の天敵」と言われることもあります。しかしこれは誇張された表現であり、通常の成獣の象に対してドールが襲撃を仕掛けることはありません。生息域が重なることにより、競合関係は多少あるものの、ドールが象の主要な捕食者という位置づけではありません。

なぜドールは希少なのか?

ドール 絶滅危惧種 原因とは

ドールはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで「絶滅危惧種(EN)」に指定されています。彼らの数が急激に減少している主な理由として、生息地の喪失、獲物の減少、感染症の流行、そして密猟などの人為的要因が挙げられます。これらの脅威が複合的に作用して、ドールの生存を著しく脅かしているのです。また、ドールの社会的な性質により、一頭の個体が群れ全体の生存に影響を与えることもあり、個体数が減少すると群れの機能自体が弱体化する恐れがあります。

森林破壊と人間との衝突

農地の拡大、都市開発、インフラ整備などにより、ドールの自然な生息環境は断片化し、孤立した小さな森に追いやられるケースが増えています。これにより、彼らの移動ルートや狩猟行動にも大きな制限がかかっています。また、ドールは時に家畜を襲うことがあり、農村部では害獣として扱われることもあります。このような状況下では、報復として駆除されるケースが後を絶たず、人間とドールの軋轢が深刻な課題となっています。

感染症や遺伝的多様性の低下

ドールは、野犬や家畜との接触を通じてウイルス感染のリスクが高まっており、狂犬病や犬ジステンパーといった致死性の高い病気が深刻な脅威となっています。これに加えて、個体数の減少に伴い近親交配が進み、遺伝的多様性が失われつつあります。遺伝的多様性の低下は、病気や環境変化に対する抵抗力の減少を招くため、将来的な絶滅リスクをさらに高めているのです。保護活動には、感染症の予防と同時に、異なる地域間の個体を交流させるなど、遺伝子多様性の確保も重要な課題として挙げられています。

ドールとオオカミの違いとは?

見た目・鳴き声・社会構造の違い

ドールは赤褐色の毛色で、オオカミよりもやや小型です。体つきはよりスリムで、脚が長く、俊敏な動きに適した構造をしています。顔つきはやや丸みを帯びており、耳は丸く、目は知性的で警戒心に満ちた鋭さを持っています。鳴き声は笛のように高く、遠距離にいる仲間と連絡を取り合うために用いられます。このユニークな鳴き声は他のイヌ科動物には見られない特徴で、ドール同士の絆の深さや協調性の高さを象徴しています。

社会構造も群れ単位ですが、オオカミのように明確な階級制度があるわけではなく、より柔軟でフラットな構造が特徴です。群れは通常5〜12頭で構成され、狩猟や子育てなどさまざまな活動を協力して行います。こうした行動パターンは、環境に適応するための戦略として非常に効果的に働いています。

オオカミより強い?比較から見える生態

単体での戦闘力では、体格や咬合力の面でオオカミに劣るとされていますが、狩りにおけるチームワークや戦略面ではドールの方が優れている点もあります。彼らは高い協調性と優れた機動力を活かし、獲物を執拗に追い詰める狩猟スタイルを持っています。獲物が疲労するまで交代しながら走り続ける戦法は、非常に効率的で持続力のある狩り方として知られています。

また、群れ全体で意思疎通を図りながら動くことができるため、より複雑な地形でも対応可能です。これにより、体格差があっても獲物を仕留める能力においてオオカミと互角、またはそれ以上と評価されることもあります。

なぜ混同されやすいのか

ドールとオオカミはともにイヌ科に属し、群れで行動し、肉食性という共通点を持っています。そのため、外見や行動が似ていると感じられることが多く、混同されることがあります。しかし実際には、進化の過程や生態系における役割、さらには社会性の構造においても大きな違いがあります。

ドールはよりアジア圏に特化した生態を持ち、オオカミとは別の進化的系譜をたどっています。生息地の違いや、鳴き声・行動様式の違いを知ることで、それぞれの動物の個性と魅力を正しく理解することができます。

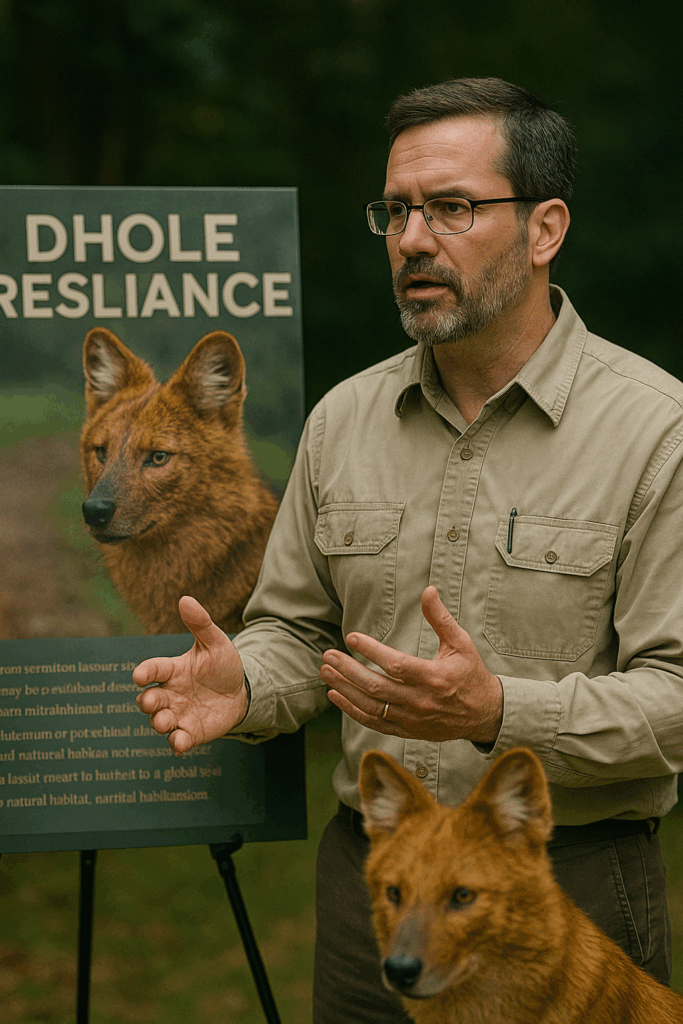

専門家が語るドールの保護の必要性

研究者の視点から見た現状

ドールは知名度が低く、他の大型肉食獣と比べて研究や保護の予算が限られています。例えば、トラやジャガーといったカリスマ的な動物に比べ、メディアへの露出が極端に少なく、国際的な支援の対象としても後回しにされがちです。その結果、保全の取り組みが遅れ、研究データの蓄積も進んでいません。特に生態系における役割や繁殖行動など、未解明の部分が多く、保護の優先度を上げるにはさらなる周知と研究促進が必要です。

保護活動の最前線:インド・東南アジアの取り組み

インドでは、トラの保護とセットでドールの生息地の保全が行われており、特に国立公園や保護区内でのドールの個体数調査、餌動物の管理、違法狩猟の取り締まりが強化されています。加えて、森林警備隊の教育や装備の充実も進められており、保護体制の強化が図られています。

東南アジア諸国では、国境をまたいだドールの移動ルートを調査するトラッキングプロジェクトが進行しており、地域間の連携による保全の枠組み作りが模索されています。国際的なNGOや大学、政府機関が連携して研究と啓発活動を推進しており、その成果が徐々に現れ始めています。

未来に残すために私たちができること

私たちができることは、ドールのような知られざる動物の存在に関心を持ち、積極的に情報を発信することから始まります。SNSやブログでドールの魅力を紹介することも立派な支援になります。また、ドールを飼育する動物園への来園や、保護団体への寄付、保全イベントへの参加など、行動に移すことでその存続に貢献することができます。

さらには、エコツーリズムを通じて実際に彼らの生息地を訪れ、現地の状況を自分の目で確かめることも、学びと啓発の機会になります。こうした取り組みを通じて、ドールの未来を守る手助けができるのです。

ドールをもっと身近に:動物園での出会い

ドール 動物園で見られる場所は?

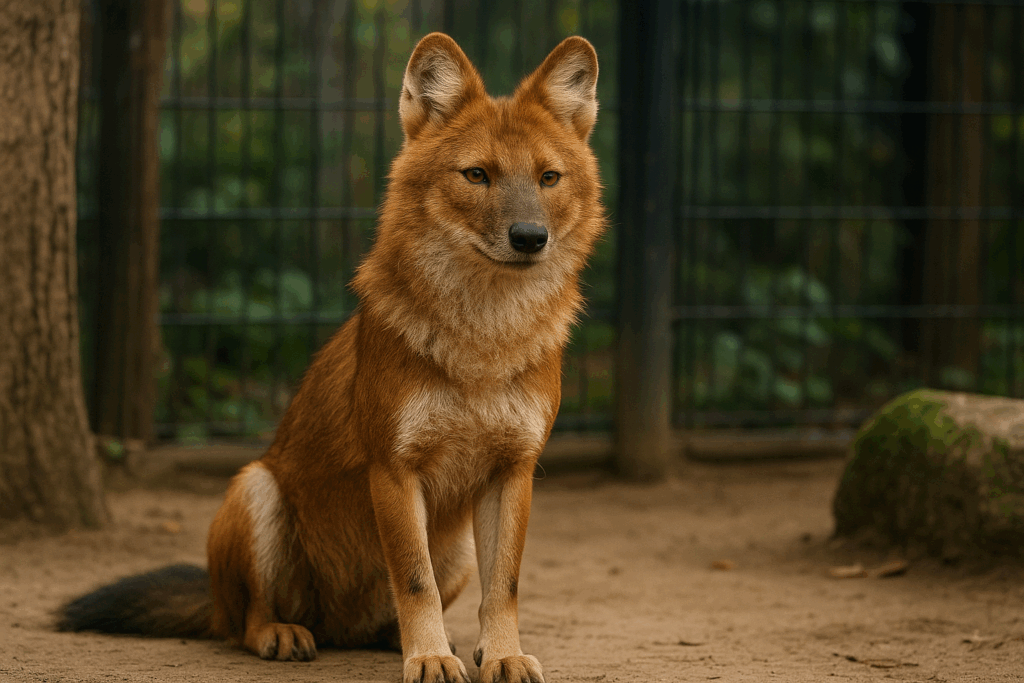

日本国内では「よこはま動物園ズーラシア」でドールが飼育されています。ズーラシアは、日本国内で唯一ドールを一般公開している動物園として知られており、その展示は国内外からの注目を集めています。その他、国外ではインドやタイ、アメリカの一部の動物園でも飼育されており、現地の教育活動や保全啓発に活用されています。アメリカのサンディエゴ動物園などでは、ドールの繁殖プログラムも試みられており、国際的な保全ネットワークの一環として重要な役割を果たしています。

ドール ズーラシアでの展示の魅力

ズーラシアでは、アジアの熱帯雨林エリアを再現した展示ゾーンにて、ドールが比較的広々とした空間で飼育されています。岩場や木立、流れのある水辺など自然に近い環境が整えられており、ドール本来の行動が観察できるよう工夫されています。運が良ければ、群れの中でのじゃれ合いや、活発に走り回る姿を目にすることができるでしょう。

また、展示エリアはガラス越しではなく柵を用いた開放的なスタイルで設計されており、よりリアルな野生に近い感覚でドールと向き合える点も特徴です。展示スペースには情報パネルや写真、音声ガイドなども設置されており、来場者の理解を深める工夫が随所に見られます。

動物園で学ぶドールの生態と保全活動

ズーラシアでは、定期的に飼育員によるガイドツアーや、教育プログラムの一環としてドールに関する特別展示が行われています。来園者は、ドールの群れ行動、繁殖の様子、保全活動の必要性について深く学ぶことができます。

さらに、展示パネルではドールの野生下での生息状況や、保護区での取り組みについても紹介されており、日本にいながらにして国際的な自然保護の現場を知る貴重な機会となっています。動物園という場を通じて、ドールを「見る」だけでなく「知る」「考える」体験ができるのです。

ドールという動物の特徴や希少性について総括

- ドール(Cuon alpinus)はイヌ科の肉食哺乳類で、赤褐色の毛並み、丸い耳、ふさふさの尾が特徴的。

- ドール属は現存1種のみの希少なグループで、遺伝的にも生態的にもオオカミとは異なる進化をたどってきた。

- 分布はインドから東南アジア、極東ロシアにかけて、標高の高い森林や密林に多く生息。

- 狩猟は群れ単位で行われる高度な協調行動が特徴で、シカや野豚などの中大型獣を狙う。

- 象の天敵として誤解されがちだが、実際には子象や弱った個体を狙う程度である。

- IUCNでは絶滅危惧種(EN)に分類されており、主な脅威は森林破壊・感染症・獲物減少・人間との衝突。

- オオカミと似た部分もあるが、見た目・鳴き声・社会構造に顕著な違いがある。

- 保護活動はインドや東南アジアを中心に進められており、日本ではズーラシアなどで観察できる。

- ズーラシアでは自然に近い環境で展示されており、教育的価値が高い。

- 私たちにもできる支援として、寄付・情報拡散・動物園での学びなどがある。