ユキヒョウ──その美しい白銀の毛並みに、しなやかに揺れる長いしっぽ。動物園で静かに佇む姿に惹かれつつも、実は絶滅の危機にあることをご存じでしょうか?

この記事では、日本にいるユキヒョウの実態から、しっぽの役割、野生での暮らしまで、知られざる魅力を深掘りします。

- 動物園で静かに動物を観察するのが好きな方

- 美しい生き物や希少な野生動物に心惹かれる方

- 子どもと一緒に自然や動物のことを楽しく学びたいご家族

- 絶滅危惧種や自然保護に少しでも興味がある方

- 「ユキヒョウってなに?」と、ちょっと気になったすべての方

知られざるユキヒョウの魅力

ユキヒョウの特徴とは?

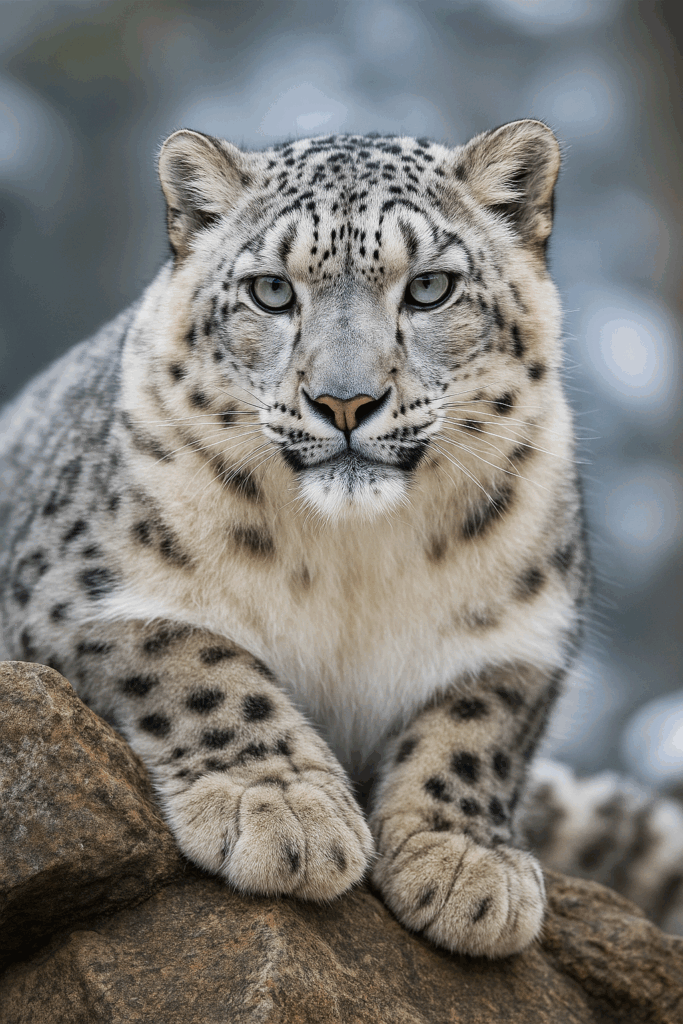

ユキヒョウ(Panthera uncia)はその名の通り、雪深い山岳地帯に住むネコ科の動物です。標高3,000m以上の過酷な自然環境にも耐えることができるほど、厚い毛皮で全身が覆われています。この毛皮は、密度が高くて保温性に優れ、吹雪の中でも体温を維持できます。

また、鋭い視力と聴覚を持ち、岩場でも機敏に動くその優雅な姿は、多くの人を魅了してやみません。

なぜ“しっぽ”が長いのか?

ユキヒョウのしっぽは体長の75〜90%に及び、長さだけでなく太さにも特徴があります。この長いしっぽは、岩場でのジャンプや細い尾根を移動するときにバランスを取るために欠かせません。

さらに、厳しい寒さの中では、このしっぽを顔に巻きつけてマフラーのように使い、体温を保ちます。筋肉と骨がしっかりしており、まるで第五の手足のような役割も果たしているのです。

ユキヒョウは優しい性格?

見た目の迫力とは裏腹に、ユキヒョウは非常に繊細で臆病な性格をしています。縄張り意識はあるものの、なるべく争いを避ける傾向があり、単独で静かに暮らすことを好みます。動物園でも、そのおとなしい性格から来園者に威嚇するような行動は少なく、控えめな存在感を放ちながらも観察者の心を惹きつけます。また、環境が整えば飼育下でも比較的安定した生活を送ることができる動物です。

ユキヒョウの生態と絶滅の危機

どこに住んでいるの?

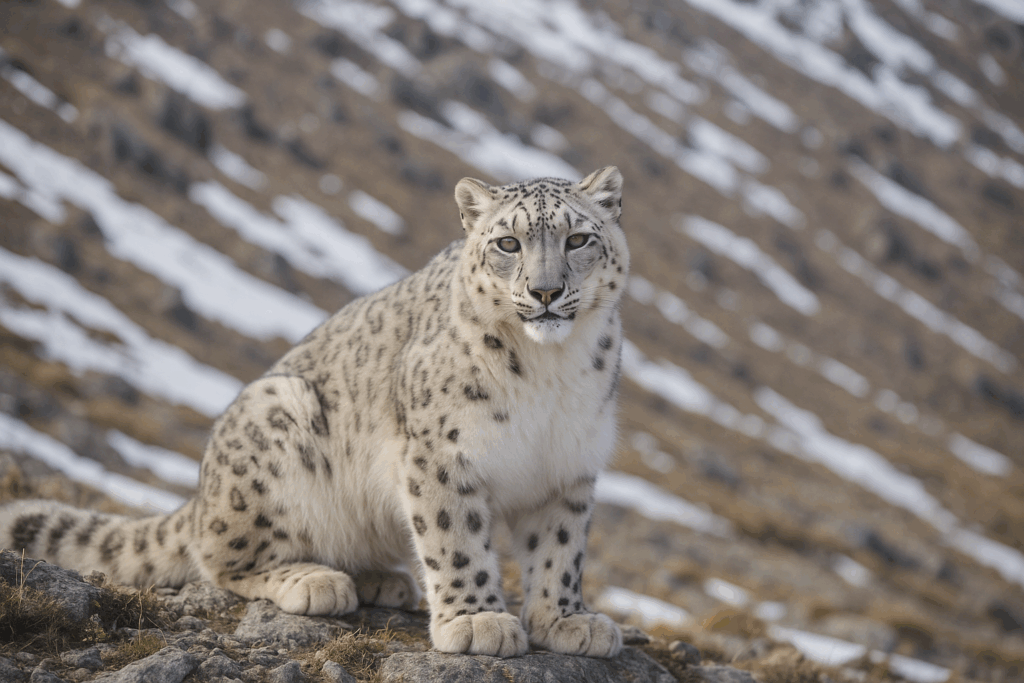

野生のユキヒョウはヒマラヤ山脈や中央アジアの高地に生息しています。標高3000m以上の険しい岩場や切り立った崖を好み、森林限界を超えた雪原や草原でひっそりと暮らしています。そのため発見が難しく、「発見が困難とされる動物」とも言われることがあります。極寒と酸素の薄い高地でも生き抜くその姿には、自然の厳しさに打ち勝つたくましさが感じられます。

ユキヒョウの主食は?

彼らは主にヤギやヒツジなどの草食動物を捕食します。特に野生のブルーシープやアイベックス、マーモット、ピカといった高地の動物が獲物となります。高山に適応した狩猟スタイルで、岩場を巧みに使いながら数十メートル先の獲物にも音を立てずに忍び寄って仕留めます。

力強い脚力と鋭い視覚により、一度狙った獲物を逃すことは少ないといわれています。

絶滅の理由とは?

生息地の減少や密猟が大きな原因です。牧畜による土地開発で獲物の減少や住処の破壊が進み、ユキヒョウは追い詰められています。さらに、その美しい毛皮を目的とした違法な密猟も後を絶ちません。気候変動により生息環境が変化し、食物連鎖にも悪影響が及んでいます。

また、家畜を襲ったことで人間から報復的に殺されるケースもあり、複合的な要因が絶滅の危機を加速させているのです。

動物園で出会うユキヒョウ

日本に何匹いるの?

2024年時点で、日本国内の動物園で飼育されているユキヒョウはおよそ14〜17頭といわれており、その存在は極めて希少です。地域によっては見る機会が限られており、特定の施設でしか会うことができません。このため、ユキヒョウに出会える機会は貴重であり、多くの動物ファンにとって憧れの対象となっています。

また、個体ごとに性格や表情に違いがあり、観察することでその魅力をより深く知ることができます。

どの動物園で見られる?

多摩動物公園(東京都)や円山動物園(北海道)、いしかわ動物園(石川県)などで飼育されています。そのため、訪問前には必ず公式サイトや最新の飼育情報を確認しておくことをおすすめします。

動物園での暮らしと保護活動

動物園では、ユキヒョウが自然に近い形で暮らせるように、岩場や寒冷地を模した展示スペースを整備しています。さらに、種の保存を目的とした国際的な繁殖計画に参加し、遺伝的多様性を守る努力も行われています。また、来園者に対して絶滅危惧種の現状や保護の重要性を伝える展示パネルや講演会もあり、教育的な側面にも力を入れています。

ユキヒョウを深く知るための豆知識

ユキヒョウの英語名は?

英語では「Snow Leopard」と呼ばれます。“雪のヒョウ”という意味で、そのままの美しさを表しています。この名前は、その生息環境である雪に覆われた山々と、しなやかな体つきがヒョウに似ていることに由来しています。

英語圏では、その神秘的な存在感からしばしば「Ghost of the Mountain(山の亡霊)」とも呼ばれることがあり、見かけるのが非常に稀なことから、伝説的な存在とされることもあります。

ユキヒョウとヒョウの違い

名前に「ヒョウ」とありますが、実はユキヒョウはヒョウよりもトラやライオンに近いDNAを持っています。ヒョウは主にアフリカやアジアの森林やサバンナに生息するのに対し、ユキヒョウは中央アジアの山岳地帯に適応しており、体のつくりや生活様式が異なります。

たとえばユキヒョウの足は大きくて幅広く、雪の上でも沈まないような構造になっています。このように進化の過程でまったく異なる環境に特化してきたため、見た目が似ていても実際の関係性は大きく異なるのです。

ユキヒョウに会ったら注目したいポイント

顔の表情、毛並みの模様、そしてやはり長いしっぽ。この3点を意識すると、ユキヒョウ観察がさらに楽しくなります。顔は個体によって異なる印象があり、優しげな目元や堂々とした額など、じっくり観察するほどに個性が見えてきます。毛並みは灰色から白、そして黒い斑点が複雑に絡み合っており、自然の迷彩模様とも言える美しさです。

未来へつなぐユキヒョウとの関わり方

私たちにできること

動物園の保全活動に参加したり、保護団体に寄付したりと、身近にできる支援があります。募金活動に参加するだけでなく、SNSなどでユキヒョウの現状を広めることも立派な支援です。

また、保護団体が発信するニュースレターを購読し、知識を深めながら関心を持ち続けることも大切です。まずは関心を持つことが第一歩ですが、それを継続して行動につなげる意識が未来を変える力になります。

子どもと一緒に学ぼう

ユキヒョウの生態や保護について、親子で学ぶことは、命の大切さを考える良い機会になります。図鑑や体験教室もおすすめですが、最近ではオンラインで参加できるワークショップやドキュメンタリー番組も充実しています。

子どもが興味を持つところから自然保護の意識を育てていくことで、将来の世代にとっても貴重な学びとなるでしょう。動物園のイベントを活用して、実際に生きたユキヒョウに触れる機会を作るのも効果的です。

ユキヒョウの未来を守るために

絶滅を止めるには、国際的な連携と長期的な視野が必要です。各国の保護団体や研究者が協力し、生息地の保全や密猟対策に取り組むプロジェクトも進行中です。野生の個体数回復のためには、私たち一人一人の意識が欠かせません。

また、ユキヒョウが生きる地域の人々との共存も重要です。現地の住民がユキヒョウを敵と見なさずに共に暮らせるよう、教育や支援を通じた地域連携も未来の鍵となります。

ユキヒョウの動物園での暮らしと“しっぽ”の秘密、絶滅の現実について総括

- ユキヒョウは、ヒマラヤや中央アジアの高山に生息する希少なネコ科動物。

- 長く太いしっぽは、寒冷地での保温やバランス保持に欠かせない特徴のひとつ。

- 現在はIUCNレッドリストで危急種に分類されており、密猟・生息地の減少・人との対立が大きな脅威。

- 日本では十数頭のユキヒョウが動物園で飼育されており、展示や繁殖活動が保護の一端を担っている。

- 英語では “Snow Leopard”、別名 “Ghost of the Mountain(山の亡霊)” とも呼ばれる。

- 子どもから大人まで、保全活動や観察体験を通じて命の大切さを学べる存在。

- 私たち一人ひとりが関心を持ち、支援や発信を続けることが未来のユキヒョウを守る力になる。