シロガオサキとはどんな動物なのでしょうか。

白い顔に黒い体を持つ独特な姿が印象的ですが、その特徴や習性はあまり知られていません。

寿命はどのくらいなのか、生息地ではどんな環境で暮らしているのか、性格や鳴き声にはどんな秘密があるのか気になりませんか。

また、動物園で実際に会えるのか、赤ちゃんの成長や食べ物の好みはどうなっているのでしょう。

さらにシロガオサキは絶滅危惧種とされ、天敵や環境変化にも影響を受けています。

この記事では、他ではあまり語られない専門的な視点からシロガオサキの魅力と現状を掘り下げ、知的好奇心を刺激する内容をお届けします。

- エキゾチックアニマルに強い興味を持つ方

- 動物園でシロガオサキを見てもっと知りたくなった方

- 生態や習性など専門的な情報を深く知りたい方

- 絶滅危惧種の現状や保護に関心のある方

シロガオサキとは?特徴や寿命、生息地をわかりやすく解説

シロガオサキとはどんな動物なのか?

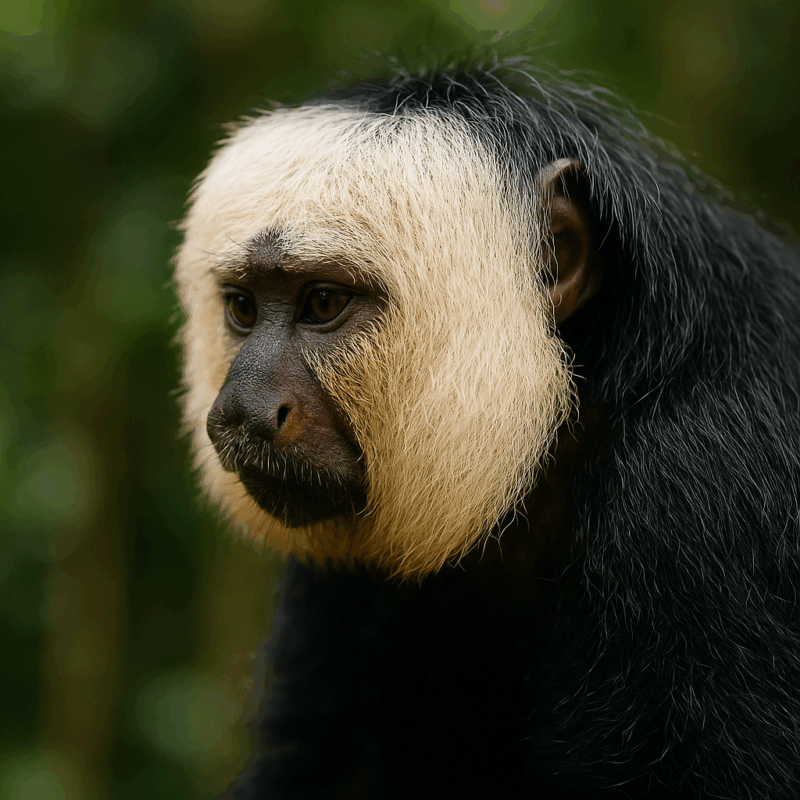

シロガオサキとは、南米北部に広く分布するサキ属(Pithecia)の一種で、学名は Pithecia pithecia と呼ばれています。名前の由来は、オスの顔が真っ白であることからで、黒い体との対比がとても印象的です。一方でメスは顔が灰色がかっており、オスほど白くはありません。こうした雌雄の外見差は、性的二型(オスとメスで姿が異なること)の一例です。

体長は30〜50cm、尾を含めると90cm前後に達し、体重は2〜3kg程度です。尾は長いものの、クモザルのように「ものをつかむ尾(把握尾)」ではなく、バランスを取るために使われます。生息環境は熱帯雨林で、地上に降りることは少なく、ほとんどを樹上で過ごす樹上性の霊長類です。

食性は果実中心ですが、特に硬い殻を持つ果実や種子を割って食べる能力に優れています。この特徴により、シロガオサキは「種子散布者」として森の生態系に大きく貢献しています。実際に彼らが食べた種は排泄後に発芽し、森林再生に役立つと報告されています。

また、IUCN(国際自然保護連合)の評価によると、以前は「低リスク」とされていましたが、近年は森林伐採や違法捕獲による影響で、地域によっては減少が指摘され、2025年時点で「準絶滅危惧種(Near Threatened)」に分類されています。

シロガオサキの特徴はどこにあるのか?

シロガオサキの最大の特徴は、やはりオスの白い顔と黒い体です。この鮮烈なコントラストは、仲間の識別や繁殖期のメスへのアピールに役立つと考えられています。顔が白いことにより暗い森林の中でも目立ちやすく、群れ内でのコミュニケーションを助けている可能性もあります。

また、密集した毛は雨季の高湿度から体を守り、体温を一定に保つ効果があるとされています。尾は長いですが、木の枝をつかむ力はなく、ジャンプや移動時のバランスを取るために使われます。

顎や歯の構造にも特徴があります。他の霊長類では食べられない硬い種子を噛み砕けるよう、犬歯や奥歯が強力に発達しています。この能力は、果実が少ない時期にも食料を確保できる適応戦略であり、アマゾンの多様な植物資源を効率的に利用する手段となっています。

さらに、社会行動においても特徴的です。シロガオサキは10頭前後の小さな群れをつくり、静かに生活することが多いとされます。他のサルのように活発に鳴き交わすことは少なく、「目立たず暮らす」ことを得意としています。この行動は、捕食者から身を守るための生存戦略とも考えられます。

シロガオサキの寿命はどのくらいなのか?

シロガオサキの寿命は、生息環境によって大きく異なります。野生ではおおよそ15〜20年とされていますが、これは天敵や病気、栄養状態、森林伐採による環境悪化といったリスクがあるためです。一方、動物園や研究施設などの飼育下では、25年以上生きる個体も報告されており、適切な栄養と医療が整うことで寿命が延びることが分かっています。

寿命に影響する大きな要因は食事と健康管理です。果実や種子が豊富にある環境では体調が安定しやすく、長生きする傾向があります。また、群れでのストレスの有無も重要で、安定した群れ関係を維持できる環境ほど健康が保たれるとされています。

さらに、寿命は繁殖成功にも関わります。長寿の個体ほど子育てに多く関与し、群れ全体の安定に寄与する可能性が高いことが研究から示されています。これは、長生きすることで得られる経験や知識が群れにとって資源になるという考え方です。

シロガオサキの生息地はどこなのか?

シロガオサキの生息地は、南米のギアナ、スリナム、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ブラジル北部の熱帯雨林に広がっています。特にアマゾン川流域の森林に多く見られ、低地の湿地林や水辺に近い森を好むことが知られています。

彼らは基本的に樹上性で、一日のほとんどを木の上で過ごします。枝から枝へ飛び移ることが得意で、地上に降りることは非常に少ないと報告されています。地上に降りるのは食べ物が不足したときや環境的にやむを得ない場合に限られると考えられています。

行動範囲は比較的狭く、数ヘクタール程度のエリア内で生活するケースが多いと研究で示されています。これは、果実資源が豊富であれば広範囲に移動する必要がないためです。ただし、乾季や果物の少ない時期には、群れごと別の森林に移動することも確認されています。

近年、森林伐採や農業開発による生息地の分断が大きな問題になっています。分断された森林では食料の確保が難しく、群れの数が減少する傾向が指摘されています。生息地の連続性が保たれることが、シロガオサキの存続に不可欠だと考えられています。

シロガオサキの性格はどんな感じなのか?

シロガオサキの性格は、霊長類の中でも比較的「おとなしい」と表現されます。10頭前後の小さな群れをつくり、争いごとを避ける傾向が強いことが観察されています。群れの中で強いリーダーが存在するわけではなく、平等で協調的な関係を保つのが特徴です。

群れの中心には母子がいることが多く、父親が外側で見張り役を務める姿も確認されています。これは、家族単位での結びつきが強いことを示す行動であり、子育てを群れ全体で支える「協力型」の社会構造だと考えられます。

また、他のサルのように大きな声で鳴き交わすことが少ないため、「静かな性格」とも言われています。これは捕食者に気づかれにくくするための戦略でもあり、生存に有利な行動だと解釈されています。

ただし、おとなしい一面だけでなく、外敵や不安を感じたときには警戒心が非常に強くなります。枝の高い位置に素早く移動したり、群れ全体で固まって隠れたりする行動が観察されています。

シロガオサキは動物園で見られるのか?

シロガオサキは、2025年現在、日本国内ではほとんど展示されておらず、一般の来園者が直接目にする機会は極めて限られています。上野動物園や日本モンキーセンターなどで見ることができます。

一方で、ヨーロッパや北米の動物園では比較的よく飼育されています。例えば、ドイツやイギリスの動物園では繁殖プログラムが行われており、種の保存と研究の一環として管理されています。アメリカの動物園でも国際的な繁殖計画(EEP:欧州絶滅危惧種プログラムやSSP:種保存計画)に参加しており、保全活動に役立っています。

動物園での飼育は簡単ではありません。硬い果実や多様な食べ物を用意する必要があるだけでなく、社会性を尊重した群れ飼育が求められます。適切な環境が整わなければストレスや健康悪化のリスクが高まるため、飼育担当者の高度な知識と経験が不可欠です。

それでも動物園での展示には教育的な意義があります。来園者がシロガオサキの姿を目にすることで、彼らの生態や絶滅の危機に対する理解が深まり、保護への関心を高める効果が期待されます。

シロガオサキの赤ちゃんや食べ物、絶滅危惧種としての姿とは

シロガオサキの赤ちゃんはどう育つのか?

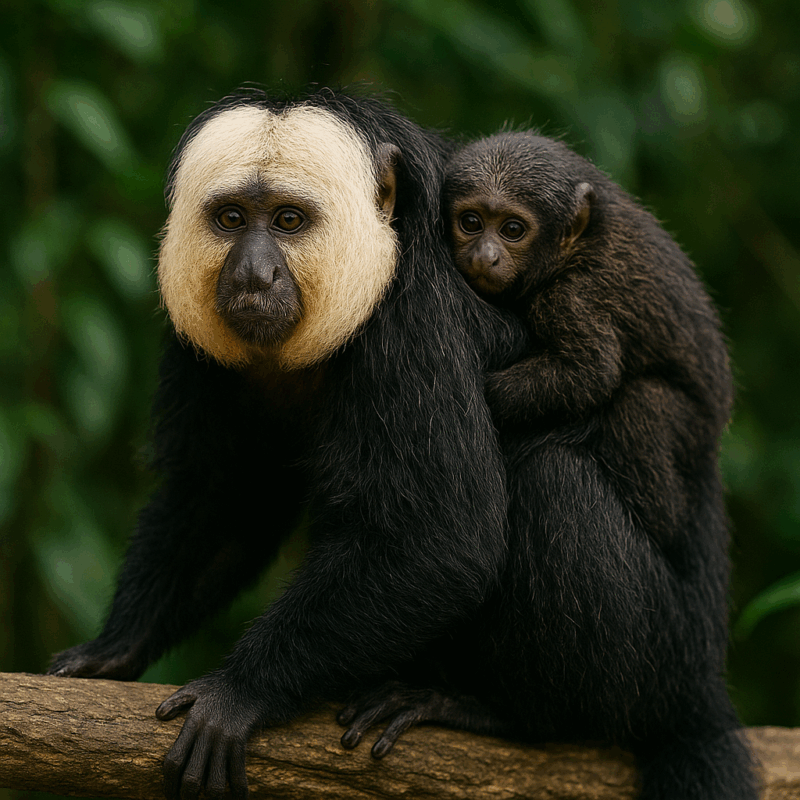

シロガオサキの赤ちゃんは、母親に強く依存して育つのが特徴です。生まれたばかりの赤ちゃんは毛が短く、母親の体毛にしっかりつかまって生活します。生後数か月までは母親の背中や腹にしがみつき、移動や休息の際も常に一緒です。授乳期間は通常4〜6か月とされ、その間に母親から栄養を受け取りながら徐々に体力をつけていきます。

興味深いのは、父親も育児に関わる点です。研究によると、父親が赤ちゃんを抱いて移動する姿や、母親が採食している間に見守る行動が確認されています。これは霊長類の中では比較的珍しい行動であり、シロガオサキの社会性の高さを示しています。

さらに、群れの他のメスや兄弟が赤ちゃんの世話をする「アロマザリング(共同育児)」も観察されています。こうした行動は、赤ちゃんが安心して成長できる環境を整えると同時に、群れ全体の結束を強める役割を果たしています。

赤ちゃんは生後半年を過ぎると果実などを食べ始め、徐々に母親から離れて活動する時間が増えていきます。しかし独立は早くなく、1年以上母親の近くで過ごしながら群れの社会ルールを学んでいきます。

シロガオサキの食べ物は何なのか?

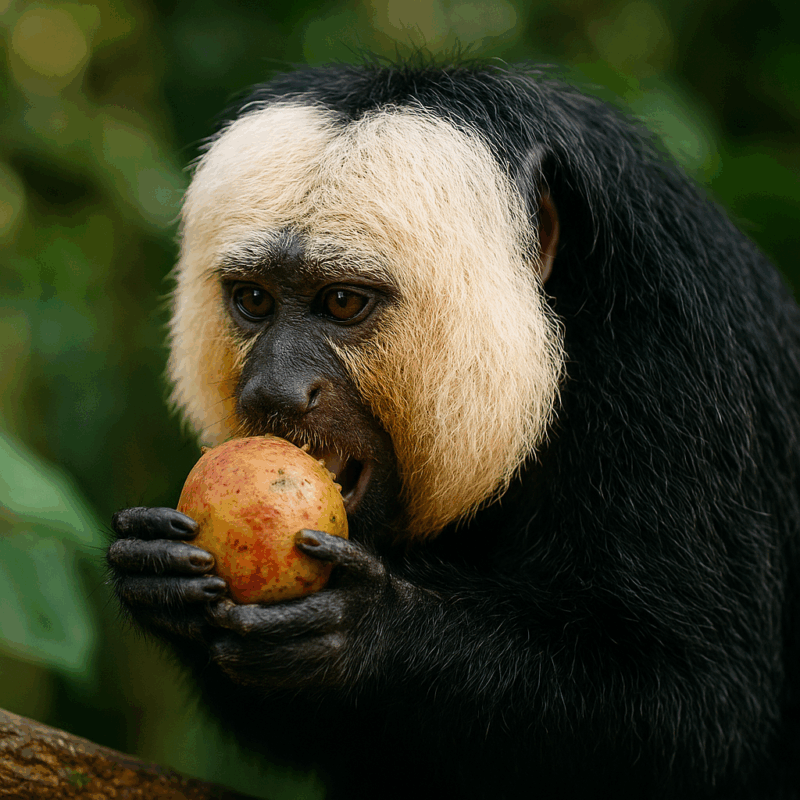

シロガオサキの食べ物の中心は果実と種子です。特に他のサルでは食べにくい硬い果実を噛み砕いて食べることに優れており、そのために強靭な顎と特殊な歯の構造を持っています。果実の硬い殻を破ることができるため、競合の少ない食料源を確保できるのです。

彼らは果実を食べるだけでなく、その種を排泄することで森林の更新に貢献します。実際にフィールド研究では、シロガオサキが散布した種から新しい芽が発芽し、森の再生に役立っていることが確認されています。このことから「森の庭師」とも呼ばれる存在です。

また、食生活は環境によって変化します。果実が豊富な雨季には果実中心の食事をとり、乾季や果実が少ない時期には葉や花、昆虫を食べることもあります。これにより、季節による食料不足を乗り越える柔軟な戦略を持っているのです。

動物園など飼育下では、バナナやリンゴといった果物のほか、ナッツ類や葉物野菜などが与えられます。栄養バランスを考えた食事管理が行われることで、自然に近い食習慣を維持できるよう工夫されています。

シロガオサキはなぜ絶滅危惧種なのか?

シロガオサキは2025年現在、IUCNレッドリストにおいて「準絶滅危惧種(Near Threatened)」に指定されています。これは、直ちに絶滅の危機にあるわけではないものの、将来的に絶滅のリスクが高まる可能性があることを意味しています。

その背景には、生息地である熱帯雨林の破壊があります。アマゾンでは農地拡大や違法伐採が急速に進んでおり、森林が分断されることでシロガオサキの群れが孤立し、食料や繁殖相手を見つけにくくなる問題が生じています。

さらに、ペット目的での違法捕獲も深刻です。白い顔と小柄な体から珍しいペットとして需要があり、一部地域では野生個体が不法に取引されています。この行為は群れの崩壊を招き、個体数減少に拍車をかけています。

また、気候変動による影響も無視できません。果実の実る周期が乱れることで食料の確保が難しくなり、栄養不足による繁殖率の低下が懸念されています。こうした環境要因が重なり合い、絶滅のリスクを押し上げているのです。

現在、ブラジルやベネズエラでは自然保護区の拡大や国際的な繁殖プログラムが進められており、欧米の動物園とも連携して種の保存が試みられています。

シロガオサキの鳴き声はどんな音なのか?

シロガオサキの鳴き声は、他のサル類と比べるととても控えめです。大型のホエザルのように遠くまで響く声を出すことはなく、短く低めの「クッ」や「ピッ」といった小さな音で仲間と連絡を取り合います。これは、群れの存在を外敵に知らせないための静かな戦略と考えられています。

鳴き声の役割は多岐にわたります。仲間が果実を見つけたときや移動の合図、危険を察知したときの警告など、状況に応じて使い分けられています。研究では、危険を知らせる声は特に短く、一瞬で群れに伝わることが分かっています。

また、繁殖期にはオスがメスに対して特有の鳴き声を出すことがあり、求愛のサインとして使われていると報告されています。これは群れの絆を強めるための行動であり、単なる音以上の社会的な意味を持っています。

鳴き声の控えめさは、彼らの「目立たずに暮らす」習性とも一致します。大声を出すとジャガーや猛禽類に気づかれるリスクが高まるため、自然選択の中で静かな声が有利になった可能性があります。

シロガオサキの天敵は誰なのか?

シロガオサキの天敵には、大型の猛禽類(特にワシやタカ)、ジャガー、オセロットといった肉食獣が挙げられます。樹上生活をしていても、空から襲う猛禽類や、木登りが得意なネコ科の捕食者は大きな脅威となります。

こうした天敵に対抗するために、シロガオサキは群れでの警戒行動を発達させてきました。群れの一員が外敵を発見すると鳴き声で仲間に知らせ、素早く高い木の枝に移動して身を隠します。特に赤ちゃんを持つ母親は群れの中心に位置し、周囲を父親や他の仲間が囲むようにして守る姿が観察されています。

また、黒い体と白い顔のコントラストは目立つように思われますが、実際には森林の木漏れ日の中で輪郭がぼやけ、外敵から見つかりにくい効果があると考えられています。これは一種の保護色として機能している可能性があります。

天敵の存在は群れの結束にも影響を与えています。協力して外敵に対処することで、群れ全体の絆が強まり、子育てや採食行動の安定につながっているのです。

シロガオサキの習性には何があるのか?

シロガオサキの習性で最も特徴的なのは、ほぼ一生を木の上で過ごす「樹上生活」です。地上に降りることはめったになく、果実を探して枝から枝へと飛び移る生活を送っています。長い尾はバランスを取るのに使われ、俊敏な動きで森の中を移動します。

もう一つの大きな習性は「果実中心の採食行動」です。硬い果実や種を噛み砕く強力な顎を持つため、他のサルが利用できない資源を食料とすることができます。これは生態系の中での役割を広げる要因となり、種子散布にも大きく貢献しています。

群れの生活も習性として重要です。シロガオサキは10頭前後の小さな群れをつくり、静かに協調しながら暮らします。群れの中で大声を出すことは少なく、争いもほとんど見られません。この「静かな群れ生活」は、捕食者を避ける戦略と考えられています。

また、繁殖行動においてはつがい関係が安定しており、オスとメスが協力して子育てを行うケースが多く確認されています。これは霊長類としては珍しく、家族単位の結びつきが強いことを示しています。

さらに、彼らは昼行性で、特に早朝と夕方に活発に行動します。これは気温が比較的涼しく、果実の採食に適した時間帯だからです。

シロガオサキ総括:知られざる魅力と生態を振り返る

- シロガオサキは南米アマゾン川流域を中心に生息する新世界ザルで、オスは白い顔と黒い体の強烈なコントラストを持ち、メスとは外見が異なる。

- 果実や硬い種子を食べる強力な顎を持ち、他のサルが利用できない資源を活用することで森の再生に貢献している。

- 寿命は野生で15〜20年、飼育下では25年以上生きることもあり、食料や社会性の安定が寿命に大きく影響する。

- 生息地は樹上を中心とした熱帯雨林であり、森林伐採や分断が進むと群れの存続に深刻な影響を与える。

- 性格は比較的おとなしく、家族単位の絆が強い。群れは小規模で争いが少なく、静かな生活を送ることが特徴。

- 赤ちゃんは母親に依存しながら育ち、父親や群れの仲間も子育てに参加するという協力的な育児が見られる。

- 鳴き声は小さく控えめで、目立たない戦略をとることで天敵から身を守る役割を果たしている。

- 天敵には大型猛禽類やジャガーなどがいるが、群れで協力し警戒行動をとることで生き延びている。

- IUCNでは準絶滅危惧種に指定されており、森林破壊や違法捕獲が個体数減少の大きな要因となっている。

- 動物園での展示は限られているが、海外では繁殖プログラムを通じて保護や教育的役割が果たされている。