SNSで話題になることの多い「チベットスナギツネ」。その“死んだような目”が独特で、一度見たら忘れられない顔つきが印象的です。

しかし、なぜその目が細く、冷めた表情に見えるのでしょうか?

そもそも、どこに生息している動物なのか、日本の動物園で見ることはできるのか、赤ちゃんはどんな姿なのか…そんな素朴な疑問が次々と浮かびます。

本記事では、チベットスナギツネの生態から性格、ペットにできるのか、そして保全の現状まで、わかりやすく紹介します。

- 動物の不思議な見た目に惹かれる方

- チベットスナギツネをSNSなどで見て気になっていた方

- 動物園での飼育事情や展示に興味がある方

- 好奇心旺盛で、珍しい動物の生態を知りたい方

- 絶滅危惧種や野生動物の保護に関心がある方

チベットスナギツネの目が死んでるように見えるのはなぜ?顔の特徴に注目

チベットスナギツネの顔はなぜ印象的なの?

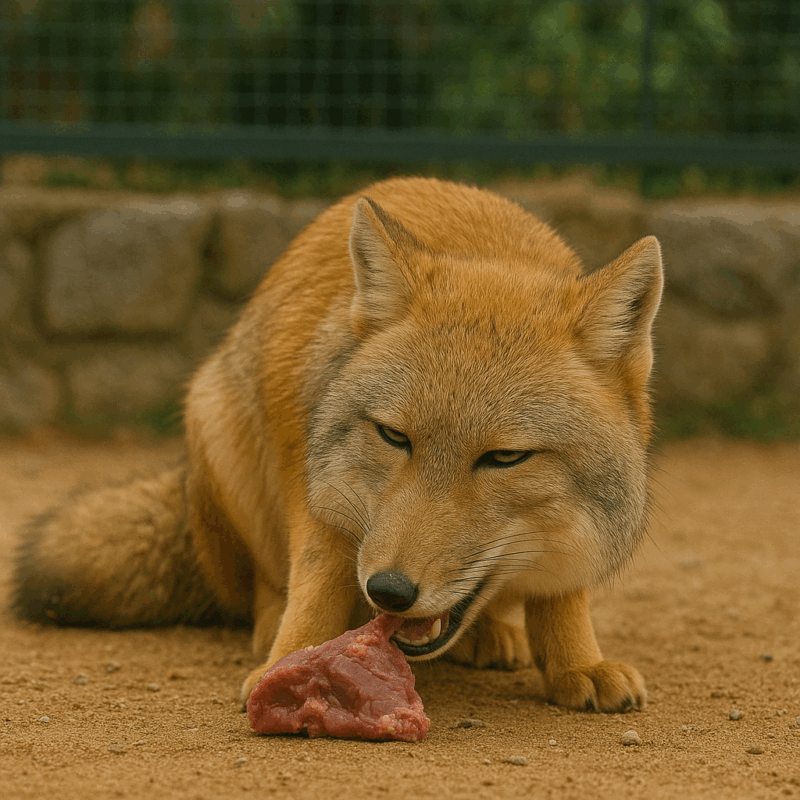

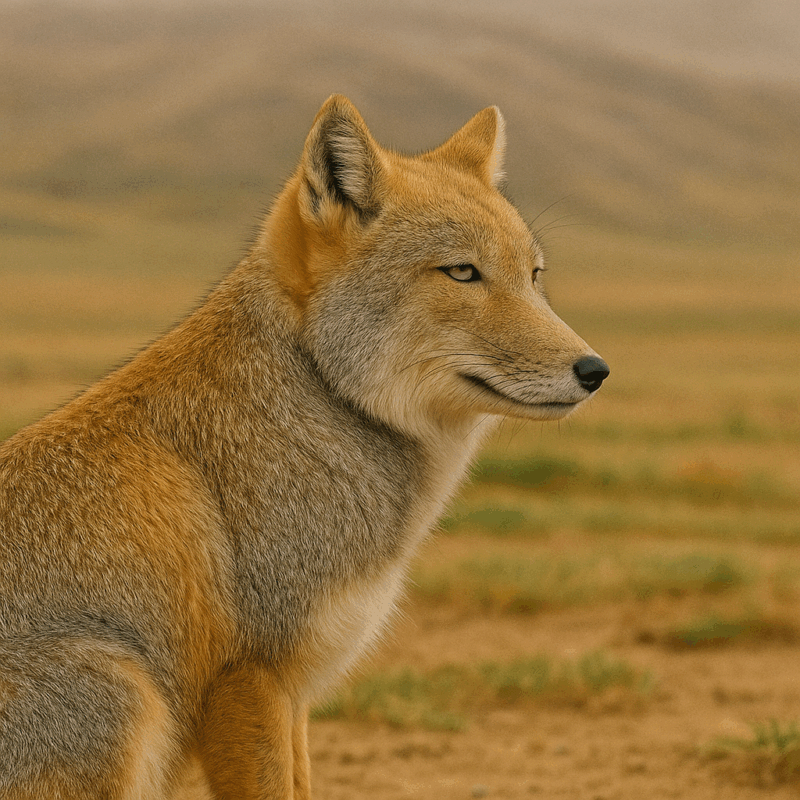

チベットスナギツネ(Vulpes ferrilata)は、チベット高原に生息するキツネ科の動物で、角ばった顔と細長い目が特徴的です。その見た目はとてもユニークで、多くの人が一度見ると忘れられない印象を受けます。表情があまり変わらないため、人間から見ると無表情に映り、「やる気のない顔」や「目が死んでる」といった表現をされることがよくあります。

しかし、これはあくまで人間の感覚によるものであり、実際には生存のために進化した結果とも言えるのです。捕食者や獲物に気づかれないように、表情の動きを抑えることが有利に働く環境で生きてきたため、現在のような顔つきになったと考えられています。

こうした独特の顔立ちは、他のキツネ科の動物には見られない特徴であり、そのユニークさがチベットスナギツネの大きな魅力のひとつとなっています。

目が細い理由は進化の結果?

チベットスナギツネの目が細いのは、進化の過程でその過酷な環境に適応してきた結果と考えられています。彼らが生息するのは標高が高く、日差しが強く、乾燥した風が吹きすさぶチベット高原の開けた草原地帯です。

こうした地域では、目に強い紫外線や風塵が直接当たることも多く、目の露出を抑えるために自然と細く進化したと考えられています。細い目は、眩しさを軽減しつつも視界を確保し、獲物や外敵の動きを捉える助けにもなります。

また、顔の骨格や目の位置も関係しており、真正面から見ると特に目が切れ長で鋭く見える構造になっているのです。そのため、人間の感覚では冷たい印象や“死んだような目”と受け取られることがありますが、実際には環境への合理的な適応の結果と言えるでしょう。

その表情が“かわいい”と言われる理由とは

無表情に見えるチベットスナギツネですが、その姿が「かわいい」と感じられるのは、顔の冷たさとふわふわの体毛のギャップによるものです。動物らしからぬ人間的な表情が「親しみやすさ」や「面白さ」を感じさせ、多くの人がSNSなどで関心を持っています。ぬいぐるみのような見た目に反して、野生動物らしいクールさを兼ね備えているのも、ユニークさの一因です。

チベットスナギツネの赤ちゃんの顔つきも同じ?

チベットスナギツネの子どもも、基本的に大人と似たような顔立ちをしています。ただし、顔の輪郭は大人に比べてふっくらしており、目元の印象も柔らかいため、全体的に幼さと愛らしさが際立ちます。特に毛並みがよりふわふわしていることもあり、ぬいぐるみのような可愛らしさを感じさせます。生後しばらくは母親が掘った巣穴の中で過ごし、安全な環境で育てられます。

その間、母親の世話を受けながら授乳し、徐々に外の世界へと慣れていきます。成長に伴い顔つきは次第にシャープになり、目の鋭さや輪郭の角ばりなども大人の特徴に近づいていきます。こうした変化を経て、より“チベットスナギツネらしい”独特な表情が形成されていくのです。

専門家が語る“死んだ目”の背景にある生態

専門家によれば、チベットスナギツネの顔が「死んだ目」と表現されるのは、表情筋の少なさと目の位置に原因があるとされています。目が顔の横側についており、正面から見ると視線が合いにくいため、人間からは感情が読み取れず冷たく見えるのです。これは、広い視野で周囲を見渡しやすくするという、野生動物ならではの機能でもあります。

SNSやネットで人気になる理由とは

チベットスナギツネは、その風変わりな表情からSNS上でたびたび話題になります。「目が死んでる」「会社員の月曜朝の顔」といったネタと結び付けられ、ユーモアを交えて拡散されることも多いです。特に画像のインパクトが強く、ミーム化されることで一躍有名になりました。こうしたネット文化との親和性が、人気の背景にあります。

チベットスナギツネの目が死んでる?動物園で出会える場所はあるのか

日本の動物園でチベットスナギツネに会える?

2025年時点では、日本国内の動物園でチベットスナギツネが飼育されているという公的な情報は確認されていません。主にチベット高原を中心とした標高の高い地域に生息しており、飼育が難しいとされています。そのため、日本で実際に生きたチベットスナギツネを見る機会は非常に限られています。

実際に展示されている施設はどこ?

中国やネパールの一部の保護施設や研究所では、チベットスナギツネが確認されていることがありますが、一般公開されている例はごくわずかです。また、ヨーロッパやアメリカの動物園では展示例はほとんど見られません。観察したい場合は、現地の自然保護区やドキュメンタリー映像などを利用するのが現実的です。

動物園での展示が難しい理由とは

チベットスナギツネは標高3,000m以上の冷涼な地域に生息しており、平地や都市部の動物園では生息環境の再現が非常に難しいです。気温や湿度、食物の管理などに加え、ストレスに弱く、人前で活動することが少ない性質も展示に不向きとされる理由です。このような背景から、動物園での展示はハードルが高くなっています。

飼育下での性格や特徴はどう変わる?

野生では単独行動を好み、非常に警戒心が強い性格です。飼育下でも人に慣れることは難しく、臆病で刺激に弱い面があります。ストレスによって健康を損なうこともあるため、継続的な健康管理や静かな環境が求められます。結果として、他の動物に比べても飼育の難易度は高く、一般向けの展示には向いていません。

赤ちゃん時代からの飼育は可能なのか

仮に赤ちゃんの段階から飼育を開始したとしても、野生本来の性質を完全に変えるのは困難です。成長とともに本能的な警戒心が強まり、人間との関係が深まるとは限りません。さらに、哺乳期の管理には専門的な知識が必要で、人工保育もリスクが伴います。倫理的な観点からも、安易な飼育は避けるべきです。

ペットとして“飼いたい”人への現実的な注意点

チベットスナギツネはワシントン条約の対象ではありませんが、野生動物であることに変わりはなく、ペットとして飼うことは非推奨です。流通もほぼ存在せず、仮に手に入ったとしても適切な飼育環境の構築は非常に困難です。動物福祉や生態系保全の視点からも、野生動物は野生のままにしておくのが最も望ましい対応です。

チベットスナギツネの目が死んでるように見える背景とは?生息地や絶滅のリスクに迫る

生息地はどんな場所?どんな環境?

チベットスナギツネは、主に中国のチベット自治区、ネパール、インド北部などの高地に生息しています。標高3,000〜5,000mの草原や岩場を好み、乾燥した冷涼な気候に適応しています。こうした厳しい環境で暮らすために、視野の広い目や厚い毛皮など、特有の進化を遂げてきました。

過酷な環境に適応した身体の特徴とは

小柄ながら筋肉質な体を持ち、地表近くを素早く移動できます。厚い毛皮は寒冷地に適しており、季節によって換毛も見られます。また、顔の構造や目の位置なども環境への適応の結果であり、獲物を捕らえるために優れた視覚と聴覚を備えています。捕食対象は主にピカやげっ歯類です。

性格は意外と臆病?それとも好奇心旺盛?

一般的には臆病で、単独行動を好むとされています。群れを作ることはほとんどなく、常に警戒心を持ちながら静かに行動するのが特徴です。ただし、完全に孤立しているわけではなく、時には同じ巣穴の近くで複数の個体が生活していることも観察されています。獲物を探す際には広範囲を移動し、優れた視力と嗅覚を活かして獲物の気配を敏感に察知します。

また、探索行動中には周囲の変化に非常に敏感に反応し、ちょっとした音や人の気配でも即座に身を隠す習性があります。飼育下の観察記録からも、人に慣れることはほとんどなく、静かで隠れられる場所を好む行動が多く確認されています。飼育環境下でも落ち着いて過ごすには、極力ストレスを避ける工夫が求められます。

絶滅危惧種としての現状と課題

チベットスナギツネは現在、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにおいて「軽度懸念(Least Concern, LC)」に分類されています。この分類は、現時点では絶滅の危険が低いとされていることを意味しますが、それでも決して油断できる状況ではありません。特に近年では、気候変動による気温の上昇や植生の変化、インフラ整備による生息地の分断などが新たな脅威となりつつあります。

また、彼らが主に食べているピカ(ナキウサギ)や小型哺乳類の減少も、将来的なリスク要因と考えられています。さらに、標高の高い地域での開発が進むことで、人間との接触機会が増え、間接的な影響を受ける可能性もあります。

チベットスナギツネの正確な個体数については十分に把握されておらず、分布域の広さのわりに研究も限られているため、今後は定期的なモニタリングや保全対策の強化が必要とされています。

ペット化によるリスクと倫理的な問題

野生動物をペットにすることは、動物の健康やストレス、環境適応への悪影響をもたらします。特にチベットスナギツネのように特定の環境に適応している種では、無理な飼育は動物虐待にもなりかねません。さらに、希少性が注目されることで違法取引の対象になる恐れもあります。倫理的観点からも、野生動物は本来の環境で保護すべきです。

未来に残すために私たちができることとは?

まずは正しい知識を持ち、野生動物への関心を広げることが第一歩です。現地での保護活動や生態調査への支援、SNSを通じた啓発活動も有効です。また、野生動物を面白がって消費するだけでなく、その背景にある生態系や保全の重要性にも目を向けることが大切です。

チベットスナギツネの“目が死んでる”と言われる理由とその魅力について総括

- チベットスナギツネは、角ばった顔と細く鋭い目が特徴的なキツネ科の動物であり、その無表情な顔立ちが「目が死んでる」と形容され、SNSでも話題を集めている。

- この特徴的な目は、強い日差しや乾燥した風から目を守るために進化したものであり、顔の骨格や目の配置によって正面から見ると特に細く見える。

- 無表情な顔とふわふわの体毛のギャップが「かわいい」と評価され、人間的な表情に共感を覚える人が多く、ネット上でも人気を博している。

- 赤ちゃんの頃から独特の顔つきを持つが、成長とともに目の鋭さや顔のシャープさが増し、より大人らしい印象になる。

- 日本の動物園で見ることは非常に難しく、生息環境や飼育の困難さから展示例はほとんどない。海外でも一般公開は稀である。

- 野生では単独行動を好み警戒心が強い。飼育下でも人になつくことは少なく、展示やペット飼育には不向きである。

- 生息地は標高3,000〜5,000mの高地で、過酷な自然環境に適応した進化が多く見られる。

- 現在はIUCNレッドリストで「軽度懸念(LC)」に分類されているが、生息地の変化や獲物の減少など将来的なリスクは無視できない。

- 野生動物のペット化には倫理的・生態系的な問題があり、特に環境に特化した種では慎重な扱いが求められる。

- 保護のためには、正しい知識の普及と共に、現地でのモニタリングや保全活動への支援が必要である。