マヌルネコって、動物園で見たことがありますか?「もふもふで可愛い!」と思ったその見た目とは裏腹に、実は野生では警戒心が非常に強いとされる不思議な猫です。

ではそんなマヌルネコを、ペットとして飼えるのでしょうか?飼うための条件や性格、さらには日本での飼育状況や子猫の生態まで、気になる疑問に迫ってみませんか?

本記事では、マヌルネコの特徴から飼育の現実、そして絶滅危惧種としての背景まで、正確な情報をもとに解説します。

- 動物園でマヌルネコを見て気になった方

- もふもふした動物が好きな方

- 飼えるかどうかを調べている方

- 野生動物の生態に興味がある方

- 珍しい動物が好きな方

マヌルネコは本当に飼える?飼うときの注意点とその現実

マヌルネコとは?特徴を知れば飼育の難しさが見えてくる

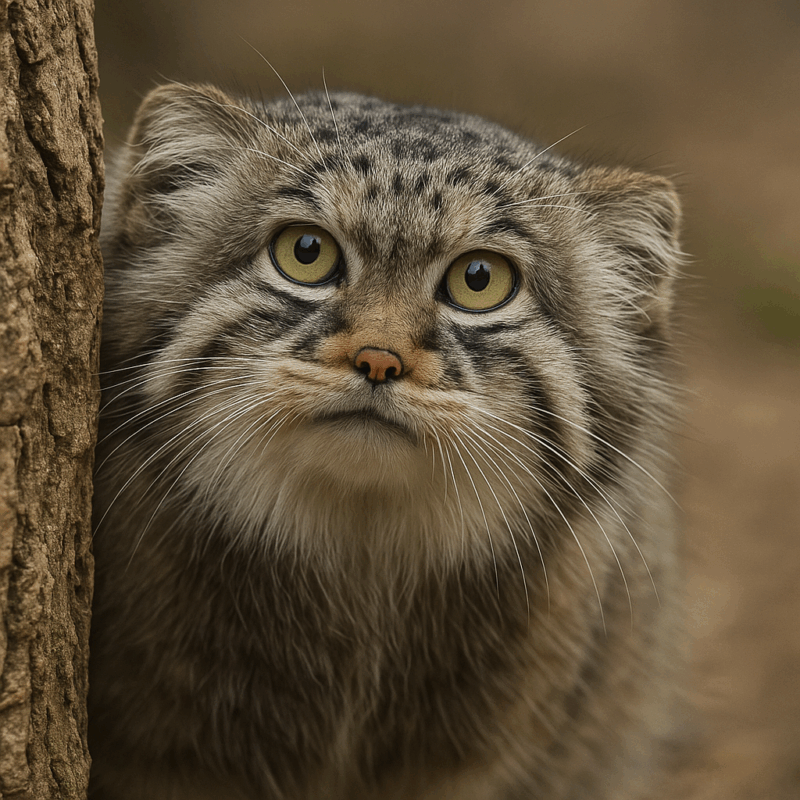

マヌルネコ(学名:Otocolobus manul)は、中央アジアの標高の高い岩場や乾燥した草原地帯に広く分布しているネコ科の野生動物です。モンゴル、中国、ロシア、イランなどの寒冷で過酷な環境に適応しており、その地域ごとに生息条件も異なります。丸い顔と短い脚、胴体を覆うふさふさの長い毛が特徴で、これらは極寒の地で体温を維持するための進化の結果です。

また、太くて短いしっぽや独特な耳の形状も、断熱性や音の感知力に関係しています。表情は常に不機嫌そうに見えることでSNSなどでも話題になっていますが、これは怒っているわけではなく、骨格や目の位置によるものとされています。見た目の可愛らしさに反して、野生動物としての気質が極めて強く、ストレスに弱いためペットには不向きです。

マヌルネコの性格は?可愛い見た目に潜む“警戒心”とは

マヌルネコは非常に警戒心が強く、単独で行動する性質があります。この警戒心は、野生の環境で身を守るために発達したもので、わずかな音や動きにも敏感に反応します。人に慣れることはほとんどなく、イエネコのように飼い主にすり寄るような仕草はほぼ見られません。触れ合いを好む性格でもないため、接触しようとするとかえってストレスを感じてしまうことがあります。

特に繁殖期や子育て中は警戒心がさらに強まり、飼育環境においても慎重な対応が必要とされます。繁殖や飼育においてもストレスを受けやすく、ちょっとした環境の変化、例えば気温の上下や人の出入りが増えるなどの要因でも体調を崩すことがあります。愛らしい外見に反して、飼育する側に求められる知識や配慮は非常に多く、人との共存には大きな課題があるのです。

日本でマヌルネコを飼うことは法律的に可能?

マヌルネコは日本の「特定動物(旧分類)」に該当し、2020年の法改正により新たに飼育許可を得ることはできなくなりました。つまり、現在の法律では一般人が新たにマヌルネコをペットとして飼うことは事実上不可能です。過去に許可を得ていた一部施設のみが引き続き飼育を継続できる状態です。

飼うにはどんな環境が必要?ペットとしての現実

仮に飼育が許可された場合でも、マヌルネコは寒冷で乾燥した気候に適応しているため、日本の一般家庭での飼育には大きな困難があります。高低差のある広いスペース、低温管理、運動設備など専門的な飼育環境が求められます。さらに、人との接触を極力避ける必要もあるため、一般的なペットのような飼い方とはかけ離れたものになります。

子猫から育てればなつく?それでも距離感が必要?

子猫の頃から人間の手で育てたとしても、マヌルネコの本質的な性格は変わらないとされています。社会化の過程である程度の慣れは可能でも、イエネコのように人に甘えることはほとんどありません。無理に接触を試みると逆にストレスを与えるため、慎重な距離感が必要です。

鳴き声やしっぽの動きに見える“野生の本能”とは

マヌルネコの鳴き声は低く短く、あまり多く鳴かないのが特徴です。これは外敵に見つかりにくくするための適応とされ、野生では静かに行動することが生存の鍵となっています。そのため、動物園などの飼育下でも、鳴き声を聞く機会はそれほど多くありません。

また、しっぽはバランスを取ったり、威嚇や不安を感じたときにふくらませたりと、野生動物としての本能が色濃く反映されています。しっぽを膨らませる行動は、相手を大きく見せることで自己防衛を図るもので、同じネコ科でもイエネコにはあまり見られない反応です。

これらの行動は、野生での生存戦略に基づく本能的な動きであり、人と暮らす中でも突然見られることがありますが、それはマヌルネコが本質的に野生動物である証といえるでしょう。

マヌルネコを飼える動物園はある?飼う前に見るべき展示の工夫とは

日本国内でマヌルネコに会える動物園まとめ

マヌルネコは現在、日本国内のいくつかの動物園で飼育・展示されています。代表的なのは旭山動物園(北海道)、那須どうぶつ王国(栃木県)、東山動植物園(愛知県)などです。各園ではマヌルネコの生態に配慮した展示がなされ、自然環境を再現した岩場や隠れ場所が設けられています。

動物園のマヌルネコはなついてる?見どころとは

動物園で飼育されているマヌルネコは、人に慣れているように見えることがありますが、実際にはあくまで“慣れている”だけであり“なついている”わけではありません。給餌や観察に支障が出ない範囲で人との距離を保っており、展示中も物陰で静かに過ごすことが多いです。活発な姿を見るには早朝や夕方の観察がおすすめです。

動物園で見る子猫のかわいさ、もふもふ具合は本物?

マヌルネコの子猫は特に人気があります。毛並みのもふもふ感や小さな体つきは多くの来園者を魅了します。繁殖に成功している動物園では、一定期間子猫を公開していることもあり、比較的活発に動く様子が観察できます。可愛いだけでなく、将来の成長に伴い性格が変化することも学べる機会です。

飼育員が語る!マヌルネコの意外な習性とは

動物園の飼育員によると、マヌルネコは餌の配置を定期的に変えることで興味を引き出す必要があるそうです。また、視覚や嗅覚が鋭く、人の気配に敏感に反応します。夜行性ではなく薄明薄暮性(朝夕に活動)であるため、来園者が見やすい時間帯にも動きやすい点は観察のチャンスでもあります。

飼う前に知っておきたいマヌルネコの大きさと運動量

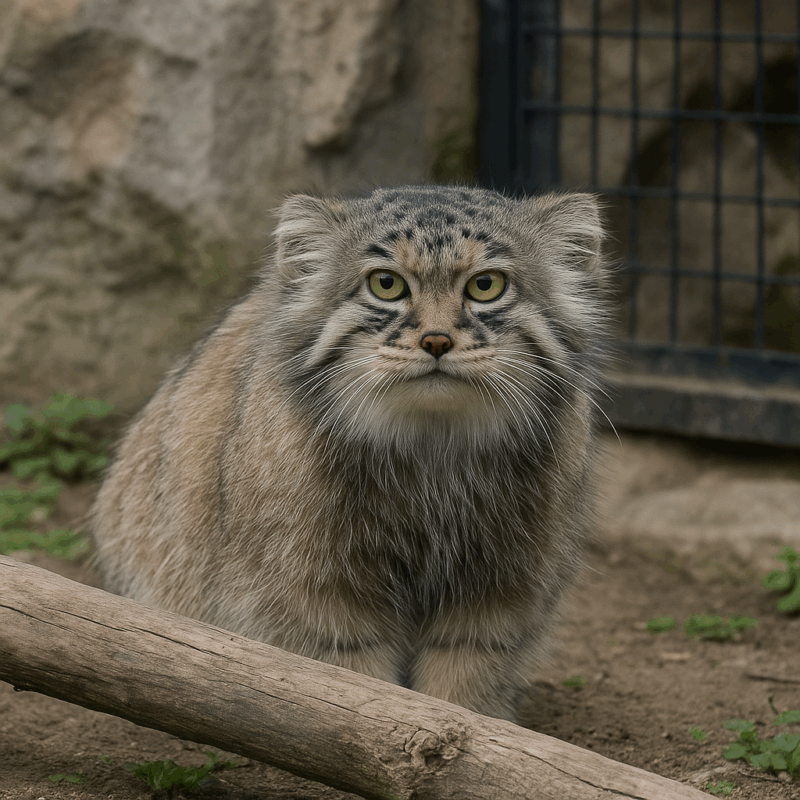

マヌルネコの体長は50〜65cm、体重は2〜4.5kgほどと、イエネコとほぼ同程度かやや小柄です。外見よりも軽く感じられますが、実際には筋肉質な体をしており、野生での生活に適した非常に高い運動能力を持っています。彼らは高い岩場を軽々と跳び越えたり、隠れ場所を見つけて素早く移動したりするため、飼育するには三次元的な空間を設けることが不可欠です。

上下運動ができる足場や登れる構造を備えた環境が求められ、平面だけの狭いスペースでは本来の能力を発揮できず、大きなストレスの原因になってしまいます。

また、日常的な運動が不足すると、肥満や関節疾患、さらには精神的な異常行動にもつながりかねません。そのため、飼育環境には十分な広さと多様な刺激、さらに静かな空間で落ち着いて過ごせる場所も必要になります。

展示から学ぶマヌルネコの生息地と適応力

マヌルネコの生息地は標高3000m以上の岩場や草原が中心で、気温の変化に対応できる体づくりがなされています。動物園ではその環境を再現することで、来園者が彼らの適応能力や生態を学べる展示を行っています。こうした工夫は、単に“かわいい動物を見る”だけでなく、種の理解と保全意識を高めるために重要です。

マヌルネコを飼うという夢と現実:絶滅危惧種としての責任とは

なぜマヌルネコは絶滅危惧種に?野生での生息地の現状

IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、マヌルネコは「準絶滅危惧(NT)」に分類されています。これは、現在はまだ絶滅の危険性が高くないとされるものの、将来的には脅威にさらされる可能性がある種に与えられるカテゴリーです。マヌルネコは中央アジアの広範な地域に分布していますが、その生息環境は近年さまざまな影響を受けて急速に変化しています。

特に、家畜の放牧による生息地の分断や、農地開発、鉱山開発などの人間活動が彼らの生活圏を侵食しています。さらに、気候変動により降雪量や気温の変動が激しくなっており、厳しい自然環境に適応してきたマヌルネコにとっても新たな試練となっています。

また、一部の地域では密猟による被害や、家畜を狙う外来種の犬との競合も報告されており、個体数の減少を加速させる要因となっています。保護活動は徐々に進んでいるものの、正確な分布データの不足や、継続的なモニタリング体制の不備といった課題もあり、種の状況を十分に把握できていないのが現状です。

飼いたい気持ちと保護の観点、どう両立できる?

「飼いたい」という気持ちは自然な感情ですが、絶滅のリスクにある種を個人が飼うことは原則として認められていません。保護の観点からも、種の存続を優先した繁殖と展示が望まれており、一般家庭での飼育はその理念に反します。飼育ではなく“支援”という形で関わることが、マヌルネコにとっても人間にとっても最善です。

専門家の見解:マヌルネコを“飼う”リスクと意味

野生動物の飼育は、行動パターンや健康管理において非常に高い専門性が求められます。特にマヌルネコはストレス耐性が低く、突発的な行動をとることもあり、家庭での安全な管理は難しいとされています。専門家の多くは、「マヌルネコは観察と研究の対象として向いており、飼育対象ではない」との見解を示しています。

飼うことが本当に幸せ?マヌルネコと向き合う方法とは

ペットとして飼うことがマヌルネコにとって幸せかどうかは議論の余地があります。ただ、野生に近い生活を尊重することが動物の幸福に最も近いとされています。私たちができるのは、正しい知識を持ち、展示や保護活動を通じてマヌルネコの未来を支えることです。関心を持つこと自体が大きな一歩になります。

もふもふの見た目に隠された野生のプライド

マヌルネコの厚い被毛は、中央アジアの寒冷な高地で生き抜くために発達した進化の産物です。外気温が氷点下を下回る地域でも体温を維持できるように、毛の密度が非常に高く、風を防ぐための防寒構造になっています。そのため、見た目はぬいぐるみのようにふわふわしていて、まるで抱きしめたくなるような魅力を放っています。

こうした可愛らしい外見に目を奪われがちですが、その裏には過酷な自然環境を生き抜いてきた野生動物としてのプライドとたくましさが秘められています。気温差や食糧不足、天敵の存在といった多くの試練を乗り越える中で、彼らの身体的特徴や行動は研ぎ澄まされてきたのです。

私たちがその姿に惹かれるのは、単なる可愛さだけではなく、そうした生存の知恵と野生の尊厳が伝わってくるからなのかもしれません。

保護活動を通じてマヌルネコを知る楽しみ方

マヌルネコを支援するには、保護団体への寄付や普及活動への参加が有効です。日本では動物園が中心となって情報発信や展示解説を行っており、学習イベントや講演なども開催されています。飼育という形ではなく、“知る”“伝える”“守る”という関わり方で、マヌルネコとの関係を築いていくことが求められています。

マヌルネコは飼える?飼う前に知るべき驚きの性格と可愛さのギャップとは:総括

- マヌルネコは可愛い見た目とは裏腹に、非常に警戒心が強く野生的な性格で、人になつきにくい。

- 日本では法律上、新たにマヌルネコを飼うことはほぼ不可能であり、ペットとしての飼育には高いハードルがある。

- 飼育には寒冷で広い空間、高低差のある環境など、野生に近い条件を再現する必要がある。

- 日本国内の動物園では、実際にマヌルネコの姿を見ることができ、展示から生態や習性を学ぶことができる。

- マヌルネコは準絶滅危惧種であり、生息地の破壊や密猟などにより、将来的なリスクが指摘されている。

- 「飼いたい」という気持ちは理解できるが、保護や観察、情報発信を通じて関わる方法が現実的かつ有意義。

- 見た目のもふもふに惹かれるだけでなく、野生動物としてのプライドや適応力にも目を向けることが大切。

- 支援や学びを通じて、マヌルネコと持続可能な関係を築く姿勢が求められている。