「ジャコウネコって名前に“猫”ってあるけど、本当に猫なの?」と疑問に思ったことはありませんか?名前に“ネコ”と付きながら、実際にはイエネコとは異なる分類に属し、その正体は意外にも“猫ではない”動物なんです。けれどその見た目や仕草は、まるで猫のようで、多くの人を惹きつけてやみません。

さらに注目すべきは、ジャコウネコが香水の原料や、驚くべきことに“ふん”を使った高級コーヒーの主役として知られていること。「汚いのに高いのはなぜ?」「コーヒーにふんって本当?」と思った方も多いのではないでしょうか。

このジャコウネコ、実は日本の動物園でも会える場所があるのです。なつく性質や、かわいい見た目も相まって、知れば知るほど気になる存在に。この記事では、ジャコウネコの分類・特徴・生態から、香水やコーヒーとの意外な関係、日本での展示事情まで、幅広く解説します。

あなたもきっと、この記事を読んだ後には「ジャコウネコって面白い!」と思わずにはいられないはずです。

- 動物に興味がある方

- 「猫じゃない猫」にひかれるマニアックな方

- ジャコウネココーヒーに興味がある方

- 珍しい動物を知りたい探究心の強い方

- 動物園での出会いや観察を楽しみにしている方

- SNSで話題の動物に興味があるトレンド好きな方

ジャコウネコは猫じゃない?猫ではないって本当?その正体に迫る

ジャコウネコとジャコウネコ科の違いとは?

ジャコウネコは、ネコ科ではなく「ジャコウネコ科(Viverridae)」に属する哺乳類です。見た目が猫に似ているために混同されやすいのですが、分類学的にはまったく異なるグループに位置づけられます。ジャコウネコ科には、シベットのほか、ビントロングやジェネットなど、東南アジアからアフリカにかけて広く分布する多様な種が含まれています。

ジャコウネコ科の主な特徴としては、肛門付近にある臭腺から分泌される強いにおいのある物質を持つことが挙げられます。これは縄張りのマーキングなどに使われ、人間社会ではかつて香水の原料として重宝されていました。

また、ジャコウネコはネコ科と違い、爪を完全に引っ込めることができません。歩くときに爪の音がすることがあり、行動様式にも違いが見られます。

さらに、食性は雑食性で、果物や昆虫、小型哺乳類などを幅広く食べる傾向があります。このように、生態面でもネコ科とは大きな違いがあり、名前に「ネコ」とついていても、実際の分類や性質はまったく異なる存在なのです。

ジャコウネコの特徴って何?猫とはどう違う?

ジャコウネコの体長は約50〜70cmで、尾も同程度の長さがあります。全体として細長い体つきで、やや小柄ながらも俊敏な動きができる体型です。脚はネコ科動物よりも短めで、木登りや地上での素早い移動にも対応した構造をしています。毛色は灰褐色や黒褐色で構成されており、体全体に斑点模様や縞模様が入っている個体も多く、そのパターンは種によっても大きく異なります。

これらの模様は、自然の中で身を隠すためのカモフラージュとしても機能しています。

大きな特徴の一つが、肛門近くにある臭腺(しゅうせん)です。ここから分泌される強い香りを持つ物質は、かつて「シベット」と呼ばれ、香水の原料として世界中で利用されていました。現在では合成香料に置き換えられたものの、ジャコウネコが香水産業に与えた影響は非常に大きかったといえます。

また、ジャコウネコの爪はネコ科のように完全に引っ込める構造ではなく、常に半分ほど露出しているため、歩行時に「カチカチ」といった音が聞こえることもあります。

これは犬の歩行音と似ており、観察の際に気づくこともあります。行動は基本的に夜行性で、日中は物陰や木の上などで静かに休んでいることが多く、夜になると活発に行動します。性格的にも単独行動を好むため、群れで行動することはほとんどありません。

ジャコウネコの鳴き声は猫に似ているの?

ジャコウネコの鳴き声は猫とは異なり、グルル、キュー、シャーッなど、種類や状況によりさまざまな音を出します。威嚇や縄張りを示す際に鳴くことが多く、猫よりも野性的で荒々しい印象を受けます。

夜行性であるため、夜間に活発に行動し、その際に鳴き声を発することがよくあります。鳴き声だけで種類の特定ができるほど、声の特徴に個体差があることもあります。

ジャコウネコはなつくの?飼える動物なのか

基本的にジャコウネコは野生動物であり、イエネコのように人に懐くことはほとんどありません。臆病で警戒心が強いため、ペットとしての飼育は非常に難しいとされています。

一部の国では飼育されている例もありますが、日本では多くの種が「特定動物」に指定されており、許可なしに飼うことはできません。さらに、夜行性で特別な食事管理が必要なことから、一般家庭での飼育には向きません。

シベットと呼ばれる理由は?その意味とは

「シベット(Civet)」は英語でジャコウネコを指す言葉で、特に香水の原料として使われた分泌物を意味する場合もあります。分泌物「シベット」は、乾燥させると独特の甘い香りを放ち、高級香水の定着剤(フィクサチーフ)として使用されてきました。

現在では合成香料が主流ですが、ジャコウネコは長年にわたり香料産業に大きな影響を与えてきました。

ジャコウネコはかわいい?その魅力に迫る

丸い目やしなやかな体つき、木の上でのんびり休む姿など、ジャコウネコには野生的でありながらもどこか愛らしさを感じさせる魅力があります。警戒心が強い一方で、好奇心旺盛な姿を観察できることもあり、動物園でも人気の展示動物です。

動物とのふれあいを重視する人にとっては少し距離のある存在ですが、自然のままの姿を観察する楽しみがあるのがジャコウネコです。

ジャコウネコは猫じゃない?猫ではない彼らが生む伝説の一杯に迫る

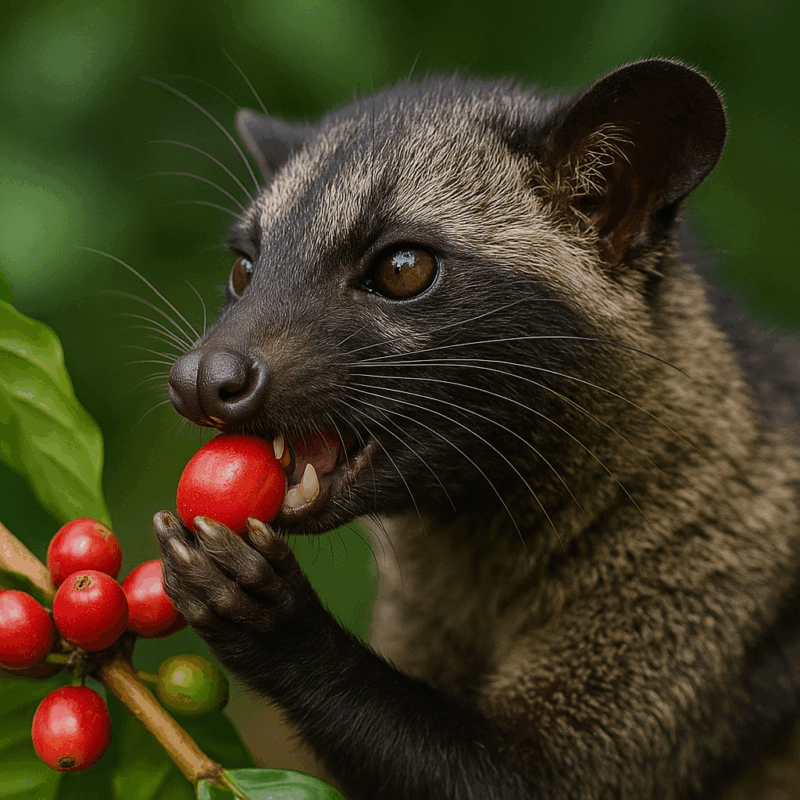

「ジャコウネココーヒー(コピ・ルアク)」は、世界で最も高価なコーヒーの一つとして知られています。その理由は、生産方法の特殊性と希少性にあります。ジャコウネコが完熟したコーヒーチェリー(果実)を食べ、体内で消化・発酵された後に排出された未消化の豆を洗浄・乾燥・焙煎して作られます。

ジャコウネコの消化酵素によって豆のたんぱく質が分解され、渋みが減ってまろやかになるといわれており、独特の風味が生まれる点が評価されています。生産量が極めて限られている上に、手間もかかるため、非常に高価になるのです。

ただし、味に関する科学的な評価には個人差もあり、「希少性」が価格を押し上げているという側面もあります。

ジャコウネコ コーヒーは汚いって本当?

「ふんから作られる」と聞くと、衛生面を心配する声が多くあります。確かに、ジャコウネコの排泄物から取り出したコーヒー豆を使用するという性質上、「不衛生では?」と感じるのも無理はありません。

しかし実際には、収集された豆は十分に洗浄・殺菌・乾燥され、焙煎工程では200℃以上の高温で加熱されます。これにより雑菌や異物はほぼ完全に除去されるため、衛生的には問題ないとされています。

現在では農園での衛生管理も向上しており、安全に提供される体制が整っています。

ジャコウネコのふんが使われる理由とは?

ジャコウネコの体内で行われる「自然な発酵」が、このコーヒーの最大の特徴です。果肉部分を消化しながら、種子であるコーヒー豆はほぼ無傷で排出されます。その際に酵素の作用を受け、たんぱく質分解が進むことで苦味が和らぐとされます。

この発酵過程は人工的に再現するのが難しく、ジャコウネコという動物の生態を活かした唯一無二のプロセスとして注目されています。

ただし、科学的にはその味の変化や品質向上の明確な裏付けは限定的であり、マーケティング要素が大きいとする専門家の意見もあります。

ジャコウネコ コーヒーの値段はどのくらい?

コピ・ルアクの価格は非常に高く、100gあたり数千円から高いものでは数万円に達します。特に野生のジャコウネコから自然に排出された豆は希少性が高く、値段がさらに上がります。

ただし、倫理的な問題を回避するために「農園で管理されたジャコウネコ」が使用されているケースもあり、こちらの方が価格はやや安価です。その一方で、動物福祉の観点から人工飼育された個体の豆に対しては否定的な意見もあります。

価格には希少性、話題性、倫理性のすべてが複雑に絡み合っています。

倫理的に問題はない?専門家の見解とは

コピ・ルアクの人気が高まる一方で、動物福祉の問題が深刻化しています。特に、野生のジャコウネコを捕獲し、狭いケージで飼育してコーヒー豆のみを強制的に与える方法が問題視されています。

こうした方法は、動物のストレスや健康被害を招くだけでなく、倫理的に強く非難されており、国際的な保護団体も懸念を表明しています。

そのため、近年は「野生採取の自然由来」や「倫理認証(例:Wildlife Friendly)」を取得した製品が注目されており、消費者の選択も大きな影響力を持っています。

ジャコウネココーヒーを楽しむ方法は?

もし興味があれば、まずは信頼できる販売元から、少量ずつ購入するのが安心です。価格が高いため、お試し用のドリップバッグなどもおすすめです。

抽出はフレンチプレスやペーパードリップで丁寧に行うと、独特の香りとまろやかな味わいをより楽しめます。また、苦味が少ないぶん、ブラックで飲むのが最もその風味を感じやすいです。

さらに、購入の際は「動物福祉に配慮された製品かどうか」を確認することが、サステナブルな消費行動につながります。

希少な味を楽しみつつ、背景にある生き物の命や自然との関わりにも意識を向けることで、このコーヒーの価値はより深まるのです。

ジャコウネコは猫じゃない?猫ではないけど日本でも会える?

ジャコウネコの生息地はどこ?どんな環境にいるの?

ジャコウネコはアジアおよびアフリカの熱帯・亜熱帯地域に分布しており、その生息域は非常に広範囲にわたります。特に、東南アジア地域の密林や山岳地帯、草原、さらには人間の農地近辺など、さまざまな自然環境でその姿が確認されています。このような環境の多様性に適応できるのは、彼らが雑食性で柔軟な生態を持っていることも理由の一つです。

また、森林では木々の間を移動しながら生活する樹上性の種も多く、巧みな木登り能力を持っているのが特徴です。昼間は枝の間や茂みで身を潜めて休み、夜になると静かに活動を開始します。夜行性で単独行動を好み、果実や昆虫、小型の哺乳類、鳥の卵などを捕食して暮らしています。

このように、ジャコウネコはさまざまな生態系に適応し、広範な地域で独自の生活様式を築いていることから、多くの研究者や観察者にとって興味深い存在となっているのです。

日本でジャコウネコに会える場所は?東山動物園の展示情報まとめ

2025年現在、愛知県名古屋市にある「東山動植物園」では、ジャコウネコ科(Viverridae)に属する動物たちに出会うことができます。以下は、観察できる主なジャコウネコ科の動物とその特徴です。

● ビントロング(Arctictis binturong)

長いふさふさの尾と、クマのような丸い体つきが特徴のビントロングは人気者の一種です。黒い体毛に覆われ、木の上でリラックスしている姿がよく見られます。夜行性であるため、活動的な姿を見たい場合は午前中の餌の時間や夕方の時間帯がおすすめです。展示スペースはガラス越しで、比較的近くから観察することができます。

● パームシベット(Paradoxurus hermaphroditus)

アジアジャコウネコとも呼ばれるパームシベットは、細身の体と鋭い目つきが印象的な夜行性動物です。果実を好む雑食性で、コピ・ルアクの由来動物としても知られています。比較的落ち着いた展示環境にあり、日中は木陰や巣箱に隠れていることが多いですが、静かに観察すれば姿を確認することができます。

● ケープジェネット(Genetta tigrina)

体に美しい斑点模様が入ったケープジェネットは、しなやかな体つきと長い尾を持つ俊敏な動物です。猫のような姿ながらも、ネコ科ではなくジャコウネコ科に分類されます。活発に動く姿を観察するには、夕方以降の時間帯や飼育員による餌やりのタイミングを狙うと良いでしょう。

これらの動物たちはいずれも夜行性で、展示中は静かに休んでいることが多いため、観察には根気と静かな態度が求められます。また、展示状況や公開スケジュールは変更されることがあるため、来園前に動植物園の公式サイトや最新のお知らせを確認することをおすすめします。

ジャコウネコそのものの展示は不定期である可能性もありますが、ジャコウネコ科の多様な仲間に出会える東山動植物園は、観察と学習の場として非常に価値のあるスポットです。

ジャコウネコはどんな食べ物が好きなの?

ジャコウネコは雑食性で、果物(バナナ、マンゴー、パパイヤ、リンゴなど)、昆虫、小型哺乳類、鳥の卵、時にはカエルや爬虫類まで多様な食べ物を口にします。好物は地域や個体によって異なりますが、甘い果実や匂いの強いものを好む傾向があるといわれています。また、果実は熟したものを選んで食べることが多く、嗅覚が優れていることもわかっています。

ジャコウネコの消化器官は幅広い食材に対応できるよう発達しており、その柔軟な食性は森林や農村部など多様な環境で生き抜く力となっています。生息地によっては人間の果樹園などにも現れることがあり、農作物を食べることもあるため、現地では害獣とみなされることもある一方、生態系の中で果実の種を運ぶ重要な役割も果たしています。

動物園では、彼らの野生下での食生活を考慮し、栄養バランスを整えた食事が与えられています。フルーツを中心に、小型の動物の代わりとして高たんぱくなフードや昆虫ゼリー、肉類も適宜用意されることがあります。給餌の時間には活発な様子が見られることも多く、観察の好機となります。

ジャコウネコが香水に使われていた理由とは?

繰り返しになりますが、ジャコウネコの分泌物は「シベット」と呼ばれ、古くから香水の原料として重宝されてきました。この分泌物は肛門腺から採取され、乾燥させることで独特の甘く官能的な香りを放ち、高級香水のベースノートとして重要な役割を果たしていました。特に18〜19世紀のヨーロッパでは、シベットはムスクと並ぶ貴重な動物由来香料として名声を得ていました。

しかし、動物福祉の観点やコストの問題、そして香料技術の進歩により、現在では天然のシベットはほとんど使われておらず、多くが合成香料に置き換わっています。それでも香水業界では「シベット調」の香りが今なお人気であり、歴史的な香水にはジャコウネコが果たした役割の痕跡が色濃く残されています。

こうした背景からも、ジャコウネコは単なる野生動物にとどまらず、人類の文化や嗅覚の歴史にも深く関わってきた存在なのです。

ジャコウネコとのふれあいは可能?なつくって本当?

ジャコウネコは野生本能が非常に強く、基本的に人間に対して親和的な性質を持っていません。そのため、家庭で飼育されているイエネコのように人になついたり、近づいてきたりすることはまずありません。人の手で育てられた個体でも、急に触られたり声をかけられたりすると強いストレスを感じることがあり、攻撃的な反応を示す場合もあります。

このため、動物園などの公共施設においても、ジャコウネコとの直接的なふれあい体験は基本的に実施されていません。展示個体はガラス越しや柵越しに観察できるスタイルが一般的で、動物のストレス軽減のためにも静かに距離をとって観察する姿勢が求められます。特に昼間は木陰や物陰で静かに休んでいることが多いため、大声を出したりカメラのフラッシュをたいたりすることは避けたほうが良いでしょう。

ふれあいこそできませんが、その野生らしさを間近に観察できるという点では、ジャコウネコは非常に魅力的な展示動物といえます。

ジャコウネコの楽しみ方とは?観察のポイントを解説

夜行性という特性を踏まえ、夕方以降の時間帯に観察イベントが実施されている動物園もあります。隠れた場所にじっとしていることが多いため、じっくり観察する姿勢が必要です。

餌の時間や飼育員による解説タイムに合わせると、活発な行動が見られることもあり、観察の満足度が高まります。

「ジャコウネコは猫じゃない?」その魅力と意外な事実を総括

- ジャコウネコは「ネコ」という名前がついているが、実際にはネコ科ではなくジャコウネコ科に属する全く別のグループの動物である。

- 見た目や動きは猫に似ているが、生態や分類、行動面において多くの違いが存在する。

- ジャコウネコの分泌物「シベット」は、かつて香水の原料として重宝され、現在でもその文化的・歴史的な影響が残っている。

- 「コピ・ルアク」として知られる高級コーヒーは、ジャコウネコのふんから採取される未消化のコーヒー豆を使用したもので、発酵工程と希少性が価格を高騰させている。

- ジャコウネココーヒーには動物福祉上の課題もあり、消費者の倫理的な選択が求められている。

- 日本国内では、東山動植物園をはじめとする一部の施設で、ジャコウネコ科の動物(ビントロング、パームシベット、ケープジェネットなど)を観察することができる。

- ジャコウネコは夜行性で臆病な性質を持つため、ふれあいは難しいが、自然な姿を静かに観察することで、その魅力を深く感じられる。

- ジャコウネコに関する多様な視点(生態、文化、倫理)を知ることで、動物との共生や自然環境への理解をより深めることができる。