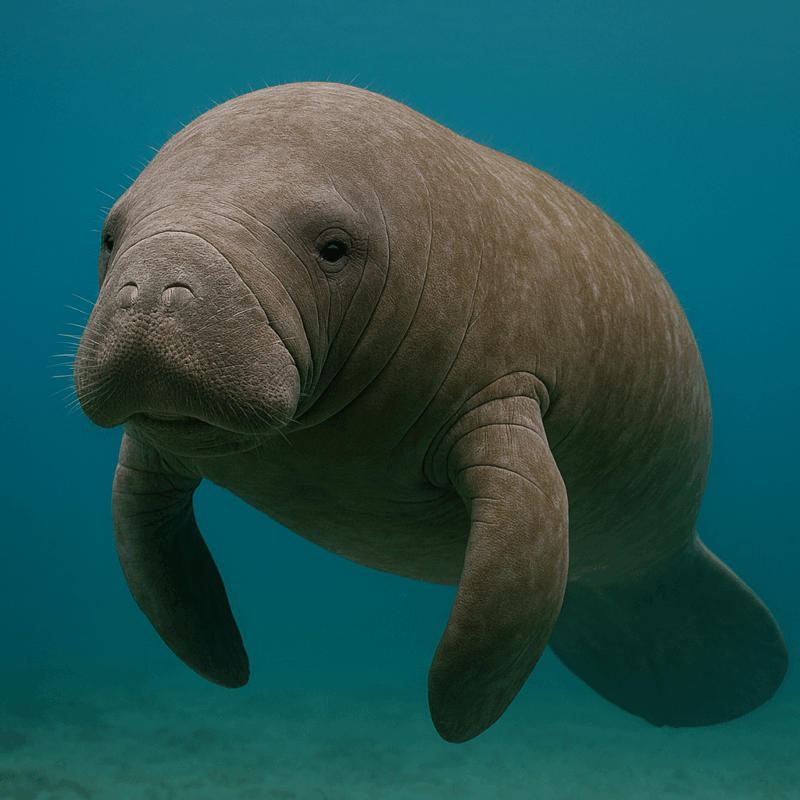

まったりと水中を渡るマナティは、一見すると可愛らしい動物に見えますよね。 でも、なぜか怖いと感じる人が思いのほかたくさんいるのはなぜなのか。

実は、マナティを「怖い」と思ってしまう背景には、古代の伝説やSNSでの写真などから生まれた誤解が隠れています。この記事では、その誤解の根本にある10の真実をもとに、人魚との関係や、本当のマナティの魅力に繰り込んでいきます。

マナティは怖い?と思われる10の理由

- 人魚の源とされるほど見間違えられる見た目

- 夜に現れる黒い形に、不安を覚える人も

- 無表情に見える顔や瞳が怖いと感じられる

- 名前や読み方がばらばらで混乱を担いやすい

- ジュゴンとの違いが理解されず暴力的な動物と思われることも

- のんびりで人憧っこいな性格なのに外見で評価されがち

- 排水管などの場所で現れ悪意的に動画化される

- しずかな性格だからこそ行動が怖く感じられる場面も

- 現実は絶滅危情で誤解が予防を遅らせる

- こわいの原因は「よく知らない」だけかも

- 保護動物や絶滅危情の現状に関心がある方

- マニアックで知られざる動物に興味がある方

- SNSでマナティを見て「怖い」と思ったことがある方

- 水族館や動物館で動物を観るのが好きな方

どこが怖いの?可愛いマナティが「怖い」と言われる理由は?

マナティとマナティー:名前の違いに意味はある?

マナティは英語で「manatee」と書きますが、カタカナ表記では「マナティ」や「マナティー」と書かれることがあります。これは英語の発音をカタカナに直す際の違いによるもので、意味や指す動物に違いはありません。ただ、表記の違いにより、同じ動物だと気づきにくくなることがあり、やや混乱を招くこともあります。

特に初めて聞いた人にとっては、検索や理解の際に戸惑いが生じやすく、結果的に親しみにくく感じるかもしれません。こうした背景から、「なんだかよくわからない=少し怖い」という印象につながることもあるようです。

マナティとジュゴンの違いはなに?何が誤解になっている?

マナティとジュゴンは見た目がよく似ており、混同されることが少なくありません。しかし、分類上は異なる動物で、マナティはマナティ科、ジュゴンはジュゴン科に属しています。尾びれの形にも違いがあり、マナティは丸みを帯びたしゃもじ型、ジュゴンは三日月型です。

また、生息環境や食性にも違いがあり、ジュゴンは海草を主食とする完全な海洋性である一方、マナティは淡水域や汽水域にも適応できます。これらの違いが十分に知られていないことで、両者がひとまとめにされ、「正体がつかめない動物」という印象を持たれやすくなってしまうこともあるようです。

人魚伝説の源となったって本当?

マナティは、かつて航海士によって「人魚」と見間違えられたという話が伝わっています。とくに有名なのが、1493年にクリストファー・コロンブスが航海中にマナティを見て「女性のように見えた」と記したという記録です。当時の航海士たちは長旅による疲労や栄養不足もあり、目にした生き物を神秘的に捉えることがあったと考えられています。

マナティが水面から顔を出したときの姿や動きが、手を振っているように見えることもあるため、そうした印象が人魚伝説に重なったのかもしれません。現在の人魚像とは異なりますが、このような伝説が広まることで、マナティが「どこか不思議な存在」として語られることもあるようです。

夜に現れるマナティはなぜ怖く感じる?

夜の海で見るマナティは、暗闇に紛れて見えにくく、予想外のタイミングで現れることもあります。そのため、驚いてしまう人もいるかもしれません。光の加減や静かな動きが相まって、幻想的に見えることもありますが、ときに不気味と感じることもあるようです。

しかし、マナティは穏やかで人に危害を加えることはありません。こうした怖さは、未知のものへの本能的な反応からくるもので、実際に知れば安心できる存在であることがわかってくるはずです。

怖いと思われる特徴は何?

マナティの顔つきは、丸い目とふっくらした口元が特徴です。ただ、表情が読み取りにくいため、見る人によっては「何を考えているかわからない」と感じるかもしれません。

また、まぶたが重そうで眠たげに見えることもあり、冷たそうな印象を受けることもあります。動きもゆったりしており、気づかないうちに近づいてくることもあるため、びっくりする人もいるかもしれません。これらはすべて自然に適応した特徴であり、知れば知るほど親しみを感じられるようになることも多いです。

実は人懐っこい?その性格とは

マナティは、性格がとても温厚で穏やかなことで知られています。敵意を示すことはほとんどなく、人間に対しても比較的おだやかな態度をとることが多いです。そのため、野生のマナティでも好奇心からゆっくりと人の近くに寄ってくる様子が見られることがあります。

たとえばフロリダでは、マナティと一緒に泳ぐことができる観光ツアーも存在し、そこで彼らのゆったりとした動きや、つぶらな瞳に癒されたという声もよく聞かれます。また、こうした体験を通じて、マナティが思っていたよりもずっと親しみやすい動物だったと感じる人も多くいます。

ただし、野生動物である以上、接する際には大きな音を立てたり、急に触れたりしないよう配慮が必要です。マナティの姿形だけではわからなかった優しさや柔らかな印象は、実際に会ってみることでより強く感じられることでしょう。

マナティは怖いけど可愛い?そのギャップの真相は?

マナティのごはんって?食べものに隠された性格

マナティは草食性の動物で、主に水草や藻類、マングローブの葉などを食べて暮らしています。一日に食べる量は体重の約10%にもなると言われており、ゆっくりと時間をかけて食事をします。その様子はとても穏やかで、見ている側も自然と心が和らぎます。

動物の食性はその性格を表すこともあり、攻撃性のないマナティの食事スタイルからも、彼らの優しさが感じられるかもしれません。見た目とのギャップに驚く人も多く、「思っていたよりずっとおとなしい動物だった」と感じることもあるようです。

アメリカマナティ、アマゾン、カリブ:種類の違いは?

マナティには大きく分けて3つの種があり、それぞれアメリカマナティ、アマゾンマナティ、カリブマナティと呼ばれています。

アメリカマナティはフロリダなどの北米地域の沿岸や河口域に多く見られ、比較的水温の高い場所を好みます。アマゾンマナティは南米のアマゾン川流域に生息しており、完全な淡水環境で暮らす唯一のマナティです。カリブマナティは中米やカリブ海の周辺地域に分布し、汽水域から海水域まで柔軟に適応できる能力があります。

見た目は全体的に似ている部分もありますが、体のサイズ、皮膚の色味、毛の密度、さらには行動パターンなどに細かな違いが見られます。それぞれが異なる生息地の環境に合わせて、長い年月をかけて進化してきた結果、現在の姿に至っています。

このように、同じマナティという名前でくくられる動物たちにも、それぞれの暮らしぶりや特性があることは非常に興味深い点です。そしていずれの種も、穏やかでおだやかな性格を持っていることに変わりはありません。こうした多様性に触れることで、マナティという存在そのものの奥深さや魅力をより強く感じられるのではないでしょうか。

日本でマナティに会える場所はある?

日本でもマナティに会える場所があります。とくに有名なのは沖縄の「沖縄美ら海水族館」で、ここではアメリカマナティが飼育されており、水槽越しにその優雅な泳ぎを見ることができます。施設内ではマナティに関する解説パネルや映像展示も用意されており、訪れた人々が彼らの生態や保護の取り組みについて学べるようになっています。

過去には名古屋港水族館などでもマナティが飼育されていたことがありましたが、現在では国内でマナティを見ることができる場所は限られてきています。

しかし、そのぶん、実際に出会えたときの感動はひとしおです。特に子どもたちからは「思っていたより大きくてやさしそうだった」という声が聞かれ、大人も「静かに漂う姿に癒やされた」と感想を寄せています。写真や動画で見るのとはまた違い、実際に観察することで「怖い」という印象がやわらぎ、「のんびりしていて可愛い」という新たな魅力に気づくきっかけとなるかもしれません。

人なつっこいって本当?行動からわかる性格

マナティは人間に対して比較的おだやかで、時には好奇心から自ら近づいてくることもあります。特に観光地として知られるフロリダでは、人とマナティが共存する環境が整っており、一緒に泳げる体験ツアーなども行われています。

こうした場所では、マナティが人のそばをゆっくり泳いだり、じっと見つめたりすることもあるそうです。そうしたエピソードは、「思ったよりフレンドリーだった」という印象につながり、親しみを感じる理由になっているのかもしれません。

うんちのことまで話題になるのはなぜ?

マナティの排泄物は、研究者にとってさまざまな情報をもたらしてくれる貴重な調査対象です。そして近年では、マナティ自身が自分や他の個体の排泄物を口にする様子が観察されることがあり、専門家の間でも注目されています。

このような行動は「食糞行動(コプロファジー)」と呼ばれ、実は草食性の動物によく見られるものです。マナティも主に植物を食べているため、十分に消化されなかった栄養素や、腸内環境を整える役割を持つ微生物を再び体内に取り入れることで、栄養の吸収を助けている可能性があると考えられています。

こうした行動は、体調や年齢、周囲の環境などによっても変わると見られており、まだ十分に解明されていない部分も多くあります。今後、食糞行動がどのような条件で行われるのか、どれほど一般的な行動なのかについて、さらに詳しい研究が期待されています。

このように、マナティの排泄物は、彼らの健康状態や生活環境を知るうえで大切な手がかりになるだけでなく、彼ら自身の行動や体の仕組みを知るための入り口にもなっています。少し意外に感じられるかもしれませんが、このような一面にもマナティという生き物の奥深さがあらわれているのではないでしょうか。

外見とのギャップ:どうして誤解される?

マナティの外見は、大きな体とつるんとした肌、そしてやや無表情に見える顔つきが特徴です。そのため、一見すると少し怖い印象を受ける人もいるかもしれません。特に、水中から静かに顔を出す様子や、大きな目がじっとこちらを見ているように感じられると、驚きを感じる方もいるようです。

しかし、実際にはマナティはとてもおだやかな性格をしており、争いを避け、静かに暮らす平和的な動物として知られています。このように、見た目だけで印象が決まってしまいがちな存在だからこそ、その行動や習性を知ることがとても大切です。

たとえば、ゆったりと泳ぐ姿や、水草をもぐもぐと食べている様子を見ると、「思っていたよりずっとかわいい」「表情に味わいがある」と感じる人も多いです。

また、無表情に見えた顔も、観察を続けるうちに優しさや温かみを感じるようになるという声もあります。見た目と中身のギャップに惹かれて、ますますマナティの魅力に引き込まれていく方が増えているのかもしれません。

本当に怖いのは知らない事?マナティが絶滅危惧にある理由とは?

マナティは絶滅危惧種?IUCNの証明は?

マナティは国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されています。たとえば、アメリカマナティ(フロリダマナティ)は「危急(Vulnerable)」のカテゴリーに分類されており、その数は過去数十年で減少傾向にあります。減少の要因には、水質汚染、生息地の破壊、そして船舶との衝突などが挙げられます。

保護活動によって一部地域では回復傾向も見られますが、依然として予断を許さない状況です。このような事実を知ることで、マナティがただの「可愛い動物」ではなく、守るべき存在であることに気づく人も増えているようです。

野生のマナティはどこに住んでいる?

野生のマナティは、主にアメリカ南東部(特にフロリダ)、アマゾン川流域、西アフリカの一部沿岸地域に生息しています。これらの地域では、淡水や汽水、温かい海水など、多様な水環境に適応して暮らしています。

特にフロリダでは、冬の寒さを避けて温水が排出される発電所周辺に集まる姿がよく見られます。こうした行動はマナティの生存に欠かせないものであり、人間の活動による影響も大きく関係しています。

なぜ排水管に現れるの?その背景は

マナティが排水管や温排水のある場所に現れることがありますが、これは自然な行動のひとつです。特に寒い季節になると、水温の高い場所を求めて移動するため、発電所や工場の温水が流れ込む場所に集まりやすくなります。このような行動は生き延びるために重要ですが、その様子がSNSなどで拡散されることで、「不気味」や「怖い」といった誤解を招くこともあります。背景にある生態を知ることで、その印象も大きく変わってくるのではないでしょうか。

また、一部の事例では、マナティが排水管や水路の構造物に入り込んでしまい、抜け出せなくなるといったケースも報告されています。特に温水を求めて移動する際、意図せず狭い排水路に迷い込み、そのまま閉じ込められてしまうことがあるのです。実際にアメリカ・フロリダ州では、マナティが工業施設の排水設備内に入り込んで詰まってしまい、救助活動が行われた例もあります。

こうしたケースは、マナティの生存戦略としての「温かい場所を探す」という本能的な行動が、人工物との接触によって思わぬ事故につながってしまうことを示しています。このようなリスクを減らすためにも、排水施設の構造改善や立ち入り防止策の設計、そして地域レベルでの監視体制の強化が求められています。

排水管に現れるという現象は、単に珍しい行動として注目されるだけでなく、マナティと人間の環境との関わりのなかで見過ごせない課題であることがわかります。

天敵は人間?自然?

マナティには自然界における明確な天敵はほとんど存在しません。そのため、最大の脅威は人間の活動にあると考えられています。とくに、モーターボートによるスクリューの傷はマナティにとって深刻な問題であり、外傷によって命を落とす例も少なくありません。

また、生息地の開発や水質の悪化もマナティの生活環境を脅かしています。こうした状況を改善するには、私たち一人ひとりの行動や意識の変化が大切だとされています。

マナティの寿命はどのくらい?長寿の秘密

マナティの平均寿命は一般に30〜40年程度とされており、特に環境の整った飼育下では50年を超える長寿個体も確認されています。この長寿の背景には、マナティが元来とてもおだやかな性格であることに加え、自然界での捕食者が少ないという要因も挙げられます。

さらに、彼らは代謝が比較的ゆっくりで、活動量も控えめなため、エネルギー消費が少なく、長期的に体への負担がかかりにくいという特徴も関係していると考えられています。

ただし、近年では人間によるさまざまな影響がマナティの寿命に深刻な影を落としつつあります。たとえば、モーターボートとの衝突による外傷、水質汚染による健康被害、餌場の減少などは、自然下での生活を大きく脅かしています。そのため、もともと長く生きられるはずのマナティが、本来の寿命を全うできずに命を落とすケースも増えているのが現状です。

健康に長く生きてもらうためには、マナティが安心して暮らせる自然環境の保全はもちろんのこと、私たち人間の行動にも目を向ける必要があります。生息地の開発に配慮した政策、観光活動でのルール整備、そして一般の人々の理解と協力によって、マナティが本来の寿命を生き抜ける社会を目指すことが大切だといえるでしょう。

私たちにできることは?覚悟してまで守りたい理由

マナティを守るためにできることは、決して特別なことばかりではありません。たとえば、ボートのスピードを落とす、ゴミを持ち帰る、保護団体の活動を支援するなど、日常の中で少しずつできることがたくさんあります。

また、「マナティは怖い」といった誤解を減らし、正しい知識を広めることも大きな一歩です。知ることで興味が湧き、興味があるからこそ守りたいと思えるようになります。そんな小さな意識の変化が、マナティの未来につながっていくのではないでしょうか。

マナティが怖いと思われる理由と、その誤解を解くために私たちができること

- マナティが「怖い」と思われがちな背景には、夜間の見た目や無表情に感じられる顔つき、SNSでの誤解を招く映像などが影響している。

- 人魚伝説やジュゴンとの混同が、「正体不明」な印象を与えてしまうことがある。

- 実際のマナティは非常におだやかな性格で、草食性の平和的な生き物である。

- 食性や行動、外見とのギャップが「かわいさ」として注目されることもあり、親しみを感じる人が増えている。

- 日本では沖縄美ら海水族館など限られた場所でしか見ることができないが、実物を見ると印象が大きく変わることが多い。

- 排泄物の観察や食糞行動など、マナティの生態は研究の視点からも興味深く、生物学的な理解が進められている。

- 冬季に温かい水を求めて排水管周辺に現れることがあるが、時には構造物に詰まってしまう事例もあり、安全対策が求められている。

- マナティはIUCNにより絶滅危惧種に分類されており、その主な脅威は人間の活動にある。

- モーターボートとの衝突や生息地の破壊、水質の悪化などが寿命や個体数に深刻な影響を与えている。

- 保護のためには、私たち一人ひとりの意識と行動の変化が大切であり、「怖い」という先入観を超えて知ることが共存の第一歩になる。