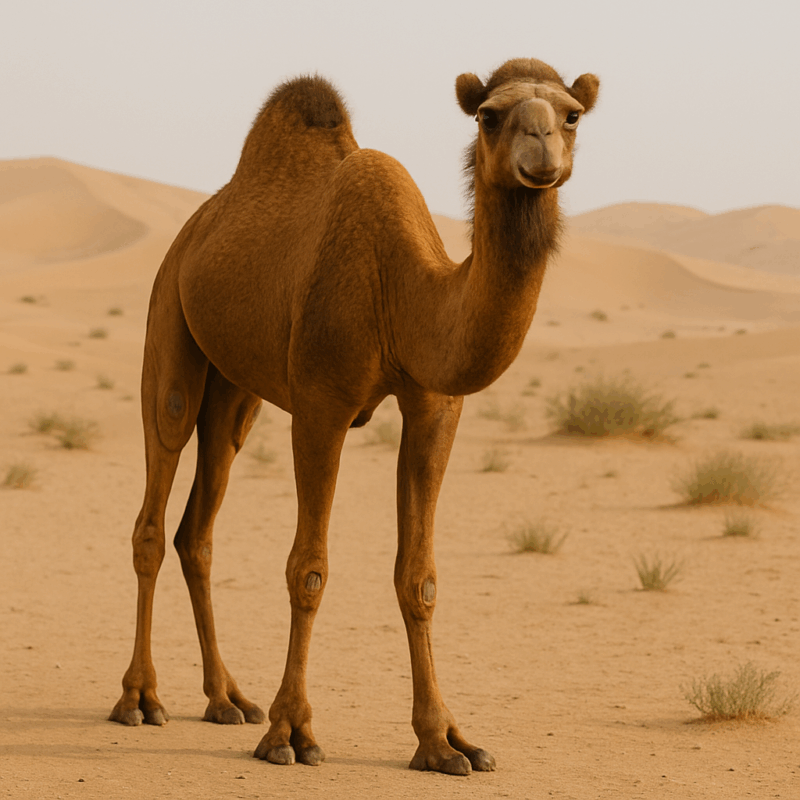

ラクダと聞いて、どんなイメージが浮かびますか?砂漠をのんびり歩く姿、背中の大きなコブ、長くて濃いまつ毛──けれど「性格が悪い動物」として知られているのをご存じでしょうか?

この記事では、そんなラクダの性格に迫りながら、特徴や種類、生息地、食べ物、寿命、野生下での姿、日本の動物園での展示、さらには鳴き声やコブの中身まで、知られざるラクダの魅力を徹底的に解剖します。

なぜラクダは「性格が悪い」と言われるのか?その背景には、私たちが知らないラクダ科の動物としての本質が隠されているかもしれません。

- ラクダの基本情報をしっかり学びたい方

- 「性格が悪い」と言われる理由に疑問を感じた方

- 動物園で見たラクダに興味を持った方

- 動物の進化や適応に関心がある方

- エキゾチックアニマルに詳しくなりたい動物好きの方

ラクダの性格はなぜ悪いと言われる?特徴と習性から探る真実

ラクダの性格は本当に悪いのか?行動学と文化的イメージから考える

「ラクダの性格は悪い」というイメージは、古くから広まりつつあるものの、それは本当に正確なのでしょうか?実際には、ラクダは攻撃性の高い動物というよりも、警戒心が強く慎重な性格の持ち主です。

とくに知らない人間や環境に対してはストレスを感じやすく、歯をむき出したり唾を吐いたりといった威嚇行動を見せることがあります。しかしこれは、防御行動としての反応であり、攻撃性とは必ずしも一致しません。

動物行動学の観点から見ると、ラクダは社会的な動物であり、特に群れの中での秩序や距離感を大切にします。このため、過度に接近したり急激に触れたりすることで不安や苛立ちを誘発することがあります。唾を吐く行為は、実際には胃の内容物を吐くのではなく、唾液と空気を混ぜて威嚇として放つものであり、相手にダメージを与える意図はありません。

文化的には、中東やアジアの一部地域では「扱いにくい動物」としての一面が誇張される傾向があり、それが性格に関する誤解につながっています。しかし、実際にラクダを長期間飼育している人々の間では、「忍耐強く、知能が高く、パートナーとして信頼できる動物」として評価されているのです。

つまり、性格が悪いのではなく、環境や接し方によって大きく行動が左右される動物だという理解が必要です。誤解されがちなこのイメージを払拭するには、ラクダの行動特性や背景にある習性を正しく知ることが重要です。

ラクダの特徴とは?身体構造と機能から見た“生きる工夫”

ラクダは砂漠などの乾燥地帯に特化した身体構造を持ち、その一つひとつが極限環境に適応するための進化の結果です。最も目を引くのは背中のコブですが、これは脂肪を蓄えるための器官で、水分ではなくエネルギーを備蓄するために機能しています。これにより、食物が乏しい環境でも長期間の活動が可能になります。

また、ラクダの足には大きくて広い蹄状のパッドがついており、柔らかい砂地を沈まずに歩けるようになっています。さらに、脚は長くて筋肉質で、地表からの熱を遠ざけつつ、効率的に移動できる構造です。皮膚には断熱性があり、日中の高温と夜間の低温の差にも耐えられます。

目を守る構造も特筆すべき点です。長く密なまつ毛、瞬膜(第三のまぶた)、そして上下左右に閉じられる鼻孔などは、砂嵐や直射日光から身体を守る仕組みとして極めて合理的です。さらに、体温をある程度変化させることで汗をかかずに体内の水分を節約する「変温性」も、砂漠で生き延びるための重要な機能です。

こうした身体的特徴はすべて、過酷な自然環境を生き抜くために進化したものです。見た目のユニークさの背後には、生存に必要な合理性と機能性が凝縮されているといえるでしょう。

ラクダのコブの中身は?脂肪が果たす意外な役割とは

ラクダのコブは「水が入っている」と思われがちですが、実際には脂肪が蓄えられています。この脂肪は、食料が乏しい砂漠地帯での長期間の移動や断食時に備えたエネルギー源です。脂肪が分解されることで水分も少量生成されるため、直接的ではないにせよ水分維持にも貢献しています。

たとえば、100グラムの脂肪を分解することで約107ミリリットルの水が体内で生じるとされており、これは極端に乾燥した環境で生きるうえで大きな利点となります。さらに、脂肪を体の一部に集中して蓄積することで体幹部の熱放散を効率化し、体温上昇を抑える効果もあります。

これは内臓の機能維持にも役立ちます。コブは体調の指標にもなり、飢餓状態が続くとコブは柔らかくなり、垂れ下がるようになります。このように、コブは単なる見た目の特徴ではなく、過酷な自然環境を生き抜くための「生理的備蓄庫」なのです。

長くて濃いまつ毛には意味がある?砂漠で進化した生体構造の秘密

ラクダのまつ毛は2重構造になっており、長くて密度が高いことで砂漠の環境において非常に重要な役割を果たしています。まず、強風とともに飛来する砂粒が目に入るのを防ぐ効果があります。まつ毛がフィルターのように働き、微細な粒子を遮断するのです。

さらに、強烈な日射を和らげる効果もあり、目の乾燥や損傷を防ぎます。まぶたには「瞬膜」と呼ばれる半透明の膜があり、まぶたを閉じなくても視界を確保しつつ目を保護することができます。

また、ラクダの目には涙腺が発達しており、砂や異物を洗い流す仕組みが整っています。この涙には殺菌成分も含まれており、感染症の予防にも役立っています。

こうした目の構造全体が連携して機能することで、ラクダは目の障害を起こさずに砂嵐の中を進むことが可能なのです。見た目のユニークさの裏には、進化によって磨かれた「生き抜くための工夫」が凝縮されています。

野生のラクダは今どこに?絶滅危惧種の現状とその保護活動とは

現存する野生のラクダは「野生フタコブラクダ(Camelus ferus)」のみとされ、中国西部のロプノール周辺とモンゴル南部のゴビ砂漠にわずかに分布しています。IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは「絶滅危惧種(CR)」に分類されており、推定野生個体数は1000頭未満とされています。

この野生種は家畜化されたフタコブラクダとは遺伝的に異なる特徴を持っており、長い時間をかけて自然環境下で生き延びてきた貴重な存在です。近年では鉱山開発や家畜との交雑、水資源の枯渇などが脅威となっており、生息地の保全と隔離繁殖の取り組みが急務となっています。

モンゴルでは「グレートゴビA厳重保護区」が設けられ、監視と保護活動が継続されています。また、遺伝子バンクによる保存や人工繁殖などの技術も導入されており、絶滅を回避するための国際的な協力体制が進められています。野生ラクダの存在は、生物多様性の観点からも極めて重要なのです。

ラクダの寿命はどれくらい?長生きする生き物の暮らしぶりを探る

ラクダの平均寿命は、野生下で約30〜40年、飼育下では適切な管理がなされれば40〜50年にも達します。これは哺乳類の中でも比較的長寿な部類に入り、ライフサイクルもゆっくりとしています。生後2〜3年で性成熟を迎え、5〜6歳で繁殖が可能になりますが、実際の繁殖はさらに遅れることもあります。繁殖間隔は1〜2年に1回で、通常は1頭の子どもを産みます。

こうしたライフサイクルの特性は、過酷な環境においてエネルギーと資源を効率的に分配する進化的な結果と考えられています。また、高齢になるにつれて行動が穏やかになり、食欲や活動量の低下、コブの萎縮などが見られるようになります。

飼育下ではこうした加齢サインを早期に把握し、栄養管理や医療対応を通じて健康寿命を延ばす取り組みが行われています。長寿であることから、ラクダは長期的な研究対象としても重要であり、行動学や老化研究の分野で貴重なデータを提供しています。

ラクダの性格は本当に悪いのか?種類や生息地から見る多様な姿

ラクダ科に分類される仲間とは?ヒトコブとフタコブの違いから見る進化

ラクダは「ラクダ科(Camelidae)」に属し、現存する種にはヒトコブラクダ(Camelus dromedarius)、フタコブラクダ(Camelus bactrianus)、そして野生種のフタコブラクダ(Camelus ferus)があります。ヒトコブラクダは体がやや細く、主に中東やアフリカの乾燥地に生息しており、コブが1つなのが特徴です。

一方、フタコブラクダは中央アジアの寒冷なステップ地帯に多く、体毛が長く厚く、耐寒性に優れています。これにより、氷点下の環境でも活動することが可能です。また、ヒトコブとフタコブでは、コブの役割自体は同じですが、大きさや形に違いがあります。

さらに、ラクダ科には南米に生息するリャマやアルパカ、ビクーニャ、グアナコといった小型種も含まれますが、これらは実際には旧世界のラクダとは異なる進化の系統をたどっています。分類学的には「新世界ラクダ」とも呼ばれ、ラクダ科の多様性を示す好例です。

ラクダはどこに生息している?乾燥地で生き抜く適応力とは

ラクダは、主にアフリカ北部、中東、中央アジアといった乾燥した砂漠や半乾燥地帯に生息しています。こうした地域では、極端な気温差や水資源の不足が生き物にとって大きな障害となりますが、ラクダはその過酷な環境に見事に適応しています。

たとえば、体温を一定の範囲で変動させることができるため、汗をかかずに体内の水分を保つことができます。また、鼻腔の構造は非常に発達しており、呼吸時に水分の蒸発を最小限に抑える仕組みを持っています。

こうした生理的な適応に加えて、長い脚や広い足裏は、灼熱の砂地でも効率よく移動するために進化したものです。ラクダの生息地はまさに「生きる力」が試される場所であり、そこに適応してきた生物としての驚異的な能力が見て取れます。

ラクダは何を食べて生きているのか?厳しい環境でも生き延びる食性の工夫

ラクダは草食動物ですが、砂漠という食物が限られた環境でも生き延びるため、非常に幅広い食性を持っています。主に食べるのは乾燥した草、木の葉、トゲのある灌木などで、人間なら到底食べられないような硬くて繊維質の植物も平気で食べます。これは、複数の胃を持つ反芻動物であるラクダの消化能力の高さによるものです。

また、ラクダの口腔内は厚い粘膜で覆われており、トゲのある植物を食べても傷つかないようになっています。さらに、塩分を多く含んだ植物も摂取できるため、水分が少ない環境でも体内の電解質バランスを保つことができます。これにより、食料が乏しい時期でもさまざまな植物資源から栄養を確保し、生存を可能にしているのです。

鳴き声の種類と意味は?感情を読み解く“音”のサインとは

ラクダはあまり鳴く印象がない動物ですが、実際にはさまざまな鳴き声を使い分けています。低くうなるような声、喉を鳴らすような音、うめき声のような発声などがあり、いずれも特定の状況や感情に対応しています。たとえば、危険を感じたときや不快を示すときには、唸るような音を出します。

また、発情期にはオスが特有の「ゴロゴロ音」を出してメスにアピールし、子どもが母親を呼ぶときには高く短い鳴き声を発することが知られています。興味深いのは、ラクダは咽頭部に空気をためて共鳴させることができ、その音は意外にも遠くまで届く点です。

これは、群れ内でのコミュニケーションを助けると考えられています。ラクダの声は行動の観察と組み合わせて理解することが重要で、感情や健康状態の指標としても役立ちます。動物園などでは、飼育員が鳴き声を手がかりに体調の変化を察知するケースもあります。

ラクダは人間とどのように関わってきた?家畜化と文化的背景とは

ラクダと人類との関係は、少なくとも3000年以上前にさかのぼると考えられています。ヒトコブラクダは中東や北アフリカで、フタコブラクダは中央アジアでそれぞれ家畜化され、輸送手段、食料供給、そして交易において欠かせない存在となってきました。

特にシルクロードでは、フタコブラクダがキャラバンの中心的な役割を果たし、数千キロにおよぶ交易路を支えてきました。ラクダの背には多くの荷物を載せることができ、1日に40km以上移動することも可能です。さらに、肉や乳は現地の貴重な栄養源となり、毛は衣類やテントの材料として活用されてきました。

このように、ラクダは単なる家畜ではなく、文化や生活の中に深く根付いた存在なのです。その歴史的な重要性から、現在でも多くの地域で「砂漠の船」として尊敬されています。

日本でラクダに会える場所は?動物園での展示と教育的な意義とは

2025年現在、日本国内でラクダに確実に会える施設は限られています。特にヒトコブラクダ・フタコブラクダの展示は減少傾向にあり、事前の情報確認が重要です。ここでは、現在も展示が確認されている場所と、その教育的な意義についてご紹介します。

まず、観光体験として広く知られているのが**鳥取砂丘の「らくだや」**です。ここではヒトコブラクダに乗ることができる「ラクダライド」体験が提供されており、訪問者は砂丘の風景とともにラクダとのふれあいを楽しめます。なお、気象条件や動物の体調によって中止となる場合があるため、事前に営業状況の確認が推奨されます。

動物園での展示例としては、仙台市八木山動物公園が挙げられます。2024年11月にメスのフタコブラクダ「カリン」が仲間入りし、2025年春にかけて展示されました。現在の展示継続状況は公式発表に従う必要がありますが、教育展示として生態解説が行われるなど、学習効果の高い場となっています。

そのほか、かつてラクダの展示や体験が行われていた施設(例:那須どうぶつ王国、神戸どうぶつ王国、天王寺動物園など)については、2025年現在での飼育・展示情報が確認できず、現時点では来園してもラクダに会えない可能性があります。

このように、国内でラクダに確実に会える場所はごくわずかであり、その存在は希少性を帯びています。しかし、だからこそ一つひとつの施設における展示や取り組みには教育的価値があり、砂漠に適応した生態や人との関わりを学ぶ貴重な機会となっています。訪問前には各施設の公式情報を確認し、動物福祉と見学マナーに配慮した接し方が求められます。

ラクダの性格は本当に悪いのか?その特徴と生態から総括する

- 「ラクダの性格は悪い」という評判は、文化的な誤解や防衛的行動の誇張によるものであり、実際には慎重で知的な動物である。

- コブには水ではなく脂肪が蓄えられており、エネルギー源・体温調整・水分保持に役立っている。

- 目・鼻・足などの身体構造はすべて砂漠環境に適応しており、まつ毛や瞬膜、鼻孔の閉鎖機能が外的刺激から体を守る。

- 食性は極めて柔軟で、トゲのある植物や塩分を含む草も摂取できる高度な消化システムを持つ。

- 野生と飼育下では行動パターンが異なり、野生では薄明薄暮性、飼育下では人との関係に応じたリズムが形成される。

- ラクダ科にはヒトコブ・フタコブ・野生種の3種がおり、進化や生態にも明確な違いがある。

- 野生フタコブラクダは絶滅危惧種に指定されており、保全活動が国際的に行われている。

- 日本でも動物園を通じてラクダと触れ合える機会があり、教育的・福祉的な価値を担っている。

- ラクダの寿命は飼育下で40〜50年に及び、高齢期にも適切なケアが重要である。

- 人間との関係は古代から深く、運搬・乳・肉・毛など多方面で貢献してきた家畜としての歴史がある。

- ラクダの身体の特徴は、乾燥地での生存に特化した驚異的な適応構造である。

- 「性格が悪い」と一言で片づけるのではなく、その行動の背景にある本能や習性を理解することが重要である。

- 科学的・文化的視点を合わせてラクダを見ることで、この動物の本当の魅力が浮かび上がる。

- 本記事を通して、ラクダへの偏見を取り払い、正しい知識に基づいた理解が深まることを目指した。