ワライカワセミという名前を聞いたとき、あなたはどんな姿を思い浮かべますか?あのユーモラスな鳴き声と、どこか人懐っこそうな表情は、一度見たら忘れられない印象を残します。

そんなワライカワセミがペットとして飼えるのか気になったことはありませんか?

本記事では、ワライカワセミの特徴や性格、生息地から、動物園での展示、日本での飼育可能性、さらにはペットとしての値段や寿命まで、あらゆる情報を網羅的にまとめました。

ワライカワセミの魅力を余すことなく、専門的な目線で深掘りしていきます。

- ワライカワセミをペットとして飼いたいと考えている方

- 鳥類の中でもユニークな種類に興味がある方

- 動物園でワライカワセミを見て興味を持った方

- 人懐っこい動物との暮らしに憧れを持っている方

- 鳥の鳴き声や行動からその性格を知りたい方

- 専門性のある飼育情報を探している探究心のある方

ワライカワセミをペットにするには?飼育の現実と魅力を探る

ワライカワセミの飼育って本当にできる?法規制や許可の壁とは?

ワライカワセミはオーストラリアやパプアニューギニアに生息する大型のカワセミの仲間で、国際的にも生態系保護の対象とされています。オーストラリアでは特に動植物の輸出に対して厳格な法律があり、ペット目的での輸出は原則禁止です。これは、絶滅リスクが高いわけではないものの、生態系保全と動物福祉の観点から、商業的な国外販売を抑制しているためです。

日本でもワライカワセミは「特定外来生物」などには指定されていないものの、動物愛護管理法や感染症予防の観点から輸入・飼育に一定の制限があります。特にワシントン条約(CITES)に該当する野生動物の場合は、輸出入許可・飼育施設の登録・獣医師の管理体制など、専門的な知識と設備が必要となります。

仮に正規ルートで輸入された場合でも、一般人が個人で飼うには非常に高いハードルがあり、現実的には動物園や研究施設に限られるのが現状です。飼育を夢見る前に、まずは法的な現実を正しく理解することが必要です。

ワライカワセミの性格はペット向き?飼いやすさをどう見極める?

ワライカワセミはそのユーモラスな鳴き声や見た目から、愛嬌のある存在と感じられがちですが、実際の性格はかなり野性的です。野生では非常に縄張り意識が強く、単独もしくはつがいで生活するスタイルを好みます。他の鳥や動物に対しては攻撃的な面も見られます。

また、捕食性の高い鳥であり、動く小さな動物を見ると狩猟本能を示すこともあります。これはペットとして飼育する際に、他の動物や人間の手足への過剰反応として表れることがあり、十分な注意が必要です。

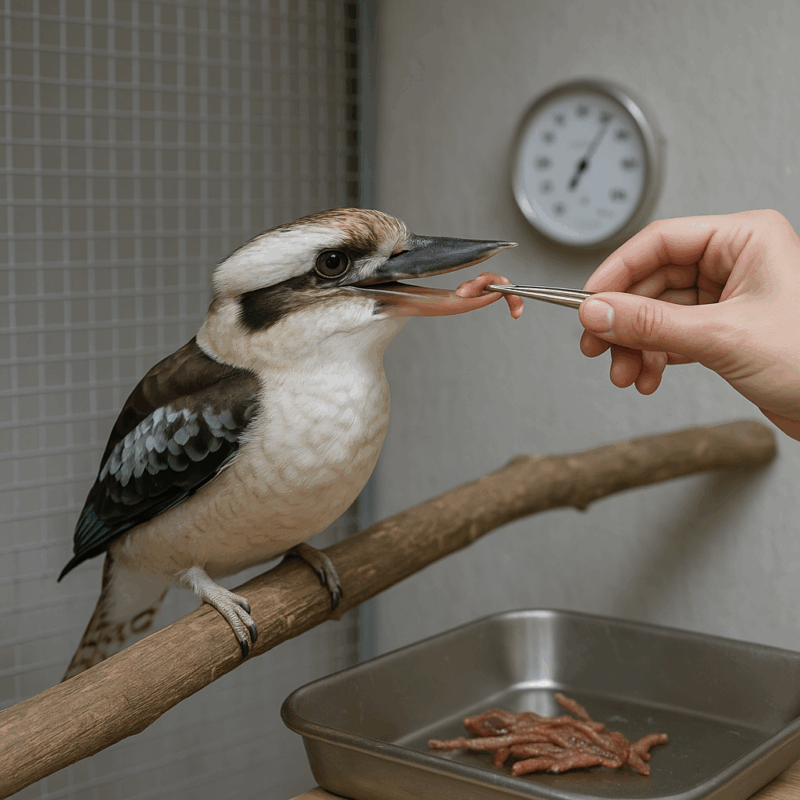

ただし、個体によっては飼育員に慣れ、人の手からエサを取るなどの行動を見せることもあり、信頼関係を築くことは不可能ではありません。とはいえ、毎日の適切な距離感と管理が求められるため、「簡単に懐く鳥」として見るのは適切ではありません。

ワライカワセミの鳴き声は生活に支障が出るほど大きいの?

ワライカワセミの名前の由来となっている鳴き声は、非常に大きく、人間の笑い声を思わせる独特なトーンを持っています。実際には、仲間同士でのコミュニケーションや縄張り主張のために使用される鳴き声であり、特に早朝や夕暮れ時に活発になる傾向があります。

その音量は最大で約90デシベルにもなることがあり、これは地下鉄の車内や芝刈り機の稼働音と同程度です。住宅街や集合住宅では、この音が近隣とのトラブルになる可能性が非常に高く、現実的な飼育の大きな障害となります。

さらに、鳴き声は一度鳴き始めると数分間続くこともあり、騒音対策が不可欠です。防音設備を完備した専用飼育室を持たない限り、家庭内での共存は難しいといえるでしょう。

ワライカワセミの食べ物にはどんな注意が必要?専門的な給餌管理とは?

ワライカワセミは主に肉食性であり、野生ではヘビ、トカゲ、小型哺乳類、昆虫などを捕食しています。飼育下では主に冷凍マウス、ヒヨコ、コオロギ、ミールワームなどを用いた給餌が行われていますが、これらを毎日新鮮に供給するには高度な知識と管理が求められます。

また、偏った栄養バランスは肥満や内臓疾患(特に肝疾患や痛風)の原因になります。特に脂質の多い食事を継続的に与えることは健康被害に直結します。そのため、ビタミン・カルシウムなどの補助栄養素を併用するなどの工夫も必要です。

野生に近い行動を引き出すためには、給餌方法にも工夫が求められます。たとえば、生餌を動かして狩猟本能を刺激することで、精神的ストレスの軽減にもつながります。単に食べ物を与えるのではなく、生活の質を高める飼育技術が求められるのです。

ワライカワセミの寿命はどのくらい?長く付き合えるペットになれる?

ワライカワセミの寿命は、野生では約10〜15年、飼育下では最大で20年程度とされています。鳥類としてはやや長寿な部類に入り、正しい飼育環境と栄養管理がなされれば、かなり長い期間を共に過ごすことができます。

ただし、寿命の長さは責任の長さでもあります。飼い主が高齢になるにつれて飼育継続が難しくなるリスクや、災害・病気などの不測の事態にも備える必要があります。

また、長期間にわたって毎日肉食性の餌を用意し続ける必要があるため、費用や労力の負担も見過ごせません。寿命の長さは「癒しの時間」を意味する一方で、「持続可能な飼育環境」が問われる指標でもあります。

ワライカワセミの値段はいくらぐらい?流通の実態と価格帯の目安は?

ワライカワセミは日本国内で流通しておらず、ペットショップやブリーダーを通じた販売例も確認されていません。これは主に、オーストラリア政府による厳しい輸出制限と、ワライカワセミ自体の生態的・倫理的観点からの配慮によるものです。

仮に特例として学術機関や動物園間で取引される場合、その価格は数十万円〜100万円を超えるケースもありますが、これは飼育許可・検疫・輸送費用などの諸経費を含んだものです。さらに、定期的な診療費や餌代、防音・温度管理設備などの維持費を含めると、生涯コストは非常に高額になります。

このような背景から、ワライカワセミを個人でペットとして入手・飼育するのは、価格面でも実質的に非現実的と言えるでしょう。

ワライカワセミをペットにしたい人が知るべき生態と接し方とは?

ワライカワセミの特徴とは?他の鳥とどう違うの?

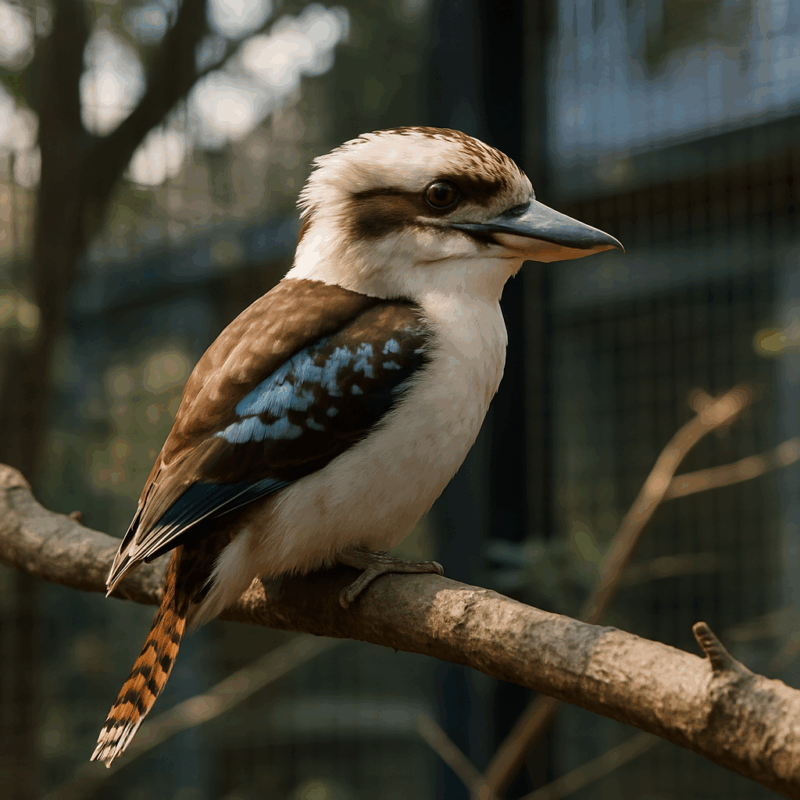

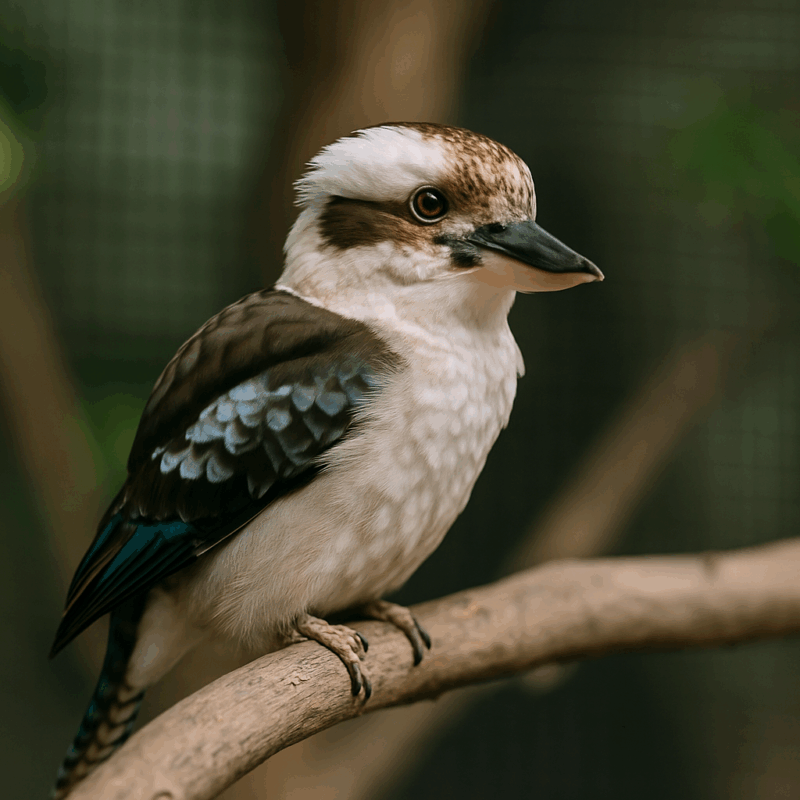

ワライカワセミ(Laughing Kookaburra)は、体長約40〜45cm、体重は300〜500gの中型の鳥類で、ずんぐりした体格と大きなくちばしが特徴です。目元が黒く縁取られたような模様があり、まるで笑っているかのような表情にも見えるため、愛嬌があると感じる人も多いです。

最大の特徴は、名前の由来にもなった“笑い声”のような鳴き声です。これは縄張りを主張するためのものと考えられており、個体同士で連続的に鳴き交わす習性もあります。

また、ワライカワセミは他のカワセミ類と違い、水辺ではなく森林や市街地近郊の木の上で生活する陸棲の習性を持っています。飛ぶことはできるものの、長距離飛行は得意ではなく、木の枝にとまってじっと獲物を狙うスタイルの狩りを得意とします。

こうした生態は、飼育する際のスペースや構造、環境づくりに直接関係してくるため、ワライカワセミの特徴を理解することは非常に重要です。

ワライカワセミの大きさはどれくらい?飼育スペースの目安は?

ワライカワセミの大きさは体長約45cm前後と、文鳥やインコなどの一般的なペット鳥と比べるとかなり大きめです。翼を広げた際のサイズもある程度広がりがあり、飛翔には十分なスペースが必要になります。

理想的な飼育空間としては、横幅2m以上、高さ2m前後の大型ケージや、専用の飼育室が推奨されます。これは、飛ぶというよりも枝から枝への跳躍行動に対応するためです。さらに、止まり木や自然素材の設置、日照や換気を調整できる構造も不可欠です。

また、体格が大きい分、排泄物の量も多くなり、ケージ内を清潔に保つためにはこまめな清掃と衛生管理が求められます。騒音や臭い対策も含め、都市部の住環境では対応が難しいケースもあるため、スペースの確保は慎重に検討すべきです。

ワライカワセミは人懐っこいって本当?個体差や関係性の築き方とは?

ワライカワセミが人懐っこいかどうかは、個体差によるところが大きいです。野生個体は基本的に人に対して警戒心が強く、容易に接触できる存在ではありません。ただし、飼育下で育った個体や人間に慣れた個体は、人との距離を縮めることもあります。

たとえば、オーストラリアの都市部では、庭に来たワライカワセミが人からエサを受け取る様子も観察されており、人間の存在にある程度順応できる柔軟性を持っているといえます。ただし、これは自然界においてであり、ペットとしての飼育とは事情が異なります。

飼育下で信頼関係を築くには、毎日の一定のリズムと適度な接触が欠かせません。エサやりを通じたポジティブな体験を積み重ねることで、攻撃性を抑え、安心して接してくれるようになります。過度な接触やストレスのかかる行動は逆効果になるため、行動観察に基づいた対応が重要です。

ワライカワセミの生息地はどこ?自然環境と飼育条件の関係性は?

ワライカワセミの原産地はオーストラリア東部を中心とする森林や都市周辺の公園です。特にユーカリ林などの乾燥した木立のある地域を好み、近年では人里に適応して都市部でもよく見られるようになっています。

また、パプアニューギニアの一部にも分布しており、比較的広範な地域に生息しています。これらの地域は、年間を通して温暖で乾燥した気候を持つため、飼育下でも同様の温湿度管理が求められます。

日本の気候は四季があり、梅雨や冬季の寒さなどがワライカワセミにとってストレスとなる可能性があります。そのため、24時間換気と加湿・除湿が可能な空調設備を備えた室内飼育が基本です。照明管理によって昼夜リズムを調整することも大切であり、こうした環境づくりは決して簡単ではありません。

ワライカワセミの種類にはどんな違いがある?ペット向きの個体は?

ワライカワセミ属(Dacelo)には複数の種があり、代表的なのは本記事で取り上げている”Laughing Kookaburra(Dacelo novaeguineae)”です。この種は最も大きく、広く知られた存在です。

一方、よく似た種に”Blue-winged Kookaburra(アオバネワライカワセミ)”がおり、こちらは体が少し小柄で、名前の通り青い羽が目立ちます。生息地もやや北寄りで、湿地帯に近い場所に多く見られます。

また、鳴き声もLaughing Kookaburraほど連続的ではなく、少し控えめな印象を与えることから、飼育下では比較的静かな個体とされることもあります。

しかし、どの種も基本的には野生動物であり、ペット向きとは言い難いです。学術研究や保護繁殖の対象として分類されることが多く、一般の飼育者に推奨される種類ではありません。

ワライカワセミは日本で飼える?輸入規制や国内流通の現状とは?

2025年現在、日本でワライカワセミを合法的に個人がペットとして飼育することは、ほぼ不可能に近い状況です。これは、オーストラリア政府の野生動物輸出に関する厳格な禁止措置があるためで、個人の趣味による飼育目的では基本的に許可が下りません。

また、ワライカワセミはCITES(ワシントン条約)の附属書IIに該当しており、輸出入の際には相手国双方の許可が必要です。さらに日本国内でも、動物検疫や動物愛護管理法の規制により、正規の輸入は極めて限定的なケースに限られます。

現在、日本でワライカワセミが見られるのは、一部の動物園(例:埼玉県こども動物自然公園など)に限られており、流通経路も完全に管理されています。仮に個人で飼えるとしても、価格や法的手続き、飼育技術の面で非常に高い障壁が存在します。

このため、ワライカワセミを「飼いたい」と思った際には、まずなぜそれが難しいのか、どのような倫理的・法的背景があるのかを知ることが、正しいアプローチといえるでしょう。

ワライカワセミ ペットに関する総括:飼育の夢と現実を知るために

- ワライカワセミはオーストラリア・パプアニューギニアに生息する陸棲の大型カワセミであり、独特の鳴き声と見た目が特徴的。

- オーストラリアでは野生動物の輸出が厳しく制限されており、ペットとしての輸入・飼育はほぼ不可能に近い。

- 日本国内での合法的な流通は存在せず、見られるのは一部の動物園に限定されている。

- 鳴き声は最大90デシベルにも達し、住宅環境での飼育には防音などの特別な設備が必要。

- 捕食性の肉食鳥であり、冷凍マウスや昆虫などを毎日管理・提供できる給餌技術が求められる。

- 飼育下での寿命は最大20年とされ、長期にわたる専門的な管理が必要になる。

- 気温・湿度・日照など、原産地の気候に近づける環境制御が必須。

- 飼育可能なスペースの目安は大型ケージ以上で、跳躍・飛翔できる空間が必要。

- 一部個体は人懐っこいが、全体的には野生本能が強く、接し方に注意が必要。

- 近縁種にアオバネワライカワセミなどがいるが、いずれも基本的にペット向きではない。

- 流通した場合の価格帯は数十万円〜100万円以上で、生涯コストも非常に高額。

- ワライカワセミを「ペットにしたい」と考える前に、法的・倫理的・実務的な観点からの理解が不可欠。