雪の妖精と称されるシマエナガは、その愛らしい姿から写真映えする野鳥として注目されています。

でも本当に魅力は見た目だけなのでしょうか?

性格や特徴、生息地、夏と冬の違い、さらには鳴き声や食べ物まで、シマエナガの本当の姿を知っていますか?

動物園での展示状況や雛の成長、飼育の可能性、そして絶滅危惧種かどうかまで。

今回はシマエナガにまつわるさまざまな疑問を、専門的な視点からわかりやすく掘り下げていきます。

- シマエナガの性格についてもっと深く知りたい方

- SNSで見たシマエナガに興味を持った方

- 他の鳥とは違うシマエナガの特徴を知りたい方

- シマエナガを実際に見てみたいと思っている方

- 飼えるかどうかを含めてシマエナガとの距離感を知りたい方

シマエナガの性格と特徴は?意外な一面に驚くこともある?

シマエナガの性格って本当におとなしいの?他の鳥と比べるとどうなの?

シマエナガは見た目の愛らしさからおとなしい印象を持たれがちですが、実際の性格はどうなのでしょうか?観察例からは、基本的には穏やかで争いを避ける傾向にあることが分かっています。北海道大学による調査では、同種や他種の小鳥との混群(こんぐん)を作ることがあり、協調性が高い行動を見せることが知られています。

ただし、繁殖期になると、巣を守るために強い警戒心を持つ一面も見られます。他の小鳥と比べても攻撃性は低い部類ですが、状況によっては仲間と連携して外敵に対抗する行動もとります。

こうした側面から、シマエナガは決して「ただおとなしいだけの鳥」ではなく、状況に応じた柔軟な行動をとる高い社会性を持つ鳥だといえるでしょう。性格の多面性が、観察の面白さにもつながっています。

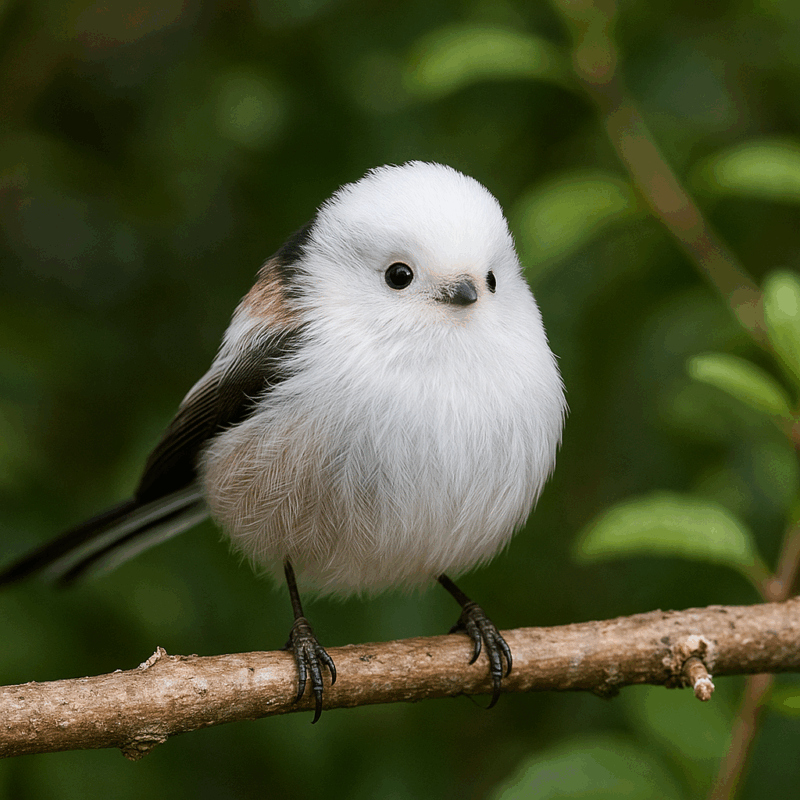

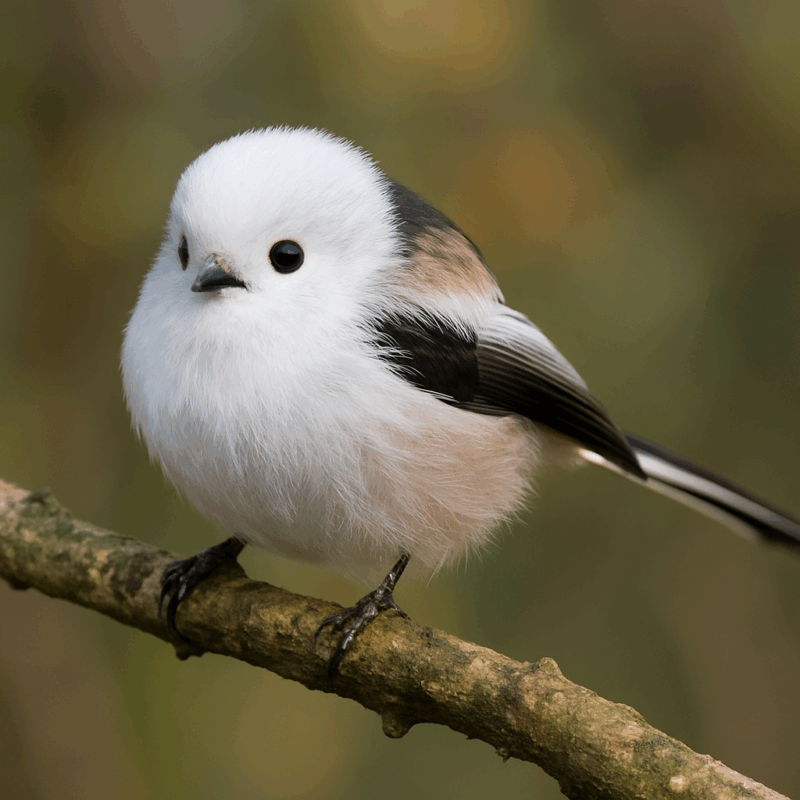

シマエナガの特徴とは?なぜあんなに丸く見えるの?

シマエナガの最大の特徴は、その小さくふくらんだ丸い体と、純白の顔です。体長は13〜15cmほどで、体重は8〜10gと非常に軽量です。とくに冬季には羽毛を膨らませて体温を保つため、見た目がまんまるになります。この行動は生理的な防寒機能であり、北海道の厳しい寒さを生き抜くための適応のひとつです。

また、尾羽が長く、飛行時にはバランスをとる役割を果たします。顔にはエナガに見られる黒い眉斑(びはん)がなく、真っ白な顔が「雪の妖精」と呼ばれる理由の一つとなっています。さらに、シマエナガは非常に俊敏で、木から木へ飛び移る様子は一瞬で見失うほど素早いです。

こうした特徴のすべてが、見た目の魅力だけでなく、生き延びるための理にかなった構造だということがわかります。

シマエナガの鳴き声にはどんな意味があるの?感情を表しているの?

シマエナガの鳴き声は、非常に繊細で控えめです。よく「チリチリ」「ジュリジュリ」と表現されるその声には、実は多くの意味が込められています。通常時には群れ内でのコミュニケーションに使われ、特定の方向への移動を促したり、餌のありかを伝えたりすることが考えられています。

北海道大学や帯広畜産大学の音声解析による研究では、鳴き声のパターンが数種類あり、状況によって鳴き分けている可能性が示唆されています。

また、繁殖期にはオスがメスに向けて特別な音程の高い鳴き声を発することも知られており、求愛の意味合いがあると考えられています。個体によってわずかに音色が異なることから、鳴き声による個体識別の可能性も研究対象となっています。つまり、シマエナガの鳴き声は単なる音ではなく、感情や意図を伝える重要な手段なのです。

シマエナガの食べ物って何?季節によって違いはある?

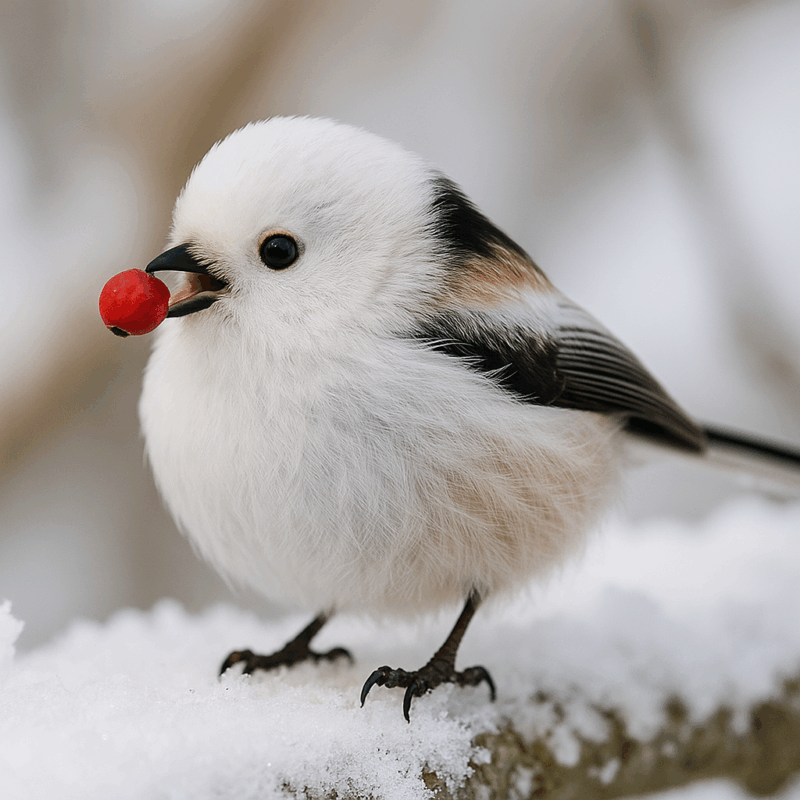

シマエナガは雑食性の野鳥で、季節によって柔軟に食性を変えることで知られています。春から秋にかけては昆虫を主な餌とし、アブラムシやカメムシ、ハエ、クモなどの小さな無脊椎動物を捕食します。これらは巣立ち間もない雛にも与えられ、成長に欠かせないタンパク源となります。

一方、冬になると昆虫類が減少するため、代わりに植物の種子や果実を食べるようになります。特にカエデやヤナギの実、さらにはクルミなどの小さな果実が重要な栄養源になります。

これらを求めて林内を活発に移動する様子が見られ、食料確保のための行動が性格や社会性にも影響を与えていると考えられています。生息環境によっても餌の構成は変化し、都市部では人間の生活により生じた餌資源を利用する例も報告されています。

シマエナガの雛はどんなふうに育つの?親の子育て法は独特?

シマエナガの繁殖は主に5〜7月に行われます。この時期、親鳥は苔、羽毛、クモの糸を材料に、球状の断熱性の高い巣を作ります。巣は枝分かれ部分や木の割れ目など安全な場所に設けられ、外敵からの攻撃を防ぐ工夫がなされています。産卵数は5〜10個ほどで、両親が交代で抱卵します。

約2週間の抱卵期間を経て孵化した雛は、さらに2週間ほどで巣立ちます。巣立ち後もすぐに独立せず、親鳥について飛び方や餌の取り方を学ぶ期間が設けられています。

こうした社会的な育児行動は、シマエナガの群れとしての性質を形成する重要な要素です。親鳥は非常に献身的で、寒さの中でも絶えず餌を運ぶ姿が観察されています。繁殖成功率は環境によって左右されますが、比較的高い適応力を持っていることが近年の観察で明らかになっています。

シマエナガの寿命はどれくらい?自然界と保護下で違いがあるの?

野生下でのシマエナガの寿命は平均2〜3年とされています。これは自然界の厳しさ、特に気候条件、天敵、餌の確保状況が影響しています。しかし、まれに5年以上生きる個体も確認されており、個体差が大きいことも特徴です。

保護下での記録は少ないですが、施設内で保護された個体の中には4〜6年生きた例もあります。寿命を左右する要因としては、気象変動による餌不足、繁殖の失敗、巣の崩壊、病原体の蔓延などが挙げられます。

また、近年では気候変動による積雪パターンの変化が、繁殖や餌資源に悪影響を及ぼしている可能性が指摘されています。長期的に安定した生息地が確保されることで、寿命が延びる可能性もあり、今後の保護活動の効果が注目されています。

シマエナガは絶滅危惧種なの?将来に向けた懸念と現状は?

現在のところ、シマエナガ(エナガの北海道亜種)は環境省のレッドリストにおいて「絶滅危惧種」には指定されていません。個体数は安定しているとされ、北海道全域のさまざまな森林に広く分布しています。ただし、これは今後も安全だという保証ではなく、生息環境の変化や気候変動による影響には十分注意が必要です。

近年の調査では、開発による森林の減少、観光地化による人為的な干渉、外来種による生態系のかく乱など、複数の要因が生息地に少なからず影響を与えていることが報告されています。また、温暖化の影響で雪の量や積雪期間が変化しており、これが巣作りや餌資源の安定性に与える影響も懸念されています。

さらに、SNSでの人気が高まる一方で、観察マナーの低下やフラッシュ撮影、接近によるストレスなども問題視されています。これらのストレスは、繁殖成功率の低下や巣放棄といった深刻な事態を招く可能性があります。

今のところシマエナガは絶滅危惧には該当しないものの、「安定しているから安心」とは言えない状況です。持続可能な観察方法や、生息地保全の取り組みを強化することが、未来のシマエナガを守るカギとなるでしょう。私たち一人ひとりが自然との関わり方を見直すことが求められています。

シマエナガの性格を知るにはどこに行けばいい?夏と冬の生態もあわせて解説!

シマエナガはどこにいるの?日本全国で見られるの?

シマエナガは北海道にのみ分布するエナガの亜種であり、本州や四国、九州などでは見られません。エナガという種は日本全国に広く分布していますが、シマエナガはその中でも特に顔が白く、冬に丸く膨らむ姿が特徴的です。主に北海道の針広混交林や落葉広葉樹林に生息し、都市部近郊の公園や森でも確認されることがあります。

とくに道央地域(札幌・旭川周辺)や道東の釧路湿原、阿寒湖周辺は、野鳥観察スポットとして人気です。標高はあまり関係なく、平地から山地まで幅広いエリアに適応しています。

また、群れで行動することが多いため、一羽を見つけると近くに複数羽がいる可能性が高く、観察には絶好の対象です。冬季は特に観察しやすく、多くのバードウォッチャーがこの時期を狙って訪れます。見られる季節や時間帯を把握することで、より高確率で出会えるでしょう。

シマエナガの生息地にはどんな特徴があるの?環境で性格も変わる?

シマエナガの好む環境は、寒冷な気候と湿潤な森林です。北海道の中でも比較的積雪が多く、植物層が豊かな場所に多く生息しています。落葉広葉樹林やカラマツなどの針葉樹が混ざった林では、昆虫や果実、種子などの食料が安定して供給されるため、暮らしやすいと考えられています。

こうした安定した食環境は、群れとしての協調性や温厚な性格にも影響を与えている可能性があります。さらに、近年の研究では都市近郊に住む個体群が人間の存在に慣れつつあるという報告もあり、環境の違いが性格や行動パターンに影響していることがうかがえます。

例えば、札幌市の公園で見られる個体は、観察者の近くまで飛来することがあり、野生動物としては比較的珍しい行動です。性格が一様ではないという点も、シマエナガの奥深い魅力のひとつといえるでしょう。

シマエナガの夏の暮らしはどう違う?涼しい時期との違いは?

夏のシマエナガは主に繁殖活動に集中しています。5月から7月にかけて、つがいとなったオスとメスが苔や羽毛、クモの糸などを集めて、断熱性の高い球状の巣を作ります。この巣は木の枝の分かれ目や幹のくぼみなどに作られることが多く、捕食者からの保護にも優れた構造です。

1回の産卵で5〜10個ほどの卵を産み、両親が交互に温めて約2週間で孵化(ふか)します。雛は孵化からさらに約2週間で巣立ちますが、その後もしばらく親鳥に付き添いながら採餌や移動の技術を学びます。

この時期は葉が茂っているため観察しにくいのですが、繁殖期特有のさえずりや餌運びの姿などを見られる貴重なシーズンでもあります。冬と比べると行動範囲は狭くなりがちですが、その分、巣の近くで集中して観察できる可能性もあります。

シマエナガの冬の行動パターンとは?なぜ冬になると人気なの?

冬のシマエナガは群れでの行動が際立ちます。10〜20羽程度の群れを作り、森林を移動しながら餌を探します。この時期の主な食料は昆虫の卵や越冬中の虫、木の実や種子です。気温が氷点下になる北海道の冬では、餌の確保が死活問題となるため、情報共有ができる群れでの行動が有利になります。

また、寒さ対策として羽毛を大きく膨らませる姿が見られ、それがふわふわと丸い「雪の妖精」のようなビジュアルを生み出します。この冬ならではの姿がSNSなどで注目され、観察者や写真家がこぞって撮影に訪れるのです。

葉が落ちて視界が開ける冬は観察に適しており、早朝や日没直前の時間帯に活発な動きを見せます。寒さの中でも元気に動き回るその姿には、たくましさと可愛さが同居しているのです。

シマエナガは動物園で見られる?展示されている理由と意義は?

2025年現在、シマエナガを常設展示している動物園はほとんど存在しません。その理由として、第一にシマエナガが野生動物であり、鳥獣保護管理法により原則として捕獲や飼育が禁止されていることが挙げられます。

また、非常に繊細で飼育環境に対して敏感なため、人工環境での長期飼育は命の危険を伴う可能性が高いとされています。まれに北海道内の保護センターなどで、怪我をした個体が一時的に展示されるケースはありますが、それも治療や教育目的に限定されています。

動物園での展示が少ないことが、逆に野外で出会うことの特別感を高めており、シマエナガは「出会えたらラッキー」とされる存在です。このような背景から、保護の必要性や自然観察の意義を学ぶ教材としても注目されています。

シマエナガはペットとして飼うことができる?法律や現実的な課題とは?

シマエナガをペットとして飼うことは、法律的にも倫理的にも推奨されません。鳥獣保護管理法では、野生の鳥類の捕獲や飼育は厳しく制限されています。特にシマエナガのように特定地域にのみ生息する亜種は、環境省によって特に保護が重視される対象です。

さらに、シマエナガは生態的に非常にデリケートで、野生下と同じ条件(気温・湿度・食性など)を人工的に再現することは困難です。ストレスに弱く、飼育下では短命になりやすいという報告もあります。

そのため、たとえ飼える環境が整ったとしても、個体の健康や福祉を考えると飼育には大きなリスクが伴います。シマエナガは本来、自然の中でこそ生き生きと暮らせる存在です。観察や撮影を通してその魅力を知り、そっと見守ることが最も望ましい関わり方といえるでしょう。

シマエナガの性格と特徴を理解するための総括

- シマエナガは北海道にのみ生息するエナガの亜種であり、見た目の可愛らしさに加え、穏やかで協調性のある性格を持っている。

- 冬になると羽毛を膨らませて体温を保ち、その姿が“雪の妖精”と呼ばれる理由となっている。

- 夏と冬で行動や群れの構成が変化し、繁殖期はつがいと雛中心、冬は群れでの移動が中心になるという生態的な特徴がある。

- 鳴き声には複数のパターンがあり、仲間との連携や求愛行動など、感情や状況を伝える手段として活用されている。

- 主な食料は昆虫だが、冬季には種子や果実を柔軟に取り入れる雑食性を備えており、季節に応じた生態の変化が見られる。

- 雛の育成では両親が協力して給餌や飛行の訓練を行い、社会性の高い子育て行動が確認されている。

- 野生下では平均2〜3年の寿命だが、保護下では5年以上生きる例もあり、生息環境の安定性が長寿の鍵を握っている。

- 動物園での展示はほぼなく、自然保護の観点からも野外観察が基本であり、その希少性が人気をさらに高めている。

- ペットとしての飼育は法律・倫理ともに認められておらず、自然の中でそっと見守る姿勢が望ましいとされている。

- 都市部でも観察可能なケースがあり、環境によって性格や行動が変化する適応力の高さも注目されている。

- シマエナガは見た目だけでなく、その行動や生態からも深い魅力を持つ生き物であることが明らかになった。

- 今後の気候変動や生息地の変化によって、さらなる行動変化が起こる可能性があり、長期的な保護と研究が重要である。

- SNSでの人気をきっかけに、その生態や行動への関心が高まり、観察者や研究者が増えているという現象も見られる。

- 観察を通じて得られる驚きと学びは、単なる“可愛い”を超えた、自然との豊かな関係性を育むきっかけになる。