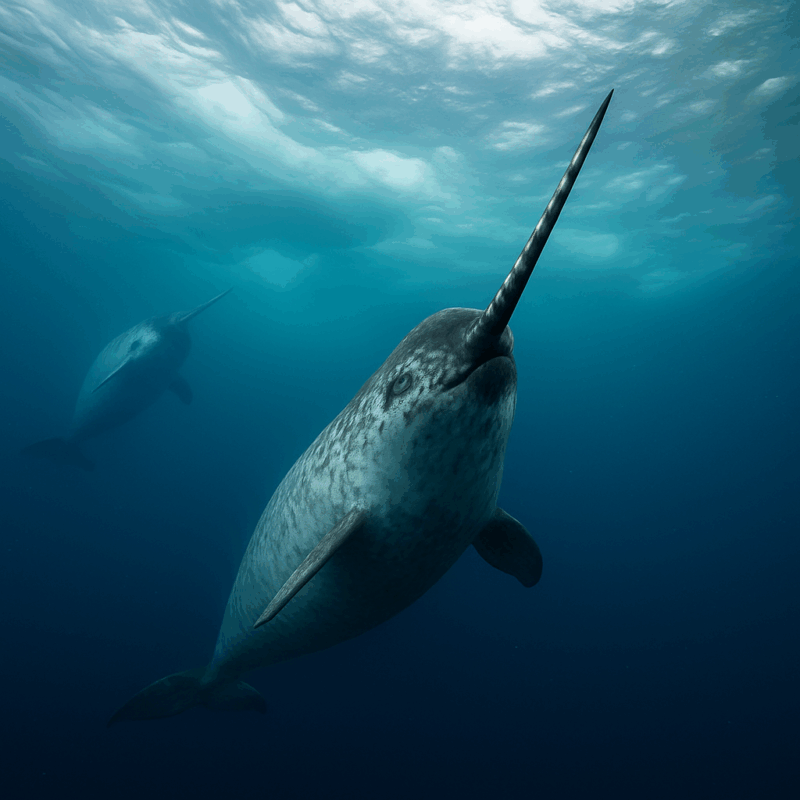

鬼のような角を持つ体長の哺乳類、イッカクを知っていますか?

絵本やファンタジーの世界から出てきたような夜行性の海の動物、それがイッカクです。しかしこのイッカクは、今、絶滅危惑種に挙げられています。

なぜこのような存在が危機に立たされているのでしょうか?その理由は、現代の水族館での展示の可能性、骨格の進化の路線、食べ物や性格の調査、生息地の現状、そして寿命や天敵との関係など、人間の認識を超える要素がいくつもあります。

この記事では、現実のイッカクがどれほど絵本のようにファンタジー的な見た目と裏腺を持つ動物なのかを精密に解説し、絶滅危惑種としての現状を多角的な視点で追います。

- イッカクの珍しい生態に興味がある方

- 絵本やファンタジーが好きな方

- 海の動物が好きな方

- 絶滅危惑種の現状を知りたい方

- いつかイッカクに会ってみたいと思っている方

イッカクはなぜ絶滅危惑種なのか?その生態と存続の構造

イッカクはなぜ絶滅危惑種なのか?

イッカクは現在、国際自然保護ユニオン(IUCN:国際自然保護連合)の絶滅危惑種リストで「注意(Near Threatened)」とされています。これは現状では絶滅の危険は回避されているものの、少しでも現在の現象が続けば絶滅危惑種に加わる可能性が高いことを示しています。

このような状況になった原因は複合的です。首先に挙げられるのが地球温暖化です。イッカクは北極水域の氷水域に依存して生活していますが、地球温暖化の影響でその氷がすみやかに消失しています。これは生息地の減少や捕食効率の低下を導いています。

次に、音響混乱という問題があります。イッカクは音波を用いたソナールビオ・ロケーション(音波で情報をやり取りする技術)を駆使しますが、人間の潜水艦やソナーの高周波音はこれを大きく影響し、社会行動や捕食行動を打撮します。

さらに、世界の一部の地域ではイッカクの角(前齒が進化した骨)が、魔法の力を持つとされる伝承のために、人間の手によって捕捉される事例があります。これも絶滅に向かう要因の一つです。

これらの多重的な要因により、イッカクは現状では絶滅の危険を回避しているものの、遠くない未来においてリスクがごく大きく高まる種であると評価されています。

イッカクの特徴はどこにある?

イッカクの最も特徴的な部位は、オスの前齒がおよそ3メートルもつのようにのびた「角」です。この角は実際には濁齒(とがった前齒)が外側に向かって失衰したもので、それがずっとのびることで「角」に見えるのです。これはホッキーに見られるような反齒的進化ではなく、特殊な進化の結果です。

この角は、依然として単一のオスのみに発達する場合が多く、その用途についてはまだ研究が切続されています。最も有力な説として、性比等と社会的コミュニケーションに用いられるとする意見があります。たとえば、角を使ったたたき合いや、オス同士間の性的競争などです。

この特徴ある角は、人間によって「珍獨な角を持つユニコーン」として評価され、これまで数百年の間、マーケットや伝説の中で人気を集めてきました。ただし、それがゆえに捕捉の対象となり、現在の現状を形成する要因の一つにもなっています。

イッカクの特徴はこの角だけではありません。水中で自由に動くための平型の体形や、進化した音響認知能力、また形態を変えるソニール機能を使った通信系なども含まれ、イッカクは単なる魔法の動物ではなく、高度に進化した生命体であることがわかります。

イッカクの生態はなぜこんなに特殊なのか?

イッカクの生態は、他のクジラ類と比べても非常にユニークです。その最大の要因は、北極圏という極限環境に完全に適応した進化を遂げてきたことにあります。彼らの生活は、氷に覆われた海域での潜水、捕食、繁殖、移動などあらゆる行動が気候や氷の状態に大きく左右されます。

例えば、イッカクは主に水深数百メートルの深海で餌を取りますが、時には1500メートルもの深さまで潜水することが確認されています。これは哺乳類の中でもトップクラスの潜水能力であり、餌を探す範囲が非常に広いことを示しています。しかもその潜水時間は20分以上にもおよび、酸素消費の効率性が極めて高いことがわかります。

また、イッカクは集団生活を営む社会性の強い動物です。夏場には10〜100頭程度の群れをつくり、冬には小さな家族単位で行動することが多いとされています。こうした群れの中で、音波を使ったコミュニケーション(ソナーによる反響定位)を活用することで、お互いの位置や移動を把握し合っていると考えられています。

さらに、イッカクは年ごとの移動パターンを持っており、季節ごとに数百キロにわたる回遊を行います。これは氷の融解・形成のサイクルに合わせて餌の豊富な海域を移動するためで、そのルートは代々受け継がれているともいわれています。

このようなイッカクの生態は、単なる北極環境への適応という枠を超え、非常に高度な社会性、知覚能力、記憶能力を駆使した生活様式であることがうかがえます。私たちが知るよりもはるかに複雑で、知的な存在である可能性があるのです。

イッカクはどこに生息している?

イッカクは北極海の周辺、特にカナダ北部、グリーンランド西岸、ノルウェーのスバールバル諸島などに集中して生息しています。氷縁(ひょうえん)と呼ばれる海氷と外洋が接する帯が、彼らの主な活動拠点です。

この地域は、海氷が季節的に変化するため、イッカクもまた季節によって移動ルートを変えることで知られています。夏になると氷が融けて生息範囲が広がるため、湾や入り江に入り込んで生活しますが、冬になると再び氷の縁に沿って外洋に戻ります。

イッカクは、氷の下にある小さな穴を呼吸用に使っており、その位置を正確に記憶する能力を持っています。これは、過酷な北極環境を生き抜く上で極めて重要な能力です。また、氷の多い地域に適応しているため、他の多くのクジラ類とは異なり、熱帯・温帯の海では見られません。

日本周辺でイッカクが確認された記録はほぼありません。北極に特化した生態のため、地理的・生理的な壁が高く、他の海域へ進出することが難しいためです。そのため、イッカクを間近で見るには、野生観察ツアーか、特殊な研究プロジェクトに参加するほかありません。

このように、イッカクの生息地は非常に限定的で、しかも気候変動の影響を強く受けやすい地域でもあります。北極海が温暖化で変化する中、彼らの生存環境もまた急速に狭まりつつあるのです。

イッカクの天敵はなんだろう?

イッカクにとって自然界での最大の天敵はシャチ(オルカ)とホッキョクグマです。シャチは高い知能を持ち、集団での狩猟を得意とする捕食者で、イッカクの群れを分断して襲う戦術をとることがあります。また、氷上で呼吸のために浮上してきた個体を狙うホッキョクグマも、北極圏に生きるイッカクにとっては常にリスクとなる存在です。

しかし、イッカクの生存を脅かす本当の「天敵」は、近年では人間による環境破壊です。たとえば、地球温暖化によって氷が減少し、シャチの活動範囲が北極圏に広がることで、イッカクが逃げ場を失っている事例が報告されています。また、漁業活動による混獲、海上交通の増加に伴う騒音や衝突など、イッカクを取り巻く人為的リスクも深刻です。

さらに、違法取引も無視できません。イッカクの角は今でも一部地域では「魔力のある一角獣の角」として高値で取引されることがあり、それを狙った密漁も存在します。こうした背景はイッカクの絶滅リスクを一層高めているのです。

このように、自然界の捕食者と同様に、人間の行動そのものが天敵となりつつあります。私たちはそのことを正しく理解し、保護対策を強化していく責任があります。

イッカクの骨格はなぜこんな形?

イッカクの骨格は、彼らの特殊な生活様式に見事に適応しています。中でも特徴的なのが、オスのみに見られる長い「角」です。これは実は歯の一部であり、左側の上顎前歯が皮膚を突き破って伸びたものです。内部には神経が密に通っており、単なる装飾や武器ではなく、感覚器官としても機能している可能性が高いと考えられています。

この歯はらせん状にねじれており、1年におよそ20センチ程度成長します。中には右側の前歯も伸びる「二本角」の個体も存在しますが、これは非常に稀です。なぜこのような歯の進化を遂げたのかについては完全には解明されていませんが、社会的なシグナルやメスへのアピール、敵への威嚇など、複数の機能を併せ持つとされています。

また、イッカクの体全体の骨格構造も注目すべき点です。彼らの肋骨や脊椎は非常に柔軟で、水圧に耐える構造になっています。深海での生活や急激な潜水・浮上に耐えるため、骨が比較的軽く、湾曲しやすいという特性を持っています。

顎の骨もまた特異で、他のクジラ類に比べて歯が非常に少なく、ほとんどの個体は咀嚼せず、餌を吸引して飲み込むという方法で捕食します。これにより、捕らえた餌をすぐに飲み込める構造が進化したと考えられています。

このような骨格の特性は、北極という極限環境において効率よく生き延びるための最適化の結果であり、イッカクが高度に進化した生物であることを物語っています。

絵本のようなイッカクは日本で見られる?絶滅危惑種の現状をたどる

イッカクを日本の水族館で見ることはできる?

イッカクは極めて特殊な環境に適応した生物であり、日本国内の水族館ではこれまで一度も飼育・展示された例はありません。これは技術の未発達によるものではなく、イッカク自体の生態や生息環境が極端に限られており、水族館での維持が現実的に不可能だからです。

まず、イッカクは極寒の北極海域に生息し、氷縁環境や深海潜水を前提とした生活様式を持っています。このような極地環境を人工的に再現するのは非常に困難で、仮にそれが可能だとしても、ストレスや餌の確保の問題により長期間の飼育は難しいとされています。

また、イッカクは社会性の高い動物であり、群れで行動することが前提となるため、単独飼育にも不向きです。野生下でも群れの中で音波によるコミュニケーションを頻繁に行っており、それを断たれることは行動異常や健康悪化につながる可能性が高いです。

さらに、イッカクの輸送自体が非常に難易度の高い作業となります。大型でありながら繊細な生態を持つため、遠距離輸送による死亡リスクが非常に高いことが過去の類似事例からも分かっています。

このような背景から、現在の科学技術や動物福祉の観点では、イッカクを水族館で飼育・展示することは現実的ではありません。もし日本でイッカクを「見る」機会があるとすれば、それは映像や特別展、または現地での野生観察ツアーに限られるでしょう。

イッカクは何を食べて生きている?

イッカクの主な食べ物は、タラやヒラメ、オヒョウなどの魚類、そしてイカやカニなどの頭足類や甲殻類です。特に冬季は、深海に生息するイカ類が食物の中心になるとされており、捕食行動は1,000メートル以上の深海で行われることが多く確認されています。

イッカクは歯を使って餌を噛み砕くことはなく、口を大きく開けて餌を吸い込むようにして摂取します。これは彼らの歯の構造に起因しており、オスの場合は1本の長い角がある以外には機能的な歯が存在しないためです。飲み込めるサイズの餌を選び、効率よくエネルギーを摂取できるように進化しています。

季節によって餌の種類は変化します。夏は沿岸部に移動するため、比較的浅い場所で魚類を捕食しますが、冬になると深海に潜ってイカやエビなどを主な餌とします。これにより、限られた生息地でも多様な食物を得ることができるのです。

近年の研究では、イッカクの胃の中からプラスチック片や人工物が見つかることもあり、環境汚染が食性にも影響を与え始めていることが懸念されています。また、海水温の上昇によってイカ類や魚類の分布が変わることも、イッカクの食生活に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

イッカクと魚の違いって何?

イッカクは一見すると魚のように見えることがありますが、実際には魚類とは根本的に異なる特徴を持つ哺乳類です。この違いを理解することは、イッカクの正体とその進化的な特殊性を知るうえで欠かせません。

まず最も大きな違いは、イッカクは哺乳類であるという点です。つまり、肺呼吸を行い、親が子に母乳を与えるという特徴を持ちます。一方、魚類はエラ呼吸を行い、卵を産み放しにする種類が多く、子育て行動はあまり見られません。これだけでも両者の生物的な分類は大きく異なります。

次に体の構造にも顕著な差があります。イッカクは水中生活に適応した流線型の体を持ち、尾びれは水平に動かして泳ぎますが、魚は垂直に尾びれを動かして泳ぎます。また、イッカクには肺と心臓があり、一定の間隔で海面に浮上して呼吸をする必要があります。魚はエラで酸素を取り入れるため、水中から出る必要はありません。

さらに、体温の維持方法も違います。イッカクは恒温動物(こうおんどうぶつ)であり、自分で体温を一定に保つ能力があります。寒冷な北極海でも体温を維持できるのはこのためです。一方、魚類は変温動物(へんおんどうぶつ)であり、外部の温度によって体温が変化します。

また、知能や社会性も大きな違いのひとつです。イッカクは複雑な音を使ったコミュニケーションを行い、群れで協調して行動します。魚にも群れを作る種類はありますが、知能や個体識別、社会的役割分担といった点ではイッカクが圧倒的に高いレベルにあります。

イッカクの性格は人間に似てる?

イッカクの性格は、単に動物的な反応では説明しきれないほど個体差があり、時に人間と通じるような社会性や好奇心を見せることがあります。彼らの行動は偶然ではなく、学習や感情に基づく選択を含んでいる可能性が高いのです。

まず、イッカクは非常に社交的な動物です。通常は10~30頭程度の群れで行動し、特にオス同士は互いの角を擦り合わせるような行動(トゥスキング)を見せることがあります。これは単なる戦いや儀式ではなく、親和的なコミュニケーションの一種であると考えられています。

また、イッカクには個体ごとに「性格の傾向」があることが指摘されています。たとえば一部の個体は群れから離れた探索行動を好み、他の個体より大胆に環境を調査します。一方で慎重で保守的な動きをする個体もおり、これはまるで人間の性格の違いを見るようです。

さらに、人間が乗った船に近づいてくる例や、調査機器に興味を持って接触してくる例も報告されており、高い知能と好奇心がうかがえます。これはイルカやシャチといった他のハクジラ類と共通する性質で、知的な動物特有の反応だとされています。

こうした行動の背後には、脳の構造や神経の発達も関係していると考えられます。イッカクは他のハクジラ類と同様に大脳皮質(だいのうひしつ)が発達しており、複雑な情報処理や社会的判断を行う能力があるとされています。

つまり、イッカクの性格は単なる本能的な反応にとどまらず、環境に対する学習や他個体との関係性に基づいて変化する柔軟性を持っています。こうした点で、人間に似た社会性や思考様式を感じさせるのです。

イッカクの生息数はどれほど減っている?

イッカクの生息数は、現在も全体像がつかみきれていないものの、気候変動や人間の活動の影響により、今後の減少が懸念されています。正確な個体数の把握が難しいからこそ、絶滅危惧種としてのリスク評価が重要になっているのです。

2025年時点の推定では、イッカクの総個体数は約12万頭程度とされています。これは主にカナダ北部、グリーンランド沿岸、ノルウェーのスバールバル諸島周辺に分布しており、北極圏の海氷地域に特化した個体群です。しかし、その数字は氷の移動や潜水行動の複雑さにより推定誤差を含んでおり、実際にはこれより少ない可能性もあります。

最大の問題は、地球温暖化による北極海の変化です。海氷の融解が進むことで、イッカクが必要とする氷縁環境が消失しつつあります。その結果、呼吸穴の確保が難しくなったり、餌となる深海魚やイカの分布が変化したりすることで、個体の生存率が低下しているのです。

さらに、イヌイットの伝統的狩猟圧も一部地域では問題となっており、管理されていない捕獲が継続されることで地域的な減少が確認されています。また、海上交通の増加や石油開発による音響障害も、彼らの行動パターンや回遊ルートに悪影響を与えています。

IUCN(国際自然保護連合)は、現在イッカクを「近危急種(Near Threatened)」に分類していますが、これは「今後、現状のままでは脅威が深刻化しうる」との警告でもあります。将来的にさらにランクが上がる可能性があることを、多くの研究者が指摘しています。

イッカクの寿命はどれほど?

イッカクの寿命は、野生環境においても非常に長く、おおむね40〜60年とされています。条件が良ければ70歳以上生きる個体も確認されており、これは哺乳類としても長寿の部類に入ります。彼らの長い寿命は、北極圏という特殊な環境と密接に関係しています。

まず、イッカクは成長がゆるやかで、成熟に達するまでに10年近くかかるといわれています。これは人間にたとえるなら思春期が長いということであり、繁殖に至るまでの過程が慎重に進むことを意味します。このため、1頭のメスが一生のうちに残せる子どもの数は限られており、それだけ寿命の長さが種の存続にとって重要なのです。

また、イッカクは比較的安定した社会性を持っており、年齢によって役割が変わると考えられています。高齢のオスは群れのリーダー的存在になることが多く、経験と記憶をもとに氷の動きや餌場の場所を把握して群れを導いているとされます。

ただし、近年は温暖化による生息環境の変化が、寿命にも影響を与える懸念があります。氷の減少によって餌がとりにくくなったり、移動ルートが遮られたりすることで、体力のない高齢個体から命を落とすケースが増えていると指摘されています。

また、人間活動の影響によるストレスも無視できません。海洋騒音やプラスチック汚染、気候変動による食物連鎖の乱れなどが慢性的に蓄積されることで、寿命が短くなる可能性も示唆されています。

イッカクが絶滅危惧種とされる理由を深く理解するための総括

- イッカクは北極圏のみに生息する、非常に限られた分布をもつハクジラ類の一種である

- 主な生息地はカナダ北部、グリーンランド、ノルウェー周辺の氷縁海域で、厳しい環境に特化して進化してきた

- 魚類やイカを主な食べ物とし、1000メートル以上の深海まで潜る高い潜水能力を持つ

- シャチやホッキョクグマといった自然界の天敵に加え、人間の狩猟や環境汚染も生存に影響を与えている

- 日本の水族館では飼育例がなく、イッカクを見るには現地での野生観察や映像資料に頼るしかない

- 魚類と見た目は似ていても、哺乳類としての呼吸法や知能、社会性など多くの点で異なっている

- 性格や行動には個体差があり、高い社会性と好奇心を持ち、時に人間的な側面さえ感じられる

- 全体の生息数は約12万頭とされるが、気候変動により今後急速な減少が懸念されている

- 寿命は40〜60年と長く、個体ごとの知見や経験が群れにとって重要な役割を果たす

- 気候変動、海洋開発、音響障害などの影響から守るために、国際的な連携と科学的モニタリングが不可欠である