公園や電線の上で見かけるスズメを、自宅で飼うことはできるのでしょうか?

小さな体に秘められたスズメの特徴や、雛の育て方、食べ物の選び方まで、気になる点は尽きません。

最近では日本だけでなく世界でもスズメの数が減ってきているという話題もあり、彼らの天敵や群れの生態、さらには絶滅危惧種という深刻な状況まで話が広がっています。

本記事では、スズメを飼うという視点から、なつくのか、スズメ目という分類、そして生態の不思議まで掘り下げ、他にはない視点で「スズメと暮らす」というテーマに挑みます。

- スズメに興味があって、もっと深く知りたい方

- 雛を拾ったけどどうすればいいのか迷っている方

- 身近な動物を通して自然との関わりを考えたい方

- スズメの減少や絶滅危惧に関心がある方

スズメを飼うという選択は可能?法律と生態から見る現実と課題

スズメを飼うことは法律上問題ないの?許可の要不要とは?

結論から言えば、スズメを飼うには特別な許可が必要であり、一般家庭で飼うことは原則として禁止されています。日本の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」では、スズメを含む野生鳥獣の捕獲・飼養は原則禁止とされています。

スズメは「保護鳥類」に該当し、学術研究や保護目的以外での飼育は認められていません。環境省や自治体に申請し、認可を得た場合に限り、一時的な保護や治療目的での飼養が可能となります。

さらに、仮に許可が得られた場合でも、専門的な飼養環境の整備と記録の義務が求められます。軽い気持ちで飼い始めることは違法行為にあたるリスクが高く、ペットとして迎えるのは現実的ではないというのが実状です。

スズメの生態は飼育に向いている?野生と飼育下での違いは?

スズメは本来、野外で自由に飛び回り、仲間と群れを成して生活する生き物です。彼らは1日に数十キロ飛ぶこともあり、広い空間と自然な刺激を必要としています。飼育下ではそのような行動の自由を制限せざるを得ず、ストレスや異常行動の原因となることがあります。

また、スズメは非常に警戒心が強く、急な音や光、匂いなどの刺激にも敏感です。飼育下ではこうした要素がストレス要因となりやすく、長期的な健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、自然界での食性や社会的な交流も再現しにくいため、飼育には高度な専門知識と観察力が求められます。野生のままにしておくことが、スズメにとって最も健康的で幸福な生き方であると多くの鳥類専門家が指摘しています。

群れで生きるスズメを単独で飼うとどうなる?

スズメは高度な社会性を持つ動物であり、常に群れで行動することで生存率を高めています。群れの中で情報共有(例:餌場の場所、外敵の出現)を行い、音声コミュニケーションを駆使しています。単独飼育に置かれたスズメは、こうした社会的刺激が欠如することで強い孤独感とストレスを感じます。

過去の観察研究では、単独飼育のスズメが羽をむしる、鳴かなくなる、餌を食べなくなるといった異常行動を示した例も報告されています。加えて、繁殖行動や縄張り行動など、群れの中でしか自然に現れない行動が抑制されてしまいます。

これは単に「かわいそう」では済まされない、動物福祉の観点からも重大な問題です。スズメを飼育する際には、その社会性を理解した上で慎重な判断が求められます。

スズメがなつくまでにかかる時間やコツはあるの?

スズメは野生下では非常に警戒心が強く、人に対してなつくという行動はほとんど見られません。特に成鳥では人間への適応は難しく、ストレスによる衰弱や拒食に至るケースもあります。一方で、雛のうちから人の手で育てた場合には、一時的に人に慣れることはありますが、それが「なつく」ことと同義ではありません。

むしろ、適切な野生復帰の機会を奪うことになりかねず、野鳥としての本来の生活能力を損なう可能性があります。なつかせる目的で人間との接触を増やすことは、スズメにとって過剰な刺激になることもあります。

鳥類保護団体や専門家は、なつかせるのではなく、自然のままにしておくべきだと一貫して主張しています。野生動物との距離感を大切にし、むやみに「かわいがる」よりも「見守る」姿勢が求められます。

スズメが減ったと言われる背景と飼育への影響は?

スズメの数が減少しているという現象は、日本国内外の研究でも報告されています。日本野鳥の会や環境省の調査では、都市部や農村部におけるスズメの目撃数が年々減っている傾向が示されています。

その主な要因には、建物の密閉化によって巣作りに適した場所が減ったこと、除草剤や殺虫剤などの農薬の使用、そして田畑や雑木林の減少による餌場の消失が挙げられます。

さらに、現代の都市環境は騒音や光害(こうがい:人工的な光による環境の乱れ)が多く、スズメにとっては生息しづらい状況が続いています。

こうした背景から、スズメを個人的に飼うことは、個体数の減少をさらに悪化させる要因になりかねません。個体数が不安定になっている状況では、保護や繁殖の環境づくりが求められ、無計画な捕獲や飼育は慎むべきです。スズメが再び身近な存在として生きられる環境を守るためにも、私たちは自然との共生を意識した行動をとる必要があります。

スズメが絶滅危惧種になる可能性はあるの?飼育がもたらす倫理的課題は?

現在、スズメ(Passer montanus)は国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは「低懸念(LC)」に分類されています。しかし、これは世界全体での評価であり、日本国内の一部地域では生息数の減少が顕著となっており、地域的な絶滅が懸念されています。たとえば都市部や農地周辺では、近年観察個体数が大きく落ち込んでおり、環境省が実施するモニタリング調査でも警戒すべき兆候が現れています。

このような状況下で、スズメを個人が飼育するという行為は、倫理的にも問題視されています。野生動物の自由を奪うことは、人間のエゴに基づいた行動であるという批判も少なくありません。

さらに、スズメの飼育が広がれば、密猟や不適切な取扱いが横行する恐れもあるため、慎重な議論と規制が必要です。私たちは、スズメという身近な存在を単なる「飼える動物」として見るのではなく、自然の一部として尊重する姿勢を持つべきです。

スズメを飼う前に知りたい!特徴や雛の育て方、食べ物と飼育の基本

スズメの食べ物は何が正解?市販品では足りない理由とは?

スズメは雑食性の小鳥であり、野生では種子、昆虫、小型の果実、草の実などを食べています。特に春から夏にかけては、雛のために動物性たんぱく質である昆虫を積極的に捕食するなど、季節によって食性を変える柔軟性があります。飼育下で用いられる小鳥用の配合餌(シード)やペレットだけでは、栄養バランスが不足する場合があります。

とくにビタミンAやカルシウム、必須アミノ酸の不足は羽毛の発育不良や免疫力の低下を引き起こす原因となります。さらに、自然の中で摂取する微生物や植物成分が、スズメの消化と腸内環境に与える影響も無視できません。野生下で得られる多様な餌を人工環境で完全に再現するのは困難です。

そのため、スズメにとって最適な食環境を提供することは、一般的な飼育者には非常に高いハードルとなります。

スズメ目に分類される鳥としての特徴とは何?

スズメは鳥類の中でも「スズメ目(Passeriformes)」という最も多様な分類群に属する鳥です。世界中で約6,500種以上がこのスズメ目に分類されており、その中にはウグイス、ヒバリ、メジロなど日本でもおなじみの鳥たちが含まれます。

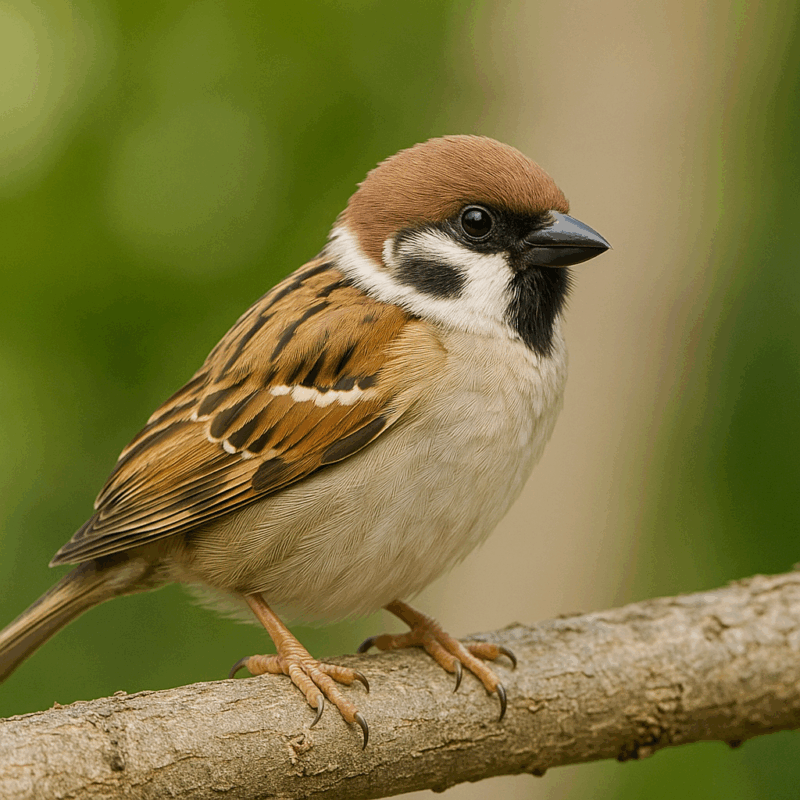

スズメ目の鳥は一般的に小型から中型で、鳴き声を使った高度なコミュニケーション能力を持つことが特徴です。スズメ科のスズメ(Passer montanus)は、体長約14〜15cm、ずんぐりとした体形、短くて太いくちばし、茶色の頭部と黒い頬斑(ほおはん)が識別ポイントとなります。繁殖期には縄張り意識が強くなり、オスはさえずりでメスを引き寄せたり、他のオスを威嚇したりします。

また、群れで行動する習性があり、集団での寝床や餌場の利用もよく見られます。こうした社会性の高さと多彩な行動が観察できる点も、スズメ目の鳥ならではの魅力です。分類学や行動学の入門としても注目される存在です。

スズメの天敵にはどんな動物がいる?野生下での防衛手段は?

スズメが生き抜くためには、多くの天敵から身を守る必要があります。主な捕食者には、カラスや猛禽類(もうきんるい:タカやフクロウなど)、ヘビ、ネコ、人間の飼い犬・飼い猫などが含まれます。特に都市部ではネコによる捕食被害が多く報告されています。スズメはこうした外敵に対し、群れの中での見張り行動や警戒音を使ったコミュニケーションによって防御しています。

たとえば、「チュンチュン」と聞こえる鳴き声には、単なるおしゃべりの意味だけでなく、危険の合図や連携のサインとしての役割があります。巣を守るために親鳥が擬傷行動(ぎしょうこうどう:けがをしたふりをして敵を巣から遠ざける)をとる例も知られています。

また、巣の場所を人目につきにくい軒下や建物のすき間に作るなど、知恵を働かせて外敵から身を守っているのです。これらの行動は、野生での生存に不可欠であり、飼育環境では十分に発揮されません。

日本だけに見られるスズメの文化的役割とは?

スズメは日本人の生活や文化に深く根ざした存在です。たとえば有名な昔話「舌切りスズメ」では、正直で優しい人を助ける存在として描かれ、スズメの賢さや情の深さが物語られています。

また、俳句や和歌などでも季節の風物詩として詠まれ、「春告鳥(はるつげどり)」や「群雀(むれすずめ)」などの季語としても親しまれてきました。農村ではかつて、稲の害鳥として扱われながらも、同時に虫を食べてくれる益鳥としても評価されていました。

さらに、神社や寺院の境内でもよく見かけることから、「神の使い」や「福を招く鳥」として縁起を担ぐ存在とされることもあります。

こうした文化的背景は、単に生物学的な分類以上に、スズメが日本人にとって特別な意味を持つことを物語っています。現代でも、都市や農村の風景の一部として存在し続けており、私たちの自然観や美意識を形成する一端を担っています。

スズメの雛を見つけたらどうすればいい?保護の正しい手順とは?

道端や庭で羽が未熟なスズメの雛を見つけたとき、多くの人が「助けなきゃ」と思って拾ってしまうことがあります。しかし、多くの場合、それは「巣立ち直後の雛(巣立ちびな)」であり、親鳥が近くで見守っている最中です。雛が地上にいるからといって必ずしも迷子ではなく、自然な成長の一過程である可能性が高いのです。

人間が無理に連れ帰ると、親鳥との再会ができず、結果的に生存率を下げてしまうことがあります。もし怪我をしていたり、長時間親鳥の姿が確認できなかったりする場合には、自治体の野生鳥獣担当部署や、地域の野鳥保護団体に連絡することが最善です。環境省や各都道府県の自然保護課では、保護の可否や対応方法についての相談を受け付けています。

自己判断による保護は違法行為にあたる可能性もあるため、まずは専門機関に確認を取ることが大切です。正しい知識と判断が、雛の命を守る第一歩となります。

スズメの特徴にはどんなものがある?体のつくりや行動から読み解けることとは?

スズメは小さく丸い体と短い尾、太くて短いくちばしを持つ、典型的な小型のスズメ目の鳥です。特に目立つのは、頭部の茶色と頬の黒斑(こくはん)で、オスとメスでの外見差が少なく、識別はやや難しいです。飛翔能力が非常に高く、方向転換や加速・減速を自在に行うことができ、狭い場所でも巧みに飛び回る姿はよく観察されています。

また、スズメは非常に活動的で、日中はほとんど休むことなく餌を探し回り、早朝や夕方には「ねぐら入り」と呼ばれる集団行動を見せます。こうした行動には、捕食者を避ける、安全な睡眠場所を確保する、社会的なつながりを強めるなどの意味があります。

さらに、スズメは鳴き声のレパートリーが豊富で、個体間のコミュニケーションに多くの情報が含まれています。これらの身体的特徴と行動特性を理解することで、スズメが単なる「街の鳥」ではなく、進化の中で洗練された生態を持つ動物であることがわかります。

スズメを家で飼うことの総括:知識と倫理が求められる選択肢とは?

- スズメは「鳥獣保護管理法」により保護されており、許可なく飼うことは法律違反にあたる。

- 自由な飛翔や群れでの生活が必要な生態のため、家庭内での飼育は本来の行動を大きく制限してしまう。

- 飼育下でのストレスは深刻であり、異常行動や健康悪化のリスクも高い。

- 雛を拾った場合も、原則は野鳥救護施設や自治体に相談するのが正しい対応である。

- 日本ではスズメの個体数が減少傾向にあり、都市部では地域絶滅の可能性も懸念されている。

- 飼育が広がると密猟や無責任な飼育が助長されるため、倫理的な配慮が不可欠である。

- スズメは雑食性で食性が複雑であり、人工環境で完全に再現するのは困難。

- 文化的には日本の風景や信仰にも深く結びついており、単なるペットとは違う存在価値を持つ。

- 天敵への対処やコミュニケーション能力など、野生ならではの行動が多数見られる。

- スズメ目としての生態・行動特性は、観察するだけでも学びや気づきを与えてくれる。

- スズメを守るには「飼う」よりも「共に生きる」姿勢が重要。

- 法律、倫理、科学的視点のいずれから見ても、スズメを安易に飼うことは慎重に考えるべき課題である。

- 正しい知識と意識があれば、スズメを通して自然との関係性をより深く理解できる。

- 結論として、スズメを家で飼うことは基本的に推奨されず、保護と共生の視点が求められる。