春になると耳にする美しい鳴き声の主、ウグイス。

その寿命は一体どのくらいなのでしょうか?メジロと間違われることも多いウグイスですが、その生態や食べ物、生息地にはどんな特徴があるのでしょうか。

雛の育ち方や天敵、さらには近年数が減っているといわれる理由や絶滅危惧種としての可能性まで、知られざるウグイスのすべてを詳しく解説します。

この記事では、ウグイスの寿命という切り口から、ウグイスという鳥の魅力に深く迫っていきます。

- ウグイスの寿命や生態に興味がある方

- 鳥の鳴き声や観察が好きな方

- ウグイスとメジロの違いに迷ったことがある方

- 春になるとウグイスの声が気になる方

- 生き物や野鳥に関する情報を深掘りしたい方

ウグイスの寿命はどれくらい?生態や鳴き声から読み解くウグイスの真実

ウグイスの寿命はどれくらい?

結論から言えば、野生のウグイスの寿命は平均で1〜2年とされています。これは他の小型の野鳥と同様に、天敵や病気、気候の影響を受けやすいためです。しかし、個体によっては3年以上生きることもあり、飼育下での寿命は記録が少ないながら5年程度まで伸びる可能性があるとされています(ただし、日本では野生鳥の飼育は禁止されているため、あくまで国外のデータに基づきます)。

このように短命でありながら、ウグイスは繁殖期に活発にさえずり、子孫を残すことに集中します。繁殖期は主に2月〜7月で、オスは鳴き声で縄張りを主張し、メスを惹きつけます。この活動は寿命の短さを補うための進化的適応であり、種の存続に重要です。

2023年の日本野鳥の会の調査によれば、都市部では騒音や生息地の断片化、外敵(特にネコやカラス)の影響で、ウグイスの生存率が低下している傾向があることが報告されています。

メジロとウグイス、見分けるポイントはどこ?

ウグイスとメジロは、しばしば混同されることで知られています。とくに「梅にウグイス」という慣用句の影響から、梅の花にとまっている黄緑色の鳥がウグイスだと思われがちですが、実際にはそれはメジロであることがほとんどです。

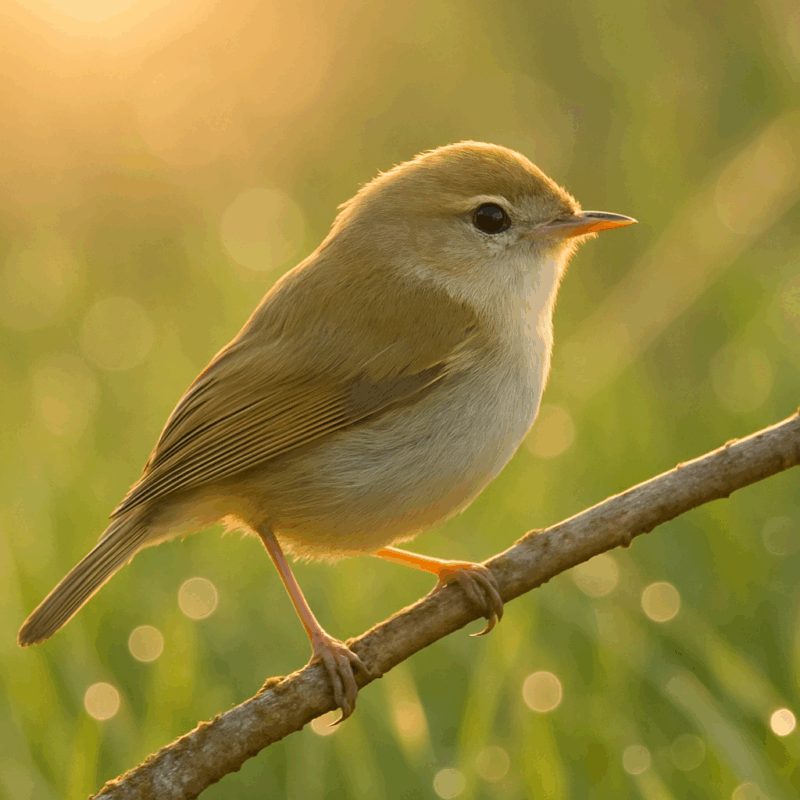

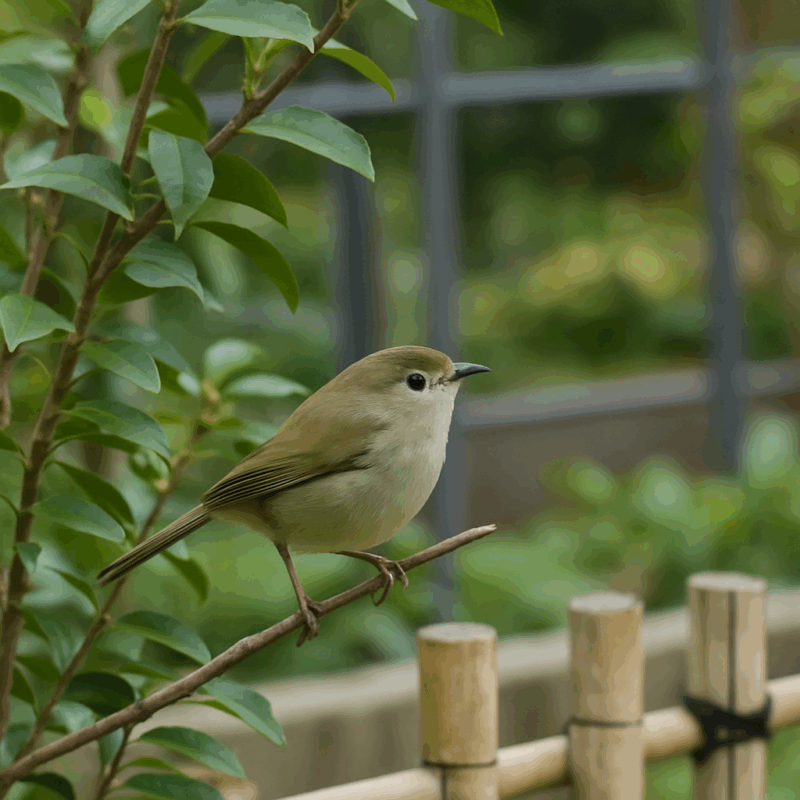

分類学的にも、両者はまったく異なる鳥で、ウグイスはウグイス科、メジロはメジロ科に属します。見た目にも違いがあり、ウグイスは全体的に茶褐色〜オリーブ色で地味な体色をしていますが、メジロは黄緑色の体に白いアイリング(目の周囲の白い輪)が目立ちます。

鳴き声にもはっきりした差があります。ウグイスのさえずり「ホーホケキョ」は春の到来を告げる象徴として有名で、オスだけが繁殖期にこの鳴き方をします。一方、メジロの鳴き声は「チーチー」「ピピピ」といった連続音で、通年聞かれます。

メジロは花の蜜を好み、梅や桜の花に飛来する姿が写真や映像に多く取り上げられていますが、ウグイスは藪の中に生息しているため、目にする機会は限られます。これが両者の混同を助長している背景でもあります。

ウグイスの大きさはどれくらい?意外と知らない体の特徴とは

ウグイスの体長はおよそ13.5〜16cmで、体重は14〜22g程度。スズメよりやや軽く、全体的にスリムな体型をしています。くちばしは細くまっすぐで、昆虫を捕えるのに適した構造です。

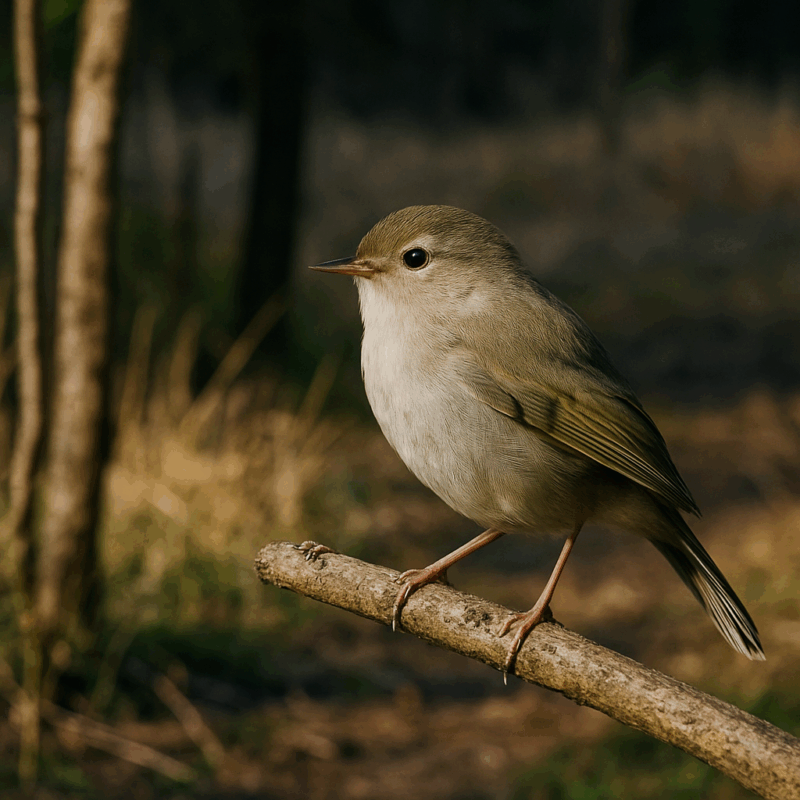

体色は全体的に茶色やオリーブグリーンで地味ですが、これは藪に生息する生活に適応した保護色であり、天敵から身を守るために有効な進化とされています。羽毛は季節や年齢によってわずかに変化し、繁殖期にはやや明るくなる傾向があります。

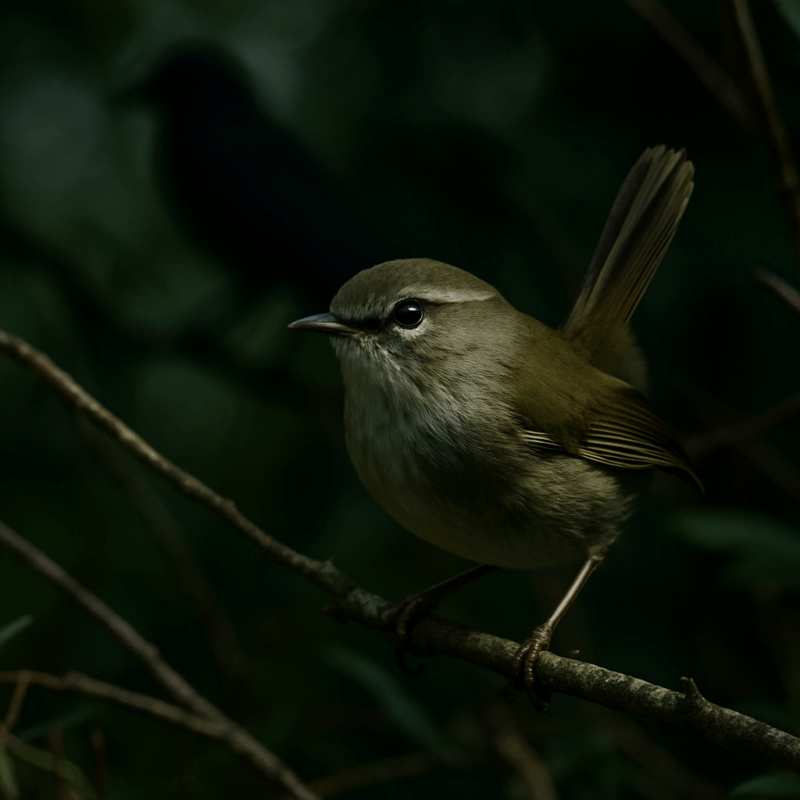

尾羽は比較的長く、特に止まっている時には尾を立てる姿勢が特徴的です。脚は細く鋭く、枝をしっかりとつかむのに適しており、林床での移動に強い構造となっています。

ウグイスはどこに住んでいるの?生息地の範囲と環境条件

ウグイスは日本全国に広く分布している留鳥または漂鳥(季節によって移動する鳥)で、特に本州、四国、九州の里山や低山の藪、竹林などを好みます。繁殖期の春から夏にかけては山間部の茂みで営巣しますが、秋から冬にはより暖かい低地や都市郊外へ移動する個体も少なくありません。

藪や下草の豊富な場所が重要で、こうした環境がないと巣作りや餌探しが難しくなります。人の手があまり入っていない雑木林や手入れされた里山が理想的な生息環境とされており、公園や緑地でも十分な植生があれば見かけることがあります。

北海道でも夏季に観察されますが、冬は寒さを避けて南に移動します。南西諸島では一部留鳥として定着しています。このように、ウグイスの生息地は日本列島の気候帯と密接に関連しており、地域ごとに生息スタイルが異なります。

2022年の国立環境研究所の報告では、都市部での生息が年々減少傾向にあり、その主な要因は藪の伐採や除草による環境の単純化とされています。ウグイスが暮らしやすい空間を確保するためには、草むらや低木を残すような環境設計が求められます。

このように、ウグイスの分布は非常に広い一方で、彼らが求める「藪のある静かな場所」は減少しており、生息地の保全が今後の課題となっています。

ウグイスの食べ物は?季節によって変わるの?

ウグイスは主に昆虫を中心とした動物食の傾向が強い雑食性の鳥です。春から夏にかけての繁殖期には、アブラムシやイモムシ、ガの幼虫、ハエ類、クモなど高タンパクな小型無脊椎動物を中心に食べ、これが雛の成長にも大きく寄与します。

秋以降になると、昆虫の活動が減るため、ウグイスは果実やベリー、種子など植物性の餌も摂取するようになります。ヤブランの実や小型のベリーなどが観察例として知られています。こうした食性の切り替えは、自然環境の変化に柔軟に対応する力を物語っています。

また、ウグイスは地面に降りて餌を探すことは少なく、主に藪の中や低木の枝にとまって餌を捕らえます。これは、外敵から身を守るためにも重要な行動パターンであり、生態的な特徴のひとつです。

2023年の日本鳥類学会の報告では、都市部でのウグイスの食性に変化が見られ、人工的な環境に適応して餌を選ぶ傾向が強くなってきているとの指摘もあります。これは人間の活動が彼らの生態にも間接的に影響を与えている証左といえるでしょう。

このように、ウグイスは季節ごとに食べるものを変える柔軟性を持ちながらも、自然豊かな環境に強く依存しています。餌資源の確保は、個体の健康や繁殖成功率にも直結する重要な要素です。

ウグイスの鳴き声にはどんな意味があるの?

春先に聞こえてくる「ホーホケキョ」というウグイスのさえずりは、日本人にとって季節の風物詩とも言える存在です。しかし、この鳴き声にはどのような意味があるのでしょうか?

結論から言えば、ウグイスの鳴き声は主にオスが繁殖期に自分の縄張りを示し、メスに対してアピールするためのものです。これは「さえずり」と呼ばれる特別な発声で、他のオスへの威嚇やメスへの求愛を目的としています。鳴くのは基本的にオスのみで、メスは鳴きません。

この「ホーホケキョ」は生まれたときからすぐにできるものではなく、若鳥の時期には「ホケキョ」や「ケキョ」といった不完全な鳴き声しか出せません。成長と共に周囲の成鳥の鳴き声を模倣し、練習を重ねながら「ホーホケキョ」へと完成させていく過程は「音声学習」として知られています。

また、繁殖期以外の時期には「チャッチャッ」や「ジャッジャッ」といった地鳴き(ち鳴き)を使います。これには敵の接近を知らせる警戒音や、群れとの連絡などの意味があります。鳴き声の種類とタイミングを聞き分けることで、ウグイスの状態や周囲の状況をある程度読み取ることができます。

さらに、鳴き方の違いは地域ごとに微妙な変化があり、いわば「方言」とも呼ばれる現象が見られます。節の長さ、声の高さ、抑揚の付け方に個体差があり、これは同じ種の中でも多様性の一端を示す貴重な行動パターンです。

ウグイスの寿命と環境変化の関係とは?種類や減少の理由にも注目

ウグイスには種類があるの?地域差による違いとは

ウグイスは「Horornis diphone(ホロルニス・ディフォネ)」という学名を持ち、日本国内では主に3つの亜種が確認されています。代表的なものが本州・四国・九州を中心に分布する「ニホンウグイス(H. d. cantans)」です。他には北海道に分布する「エゾウグイス(H. d. viridis)」、南西諸島に分布する亜種「リュウキュウウグイス(H. d. riukiuensis)」が知られています。

これらの亜種は体の大きさや羽の色、鳴き声に違いがあることが報告されており、地理的な隔離と環境への適応により進化の分化が起きたと考えられています。例えば、エゾウグイスは本州の個体に比べて体がやや大きく、寒冷な気候に適応した構造を持ちます。

また、鳴き声のパターンにも地域差があり、「ホーホケキョ」の節回しや抑揚が地域ごとに微妙に異なります。これは「方言」とも呼ばれ、鳥類の鳴き声研究において注目される現象です。

このように、ウグイスは一見どこでも同じように見えますが、地域によって異なる特徴を持っており、それぞれの地域環境に順応した結果といえます。

なぜウグイスは減っているといわれているの?

2020年代に入ってから、特に都市部や農村部で「最近ウグイスの声が聞こえなくなった」と感じる人が増えています。これは実際に一部地域での個体数減少が進んでいることが原因とされています。

主な要因としては、生息環境の破壊が挙げられます。住宅地開発や農地の大規模化により、藪や下草のある環境が減少したことが大きく影響しています。藪はウグイスにとって巣を作り、隠れ、餌を探すための不可欠な環境です。

また、農薬の使用による昆虫類の減少も、食糧供給に大きな影響を与えています。特に雛の育成には高タンパクの昆虫が必要で、これが不足すると繁殖成功率が著しく下がります。

さらに、地球温暖化に伴う気候変動も無視できません。春の訪れが早まり、植物の開花や昆虫の発生時期とウグイスの繁殖行動が合わなくなる「ミスマッチ現象」が観察され始めています。

これらの複合的な要因により、ウグイスの生存環境は徐々に脅かされつつあります。全国的に見ればまだ個体数は安定している地域も多いものの、将来的な減少リスクを防ぐためには、早期の対策と保全意識の向上が求められます。

ウグイスは絶滅危惧種になる可能性があるの?

2025年現在、ウグイスは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて「Least Concern(軽度懸念)」とされており、日本の環境省レッドリストにも絶滅危惧種としては記載されていません。つまり、今のところウグイスは絶滅の危機には瀕していないと見なされています。

しかし、これはあくまで現時点での評価です。生息地の減少や気候変動、都市化の影響は今後も続くと予想され、局所的に個体数が激減している地域も出てきています。こうした地域では市町村単位でのレッドデータブックに掲載されることもあり、保護活動が始まっているケースもあります。

また、ウグイスのように身近に感じる種ほど、人間の影響を受けやすく、変化に気づきにくいという側面があります。特に都市部では生息に必要な藪や下草が年々減少しており、住宅の庭や公園の整備方針が影響を与えることも少なくありません。

天敵はどんな生き物?ウグイスの命を脅かす存在とは

ウグイスの寿命が短い理由の一つに、天敵の存在があります。ウグイスは藪の中で暮らすため比較的隠れるのが得意な鳥ですが、それでも天敵から完全に逃れることはできません。代表的な捕食者としては、オオタカやハイタカなどの猛禽類があげられます。これらは鋭い視力で低木に潜む小鳥を見つけ、急降下して捕らえます。

地上ではイタチ、テン、野良猫などの哺乳類が巣や雛を襲うことがあります。特に繁殖期は巣に卵や雛があるため、これらの天敵による被害が顕著になります。2024年の日本鳥類保護連盟の調査では、都市部での猫による被害が増加傾向にあると報告されています。

また、カラスもウグイスの天敵として知られており、彼らは非常に賢いため、巣の位置を記憶して狙うことがあります。さらに外来種であるアライグマやハクビシンなども近年問題となっており、人為的に持ち込まれた動物がウグイスの生存に新たな脅威を与えているのです。

このような捕食者から身を守るために、ウグイスは視認性の低い場所を好み、鳴き声だけで存在を知らせるという戦略をとっています。藪の奥深くで生活するのは、繁殖成功率を高めるための適応でもあります。

ウグイスの生態はどうなっている?一年を通しての行動パターンとは

ウグイスは季節によって行動パターンを大きく変える野鳥です。春(2〜4月)になるとオスがさえずりを始め、自分の縄張りを確保しつつ、メスへの求愛を行います。この時期が繁殖期の始まりであり、つがいが形成される重要な季節です。

5〜7月にかけては本格的な繁殖期で、メスは藪の中にカップ型の巣を作り、1回の繁殖で3〜5個の卵を産みます。抱卵期間はおよそ13〜15日で、雛は孵化後10日ほどで巣立ちます。巣立ち後も1〜2週間は親鳥が餌を与えながら見守ります。

8月以降は換羽期に入り、羽が生え変わるため活動が静かになります。この時期、鳴き声もほとんど聞こえなくなり、茂みの中でひっそりと過ごします。

秋から冬にかけては山地にいた個体が低地へ移動する垂直移動が見られます。都市部の公園や庭でも「チャッチャッ」「ジャッジャッ」という地鳴きが聞かれるようになります。この鳴き声は警戒や仲間との連絡手段として使われていると考えられています。

雛の育て方に違いはある?親鳥の役割と巣立ちまでの過程とは

ウグイスの繁殖は非常に繊細で、親鳥は雛を安全に育てるためにさまざまな工夫を凝らしています。メスは繁殖期に単独で巣を作り、3〜5個の卵を産みます。巣の材料には枯草や細い根、苔などが使われ、茂みの中の見つかりにくい場所を選びます。

卵を温める(抱卵)役割はメスが担い、オスはその間、周囲の縄張りを維持するために鳴き続けます。抱卵期間は13〜15日ほどで、孵化後の雛は体が裸で目も閉じており、非常に無防備です。

雛が孵ると、両親が交代で餌を与えます。餌は主にアブラムシやガの幼虫などの昆虫で、高タンパクなものが選ばれます。1日に何度も給餌が必要で、巣立つまでの約10日間は非常に忙しい時期になります。

巣立ち後もすぐに独り立ちするわけではなく、親鳥はさらに1〜2週間ほど飛び方や餌の取り方を教えます。この間も天敵のリスクは続くため、親鳥の警戒心は一層強くなります。

また、外敵に巣の位置が知られないように、親鳥は巣の出入りのルートを毎回変えるといった行動も見られます。これも繁殖成功のための戦略のひとつといえるでしょう。

ウグイスの寿命に関する総括:鳴き声や生態から読み解く奥深い魅力

- ウグイスの寿命は野生で1〜2年程度とされ、短命ながらも繁殖戦略や生態的適応に優れている。

- 「ホーホケキョ」というさえずりはオス特有の求愛・縄張り行動であり、鳴き声にも地域差や学習過程が存在する。

- ウグイスとメジロは分類も外見も異なる鳥で、誤認されやすいが鳴き声や目の周囲の特徴で見分けられる。

- 日本全国に分布しているが、生息には藪や下草が不可欠で、都市化や環境の単純化が生息数の減少要因となっている。

- 食性は昆虫を中心にしつつ、季節によって果実や種子も摂取する柔軟性がある。

- 天敵には猛禽類、哺乳類(ネコ、イタチ等)、カラスなどがあり、巣作りや育雛に工夫が見られる。

- 繁殖期の巣立ちや親鳥の育児行動には高い戦略性があり、観察の価値が非常に高い。

- 国内には複数の亜種が存在し、地域ごとに体格や鳴き声が異なるなどの多様性が確認されている。

- 一部地域では減少傾向があり、絶滅危惧種には該当しないものの、地域レベルでの保全が重要とされている。

- ウグイスの存在は生態系の健全性の指標ともなり、身近な自然環境の保全が彼らの未来に直結する。