庭先で緑色の小さな鳥を見かけたことはありませんか?

それは、日本人にとって昔から身近な存在であり、春の訪れを告げる季語にも登場するメジロかもしれません。

淡い羽色と美しいさえずりで人々を魅了するこの鳥が、なぜ幸運の象徴とされているのでしょうか。

その背景には、日本文化との深いつながりや意外な歴史が秘められています。

この記事では、メジロの特徴、生態、雛の成長、巣作りの知恵、さらには飼うことができるのかといった視点まで、幅広く掘り下げてご紹介します。

あなたもメジロの奥深い魅力に、きっと心を奪われるはずです。

- メジロを庭で見かけて、もっと詳しく知りたいと思った方

- メジロが幸運の鳥と言われる理由に興味を持った方

- 自然や野鳥観察が好きで、季語や日本文化にも関心がある方

- 動物に詳しくなりたい方

なぜメジロは幸運の鳥と呼ばれるのか?その背景と日本文化とのつながり

メジロが幸運の鳥とされるのはなぜ?その由来を知っていますか?

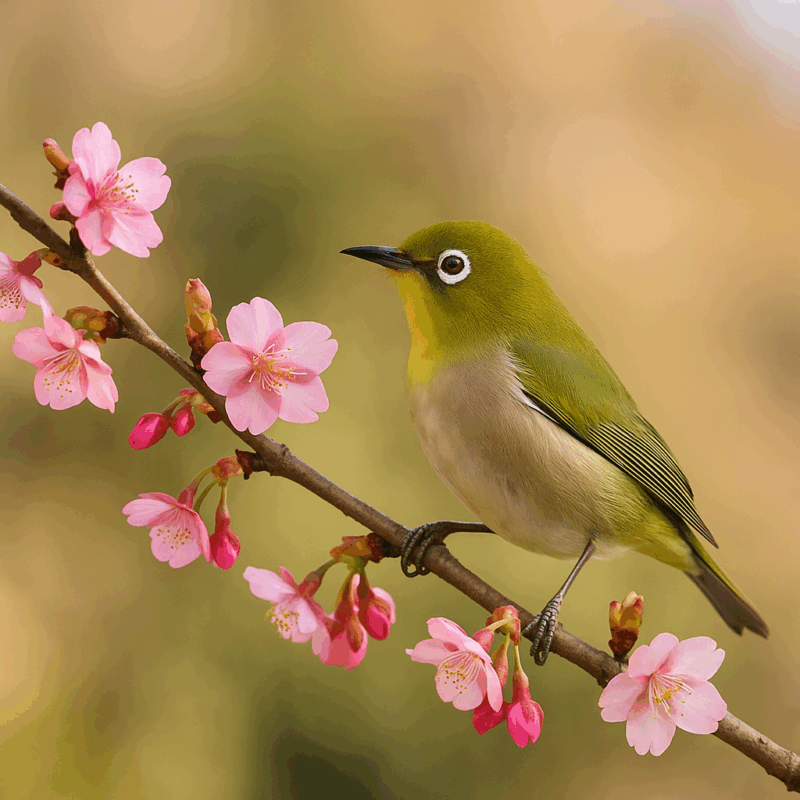

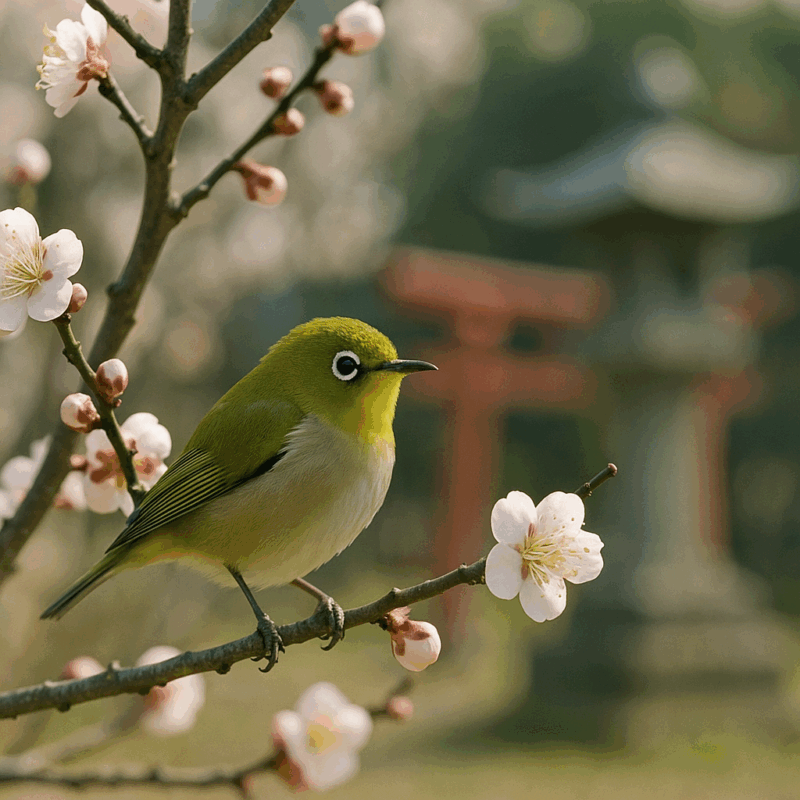

メジロが幸運の鳥とされる理由は、その生態と日本人の自然観の融合にあります。とくに春の訪れとともに現れる姿が、昔から「縁起がよい」と捉えられてきました。メジロは梅の花に訪れることで知られ、梅は厳しい冬を越えた後に咲く吉兆(きっちょう)の象徴。そのため「梅にメジロ」は日本画や俳句の定番モチーフになりました。

江戸時代以降、浮世絵や園芸文化の中で春の風物詩として定着した背景があります。また、「目白押し」という言葉にも通じるように、次々と良いことが続くという意味が重ねられるようになり、幸運と結び付けられていきました。このようにメジロの生態と文化的意味が重なったことが、現在に至るまで「幸運の鳥」とされる大きな理由です。

幸運の鳥としてのメジロの歴史にはどんな背景があるのでしょうか?

メジロが文化に取り入れられるようになったのは江戸時代中期以降です。記録によると、この頃から鳴き合わせ(鳥の鳴き声を競わせる遊び)が武士や町人の間で広まり、ウグイスやメジロが人気の対象となりました。特にメジロはその愛らしい姿と飼育のしやすさから、庶民の間でも「縁起のよい小鳥」として親しまれるようになります。

昭和期には年賀状や掛け軸、家庭内の装飾などにも多く使われ、幸運の象徴としての地位をさらに強めました。また、1971年に施行された鳥獣保護法(現・鳥獣保護管理法)以前までは、飼い鳥としても比較的自由に流通していたことが、その人気を後押しした背景とも言えます。このように、時代を通じてメジロは「日本人の春の記憶」に溶け込んでいったのです。

メジロは季語としてどんな場面で使われてきたのでしょうか?

メジロは俳句において春の季語として扱われています。俳句歳時記には「目白」「梅に目白」「目白の声」などの語が見られ、春の訪れや自然の調和を表現する題材とされています。実際にはウグイスではなくメジロが梅の花に訪れていることが多いため、「梅に鶯(うぐいす)」の句に描かれている鳥が、実際にはメジロであるという誤解が近年も話題になっています。

これは観察技術の向上とともに明らかになった事実であり、俳句や和歌の世界でも新たな視点が求められるようになっています。また、メジロの鳴き声は穏やかであり、自然音としての静けさと春のにぎわいを同時に表現できるため、多くの俳人に重宝されてきました。

俳句だけでなく、短歌や詩、現代の写真俳句においても、その姿と声は今なお日本人の感性に強く訴えかけています。

日本におけるメジロの象徴的な役割とは?

メジロは、春の兆しや家庭の幸福を象徴する存在として、絵馬や年賀状などのモチーフに使用されることがあります。その一因は、メジロがつがいで行動し、協力して巣作りや子育てを行うという特徴にあります。この「夫婦愛」や「家族愛」が、平和や円満の象徴として捉えられるようになりました。

また、観察者にとっては、都市の喧騒の中でふと目に入る自然の存在として、季節の移り変わりを実感させる存在でもあります。神社の境内や公園の梅林などで目にすることができ、四季の循環を身近に感じるきっかけとなるのです。こうした自然と人間の関係性の中で、メジロは単なる小鳥以上の意味を持ち、日本文化の中に根づいてきたと言えるでしょう。

メジロの声はなぜ人の心を惹きつけるのでしょうか?

メジロの鳴き声は、春の訪れを知らせるような清らかで繊細な音色が特徴です。特にオスは、繁殖期になるとさまざまなパターンのさえずりを用いて、縄張りを主張したりメスにアピールしたりします。鳴き声は「チー」「チュルチュル」「チュンチュン」といった柔らかい高音が主体で、聴覚的にもリラックス効果をもたらすことが近年の研究でも示されています。

鳥のさえずりは、森林浴や自然音セラピーの一環としても注目されており、とりわけメジロの声は耳に心地よく、都市生活に疲れた現代人にとって癒しの存在となっています。とある実験では、高周波の鳥の鳴き声を聞くことでストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が減少するという報告もあります。

また、日本の詩歌や文学でもメジロの鳴き声は「やさしさ」「春の静けさ」を象徴する表現として扱われています。風景としての存在だけでなく、音の文化的象徴としても、メジロは人々の心に深く刻まれてきたのです。

メジロと似てる鳥にはどんな種類があるのか、見分け方をご存じですか?

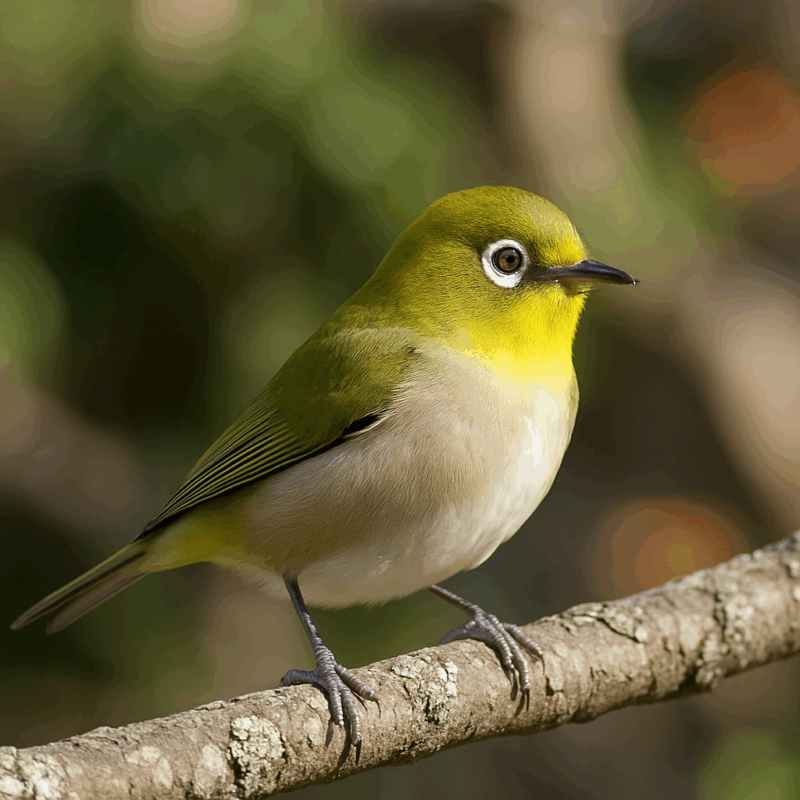

メジロと間違われやすい鳥の代表がウグイスです。「梅に鶯」という古典的表現の影響で、梅の花に止まっているメジロを鶯と勘違いするケースは非常に多いです。しかし、ウグイスは全身が茶褐色で、メジロのような白いアイリング(目の縁の白い羽毛)はありません。また、ウグイスは藪の中で暮らすため視認されることが少なく、その美しいさえずりだけが先行しがちです。

さらに、ヒヨドリやシジュウカラもメジロと混同されることがあります。ヒヨドリは体が大きく、灰色の羽毛と鋭い鳴き声が特徴。シジュウカラは頭部が黒く、白い頬と黒のネクタイ模様が印象的です。

メジロの見分け方としては、体の小ささ、鮮やかなオリーブグリーンの背中、そして何よりもアイリングの明瞭さが鍵になります。観察に慣れてくると、飛び方や群れで行動する傾向も手がかりになります。正しい種の識別は、野鳥観察の楽しみを深めるだけでなく、誤認による文化的混乱を避ける上でも大切です。

幸運の鳥メジロの魅力とは?生態・特徴・飼育の視点から掘り下げる

メジロの特徴はどこにあるのか?意外と知られていないポイントとは?

メジロ(スズメ目メジロ科)は全長約12cm、体重10〜15gの小型の野鳥で、日本全国に分布しています。名前の由来でもある目の周りの白いアイリングが最大の特徴で、鮮やかなオリーブグリーンの背中と淡い灰色の腹部がその可憐な姿を引き立てています。このアイリングは他の小鳥にはあまり見られない特徴で、識別にも役立ちます。

細くとがったくちばしは、花の蜜を吸いやすい形になっており、食性との関係性も見逃せません。飛翔時は波打つように上下する“波状飛行(はじょうひこう)”を見せ、敏捷な動きで枝間を移動する姿はとても印象的です。また、社交性が高く、小さな群れで行動することが多いため、複数羽での観察がしやすい点も特徴的です。

こうした生態的特徴とビジュアルの美しさが組み合わさって、メジロは「春を運ぶ幸運の鳥」として日本人に親しまれてきました。

メジロの雛はどのように育つの?子育ての方法を知っていますか?

メジロの繁殖期は本州以南で4月から7月ごろで、この期間中に一夫一妻のペアが形成されます。つがいは共同でお椀型の巣を作り、1回につき3〜5個の卵を産みます。巣材にはクモの糸、草の繊維、動物の毛などを用いて、木の枝の分岐点など目立たない場所に巧みに作られます。

抱卵期間は約11〜12日で、雛は孵化してから10〜12日ほどで巣立ちます。その間、親鳥は一日に何十回も餌を運び、主に昆虫や果実を与えて育てます。巣立ち後も数日間は親について行動し、採餌や飛行の技術を学びながら独立していきます。

雛は非常にデリケートで、観察者の接近や巣への干渉によって親鳥が育児を放棄するリスクもあるため、自然観察時は十分な距離を取ることが大切です。

メジロの巣作りにはどんな工夫があるのか知っていますか?

メジロの巣は直径約10cmの小さなお椀型で、クモの糸を使って構造を固定する点が最大の特徴です。この糸の強度と柔軟性を活かして、木の枝と巣の接合部がしっかりと安定し、風雨に強い作りになります。また、外装にはコケや枯葉を貼り付けて、外敵から目立たないようカモフラージュされています。

巣の内側には動物の毛や羽毛が敷かれ、保温性が確保されるだけでなく、雛が快適に過ごせる柔らかさも提供されています。巣の設置場所は地上2〜4メートル程度の高さが多く、人間の目線では発見しにくい場所が選ばれる傾向があります。

このように、限られた自然素材の中で安全性と快適性を兼ね備えた巣を短期間で作り上げるメジロの知恵は、まさに生存戦略の一つといえるでしょう。

メジロの生息地はどこ?都市でも見られる理由とは?

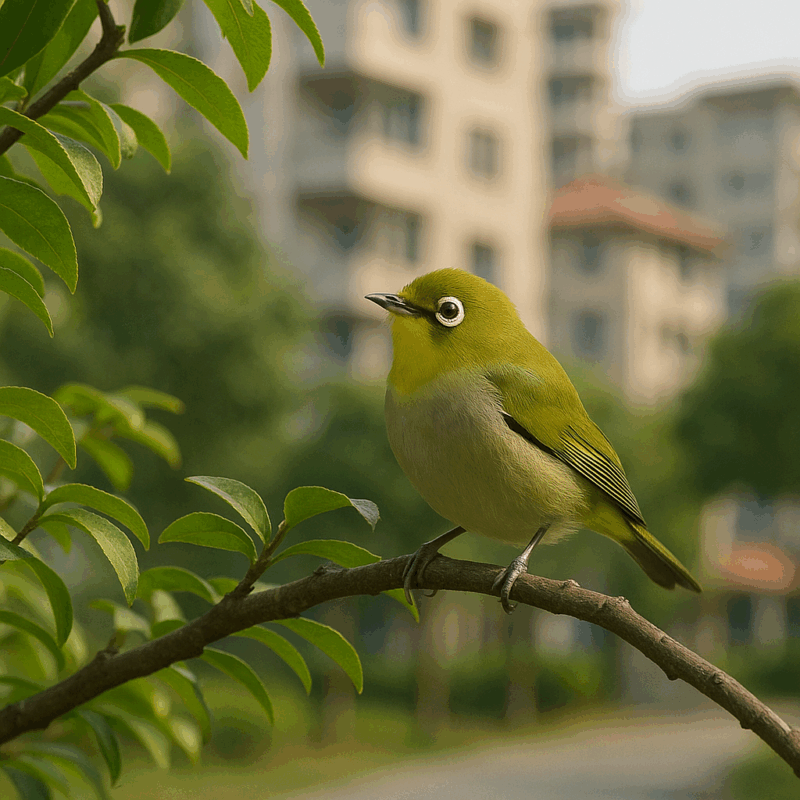

メジロは北海道南部から沖縄諸島まで分布している留鳥または漂鳥です。もともとは山林や里山の常緑樹林を好みますが、都市部にも順応しており、公園や民家の庭など、比較的人間に近い環境にも現れます。これは、彼らの柔軟な食性と行動様式による適応力の高さを物語っています。

メジロが都市部でも見られる主な理由は、庭木に植えられたサクラ、ツバキ、ミカンといった植物が彼らの重要な餌資源であること。また、比較的人に対して警戒心が弱いため、人の生活圏にも入り込みやすい特性があります。

さらに、冬季には果実を求めて低地に移動する個体も多く、住宅地の庭先でミカンを食べる様子が見られるのもこの時期です。都市緑化が進んだ現代では、こうした“都市鳥”としての側面も強まっているのです。

メジロの食べ物は何?自然と共にある食性の秘密とは?

メジロの食性は雑食性ですが、特に甘いものを好む傾向が強く、花の蜜や果物、昆虫などを食べます。春先にはサクラやツバキの蜜を、夏場は小型昆虫を、秋冬には柿やミカンなどの果実を採食します。嘴が細長いため、花の奥深くにある蜜を吸うのにも適しており、蜜を求めて飛び回る姿がよく観察されます。

こうした行動は植物の受粉を助けるポリネーター(送粉者)としての役割も果たしており、生態系の維持に貢献しています。また、巣立ち前の雛にはタンパク質を多く含む昆虫が主に与えられるなど、栄養バランスにも配慮された採餌が行われている点は興味深いです。

人の生活圏で果物を与える場合、無農薬であることや与えすぎないことが重要です。メジロの健康と自然な行動を守るためにも、節度ある関わりが求められます。

メジロを飼うことは可能?法律や環境の問題を含めて考えてみませんか?

現在の日本では、メジロの飼育は原則として禁止されています。これは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」に基づき、野生鳥獣の捕獲・飼養に関する規制が厳しく定められているためです。かつては許可制のもとで愛玩用としての飼育が一部認められていましたが、2012年以降は新たな飼育許可の発行は停止され、すでに許可を得ている者を除いて飼育はできません。

さらに、自然下に適応した鳥を家庭内で飼うことには多くの課題があります。運動量、日照、食餌の多様性、ストレス管理など、野生動物としての生理的ニーズを満たすのは困難であり、寿命が縮まるケースも報告されています。

そのため、メジロを守る最良の方法は、自然のままの姿を尊重し、遠くから見守ることです。双眼鏡を使ったバードウォッチングや、季節ごとの観察記録をつけるなど、野鳥を正しく理解し楽しむことが推奨されています。

メジロが幸運の鳥と言われる魅力を深掘りした総括

- メジロは白いアイリングと美しい羽色、波状飛行(はじょうひこう)など独自の生態的特徴を持ち、春の訪れを象徴する存在として親しまれている。

- 小さな体でありながら高い運動能力と社交性を兼ね備え、複数羽で群れを成すことも多く、観察対象としても魅力がある。

- 雛の子育ては非常に緻密で、親鳥は一日に何十回も餌を運び、短期間で巣立ちへと導く強い育児本能を持っている。

- クモの糸を接着剤代わりに用いた巣作りは、構造的な工夫とカモフラージュの技術に富んでおり、メジロの高い適応力を示している。

- 巣の設置場所は高さや隠蔽性が重視され、外敵から身を守りつつ、育雛に最適な環境が選ばれている。

- 生息地は日本全国に広がり、自然環境はもちろん都市部の庭先や公園でもその姿を見ることができる。

- 都市での観察が可能なのは、蜜源植物や果樹が豊富に存在し、メジロの柔軟な食性と順応性が活かされているからである。

- 雑食性でありながら、季節によって花の蜜、果物、昆虫などをバランスよく食べ、送粉者としての役割も担っている。

- 飼育については日本の鳥獣保護管理法によって原則禁止されており、許可なしでの捕獲・飼養は違法である。

- 人間との理想的な関係は、野生の姿を尊重した非干渉型の観察スタイルであり、自然のリズムに寄り添う姿勢が重要である。

- メジロの存在は、身近な自然や季節の移ろいに気づかせてくれるものであり、日本人の感性や文化にも深く根づいている。

- 今後も都市化が進む中で、メジロと共に暮らすには、環境保全や緑化の取り組みが不可欠である。

- メジロを通じて自然への関心を深めることは、環境教育や次世代への自然理解にもつながる大きな意義を持っている。