北海道の山間にひっそりと生きるエゾナキウサギ。

そのこまやかな姿と高い声で鳴く特殊な鳴き声は、見たことのある人の記憶に残るはずです。

しかし、そんなエゾナキウサギが「絶滅」の危機にさらされていることをご存知でしょうか?

その理由は何なのか?どこに規則性があり、どのような要因が分かっているのか。

本記事では「エゾナキウサギとは」どういう動物なのかに始まり、その特徴、鳴き声、生息地、天敵、食べ物、大きさ、さらに動物園や「飼う」ことの可能性に至るまで、エゾナキウサギのさまざまな情報に迫ります。

- ユニークな野生動物に興味がある方

- エゾナキウサギの生態が気になる方

- 絶滅危情種の現状に興味のある方

- 新しい動物の知識を増やしたい方

エゾナキウサギ絶滅理由を通して見える、エゾナキウサギの体と仕組み

エゾナキウサギとは一体なんなの?その分類はどうなっている?

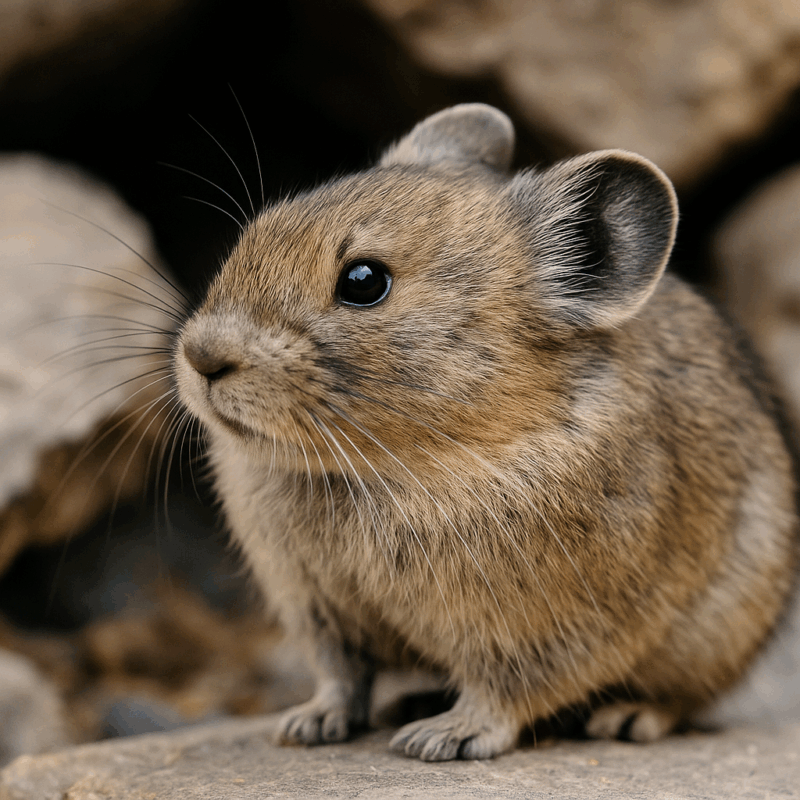

エゾナキウサギは、哺乳綱ウサギ目ナキウサギ科に属する小型の哺乳類で、ナキウサギ属の一種「キタナキウサギ(Ochotona hyperborea)」の北海道に生息する亜種です。体長はおよそ15〜18cm、体重は120〜180gと非常に小さく、丸みを帯びた体型、短い耳、ほとんど見えない尾など、特徴的な形態を持ちます。これらの身体的特徴は、寒冷な高山環境への適応の結果と考えられています。

分類学的にはナキウサギ属(Ochotona)はウサギ目に属しますが、一般的なウサギとは大きく異なり、耳が短く、巣穴を掘らずに岩の隙間などに生息します。日本では唯一のナキウサギであり、北海道にのみ生息しているため、「エゾ(蝦夷)」の名が冠されています。

この亜種は、およそ2万年前の最終氷期に本州から北海道へ移動した後、地理的に孤立して独自の進化を遂げたと考えられており、現在では北海道の一部山岳地帯に限定的に分布しています。

国内では非常に観察が難しい動物であり、生態に関する研究は限られていますが、1980年代から北海道大学や北海道博物館などが長期的なモニタリングと生態調査を進めています。

エゾナキウサギの特徴はなぜこんなにユニークなの?

エゾナキウサギは、その外見と行動の両面で非常にユニークな特徴を持ち、寒冷な高山地帯に適応した進化の成果といえます。まず目を引くのは、丸くコンパクトな体つきと短い耳です。これは「アレンの法則」に従ったもので、寒冷地に住む動物が体表面積を小さくすることで熱損失を抑える進化的傾向です。

耳が短いことで、極寒下での凍傷リスクを軽減し、体温を維持する効果があります。尾も非常に短く、毛に覆われて見えないほどで、同様に保温機能を高める役割を果たしています。また、手足も短く、岩場に適した安定した歩行ができる構造となっています。

さらに注目すべきは、彼らが「冬眠しない」ことです。通常、寒冷地に暮らす小型哺乳類は冬眠によってエネルギー消費を抑えますが、エゾナキウサギは冬でも活動を続けるため、夏の間に大量の植物を乾燥させて蓄える「ヒヤリング」という行動をとります。

また、鳴き声によるコミュニケーション能力も特徴的です。「チーッ」という高音の鳴き声で、縄張りの主張や警戒を仲間に知らせます。これは単独行動が基本の動物にしては珍しく、聴覚による情報伝達が発達している証拠です。

これらの身体的・行動的特徴は、ただ見た目が愛らしいというだけでなく、極限環境に適応してきた結果に他なりません。北海道の限られた高山地帯にしか生息できない理由も、こうした高い専門性を持った生態によるものです。

エゾナキウサギの絶滅理由はなに?

エゾナキウサギが絶滅の危機に瀕している主な理由は、「気候変動」と「生息地の分断」です。特に、近年の地球温暖化による高山環境の変化が、彼らの生活に大きな影響を与えています。

まず、高温に極端に弱いエゾナキウサギにとって、夏場の気温上昇は致命的です。気温が25℃を超えると熱ストレスによって活動が大きく制限され、採食や繁殖が滞ります。2020年以降、北海道内の一部地域では平地に加えて高地でも30℃近い気温が観測されており、すでに限界に達しているとする指摘もあります。

次に、冬の積雪量の減少も深刻な問題です。エゾナキウサギは雪の下にトンネルを掘り、その中で過ごすことで寒さや捕食者から身を守っています。積雪が不安定になるとこの「雪下環境」が維持できず、防寒性が低下し生存率も下がってしまいます。

さらに、森林開発や観光道路の建設によって生息地が細分化されており、個体群同士の遺伝的交流が阻害されています。これにより遺伝的多様性が低下し、環境変化や病気への耐性が失われやすくなるという「遺伝的ボトルネック」が発生しています。

2025年現在、環境省のレッドリストにおいてエゾナキウサギは「絶滅危惧II類(VU)」に分類されており、保全対象種として正式に管理されています。生息数の正確な把握は困難ですが、研究者によるモニタリングでは個体数の減少傾向が継続していることが確認されています。

エゾナキウサギの生息地はなぜ限定的?

エゾナキウサギの生息地が北海道の限られた高山地帯に限定されている理由は、彼らの生理的な特性と生態的な要求条件に起因します。彼らは主に標高800〜2,000メートルの冷涼な山岳地域に生息しており、気温が年間を通じて比較的一定で、夏場でも25℃を超えないような環境を好みます。

このような冷涼な気候は、エゾナキウサギが熱ストレスを受けずに活動できる唯一の条件であり、温暖化によって低地が生息に適さなくなる中で、高山の限られたエリアに追いやられています。また、彼らは岩が多い礫地(れきち)や崩れやすい斜面を好み、そこにトンネルや巣穴を築いて暮らすため、平坦な地形や森林地帯では生きられません。

氷期には本州やユーラシア大陸との間を行き来していたナキウサギ類ですが、現在では北海道の高山地帯に孤立して分布しています。分布域が点在しており、それぞれの地域ごとに小さな個体群を形成していることが特徴です。

このような分布の細分化は、環境の変化や人間活動による影響に対して脆弱性を高める要因となっています。特に登山道整備や観光開発が進む地域では、騒音や人の往来によってストレスが蓄積し、生息地の質が低下するリスクもあります。

2025年現在、北海道の大雪山系、日高山脈、東大雪山系などが主要な生息地として確認されており、これらの地域では保護と共存を目指した取り組みが進められています。

エゾナキウサギの天敵とはどんな動物?

エゾナキウサギは小型で警戒心が強く、自然界ではさまざまな捕食者に狙われやすい存在です。主な天敵としては、哺乳類ではキタキツネ(Vulpes vulpes schrencki)やイイズナ(Mustela nivalis)、猛禽類ではオオワシ(Haliaeetus pelagicus)やクマタカ(Nisaetus nipalensis)が挙げられます。

特にフクロウ類は夜行性で静かに接近できるため、夜間の活動中にエゾナキウサギが襲われるリスクが高いとされます。一方、昼間は高所から急降下して狩りをするワシやタカが脅威となります。

また、イタチ類などの小型肉食哺乳類は、巣穴に侵入して捕食することがあり、トンネル構造の巣でも完全な安全は保証されていません。積雪期には、雪上の足跡やにおいを追跡されることもあります。

さらに、人間が持ち込んだ外来種のネコや犬も、新たな捕食圧を生み出す存在として問題視されています。特に野良猫は登山道周辺で目撃されることがあり、自然環境における新たな脅威となっています。

エゾナキウサギは、警戒音を発してすぐに岩陰に隠れるなど、非常に素早い反応を見せます。鳴き声は仲間に危険を知らせる重要なコミュニケーション手段であり、捕食リスクを減らす行動戦略のひとつです。

冬のエゾナキウサギはどう生き抜く?

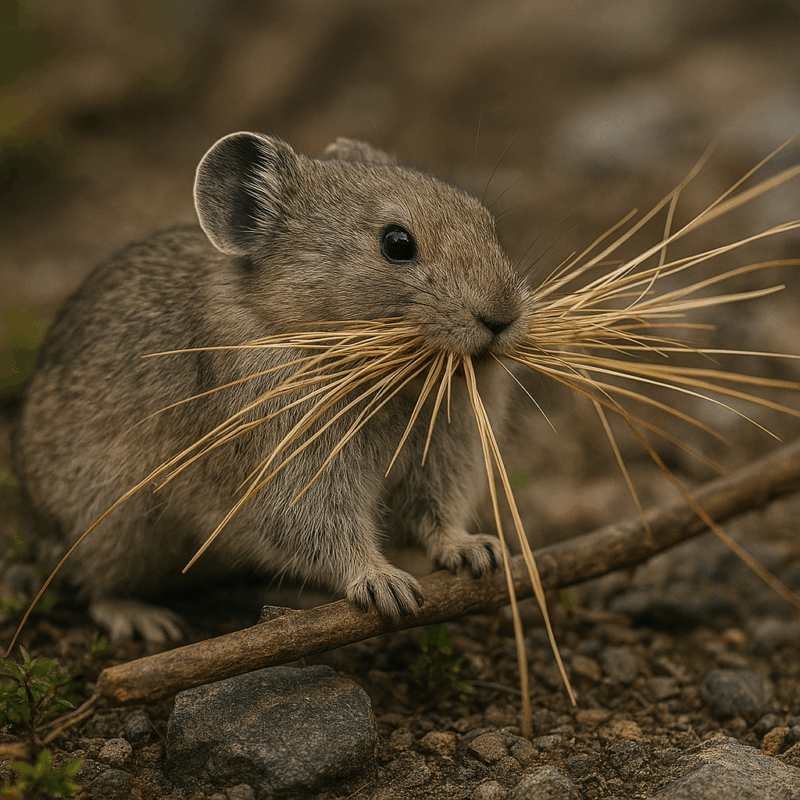

エゾナキウサギは、冬季においても冬眠をせず活動を続ける、寒冷地適応型の小型哺乳類として知られています。通常、寒冷地の動物は冬眠によって代謝(たいしゃ)を抑え、エネルギー消費を最小限にしますが、エゾナキウサギはその代わりに夏から秋にかけて植物を乾燥させて巣穴に貯蔵し、冬の間にそれを利用して生き延びるのです。

この行動は「ヒヤリング(hayring)」と呼ばれ、ナキウサギ属に共通する戦略です。エゾナキウサギは多様な高山植物の中から好んで乾燥に適した種を選び、咥えて運び、岩の隙間やトンネル内に丁寧に貯め込みます。この干し草は雪に閉ざされた冬の数か月間を生き延びるための唯一の食料であり、収穫と貯蔵の質がそのまま生存率に直結します。

雪が降ると、エゾナキウサギは雪の下にトンネル状の通路を掘り、その中を移動して巣や貯蔵庫にアクセスします。雪の層は外気温を遮断する天然の断熱材(だんねつざい)として機能し、マイナス20℃以下になる環境でも巣の内部は0℃前後を保つことが可能です。

さらに、エゾナキウサギの被毛は冬になると密度が増し、保温性が高まります。耳や手足など露出部分の断熱性も高く、冷気に触れる表面積を最小限に抑える構造となっています。これにより、暖房器具など一切ない自然環境の中でも、比較的安定した体温を維持できます。

また、冬の間は活動時間が短くなり、代謝も低下しているとされており、貯蔵した食料を無駄なく利用できるような生活パターンに移行します。2023年に行われた北海道大学の観察記録では、1日に2〜3回程度しか巣から出ない個体も確認されました。

エゾナキウサギ絶滅理由から考える、人とエゾナキウサギの関わり方

エゾナキウサギの鳴き声はどんな声?

エゾナキウサギの鳴き声は、その名前の由来にもなった非常に特徴的な行動です。「チーッ」「ピィー」といった高く鋭い音を発し、その役割は多岐にわたります。まず第一に、なわばりを主張するための合図として、同種の個体に自分の存在を知らせる意味があります。

また、捕食者を発見した際には警戒音として鳴き、周囲の仲間に危険を知らせる重要なコミュニケーション手段になります。これにより、他の個体が素早く岩陰に逃げ込むことができ、群れ全体の生存率を高める行動として機能しています。

鳴き声は短く、鋭く、主に昼間の活動時間帯に多く発せられます。特に朝夕の時間帯は活動が活発で、鳴き声も頻繁に聞かれる傾向があります。北海道大学の2022年の研究では、鳴き声には個体差があり、音声分析によって個体識別が可能であることが示唆されています。

また、繁殖期になると、異性へのアピールとしても鳴き声が使用される可能性があり、その用途は多目的であると考えられています。環境が静かな山岳地帯では、この鳴き声が岩場に反響し、広い範囲に届くことで、より効果的な情報伝達が可能になります。

現在、音声データを用いた行動モニタリングの研究も進行中で、音響による個体の検出・記録が生息数の把握や行動パターンの解析に応用され始めています。

動物園でエゾナキウサギに会える?

2025年現在、エゾナキウサギを飼育・展示している動物園は日本国内には存在しません。過去には北海道の円山動物園や旭山動物園などで一時的な飼育例があったものの、いずれも長期的な展示や繁殖には至っておらず、現在は非公開の研究・標本保存に限られています。

その最大の理由は、エゾナキウサギが非常にデリケートな生態を持ち、人工環境での長期飼育が困難なことにあります。彼らは寒冷な高山帯の気候を必要とし、ストレスに弱く、温度や湿度、騒音などわずかな環境変化でも健康を損なう可能性があります。

また、食性も特異で、高山植物を中心に構成された多様な植物群から栄養を摂取しています。そのため、飼育下での食餌の再現が難しく、十分な量や質を確保することが容易ではありません。こうした要因が重なり、現在は一般公開用の個体は存在していないのが現状です。

ただし、学術的な研究目的では北海道大学や帯広畜産大学などで標本や記録資料が保管されており、博物館や科学館などで剥製展示や音声サンプルに触れられる機会はあります。これらを通じて、間接的にエゾナキウサギの生態や保全の重要性について学ぶことは可能です。

観察や写真を通じてエゾナキウサギに関心を持った方には、登山やエコツーリズムを通じて自然環境に配慮した形で野生個体の生息地を理解し、保全活動を支援することが勧められます。

エゾナキウサギの生息数はどのくらい?

エゾナキウサギの生息数は、2025年現在においても正確な数値が公表されておらず、「不明」とされています。その背景には、彼らの生息地が高山の険しい地形に限られており、人の立ち入りが難しいこと、さらに日中の短時間しか活動せず目撃しにくいという観察困難性があります。

過去に行われたモニタリングでは、赤外線カメラや鳴き声の録音機器を用いた非接触型の観察手法が活用されており、地域によってはおおよその個体数が推定されています。たとえば大雪山系では、2020年代初頭の調査で、標高帯ごとに20〜50個体程度が確認されたと報告されています。

しかし、全道的な生息数の統計は存在せず、推定値の範囲も広く、数百から数千とさまざまです。これは、個体群が生息地ごとに孤立して点在しているため、標準化された調査が難しいことにも起因しています。

環境省のレッドリストにおいては「絶滅危惧II類(VU)」に指定されており、明確な減少傾向が続いていることが示唆されています。特に気候変動による高温化や積雪不足、生息地の分断が個体群の減少に拍車をかけていると指摘されています。

今後の課題としては、広域的かつ継続的な調査体制の構築、DNA解析や音響モニタリングを活用した個体識別の精度向上、一般市民や登山者による協力型調査の推進などが挙げられています。

このように、生息数の把握には技術的・地理的課題が残る一方で、確実に言えるのは「減少傾向にある」という事実です。今後の保全施策には、より科学的な基盤と社会的な協力が求められます。

エゾナキウサギは何を食べている?

エゾナキウサギの食性は完全な植物食で、主に高山帯に自生する草本植物(そうほんしょくぶつ)を中心に、葉、茎、花、芽、樹皮(じゅひ)、さらには種子までを食べます。結論としては、年間を通じて変化する環境に対応するため、多様な植物を選んで食べていることが生存戦略の要といえるでしょう。

夏の間には、新鮮な緑を求めてシダ類やキク科などを積極的に摂食します。特にこの時期には「ヒヤリング(hayring)」と呼ばれる貯食行動が観察されます。これは植物を乾燥させ、冬に備えて岩の隙間や巣穴へ蓄える行動で、北半球のナキウサギ類に共通する特徴です。

秋になると、保存性に優れたカヤツリグサ科やスゲ属などを選んで集め、草の束にして干し草のように保管します。保存する植物には栄養価や水分含量の違いがあり、選択行動には個体差があることが研究から分かっています(北海道大学・2021年調査)。

冬になると、雪の下に掘ったトンネルを移動しながら、夏に貯蔵した植物を食べます。雪の断熱性を利用して巣内を一定の温度に保ちつつ、代謝を抑えながら低エネルギーで生き抜くのが特徴です。

また、エゾナキウサギは水分の摂取量が限られるため、植物の選好性には含水量の高さも影響しています。生息環境の変化によって食べられる植物が変わると、個体群の安定性にも影響を及ぼすため、食性の研究は保全活動において極めて重要とされています。

エゾナキウサギの大きさはどのくらい?

エゾナキウサギの体格は小柄で、体長は約15〜18cm、体重は120〜180g程度です。このサイズは、哺乳類の中でも特に寒冷地に適応した小型種の典型であり、隠密性と保温性を両立した進化の成果といえます。

体型はずんぐりと丸く、耳は短くて丸く、尾はほとんど外からは見えないほど小さいです。これらの特徴はすべて、体表面積を減らして体温の放出を抑えるという「アレンの法則(Allen’s Rule)」に沿った寒冷地適応形質(けいしつ)です。

たとえば、同じウサギ目に属するアナウサギと比較すると、エゾナキウサギの耳はおよそ半分以下の長さしかありません。耳からの熱放散を抑えることは、高山の厳しい気候下での生存において重要です。

また、短い脚と指を持ち、岩場や礫地(れきち)をすばやく移動するのに適した体型をしています。ジャンプ力はさほど高くないものの、機動性と地形への順応力に優れており、岩陰に素早く隠れる能力は天敵から逃れる手段として非常に効果的です。

毛は厚く柔らかく、冬になるとさらに密度が高まり、外気温が氷点下20℃を下回る環境でも体温を維持できる断熱性能を持っています。

エゾナキウサギは飼うことはできる?

結論から言えば、エゾナキウサギを個人で飼うことはできません。エゾナキウサギは環境省により「国内希少野生動植物種」に指定されており、「種の保存法(1992年施行)」のもとで厳格に保護されています。このため、無許可での捕獲・飼育・譲渡は法律で禁じられており、違反すると刑事罰の対象となります。

2025年現在、環境省のガイドラインによれば、特例的な学術研究や保全目的を除いて、個人がエゾナキウサギを飼育することは認められていません。また、過去にも個人による飼育の事例は報告されておらず、動物園での飼育記録も非常に限られています。

さらに、仮に法的な許可があったとしても、飼育には極めて高い専門性が必要です。エゾナキウサギは騒音や温度変化に非常に敏感で、適切な湿度や巣の構造、食物の選定が欠かせません。人工環境ではストレスを感じやすく、免疫力低下や繁殖困難につながる可能性が高いのです。

エゾナキウサギ 絶滅理由をめぐる総括

- エゾナキウサギは北海道の高山地帯にのみ生息する、日本固有の非常に限定的な生息分布を持つ哺乳類である。

- 丸い体と短い耳などの形態は、寒冷地への高度な適応の証であり、冬眠せずに冬を乗り越える独自の生活様式を持つ。

- 主な絶滅リスクには気候変動による高温化、積雪不足、森林開発や観光インフラによる生息地の分断などがある。

- 生息地は標高800m以上の冷涼な岩場や礫地に限定されており、環境の変化に対して非常に脆弱である。

- 多様な捕食者に対応するため、鳴き声による警戒や岩陰への逃避などの高度な行動戦略を持つ。

- 冬季も活動を続けるため、夏に植物を乾燥・貯蔵するヒヤリング行動が生命維持の鍵となっている。

- 鳴き声は個体識別にも利用できるとされており、繁殖・警戒・縄張り主張など多様な機能を持つ。

- 日本国内では2025年現在、エゾナキウサギを一般公開している動物園はなく、過去の飼育も長期には至っていない。

- 生息数の正確な把握は困難であるが、モニタリング調査などにより減少傾向が確認されている。

- 保護のためには生息地の維持、環境変化の監視、市民協力型の観察体制などが今後の課題である。