あなたはオカピという動物を知っていますか?

シマウマのような模様を持ちながら、実はキリンの仲間であるこの不思議な生き物。

その見た目や分類、生息地、食べ物、そして日本での飼育状況に至るまで、オカピにはまだあまり知られていない情報がたくさんあります。

さらに、絶滅危惧種としての現状や、生息数の推移にも注目が必要です。

この記事では、オカピとは何か、どんな特徴を持ち、なぜ「何科」に分類されるのかをわかりやすく解説していきます。

生き物に興味がある方なら、きっと知っておきたい知識が詰まっています。

- オカピって何?と疑問に思った方

- 珍しい動物に興味がある方

- 絶滅危惧種の現状を知りたい方

- 動物園で見られるレアな生き物を知りたい方

オカピは何科に分類される?オカピとはどんな動物かを徹底解説

オカピとはどんな動物?キリンとシマウマの中間って本当?

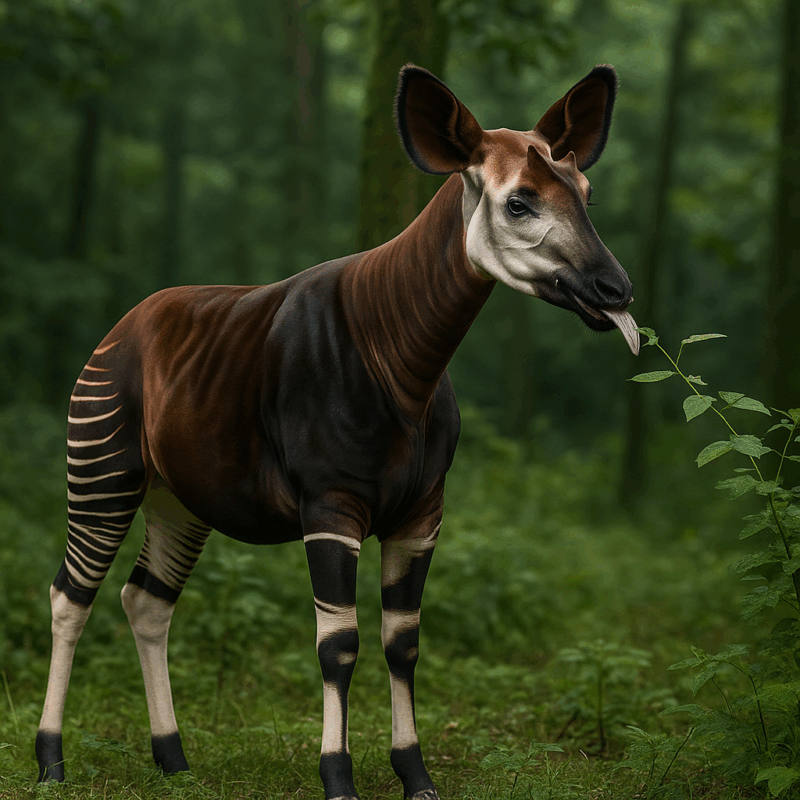

オカピ(学名:Okapia johnstoni)は、中央アフリカの熱帯雨林に生息する哺乳類で、キリン科の唯一の現存する近縁種です。脚にシマウマのような白黒の縞模様を持ちますが、分類学上はウマ科ではなく、キリン科に属しています。

この縞模様は密林でのカモフラージュに役立つとされ、親が子どもを導く際の視覚的目印にもなるという説もあります。体は茶褐色の短い毛で覆われ、毛には撥水性があります。人目につきにくい性質で、単独行動を好み、早朝や夕暮れに活動する薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)の動物です。

1890年頃まで西洋にその存在は知られておらず、1901年に初めて科学的に記載されました。発見当初はシマウマやウマの仲間と混同されていたことから、その分類が話題となりました。現在ではキリンの唯一の近縁種として、生物学・分類学的にも重要な存在とされています。

オカピは何科?分類の理由と進化の背景は?

オカピは哺乳綱ウシ目(偶蹄目)キリン科(Giraffidae)に分類されます。現存するキリン科の動物は、キリン(Giraffa camelopardalis)とオカピの2種のみであり、共通の祖先から分化したと考えられています。

進化学的には、約1,100万年前にオカピとキリンの祖先が分岐したという分子系統解析があり、首の長いキリンとは対照的に、オカピは森林生活に適した短い首とコンパクトな体型を保っています。キリンとの共通点には、長い舌、反芻胃(複数の胃を持ち食物を繰り返し消化する仕組み)、角(オッシコーン)などがあります。

2000年代以降の遺伝子解析によっても、オカピはキリンに最も近縁であることが確認されており、キリン科への分類は国際的にも一致しています。

このように、見た目の違いに惑わされず、生物学的・系統的な根拠に基づいて分類されているのです。キリンとの分岐はアフリカ大陸の環境変化と連動しており、森林に適応したオカピ、サバンナに適応したキリンという2系統が進化した結果と考えられています。

オカピの特徴とは?見た目から読み解く生態の秘密とは?

オカピの体長は2.0~2.5メートル、肩高は約1.5~1.7メートル、体重は200~350キログラムに達します。被毛は赤褐色で短く密集しており、撥水性が高いため、熱帯雨林の湿潤な気候にも適応しています。特筆すべきはその舌で、長さは30〜45センチにもなり、黒っぽい色をしていて、耳や鼻の中まで舐められるほど器用です。

主に樹木の葉や果実を食べ、舌を使って巻き取るようにして採食します。また、非常に発達した聴覚と嗅覚を持ち、周囲の危険を察知する能力にも優れています。蹄(ひづめ)は広がりやすく、ぬかるんだ地面でも安定して歩くことができます。

こうした身体的特徴は、森林という特殊な環境下で生き延びるための進化的適応の結果と考えられています。さらに、野生では非常に警戒心が強く、人間の気配を感じ取るとすぐに物陰に隠れてしまうこともあるため、野外での観察が非常に困難な動物です。

オカピの角は何のためにある?性別による違いもあるの?

オカピの頭には、皮膚に覆われた小さな角のような突起「オッシコーン(ossicone)」があります。これはキリン科の特徴でもあり、キリンのものと共通する構造です。オスには明確に発達した一対のオッシコーンがあり、長さは通常10〜15センチ程度ですが個体差があります。一方、メスにはオッシコーンがほとんど見られないか、あっても非常に小さく目立ちません。

この角は主にオス同士の優劣を示すディスプレイ行動や、軽度の闘争時に使用されると考えられています。とはいえ、オカピは基本的に単独生活をする動物であり、野生下でオス同士が激しく争うことはまれです。飼育下でもオス同士の接触には注意が払われており、空間の確保や視覚的な遮蔽が工夫されています。

オッシコーンは皮膚と毛で覆われており、角質化していないため、他の有蹄類の角とは性質が異なります。この独自の構造は、キリン科の系統を示す形態学的な重要指標ともなっており、進化分類の手がかりにもなっています。

さらに近年の研究では、オッシコーンが成長ホルモンの影響を受けて発達することが確認されており、性的二型(オスとメスで形状が異なること)の一例としても注目されています。オカピのオッシコーンは一見地味ですが、分類学、生理学、行動学の観点から興味深い進化的特徴といえるでしょう。

オカピの大きさはどれくらい?他の動物と比べてみると?

オカピは中型から大型の哺乳類に分類され、その体格は熱帯雨林に適応した設計になっています。成体の体長は約2.0〜2.5メートル、肩高は1.5〜1.7メートルに達し、体重は200〜350キログラムほどになります。これは、日本のニホンジカよりもはるかに大きく、キリンよりは小柄なサイズです。全体的にがっしりとした体型をしており、筋肉質な四肢と厚い皮下脂肪を備えています。

生まれたばかりのオカピの子どもは、体重が15〜20キログラムあり、数時間で立ち上がって歩き始めます。成長は比較的早く、メスで1.5〜2年、オスで2〜3年ほどで性成熟に達します。野生下では平均寿命が約20年、飼育下では30年近く生きることもあります。森林内での移動を助けるため、オカピの蹄は広がりやすく、ぬかるんだ地面でも滑りにくい構造をしています。

また、オカピは視覚・聴覚・嗅覚すべてに優れ、捕食者から身を守るために物陰に素早く隠れることができます。俊敏な動きと静かな足取りは、密林での生活に特化した進化の成果といえるでしょう。これほどの大型動物でありながら、野生での発見が遅れた理由も、こうした環境適応にあるのです。

オカピの意味って何?名前の由来や文化的背景は?

「オカピ」という名称は、コンゴの先住民族ムブティ族の言葉「o’api(または okapi)」に由来するとされ、この動物を指す伝統的な呼称でした。彼らはオカピを「森の守り神」や「神秘の使者」として敬い、目撃例も非常に限られていたため、長らく伝説の動物とされていました。

西洋社会に初めて紹介されたのは1901年で、イギリスの博物学者ハリー・ジョンストン卿が標本を収集し、ロンドン動物学会で報告しました。これをきっかけに、オカピは学名「Okapia johnstoni」として正式に記載され、科学界にその存在が知られるようになりました。その希少性と独自性から、今日ではコンゴ民主共和国の国章にも描かれており、国家の象徴としての役割も担っています。

文化的にも「幻の動物」「森のユニコーン」などと称され、現地住民の間では今なお神聖な存在として位置づけられています。また、生物多様性保全の象徴として、国際的な環境教育や啓発活動にも取り上げられることが多く、野生動物保護のシンボル的な存在になりつつあります。オカピという名前は、その響きの美しさだけでなく、文化・歴史・科学を結ぶ大切な意味を含んでいます。

オカピは何科の動物?絶滅危惧種としての現状と日本で見られる場所

オカピはどこに生息している?限られた生息地とは?

オカピの自然分布は非常に限定的で、世界でも中央アフリカのコンゴ民主共和国(旧ザイール)北東部に広がるイトゥリ熱帯雨林とその周辺地域にのみ生息しています。ここは広大な原生林が広がる赤道直下の地帯で、高温多湿の気候が続く独特の生態系を持ちます。オカピは標高500〜1,500メートルの低地・山地の森林帯に生息し、特に厚い植生や水源のあるエリアを好みます。

この地域は生物多様性が極めて高く、国際的にも重要な保護エリアに指定されています。しかし、違法な伐採や鉱物資源の採掘による森林破壊が深刻化しており、オカピの生息環境は年々減少の一途をたどっています。

また、道路や人間の定住地が拡大することでオカピの生息地が分断され、孤立した個体群が増えることも生態的リスクを高めています。生息環境の断片化(フラグメンテーション)は、遺伝的多様性の低下や感染症リスクの上昇にもつながるため、科学者たちは早急な保全対策の必要性を訴えています。

イトゥリ熱帯雨林を中心としたオカピの生息域は、オカピ野生生物保護区(Okapi Wildlife Reserve)として1992年にユネスコの世界遺産に登録されましたが、近年は政治的不安定や治安悪化により監視体制が脆弱になっています。そのため、国際的な協力と現地コミュニティとの連携を強化し、森林の保全とオカピのモニタリング体制の再構築が求められています。

オカピはなぜ絶滅危惧種に指定されているの?脅威とは何?

オカピは、国際自然保護連合(IUCN)が作成するレッドリストにおいて「絶滅危惧種(EN: Endangered)」に分類されています。このカテゴリは、野生での存続が高いリスクにさらされている動物に対して適用されます。2015年時点では「準絶滅危惧(NT)」とされていましたが、2013年以降の急速な個体数減少と生息地の破壊を受けて、絶滅危惧種への格上げがなされました。

主な脅威は、森林伐採、違法採掘、インフラ開発(道路建設など)、密猟、そして武装勢力による地域の不安定化です。オカピはブッシュミート(野生動物肉)として狙われることもあり、村落近郊では罠猟による被害も報告されています。さらに、こうした密猟行為は無差別で行われることが多く、オカピが偶発的に巻き込まれるケースもあります。

加えて、森林破壊によって生息域が細分化されると、個体群間の遺伝的交流が失われ、近親交配が進む恐れがあります。これは繁殖力の低下や病気への耐性喪失など、長期的な絶滅リスクを高める要因です。IUCNやWWFをはじめとする国際機関は、こうした多重的な脅威を分析し、包括的な保全戦略の構築を推進しています。

なお、IUCNはオカピの保護において、生息環境の回復、密猟対策、地域住民との共存、科学的モニタリングの強化を柱とした長期的アプローチを推奨しています。

オカピの生息数はどれくらい?個体数の推移と今後の懸念とは?

オカピの野生個体数は、2025年現在、推定で約5,000〜10,000頭とされています。この数はあくまで目安であり、現地の治安悪化や調査困難な環境の影響で、正確なモニタリングが行き届いていないのが現状です。過去20年間で個体数は30%以上減少していると見られており、これは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで「絶滅危惧種」に分類される主要因の一つとなっています。

この減少には複数の要因が関係しています。違法伐採や鉱物資源の採掘による森林破壊に加えて、武装勢力による保護区の占拠や、密猟の横行が生息数に深刻な影響を与えています。オカピは低繁殖率の動物であり、1回の出産で産むのは通常1頭のみ、妊娠期間も約14〜15か月と長いため、急激な個体数回復は見込めません。

さらに、森林の断片化によって孤立した個体群が形成されており、遺伝的多様性の喪失が懸念されています。近親交配のリスクが高まると、免疫力の低下や繁殖障害を引き起こす可能性があり、長期的には集団の健全性に重大な影響を及ぼします。そのため、保護区の接続性を保つことや、科学的な遺伝管理が今後ますます重要になります。

日本でオカピが見られる場所は?動物園での飼育と繁殖の実績とは?

日本でオカピに出会える場所は限られており、代表的なのが、神奈川県横浜市にある「よこはま動物園ズーラシア」です。この動物園では1999年の開園時から国際的な種保存計画(EEP:欧州エキゾチック種プログラム)に基づき、オカピの導入と繁殖に積極的に取り組んできました。

ズーラシアでは、オカピの自然な行動が観察できるよう、熱帯雨林を模した展示スペースが設けられ、遮音・遮光性の高い環境を整えています。繁殖実績もあり、国内で初めてのオカピ誕生もこの施設で実現しました。飼育は非常に難しく、ストレスに敏感で特定の食性を持つことから、日々の健康管理には専門的な知識と経験が求められます。

また、ズーラシアは教育活動にも力を入れており、オカピに関する展示パネルや講習会などを通じて、来園者にその希少性や保全の重要性を伝えています。これにより、動物園という場が単なる展示施設ではなく、保全教育の拠点として機能しています。

オカピは何を食べている?野生と飼育下で異なる食性とは?

オカピは草食性の反芻動物で、自然下では100種類以上の植物を食べていることが確認されています。主に広葉樹の若葉、果実、つる植物、シダ類、キノコなどを食べるほか、ミネラル補給のために天然の塩場(ミネラルリック)を訪れることもあります。特にクワ科やアカテツ科などの植物を好む傾向があるとされています。

飼育下ではこれに対応するために、干し草やイヌマキなどの葉類、栄養補助飼料(ペレット)、果物・野菜、特別配合されたミネラルブロックなどが与えられています。反芻(はんすう:一度飲み込んだ食べ物を再び口に戻して噛み直す)を行うため、胃の管理や繊維質の供給がとても重要です。

オカピは味や匂いに敏感で、気に入らない食材を残す傾向があり、飼育下では食事内容を定期的に見直す必要があります。栄養バランスと食欲の維持が健康状態に直結するため、飼育スタッフの観察と調整が欠かせません。自然下でも飼育下でも、オカピの食性はその行動や健康に大きく関わっており、保全活動においてもこの知識は重要な役割を果たしています。

オカピの未来はどうなる?保全の取り組みと課題とは?

オカピを守るための取り組みは、国内外でさまざまに展開されています。中でも中心的な役割を担っているのが、コンゴ民主共和国にある「オカピ野生生物保護区(Okapi Wildlife Reserve)」です。1992年に設立されたこの保護区は、ユネスコ世界遺産にも登録されており、約13,700平方キロメートルにわたる広大な森林を保護しています。

この保護区では、密猟対策パトロール、生息地の監視、環境教育、現地住民との協働プロジェクトなどが行われており、国際NGOや大学研究機関も連携しています。また、ドローンやGPS首輪を活用した最新のモニタリング技術も導入され、オカピの移動範囲や生息状況の可視化が進んでいます。

ただし、政治的な不安定さや資金不足、人材の確保と育成など課題も多く、長期的な視点に立った支援が不可欠です。将来的には、生息地の回復とともに、エコツーリズムや地域住民の自立支援を組み合わせた「人と共に生きる保全モデル」の確立が目指されています。オカピはその象徴として、熱帯林の未来を映すバロメーター的存在とも言えるでしょう。

オカピは何科の動物?総括として知っておきたい10のポイント

- オカピは見た目こそシマウマに似ているが、キリン科に分類されるアフリカ固有の哺乳類。

- 生息地はコンゴ民主共和国のイトゥリ熱帯雨林に限定され、極めて狭い範囲に集中している。

- 2025年現在、野生個体数は推定5,000〜10,000頭。過去20年間で著しい減少傾向にある。

- 絶滅危惧種(EN)としてIUCNレッドリストに登録されており、森林伐採や密猟などの人為的要因が主な脅威。

- オカピは妊娠期間が長く、1回の出産で1頭しか産まれないため、個体数の自然回復は困難。

- 日本国内では「よこはま動物園ズーラシア」が飼育・繁殖に成功しており、教育活動にも力を入れている。

- 野生では100種以上の植物を食べる多様な食性を持ち、飼育下では専用の食事と厳密な管理が求められる。

- オカピ野生生物保護区では、ドローン監視やGPS追跡など最先端技術を使った保全活動が展開されている。

- 生息地の断片化による近親交配リスクが高まり、遺伝的多様性の維持が今後の課題となっている。

- オカピの保護は、単なる一種の保全にとどまらず、熱帯雨林全体の生態系保全につながる重要な取り組みである。