ニホンザルって、どこかで見たことがある気がしませんか?

温泉に入る姿や赤いおしりが印象的な彼ら。

でも実際には、その寿命や生活環境、からだの特徴など、あまり深く考えたことがない人も多いかもしれません。

この記事では、そんなニホンザルの「寿命」という切り口から、彼らの暮らしや進化の背景、日本に根付いた存在としての側面まで幅広くご紹介します。

身近だけど意外と知られていないニホンザルの世界を、あなたも一緒にのぞいてみませんか?

本記事では、そんなニホンザルの寿命にまつわる不思議な生態や特徴を、現在の現状も交えながら深ぼっていきます。

この記事を読めば、ニホンザルの意外な世界が見えてくるはずです。

・ニホンザルの実際の生態や寿命に興味がある方

・動物園でニホンザルを見てもっと知りたくなった方

・ユニークなネタを探している動物好きな方

ニホンザルの実際の寿命はどれくらい?その生態や特徴からひもとく

ニホンザルとは一体なに?意外と知らないその歴史と分類

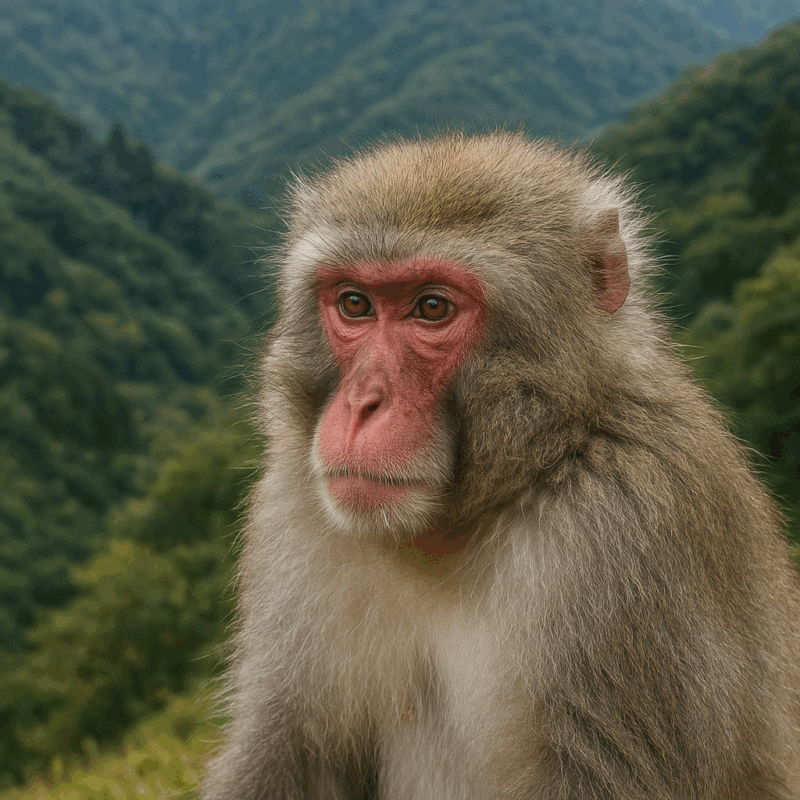

ニホンザル(学名:Macaca fuscata)は、日本固有の霊長類であり、世界で最も北に生息するサルとして知られています。霊長目オナガザル科に分類され、東アジアに広く分布するマカク属の一種です。

北海道を除く本州・四国・九州の広範な地域に分布しており、地域ごとに微妙な形態差や行動差が観察されることがあります。縄文時代の遺跡からもニホンザルの骨が出土しており、日本人とニホンザルとの関わりの深さがうかがえます。

地理的に孤立した亜種(例:屋久島のヤクシマザル)も存在し、遺伝的な多様性にも注目が集まっています。ニホンザルは、長い進化の過程で日本の風土や気候に適応してきた、非常に興味深い種なのです。

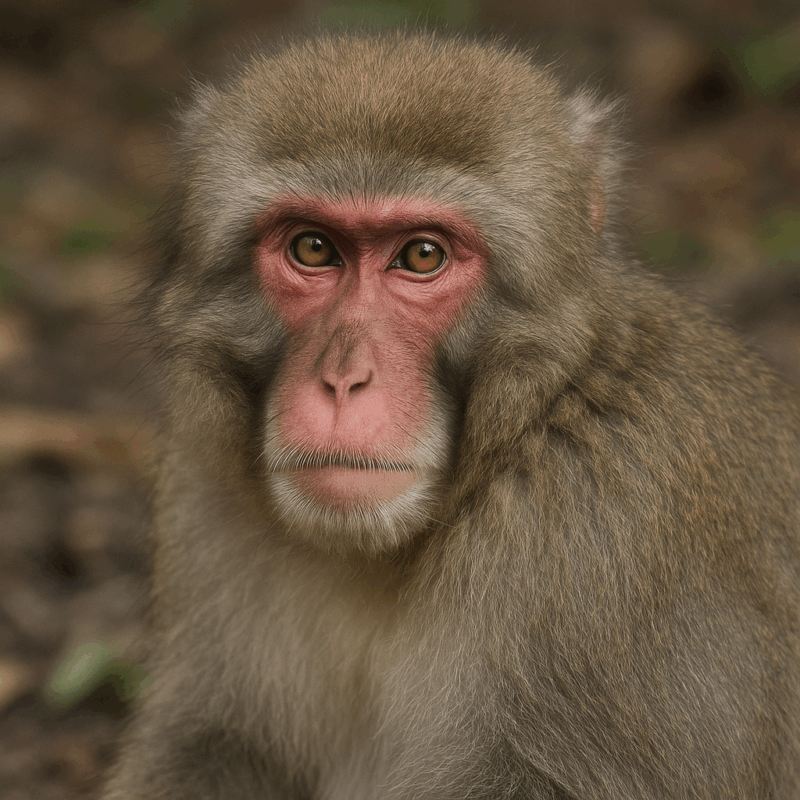

ニホンザルの特徴はどんなところ?

ニホンザルの最大の特徴は、その外見と社会構造にあります。体長はオスで55〜60cm、メスで45〜55cm程度。体重はオスが11〜14kg、メスが8〜11kgとされており、性差が顕著です。顔と臀部の赤色は性的成熟や社会的信号と関係し、特に繁殖期に顕著になります。

また、冬季には厚い被毛に覆われ、氷点下の環境下でも活動可能です。ニホンザルは昼行性で、主に森林に生息し、果実、木の葉、昆虫などを食べる雑食性を示します。

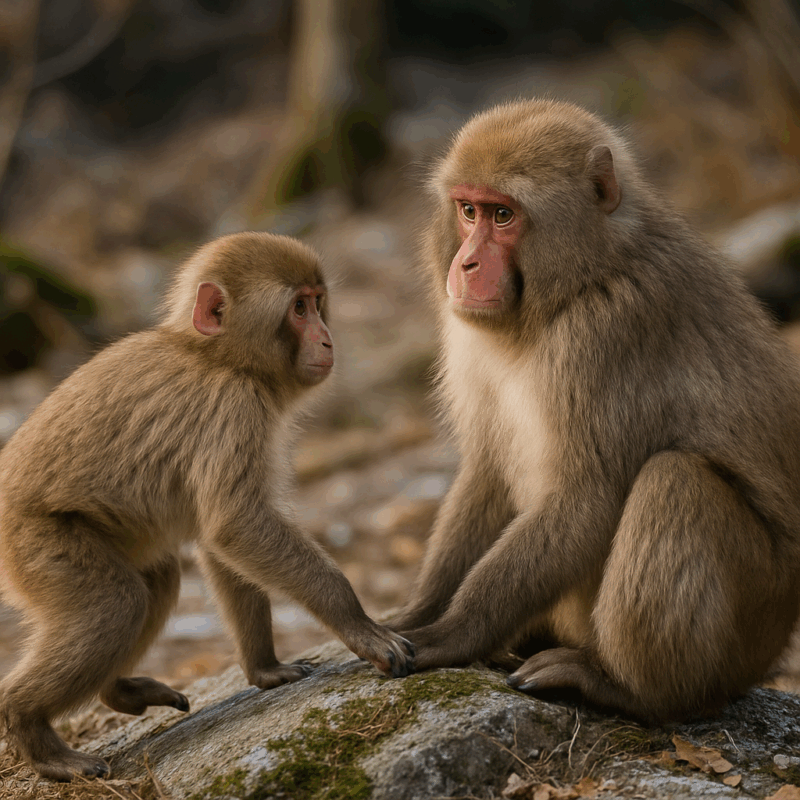

群れ社会は母系を中心とした階層構造をもち、順位によって繁殖の機会や食物資源へのアクセスが異なる点が注目されています。社会的な結びつきの強さは、ストレス軽減や健康維持に寄与し、寿命にも影響を与える可能性があります。

ニホンザルの寿命は野生と飼育でどれだけ違う?

野生のニホンザルの平均寿命は、一般的に12〜15年とされています。しかし、生息環境や個体の順位、繁殖履歴、天敵の有無などによって個体差が大きく、20年以上生きる個体も報告されています。

一方、動物園や研究施設などの飼育環境では、平均寿命は25年を超えることが多く、最高齢記録として37歳という例もあります(出典:日本モンキーセンター)。この差の背景には、食料の安定供給、疾病管理、天敵の不在、ストレスの少ない生活環境などがあります。

ただし、飼育環境においても群れ内での社会的地位が低い個体はストレスを感じやすく、健康状態や寿命に悪影響を及ぼす可能性があるため、社会構造への理解と適切な環境整備が求められます。

ニホンザルの生息地域はどこ?

ニホンザルは、日本の本州・四国・九州に分布し、標高ゼロの海岸林から標高3000メートルに達する高山帯まで、非常に幅広い生息地に適応しています。特に長野県の地獄谷、屋久島、青森県下北半島などは、生息密度が高く、観察研究が盛んな地域として知られています。

青森県の個体群は「最北端のサル」として知られ、寒冷地への適応進化のモデルケースとなっています。一方で、都市部周辺や農地近くに進出する個体もあり、農作物被害が社会問題となることもあります。

こうした地域では、人間との軋轢(あつれき)が寿命や生息数に影響を与える可能性も指摘されています。適切な生息地管理と人間との共存が今後の課題です。

ニホンザルのしっぽの役目とは?

ニホンザルのしっぽは、平均で7〜10cm程度と非常に短く、他のマカク属のサルと比べて目立ちません。これは、ニホンザルが樹上生活よりも地上での移動を重視するよう進化したことによると考えられています。

しっぽは本来、樹上でのバランスをとるための器官として機能しますが、ニホンザルではそれが限定的になっています。その代わりに、四肢の力や柔軟な関節構造によって地上でも安定した移動が可能になっています。

しっぽの短さそのものが寿命に直結するわけではありませんが、エネルギー消費の効率化や寒冷地適応との関連性が考えられ、進化的視点から見ると意味のある特徴です。動きの少ないしっぽは、霜焼けのリスクを下げる効果もあると指摘されています。

ニホンザルが温泉に入るのはなぜ?

ニホンザルが温泉に入る行動は、特に長野県の地獄谷野猿公苑でよく観察され、1960年代後半から観察記録があります。当初は人間の残した温水に偶然入ったことがきっかけとされており、その後、群れ内で模倣(モデリング)学習により行動が広がったと考えられています。

研究では、温泉入浴がストレス軽減や寒冷下での体温維持に有効であることが明らかになっており、特に繁殖期の雌にとって重要な行動とされています(出典:京都大学霊長類研究所、2018年発表)。

また、群れ内の地位が高い個体が温泉を優先的に使用できることから、社会的地位と健康・寿命との相関性にも注目が集まっています。行動の伝達や環境適応という視点でも、非常に興味深い文化的行動です。

ニホンザルの寿命に影響する要素を解析

ニホンザルのおしりはなぜ赤い?

ニホンザルの赤いおしりは、性成熟のサインであるとともに、群れ内での社会的なメッセージを伝える重要な信号でもあります。特に繁殖期の雌では、臀部が膨張し赤みが増すことで発情期を示します。

この視覚的な合図は、群れ内のオスに対して繁殖のタイミングを知らせる役割を果たします。さらに、ニホンザルは体温調節を皮膚の血流変化によって行っており、赤くなる部位は血流が活発であることを意味します。

このような生理的特徴は、体調や健康状態を示す指標にもなり得るため、個体間の関係性を円滑に保つ効果があります。無駄な争いを避け、エネルギーを温存することで、寿命の延長にもつながると考えられています。

ニホンザルとアカゲザルとの違いは?

ニホンザル(Macaca fuscata)とアカゲザル(Macaca mulatta)は、いずれもマカク属に属する近縁種ですが、生態・分布・行動・外見にいくつかの違いがあります。ニホンザルは日本固有種で寒冷な気候にも適応している一方、アカゲザルはインドから東南アジア、中国などに広く分布し、より温暖かつ乾燥した環境を好みます。

アカゲザルの方が体毛が薄く、色味も明るい傾向があります。また、行動特性としては、アカゲザルの方が都市部への適応が進んでおり、人間との接触が頻繁です。寿命に関しては、両種とも飼育下で25〜30年ほどとされていますが、野生下ではニホンザルの方が若干長く生きる傾向にあります。

これは寒冷地に生きるための適応力が、健康や感染症への耐性を高めている可能性があると考えられています。

ニホンザルは本当に絶滅危惧種?

現在(2025年時点)、ニホンザルは環境省のレッドリストにおいて「軽度懸念(LC)」に分類されています。つまり絶滅の危険性は直ちにはないと判断されていますが、一部地域では生息数が減少しているケースも報告されています。

主な要因としては、森林伐採や都市開発による生息地の縮小、農業被害による駆除、気候変動による環境の変化が挙げられます。特に農業地域との境界での軋轢が顕著であり、「有害鳥獣」として捕獲・処分される個体も少なくありません。生息地の分断や孤立化は遺伝的多様性の減少を招き、将来的なリスクとなり得ます。

そのため、長期的な視点での生息地保全と、人とサルとの適切な関係構築が求められています。

ニホンザルの握力とは?

ニホンザルの握力は、野生生活において極めて重要な要素のひとつです。研究によれば、成体のオスの握力は40〜50kg程度に達するとされ、人間の平均的な握力(成人女性で30kg前後、男性で45kg前後)に匹敵する、あるいはそれを上回ることもあります。

この握力は、木登り、移動、採食、争い、さらには道具の利用といった多様な行動に活かされています。近年の観察では、石や木の枝を道具として用いて餌を取り出す場面も確認されており、高度な運動能力と知能を併せ持っていることが分かります。握力が強い個体ほど、怪我の回避や餌の確保に有利であるため、生存率や寿命にも好影響を与えると考えられています。

ニホンザルを飼うことはできる?

日本国内では、ニホンザルは「特定動物」に指定されており、個人で飼育するためには厳格な基準をクリアした上で、都道府県の許可を得る必要があります。さらに2020年の動物愛護管理法の改正により、特定動物の新規飼育は原則禁止となり、既存飼育者にも登録更新と定期的な監査が義務づけられました。

ニホンザルは高い知能と社会性を持ち、適切な刺激と群れ生活が不可欠な動物です。単独飼育や不適切な飼育環境は、ストレスや問題行動(自傷行為・攻撃性など)を引き起こし、寿命を大きく縮めてしまいます。したがって、ニホンザルの飼育は一般家庭には事実上不可能であり、専門施設や認可を受けた動物園に任せるのが最善の方法とされています。

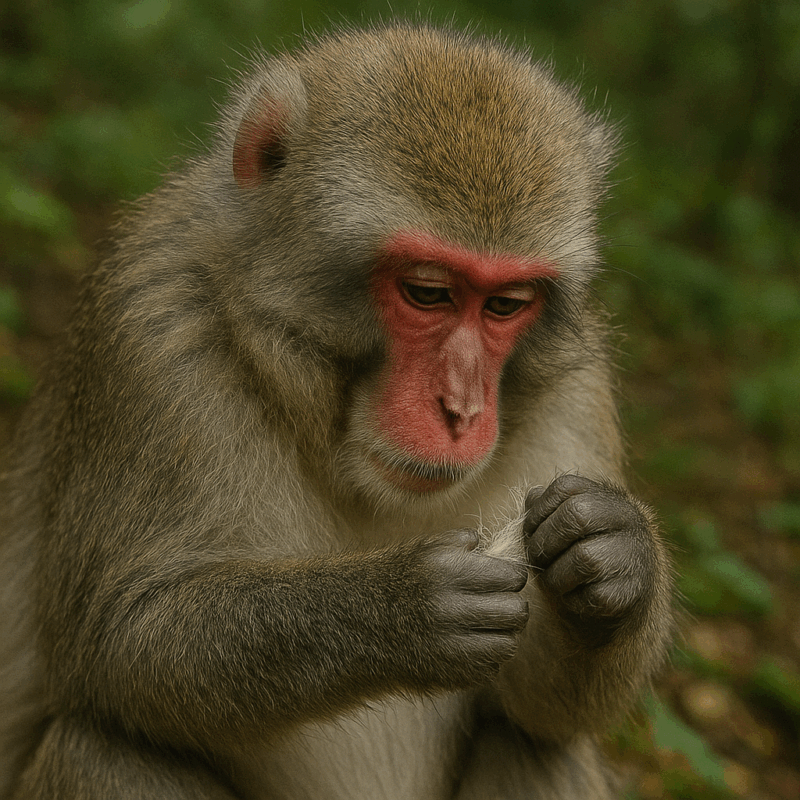

ニホンザルはいったい何を食べている?

ニホンザルは典型的な雑食性動物であり、季節や地域によって食べるものが大きく変わる柔軟な食性を持っています。春には若芽や花、夏には果実、秋には堅果(どんぐり、クリ)、冬には樹皮や地衣類(ちいるい)を食べるなど、四季折々の自然物を食べ分ける能力があります。

昆虫や鳥の卵、小動物など動物性たんぱく質も摂取することがあります。飼育下では栄養バランスを考慮して、果物、野菜、穀類、サル用ペレットなどが与えられます。こうした多様な食事は腸内細菌の多様性を維持し、免疫力の向上や老化の抑制に役立っているとされます。食性の豊かさは、寿命を左右する重要な因子のひとつといえるでしょう。

ニホンザルの寿命に関する総括

- ニホンザルは日本固有の霊長類であり、世界で最も北に生息するサルとして、環境適応力の高さが際立っている。

- 彼らは群れでの複雑な社会構造と強い絆を持ち、それがストレス軽減や寿命延長に貢献している可能性がある。

- 野生では12〜15年、飼育下では25年以上生きる個体も確認されており、生活環境が寿命に大きく影響している。

- 幅広い生息域を持ち、高山から低地まで多様な気候に適応できる柔軟性を有する。

- 温泉入浴や短いしっぽなど、寒冷地への特化した進化は寿命を支える行動や形態として注目されている。

- 他のマカク属との比較では、寒冷順応や社会行動において独自性があり、長寿の背景に関わっていると考えられる。

- 絶滅危惧種ではないが、生息地の減少や農業被害による人間との対立が今後の生存に影響を与える可能性がある。

- 握力や道具使用などの身体的・知的能力も高く、健康な生活と長寿に寄与している行動特性が明らかになっている。

- 法律上は特定動物に指定されており、適切な管理なしに飼育することは寿命を損なう危険が高い。

- 雑食性で四季ごとの多様な食材を取り入れる食生活が、栄養バランスと免疫力を保ち、健康寿命を支えている。

- おしりの赤さや皮膚の変化は健康状態のサインとなっており、群れ内での秩序維持にも役立っている。

- ニホンザルの寿命は、自然環境、社会性、行動、食性といった複合的な要因に支えられている。

- 今後も生息地の保全や正しい理解の普及が、ニホンザルの長寿と共存への鍵となる。

- 寿命という切り口から、ニホンザルの進化、生態、文化的行動を深く知ることができる貴重な視点が得られる。