マンドリルとは、一体どんなサルなのでしょうか?

色鮮やかな顔と赤く膨らんだおしりで知られていますが、その性格は本当に怖いのでしょうか?

また、マントヒヒとの違いや赤ちゃんの様子、意外な寿命、生息地の特徴、そしてユニークな食べ物など、気になるポイントは山ほどあります。

凶暴というイメージが先行しがちなマンドリルですが、果たしてその実態は?

この記事では、マンドリルの性格を軸に、知られざる特徴や面白い生態を深掘りし、他のサイトでは得られない専門的かつ親しみやすい視点から紐解いていきます。

- マンドリルの外見に興味を持った方

- 性格は怖いと思っていたが、真実を知りたい方

- マンドリルとマントヒヒの違いを明確にしたい方

- マニアな動物ファン、動物園好きの方

マンドリルの性格は本当に怖い?特徴から見える本性に切り込む

マンドリルとは一体なに?

マンドリル(Mandrillus sphinx)は、アフリカ中西部の熱帯雨林に生息する霊長類で、ヒヒに近縁な種ですが、独立した「マンドリル属」に分類されます。 最大の特徴は、オスに顕著な鮮やかな顔とおしりの色彩で、霊長類の中でも最もカラフルな種とされています。

体長はオスで約75〜95cm、体重は約25〜35kgに達し、メスよりもはるかに大きな性的二形(オスとメスで体格差がある)が見られます。 分類学的にはヒヒ属(Papio)に近いとされてきましたが、遺伝学的研究により現在はマンドリル属(Mandrillus)に再分類されました。

森林に適応した生活様式を持ち、地上で採食しつつ、夜間は樹上で休息するなど、独自の生態が確立されています。 そのため、サバンナに多いヒヒとは行動・環境ともに大きく異なることがわかります。

また、社会性の高さと色彩による視覚的コミュニケーションの進化が著しく、群れの中での序列や繁殖行動にも深く関わっています。 このように、マンドリルは外見だけでなく、生態・分類・行動の面でも非常にユニークな存在といえるのです。 彼らの特徴を知ることは、その性格や行動様式を正しく理解するための第一歩となります。

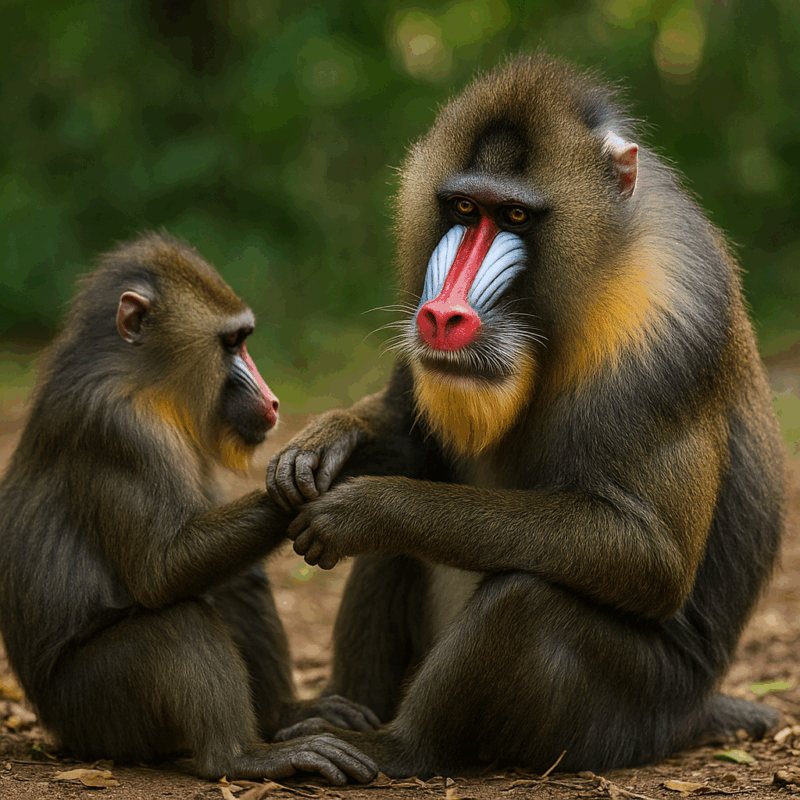

マンドリルの性格は?

マンドリルの性格は「強い社会性と状況依存的な攻撃性」を併せ持つことが科学的に確認されています。 社会的には非常に協調的で、グルーミング(毛づくろい)を通じた信頼関係の構築や、鳴き声・表情による複雑な意思伝達を行います。 一方で、外敵や群れ外のオスに対しては非常に敏感かつ攻撃的に反応することが知られています。

このような性格は、単に「凶暴」と一括りにするのではなく、「群れを守るための社会的防衛行動」と理解すべきです。 例えば、群れのリーダーであるアルファオスは、自分の地位や群れの秩序を保つため、威嚇や衝突を辞さない姿勢を見せます。

しかし、日常的な行動では穏やかで、特にメスや子どもに対しては保護的に接する個体も多く見られます。 また、動物園での観察では、長期にわたる飼育下で飼育員に対して信頼を示す個体も存在し、性格の柔軟性が伺えます。

このような性質は、環境や個体の経験により変化し得る「適応性の高い社会的性格」とも言えます。 マンドリルの性格を正確に捉えるには、攻撃的側面だけでなく、社会性や感受性の強さにも目を向ける必要があります。

マンドリルの特徴による社会構造

マンドリルは、群れで生活する高度に社会的な霊長類で、特に「スーパートループ(超群)」と呼ばれる100頭以上の集団を形成することがあります。 この構造は複数の母系グループを中心に、優位なオスが繁殖期に加入する「一時的ハーレム型」とも言えます。

オスは通常、繁殖期以外では群れから離れて単独で行動し、繁殖期になるとメスのいる群れに加わります。 アルファオスはメスとの交尾機会を独占する代わりに、群れを外敵から守り、秩序を維持する役割を担います。

このとき、顔や尻の色の鮮やかさが健康状態や支配的地位の象徴となり、メスの選好に影響します。 メスたちは比較的安定した小規模な母系集団を形成し、長期的な親族関係を維持しながら子育てをします。

また、群れ内の争いは表情や姿勢、鳴き声で事前に調整されることが多く、実際の闘争を回避する知恵が見られます。 社会構造の中で個体間の役割が明確であることは、マンドリルの高度な社会性と知能の証明でもあります。 このように、マンドリルの社会構造は、色彩、地位、性別、年齢といった多層的な要素によって形づくられているのです。

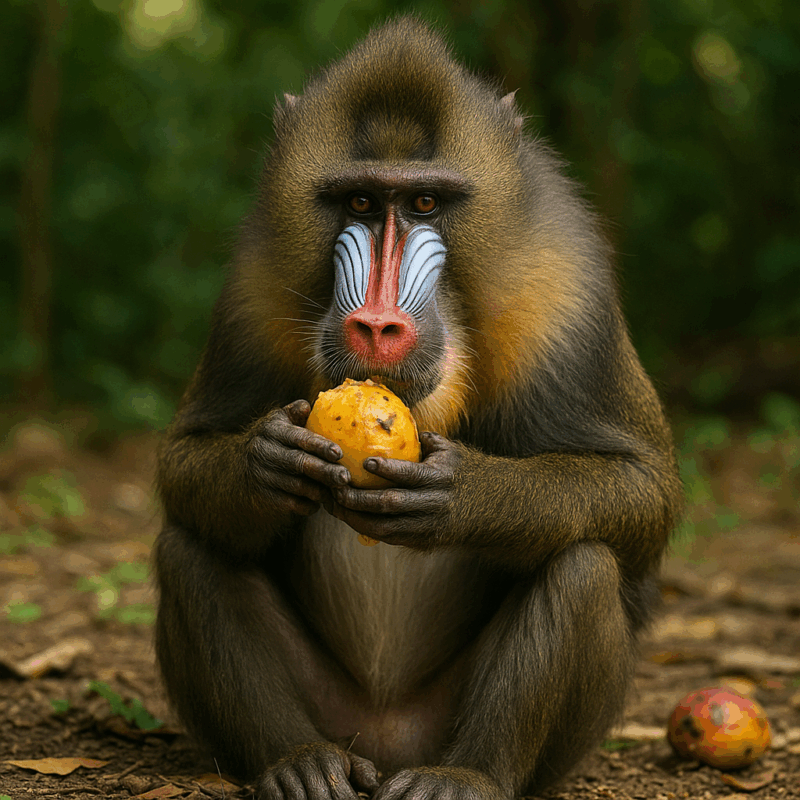

マンドリルの食べ物とは?

マンドリルは雑食性でありながら、主に果実を中心とした食生活を送るフルーツ偏重型の霊長類です。 観察研究によると、彼らはイチジク類やマンゴー、ヤシの実など栄養価の高い果実を好んで採食します。 それに加え、昆虫、カタツムリ、ミミズ、さらには小型の爬虫類や両生類も捕食することが確認されています。

このように、マンドリルの食性は非常に多様で、季節や環境条件に応じて柔軟に変化します。 実際、乾季には根や葉を多く食べる傾向があり、湿潤な季節には果実や昆虫を多く摂取するなど、環境適応型の食行動が見られます。

また、採食行動は群れの中で社会的な要素も持ち、アルファオスが先に食事を取る、年少個体が年長者に道を譲るといった秩序が存在します。 こうしたルールは、摩擦を避けながら群れの調和を保つために重要な役割を果たしていると考えられています。

さらに、食物選択は健康状態や個体差にも影響されており、体調が優れない個体は柔らかい果実を優先する傾向も報告されています。 マンドリルの食性を理解することは、生態だけでなく行動学や健康管理、保護活動においても極めて有意義な情報となるのです。

マンドリルは凶暴なのか?

マンドリルは「凶暴な動物」として描かれることもありますが、科学的にはこの表現は正確とは言えません。 実際のところ、マンドリルの攻撃性は特定の状況下で発揮されるものであり、常に危険な存在というわけではありません。

特にオス同士の対立時や繁殖期における優位争いの場面では、牙をむき出しにして威嚇したり、激しく争うこともあります。 しかしこれは、群れ内の秩序や繁殖権を守るための行動であり、無意味に暴れるわけではありません。 一方、通常の生活ではグルーミングや鳴き声での交流など、非常に穏やかで協調的な一面が際立ちます。

また、動物園などの飼育下では飼育員に懐き、合図に従って行動する例もあり、個体によっては人間に対しても信頼を寄せることがあります。 攻撃性の有無は、外的なストレスや社会的圧力、環境の変化などにより左右されるため、一面的に「凶暴」と評価するのは適切ではありません。

マンドリルの行動を理解するには、「防衛的攻撃性」と「協調的社会性」の両面を同時に見る視点が必要です。 つまり、マンドリルは凶暴な動物ではなく、むしろ社会の秩序を保つために合理的に行動する高知能な生物といえるでしょう。

怖いだけじゃない!マンドリルの性格は意外にも素直?

マンドリルには、見た目の派手さや攻撃性の印象とは裏腹に、非常に繊細で素直な性格も見られます。 特に群れ内での協調行動や、母親と子どもの密接なスキンシップには、優しさや情緒性の高さが表れています。 例えば、子ども同士が遊びながら社会性を学び、母親がやさしく見守るといった様子は、ヒトの家族関係にも似ています。

また、メス同士のグルーミング行動や、緊張緩和のための接触行動などからは、強い共感性と社会的つながりが感じられます。 飼育下では、名前を呼ぶと反応する個体もおり、飼育員の声色や表情を見分けて行動を調整する例も報告されています。

こうした行動は、感情認知能力(他者の感情を察知する力)や、学習による柔軟な適応性を示しています。 つまり、マンドリルは「凶暴で派手なサル」というイメージにとどまらず、情緒豊かで適応力に富んだ存在なのです。 個体によって性格は異なり、慎重で内向的なタイプもいれば、好奇心旺盛で外向的な個体も存在します。

こうした性格の多様性は、群れ社会を円滑に保つための自然な仕組みとも言えるでしょう。 マンドリルの繊細さと柔軟さに目を向けることで、彼らへの理解と尊重が深まるはずです。

マンドリルの性格はマントヒヒと違う?生息地や行動の違いから比較する

マンドリルの生息地とは?どこで暮らしているの?

マンドリルは、アフリカ中西部の熱帯雨林地帯に生息しており、主にガボン、カメルーン、コンゴ共和国、赤道ギニア南部などが分布域です。 彼らは湿度の高い森林地帯を好み、特に密生した低地熱帯雨林を主な生活圏としています。

森林の中でも、果実の豊富な地域や水源の近くを拠点にすることが多く、日中は地上で活動し、夜間は捕食者を避けて樹上で休息します。 このような生活様式は、サバンナや半乾燥地帯に生息するヒヒとは対照的であり、マンドリルがいかに森林に特化した適応をしてきたかを示しています。

また、季節や果実の実り具合によって移動範囲を変える傾向があり、数十キロメートルに及ぶ広大な行動圏を持つこともあります。 衛星追跡調査によれば、マンドリルのスーパートループ(100頭以上の大群)は、森林の中で移動しながら採食・繁殖・休息を繰り返しており、明確な縄張りを持たない流動的な生活を送っています。

近年では森林伐採や道路開発により生息域が断片化され、マンドリルの行動範囲や移動パターンにも変化が見られています。 このような環境変化に適応しつつも、彼らは依然として森林の奥深くで複雑な社会を築いているのです。

マンドリルの寿命はどれくらい?野生と飼育下での違いとは

マンドリルの寿命は、生息環境によって大きく異なります。 野生ではおおよそ20年程度が平均的とされますが、飼育下では適切な栄養管理や医療ケアにより、最大で30〜35年ほど生きる個体も確認されています。

野生環境では捕食者(ヒョウなど)や感染症、食料不足、群れ内の競争といった複数のリスクが寿命を縮める要因となっています。 特にオスは、繁殖期における激しい争いで傷を負ったり、群れを離れ単独生活を送るようになると、生存率が低下する傾向があります。

一方、動物園などでの飼育個体は、これらのリスクが回避されるため、年を取っても安定した生活を送ることができます。 また、飼育下では高齢個体の行動や健康状態の経年変化を追跡することが可能であり、これによりマンドリルの老化過程や社会行動の変化も明らかになりつつあります。

寿命の長さは単なる年数ではなく、どのような社会環境やストレス要因の中で生きているかによって左右されるのです。 したがって、寿命を考えることは、マンドリルの福祉や生態の本質に触れる重要な切り口といえるでしょう。

マンドリルの赤ちゃんはどう育つ?母子の関係と成長のプロセス

マンドリルの赤ちゃんは、妊娠期間約6か月で1頭ずつ出産され、出産後すぐに母親に抱かれて育てられます。 母子の絆は非常に強く、生後数か月間は常に母親の腹にしがみついて行動を共にします。 授乳は約6〜12か月ほど続き、その後も母親との関係は緊密に保たれながら徐々に自立に向かっていきます。

子ども同士の遊びや模倣を通じて、社会的ルールや序列を学ぶ期間が設けられており、これが将来の群れ内での役割形成に大きく影響します。 母親以外のメスが子どもの世話を手伝うこともあり、これを「オールマザリング」と呼びます。

この協力的な子育ては、母親の負担を軽減するとともに、群れの結束を強める社会的機能を持ちます。 また、赤ちゃんは生後数か月で顔の色が変化し始め、成長とともに体格や毛色にも性的二形の兆候が現れます。

このように、マンドリルの赤ちゃんは、個体発達と同時に社会の一員としての成長を遂げていくのです。 その過程を理解することは、彼らの社会性の本質を読み解く重要な鍵になります。

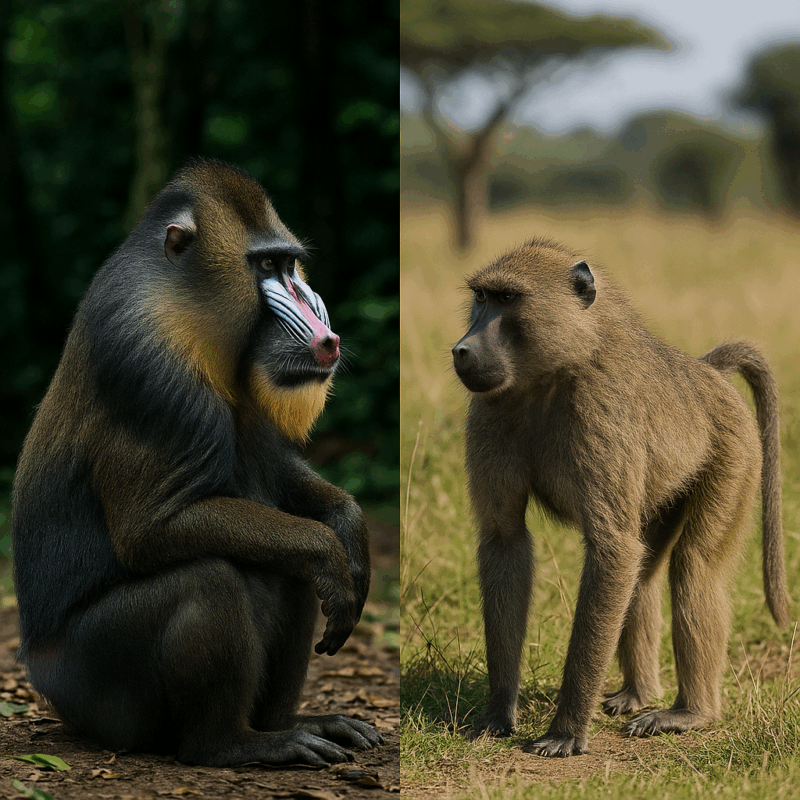

マンドリルとマントヒヒの違いとは?見た目や性格で区別できるの?

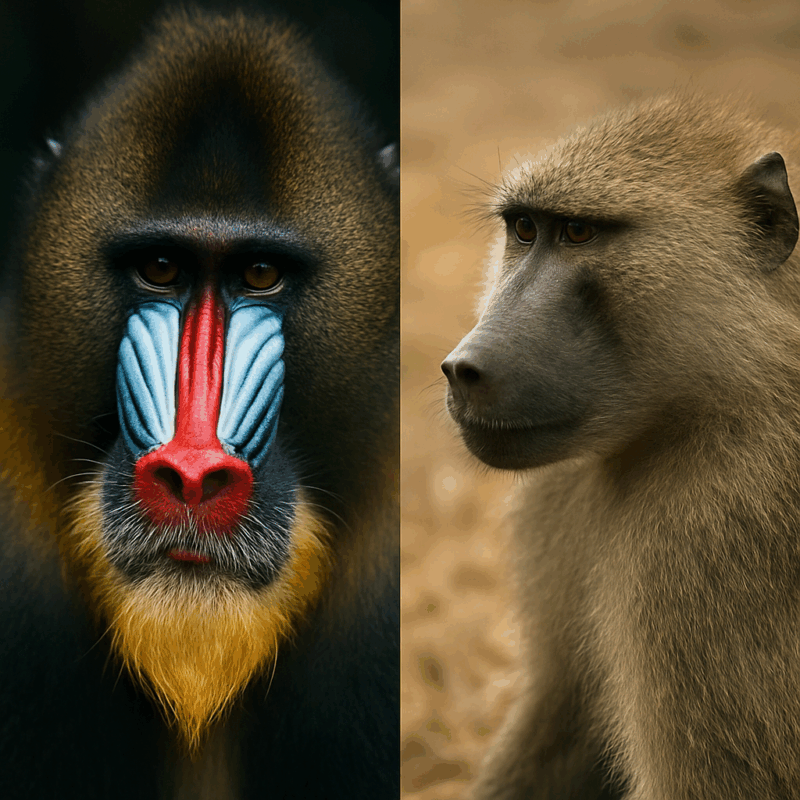

マンドリルとマントヒヒは見た目が似ていることから混同されがちですが、分類や生態、行動面で明確に異なる特徴を持っています。 まず分類上、マンドリルはマンドリル属(Mandrillus)、マントヒヒはヒヒ属(Papio)に属し、厳密には別の属の動物です。

マンドリルの最大の特徴は、オスの顔とおしりに見られる鮮やかな青や赤の色彩で、これは性的選択による進化の結果とされています。 一方マントヒヒは、顔は赤みを帯びていますがここまで色鮮やかではなく、より地味で落ち着いた外見をしています。

また、マンドリルは熱帯雨林に適応した生活を送るのに対し、マントヒヒはサバンナや半乾燥地帯での生活に適応しています。 性格面では、マンドリルは非常に社会的で大規模な群れを形成することがある一方で、マントヒヒはやや小規模な集団で行動する傾向があります。

また、マンドリルは群れ内の表情や色彩、音声による複雑なコミュニケーションが発達している点も特徴的です。 見た目だけでなく、生息環境や行動様式を踏まえることで、両者の違いはより明確になるでしょう。

マンドリルのおしりはなぜ派手?色の意味とその役割とは

マンドリルのおしりが派手な赤や紫に染まっているのは、単なる装飾ではなく、重要な社会的サインとして機能しています。 特にオスのマンドリルでは、顔と同様におしりの色も性成熟や健康状態、社会的地位を示すシグナルとなっています。

この色彩は、血流とホルモンの変化によって強調されるもので、繁殖期にはより鮮やかさが増します。 研究によれば、色が鮮やかであるほど、他の個体に対して優位性や魅力をアピールしやすく、交尾の機会が増える傾向があるとされます。 メスもこの色の鮮やかさを基準にパートナーを選ぶ傾向があり、視覚的な情報が繁殖成功に大きく関わっているのです。

また、尻の色は群れ内でのコミュニケーションにも用いられ、興奮や警戒時に血流が変化することで、相手に気分や状況を伝える役割も果たしています。 つまり、マンドリルのおしりの色は見た目以上に多機能で、生存や社会行動に密接に関連した重要な要素といえるのです。

このような「身体の一部を使ったコミュニケーション戦略」は、霊長類の中でも特に高度なものとされ、マンドリルの社会性の高さを物語っています。

意外とユーモラス?マンドリルの面白い行動エピソードとは

マンドリルの行動には、科学的な注目だけでなく、思わず笑ってしまうようなユニークな一面も多く見られます。 たとえば、動物園などでは餌の時間になると、飼育員の姿を見て走り寄ってくる個体がいたり、特定の音に反応して跳ねたり回ったりする行動が観察されています。

また、鏡やカメラなどの反射物に強い興味を示し、自分の顔を確認するようにじっと見つめる仕草も報告されています。 さらに、仲間のしっぽを引っ張っていたずらをする子どもの行動や、寝たふりをして周囲の反応をうかがうような行動も見られます。

これらの行動は単なる偶発的なものではなく、知的好奇心や社会的遊びの一部と考えられており、マンドリルの高い認知能力と社会性を裏付けるものです。 また、こうした行動を通じて群れ内の関係性が和らいだり、緊張が緩和される効果もあるとされます。

つまり、マンドリルは見た目や性格の派手さとは裏腹に、非常にユーモアと機知に富んだ一面を持つ動物なのです。 そのような一面に目を向けることで、より親しみを持って彼らの行動を観察できるでしょう。

マンドリルの性格の総括:その複雑で魅力的な生態を深掘りして見えたこと

- マンドリルは分類学的にもヒヒとは異なる独自の進化を遂げた霊長類であり、その顔やおしりの色彩は性成熟や社会的地位の指標として機能している。

- 熱帯雨林に適応した生態を持ち、日中は地上で活動し、夜間は樹上で休息するという柔軟な生活スタイルが観察されている。

- 性格は非常に社会的かつ状況依存的であり、平時は協調的だが、繁殖期や緊張時には攻撃性を示すこともある。

- 大規模なスーパートループを形成し、色彩や音声による非接触的なコミュニケーションで秩序を保っている。

- 食性は果実、種子、キノコ、小動物まで幅広く、環境に応じて柔軟に食物選択を変える高い適応能力を持つ。

- オスの中には争いを避け、穏やかで人懐っこい性格を見せる個体もおり、単純に「凶暴」「怖い」だけでは括れない。

- マントヒヒとは分類、生息地、社会構造、外見すべてにおいて明確な違いがあるため、注意深く識別する必要がある。

- おしりの色は視覚的コミュニケーションの道具であり、繁殖成功や群れ内の順位に深く関わる重要な要素となっている。

- 飼育下ではユーモアや好奇心に富んだ行動も多く観察され、人間との相互作用から知性の高さがうかがえる。

- そのすべての要素を統合して見たとき、マンドリルの性格は極めて複雑かつ柔軟であり、環境と社会構造によって大きく左右される存在であるといえる。