フェレットは小さくて愛らしい見た目とは裏腹に、飼い主を悩ませる一面を持っていることをご存じですか?

ネット上では「フェレットがムカつく」といった声も聞かれますが、その理由はどこにあるのでしょうか?

この記事では、フェレットとは何か、どんな特徴を持ち、どのような生態をしているのかを深掘りしながら、フェレットに対する「ムカつく」という感情がなぜ生まれるのかを冷静かつ客観的に解説していきます。

さらに、フェレットとイタチとの違いや、食べ物・生息地・寿命・値段・種類・アルビノ種のことまで網羅的にまとめています。

フェレットを飼うか迷っている方も、すでに飼っている方も、ぜひ最後までご覧ください。

- フェレットの飼育を検討している方

- ペットとしてのフェレットに疑問や不安がある方

- フェレットに対してネガティブな印象を持っている方

- フェレットとイタチの違いを知りたい方

- エキゾチックアニマルに興味がある方

フェレットがムカつくと感じるのはなぜ?その理由と背景を探る

フェレットとはどういう動物なの?

フェレットとは、ヨーロッパケナガイタチ(Mustela putorius)を家畜化した哺乳類で、イタチ科に属します。紀元前からネズミ駆除などの目的で飼われており、ペットとしての歴史も長いです。現在では日本を含む多くの国でエキゾチックアニマルとして流通していますが、完全に人工的に繁殖された家畜種であるため、野生には存在しません。

フェレットが「ムカつく」と言われるのは、こうした基本情報を知らないまま飼い始めた結果として起こることが多いです。たとえば、フェレットは非常に活発で好奇心旺盛な動物で、家具の隙間に入り込んだり、物を隠したりする習性があります。この行動は自然な本能ですが、家の中では「いたずら」と誤解されやすく、飼い主のストレスの原因になることがあります。

さらに、フェレットは独特の体臭を持っており、去勢や臭腺除去手術を行っても完全には消えません。こうした特徴が理解されずに飼われた場合、「思っていたのと違う」というギャップからネガティブな感情につながることもあります。

フェレットの特徴とは?

フェレットの主な特徴は、以下の3点にまとめられます。①柔軟な体と活発な性格、②強いにおい、③トイレのしつけが難しいことです。体は非常に細長く、関節も柔らかいため、わずかな隙間にも容易に入り込みます。これは野生時代のイタチの巣穴探索行動が残っているためで、室内でも家具の下や配線の裏など、想定外の場所に出入りすることが可能です。

また、フェレットは肛門腺(臭腺)から分泌される強いにおいを持っており、これが苦手な人にとっては大きなストレスとなります。日本では販売時に臭腺除去手術が行われている場合が多いものの、皮脂腺由来の体臭は残ります。このため、定期的な掃除や消臭対策が必須です。

トイレに関しても、フェレットは完全には覚えきれない個体が多く、複数のトイレを設置したり、都度掃除したりする必要があります。これらの特徴は、あらかじめ理解しておくべき飼育上の注意点です。もしこれを知らずに飼い始めれば、「思っていたより手がかかる」と感じ、ストレスが増すのは当然です。

つまり、フェレットの特徴は非常に個性的で魅力的である一方で、人間の生活にそのまま当てはめようとするとミスマッチが生じやすいという側面を持っています。

フェレットとイタチの違いとは?

フェレットとイタチは見た目が似ているため、混同されることが多いですが、実際には生物学的にも行動的にも明確な違いがあります。まず分類としては、どちらもイタチ科に属しますが、フェレットは家畜化された亜種であり、野生には存在しません。これに対して、イタチ(たとえばニホンイタチやチョウセンイタチ)は完全な野生動物で、日本の自然にも広く生息しています。

また、フェレットは人に慣れやすく、群れで生活する傾向があります。これは家畜化の過程で人間に適応するよう選択繁殖されたためです。対して野生のイタチは単独行動が基本で、縄張り意識が強く、警戒心が非常に強いという性質を持っています。この違いは、ペットとしての飼いやすさにも直結します。

さらに外見にも違いがあります。フェレットは毛並みや体型がややふっくらとしており、目も大きく、愛玩動物としての特徴が強く現れています。一方、イタチは体がより細く、目つきも鋭いため、攻撃的な印象を持たれがちです。

このように、フェレットとイタチを混同してしまうと、フェレット本来の性質を誤解し、「ムカつく」と感じる要因を増やしてしまう可能性があります。飼育を考える際には、両者の違いをしっかり理解することが重要です。

フェレットの食べ物はなに?

フェレットは完全な肉食動物(真性肉食)で、食事には高タンパク・高脂肪の動物性成分が不可欠です。自然界では小動物や鳥、昆虫を捕食する性質があり、炭水化物の消化は非常に苦手です。そのため、市販のキャットフードやドッグフードでは栄養が不十分で、フェレット専用の高品質フードを用意する必要があります。

実際、フェレットに不適切なフード(穀物や糖分を多く含むもの)を与えると、インスリノーマ(膵臓腫瘍)や消化不良、下痢などの健康被害を引き起こすリスクが高まります。また、食に対して保守的な傾向があり、一度好き嫌いがつくと新しいフードへの切り替えが難しいことも多いです。

さらに、フェレットは空腹に弱く、12時間以上食事を抜くと低血糖症になることもあります。これが深刻な場合、昏睡や命に関わることもあるため、常にフードを用意しておく「常食管理」が推奨されています。

つまり、フェレットの健康を保つためには、栄養バランスに優れた専用フードを用意し、食事内容を厳格に管理する必要があります。

※フェレットの栄養ガイドラインやフードの選び方は、日本小動物獣医師会の公式サイトを参考にしてください。

フェレットの生息地はどこ?

ペットとしてのフェレットは人工的に繁殖された家畜種であり、自然界に本来の「野生のフェレット」は存在しません。これは、野生種であるヨーロッパケナガイタチと異なり、人間の飼育環境でしか生きられない性質を持っているためです。

ただし、原種となるヨーロッパケナガイタチはヨーロッパから北アフリカまで幅広く分布しており、主に草原や森林の縁、農地周辺などでネズミや小動物を狩って生活しています。これに対し、フェレットは野生下では生存能力が低く、遺棄された場合は短期間で死亡するケースが多いです。

実際、アメリカではフェレットの放逐(遺棄)による問題が発生したこともあり、飼育許可制の州も存在しています。日本では外来生物法の観点からも、フェレットの屋外放出は禁止されています。つまり、フェレットは「完全室内飼育」が前提の動物なのです。

このような背景を知らずに「少しだけ外に出しても平気」といった誤解を持つと、事故や逃走によるトラブルを引き起こしやすくなります。フェレットの生息地は、あくまでも人間の家庭内に限定されているという点を、しっかり理解しておく必要があります。

フェレットの寿命の長さはどのくらい?

フェレットの平均寿命は6〜10年とされており、適切な飼育環境と健康管理が行き届いていれば10年以上生きる個体もいます。しかし、遺伝的疾患や食生活、運動不足、ストレスの影響で寿命が短くなることもあり、決して長寿動物とは言えません。

特に注意すべき病気としては、インスリノーマ(膵臓腫瘍)、副腎疾患、リンパ腫(血液のがん)などが挙げられます。これらはフェレットに多く見られる疾患で、症状の進行が早く、高度な医療が必要になることもあります。医療費は高額になるケースもあり、飼い主にとって精神的・経済的負担となりやすいです。

また、フェレットは高齢になると運動量が減り、食欲が落ち、排泄の回数や量にも変化が出てきます。このような変化をいち早く察知し、柔軟に対応することが寿命を延ばすポイントとなります。老化を受け入れたうえで、介護や看取りまで見据えた飼育体制が求められます。

フェレットの寿命を正しく理解しておくことは、「思っていたより短命だった」「すぐに病気になってしまった」といった不満や後悔を減らすためにも重要です。

フェレットがムカつくと言われる一方で、なぜ多くの人に愛されるのか?

フェレットを飼うというのはどういうこと?

フェレットを飼うということは、愛玩動物としての可愛さだけでなく、その特性や習性を深く理解し、環境を整える責任を持つということです。フェレットは非常に活動的な動物であり、日々の運動と刺激が欠かせません。狭いケージに閉じ込めっぱなしではストレスがたまり、攻撃性や問題行動を引き起こす恐れがあります。

また、フェレットは夜行性に近い生活リズムを持つため、人間との生活サイクルにズレが生じることもあります。早朝や深夜に走り回ったり、ガサガサと音を立てたりすることがあり、睡眠の妨げになることもあります。このような生活リズムの違いを前提に、静音性の高い環境や防音対策も求められる場合があります。

トイレのしつけも容易ではありません。多くのフェレットは一部の場所でしか排泄しない傾向がありますが、個体差が大きく、しつけが完璧にいくとは限りません。複数のトイレを用意する、定期的に掃除するなど、清潔な環境維持に手間がかかるのも特徴です。

つまり、フェレットを飼うということは、犬や猫とは異なる視点での飼育スキルと生活調整が求められるということです。魅力的な一方で、日常生活への影響もあることをあらかじめ理解しておくことが、後悔しない飼育の第一歩となります。

フェレットの値段はいくらなのか?

フェレットの購入価格は、種類や年齢、販売経路によって異なります。2025年現在、日本国内のペットショップでは一般的に3万円〜10万円程度で販売されています。特に人気のある品種やアルビノ種、血統が明確な個体は高額になる傾向があります。

また、初期費用として必要になる備品も見逃せません。ケージ(1万〜3万円)、トイレ・給水器・寝床(5,000〜1万円)、フェレットフード・トイレ砂の初期購入(5,000〜1万円)を合わせると、購入時の総額は10万円前後に達することもあります。

さらに、年に1〜2回のワクチン接種(5,000〜8,000円)、定期健診や去勢・避妊手術など、医療関連費用も計画しておくべきです。年間維持費としては、食費・消耗品・医療費を含めておおよそ5万〜10万円ほどかかると見積もられています。

このように、フェレットの価格は「本体価格」だけではありません。長期間にわたって健康に暮らすためには、日々のケアや医療にかかるコストも考慮し、経済的な余裕と責任を持つことが必要です。

フェレットのデメリットとどう向き合えばよいの?

フェレットの飼育には魅力的な一面が多い反面、いくつかのデメリットも存在します。その最たるものが、においやトイレの失敗など、生活空間に直接影響を及ぼす点です。フェレットの体臭は皮脂腺由来であり、手術で臭腺を除去しても完全には消えません。においに敏感な方にとっては大きなストレスとなる可能性があります。

また、前述のようにトイレのしつけが難しく、部屋の隅などに粗相することが珍しくありません。さらに、好奇心旺盛な性格のため、家の中のさまざまな物を隠す、噛む、引き出しに入り込むなどの行動が見られます。これらの行動をすべて制限するのは難しく、人間側の工夫が必要です。

こうしたデメリットを「フェレットのせい」と捉えるのではなく、フェレットの本能的な行動として受け入れ、生活環境を整えることが求められます。たとえば、におい対策には空気清浄機の導入、誤飲防止には専用サークルの活用などが効果的です。

飼育者の理解と工夫があれば、これらのデメリットは大きな問題とはならず、むしろフェレットの個性として楽しむことすら可能です。向き合い方次第で、ストレスの感じ方も大きく変わるのです。

フェレットの種類によって性格や飼いやすさは違う?

フェレットにはいくつかのカラーや系統がありますが、ペットとして流通している個体の大半は「マーシャルフェレット」「パスバレーフェレット」「カナディアンフェレット」などの繁殖場に由来します。それぞれに育成環境や遺伝的背景が異なるため、性格や体格にも若干の傾向があるとされています。

たとえば、マーシャルフェレットは幼少期から社会化が行き届いており、人懐っこく穏やかな性格の個体が多いとされています。一方で、パスバレーフェレットはやや活発で好奇心旺盛な性格が特徴です。ただし、性格の違いは個体差が大きいため、「種類による性格の傾向」はあくまで参考程度に考えるべきです。

毛色にはセーブル(黒褐色)、シナモン(黄褐色)、アルビノ(白)、シルバー、ブレイズなどがありますが、毛色によって性格が決まるわけではありません。むしろ、性格に影響を与えるのは、育った環境・人との接し方・しつけの質です。

したがって、飼いやすさや性格を重視する場合は、種類そのものよりも「その個体がどのように育てられてきたか」を確認することが最も重要です。購入先で実際にふれあい、行動を観察することが良い判断材料になります。

フェレットのアルビノ種にはどんな魅力があるの?

アルビノフェレットは遺伝的なメラニン(色素)欠乏により、全身が白く、目が赤いという特徴を持ちます。視覚が弱い個体が多いため、慎重な行動をとる傾向がありますが、それが逆に飼い主への依存心の強さや甘えた性格につながるとも言われています。

その神秘的な見た目から人気が高く、飼い主との信頼関係を深めやすいとされる一方で、光に弱いなどの配慮が必要です。たとえば、直射日光を避け、室内でもカーテン越しの明るさに調整するなどの環境づくりが求められます。

また、アルビノ個体は臆病な性格の傾向もあり、騒がしい家庭や環境の変化にストレスを感じやすいです。過度な刺激を避け、静かで落ち着いた環境を提供することが健康維持と信頼構築に重要です。

このように、アルビノフェレットには見た目の美しさ以上に、性格の繊細さや環境への配慮が必要とされます。飼い主の理解と優しさが、その魅力を最大限に引き出す鍵になるでしょう。

フェレットのムカつく行動とは?

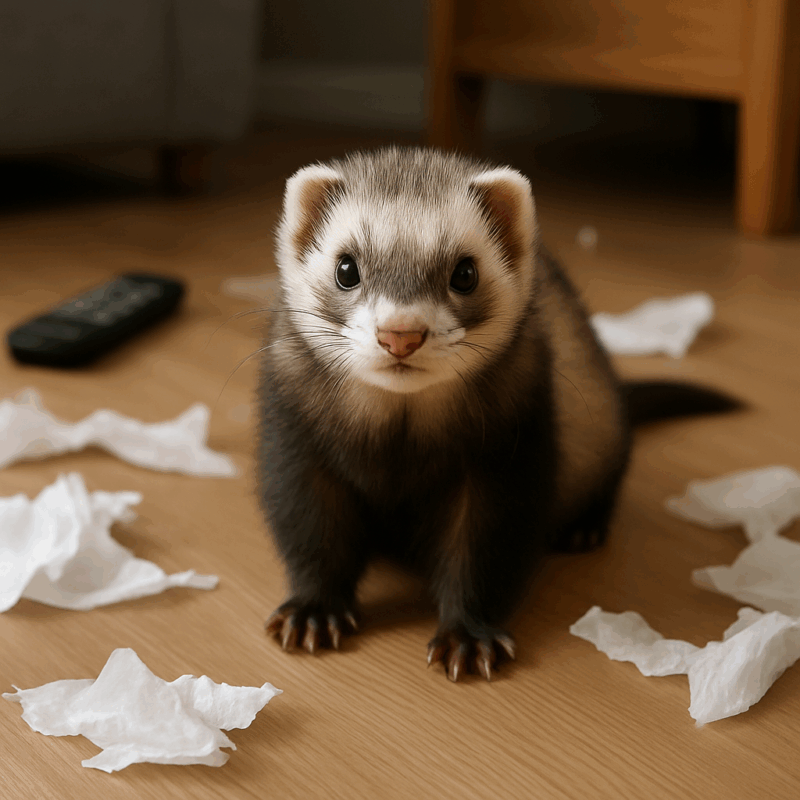

「フェレットがムカつく」と言われる行動には、いくつかの典型的なパターンがあります。その代表例が、トイレ以外の場所での粗相、物を隠す、噛む、夜中に騒ぐといった行動です。これらはいずれもフェレットの本能や習性に基づくものであり、悪意があるわけではありません。

たとえば、フェレットは狭い場所に物を運び込む習性があります。お気に入りの靴下やリモコンが何度も隠されると、イライラしてしまう飼い主も少なくありません。また、甘噛みが強くなったり、家具の隙間に入り込んだりすることも日常茶飯事です。

夜行性の傾向もあるため、就寝中にカチャカチャと音を立てて動き回ることがあります。こうした行動に対して「うるさい」「言うことを聞かない」と感じてしまうのは、飼い主側が本来のフェレットの行動特性を理解していないことが背景にあります。

対策としては、騒音対策を施した遊び場を設ける、トイレの数を増やして成功率を上げる、隠されたくないものは事前に収納するなど、行動を前提とした生活設計が効果的です。

フェレットがムカつく理由に向き合う総括

- フェレットはヨーロッパケナガイタチを家畜化した動物で、野生には存在せず、人との共生に特化した性質を持つ。

- 活発で好奇心旺盛な性格ゆえに、物を隠す・噛む・夜中に騒ぐといった行動が飼い主にストレスを与えることもある。

- 体臭やトイレのしつけの難しさなど、生活空間に影響を与える特徴が「ムカつく」と感じられる原因になる。

- 種類(出身ブリーダー)によってある程度の性格傾向はあるが、個体差の影響が大きく、事前の観察と確認が重要。

- アルビノ種には繊細で依存心の強い一面があり、光や音に配慮した静かな環境づくりが求められる。

- フェレット専用の高タンパク・高脂肪のフードが必要で、誤った食事管理は健康被害につながるリスクがある。

- 寿命は6〜10年程度で、インスリノーマや副腎疾患など特有の病気への理解と予防が必要。

- 購入費用に加え、備品・医療費・飼育環境整備を含めた長期的な金銭的負担を想定する必要がある。

- 行動やにおいへの理解と事前対策を講じることで、フェレットの個性を愛着へと変えることが可能になる。

- フェレットに「ムカつく」と感じるのは知識不足や準備不足によるものであり、正しい理解と工夫が共生の鍵となる。