フサオマキザルとは、南米原産の知能が高くユニークな性格を持つ小型のサルで、近年ペットとしても注目を集めています。

しかし、その飼育には想像以上の費用や知識が求められることをご存知でしょうか?

この記事では、フサオマキザルの値段を中心に、性格や特徴、寿命、生息地、さらには威嚇行動や赤ちゃんの育ち方など、動物園での展示情報も交えながら、専門的かつ分かりやすく深掘りしていきます。

あなたの「飼ってみたい」という気持ちは本物ですか?

それともただの憧れでしょうか?

フサオマキザルに興味があり、もっと深く知りたい方

エキゾチックアニマルのペット飼育を検討している方

動物園で見たサルに魅了されたことがある方

賢いサルとの暮らしにあこがれを抱いている方

フサオマキザルの値段はいくら?ペットとして迎えるためのリアルなコストとは

フサオマキザルとはどんな動物?ペットとしての適性は?

フサオマキザル(Cebus apella、現行分類ではSapajus apella)は、南アメリカの熱帯雨林に生息する小型のオマキザルの一種です。特にブラジル、ペルー、ボリビア、スリナムなどに広く分布しています。霊長類の中でも特に知能が高く、道具を使う能力が確認されていることで知られています。

食性は雑食で、果実、昆虫、小型脊椎動物、ナッツ類を採食します。身体能力と学習能力が非常に優れているため、過去には実験動物や補助動物としても研究されました。

しかし、こうした高知能ゆえに、飼育環境や人間の対応に対して非常に敏感でストレスを受けやすいという特性があります。さらに、社会性の高い動物であるため、個体で飼うことは推奨されません。飼育者が毎日長時間を共にし、知的刺激を与え続ける必要があります。

加えて、フサオマキザルは特定動物(危険性があるとされる動物)に指定されており、一般人が新規に飼育許可を得ることは現行制度上不可能です(環境省, 2020年以降の法改正)。よって、「ペットとして適している」とは言えず、むしろ専門施設での管理が前提とされる動物です。

フサオマキザルの特徴から見る飼育に向く人・向かない人とは?

フサオマキザルの最大の特徴は、非常に発達した「把握尾(尾で物をつかむ能力)」を持つ点にあります。これは、枝や物に巻き付いて体を支えたり、物を操作するのに用いられる、霊長類の中でも高度な運動能力を示すものです。また、前肢の器用さも特筆すべきで、物をつかむ、開ける、組み合わせるといった行動が可能です。

こうした身体能力に加えて、社会的な知性(社会性、順序認知、他者の感情把握など)が高いため、飼育する場合には単純な「しつけ」では通用しません。飼育者は動物行動学や生態学に関する十分な知識を持ち、なおかつ精神的・時間的・経済的余裕がある必要があります。

一方で、単に見た目の可愛さや一時的な流行に流されて飼おうとする人には絶対に向きません。誤った接し方をすると、攻撃的な行動を引き出したり、自己破壊的なストレス行動を誘発することにもなります。動物福祉の観点からも、適切な理解と準備がない人にとっては、非常に難易度の高い飼育対象です。

フサオマキザルの値段はなぜ高額?相場の背景には何がある?

フサオマキザルの価格は2025年時点で150万円〜250万円ほどが流通価格とされています。これはブリーダーによる繁殖がほぼ不可能に近い上、ワシントン条約(CITES)附属書IIに掲載されていることから、輸入には厳格な規制がかけられていることに起因しています。

さらに、日本国内では環境省が定める特定動物制度によって、新規飼育が実質的に不可能であり、合法的なルートで入手できる個体は非常に限られています。つまり、市場に出回る個体数が極めて少ないため、価格が高騰しています。

また、購入費用のほかに、飼育設備(大型ケージ、温湿度管理装置、知育玩具など)にも数十万円〜百万円単位の初期投資が必要となります。法的登録、マイクロチップ装着、保険などの維持費も発生するため、総合的なコストは想像以上に高額です。

これらを踏まえると、フサオマキザルは経済的にも精神的にも「本気の覚悟」が必要な存在といえます。

フサオマキザルをペットにするには許可が必要?飼育条件をチェックしよう

フサオマキザルを日本でペットとして飼うには、特定動物飼養許可が必要です。しかし、この許可は2020年の動物愛護法改正によって、新規取得が原則禁止となりました。2025年現在、個人が新たにフサオマキザルを飼うことは法律上不可能です。例外は、法改正以前から適切に飼育している個体を継続して飼う場合か、研究機関・教育施設に限られています(環境省特定動物制度:令和4年度版資料)。

この制度では、「逸走防止措置」「耐久性のある飼育施設」「緊急時の対応計画」「近隣住民への説明」など、厳密な要件をクリアする必要があります。また、毎年の定期報告や立ち入り検査も義務付けられています。

法制度を無視して違法に飼育した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。実際に過去には、無許可でフサオマキザルを飼育していたとして摘発された事例も存在します。

このように、現在フサオマキザルを飼うことは、法律的にも現実的にも極めて困難です。動物を守るための制度であることを理解し、無理にペット化を目指すのではなく、動物園などで観察し学ぶ姿勢が求められています。

フサオマキザルの寿命を知ってる?長生きだからこそ必要な覚悟とは

フサオマキザルの寿命は、飼育下であれば25〜40年とされ、野生でも20年以上生きる例があります。京都市動物園やアメリカの飼育施設での記録によると、個体差はありますが、30年を超える長寿が確認されています。

この寿命は犬や猫と比べても非常に長く、人間の人生の大部分を共に過ごすことになります。そのため、飼育には「一時的なかわいさ」だけでなく、長期的なライフプランへの組み込みが必要不可欠です。

年齢を重ねるにつれて、骨関節疾患や白内障、認知機能の低下といった老化現象も現れ、医療的な対応が求められる場面が増えます。専門の獣医が対応できる施設も限られており、医療費も高額になりやすいのが現状です。

また、知的刺激を求める性格は高齢になっても続くため、運動・遊び・対話の時間を減らすことはできません。老齢期に適切な環境を維持できないと、うつ状態や自己傷害行動に繋がるリスクもあると報告されています。

フサオマキザルの威嚇行動ってどんな意味?飼育者との関係性に影響する?

フサオマキザルは高度な社会性を持つ一方で、ストレス反応としての威嚇行動を示すことが知られています。たとえば「歯をむき出しにする」「吠えるような声で鳴く」「前肢で叩くしぐさをする」「尾を高く掲げる」といった行動は、明確な不快や警戒のサインです。

これらは人間との信頼関係が構築されていない場合に起こりやすく、特に慣れない環境下や繁殖期などには激しくなる傾向があります。また、群れでの順位関係を重視する動物であるため、人間を「自分より下」と見なすと、威嚇では済まずに咬傷などのリスクにも発展します。

研究によれば、ストレス下でのフサオマキザルはコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が急上昇し、行動にも強い影響を与えることが示されています。

このため、威嚇を受けたときには「しつけ」ではなく、環境の見直しと行動観察によるストレス軽減が最優先となります。威嚇は単なる反抗ではなく、個体からのSOSサインであることを理解しなければなりません。

フサオマキザルの値段の裏にある生態と魅力とは?知能・性格・赤ちゃんの成長にも注目

フサオマキザルの生息地はどこ?野生での生活スタイルとは?

フサオマキザルの自然分布は、南アメリカ大陸のアマゾン流域を中心とする熱帯広葉樹林に広がっています。とくにブラジル、ボリビア、ペルー、エクアドル、スリナム、ベネズエラなどの国々では、森林地帯を中心に広く確認されています。

彼らは「樹上性」の動物であり、ほとんどの生活を木の上で送ります。長く発達した把握尾(しっぽ)を利用し、木の枝を器用に移動したり、ぶら下がったりして行動範囲を広げています。また、果実・ナッツ・昆虫・小動物・花の蜜などを食べる「雑食性」のため、豊かな森が生存には欠かせません。

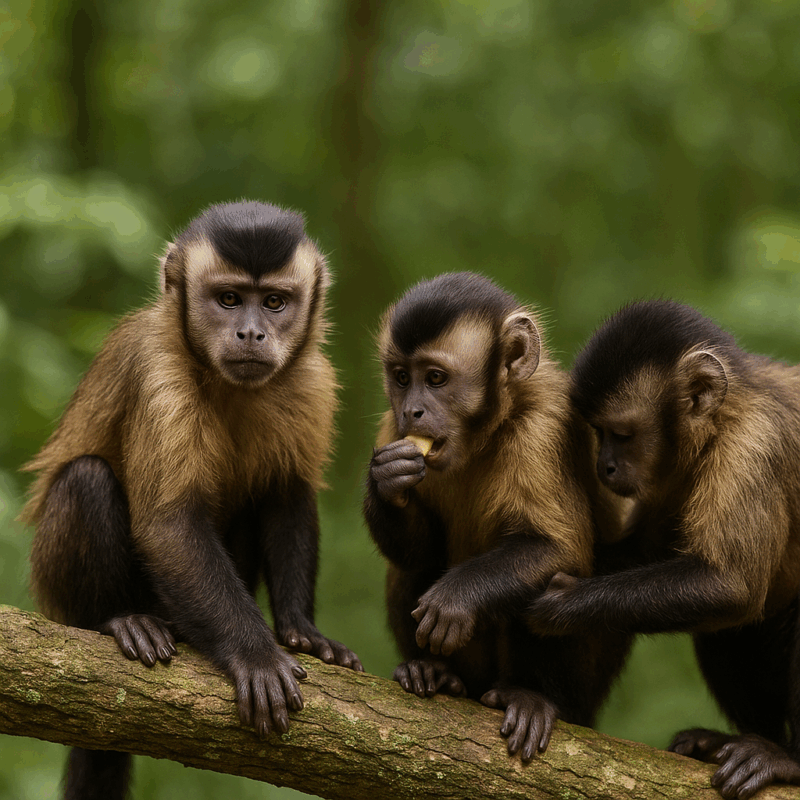

フサオマキザルの活動は昼行性(昼間に行動)で、日中は仲間とともに移動しながら採食し、夜間は高い木の上で休息します。また、10〜30頭程度の群れを作り、個体間で明確な順位関係が存在するのも特徴です。

近年では、アマゾンの違法伐採や鉱山開発の影響で生息環境が急速に失われつつあり、地域によっては個体数が減少傾向にあることが報告されています

フサオマキザルの性格は人懐っこい?それとも扱いが難しい?

フサオマキザルは一見すると人懐っこく見えるものの、その性格は非常に繊細かつ複雑です。高い知能と社会性を持つゆえに、他者の感情や空気を読み取る力に優れており、それが逆に不安やストレスの要因になることもあります。

たとえば、飼育者のイライラした表情や声のトーンだけでも警戒反応を示すことがあり、繊細すぎる一面が見られます。加えて、序列意識が強いため、自分が「下に見られた」と感じると、威嚇や攻撃行動に出ることもあります。

また、子どもや高齢者などの動きに過敏に反応することがあり、咬傷や飛びかかりといった事故も実際に報告されています。特に繁殖期や群れの動揺があるときには、攻撃性が一時的に増すこともあります。

一方で、信頼関係が築かれると非常に親密な行動( grooming、毛づくろいなど)を見せたり、特定の人にのみ懐くこともあり、「理解ある関係性」の構築が鍵となります。

フサオマキザルの知能はどれくらい?人間との知能差をどう考える?

フサオマキザルは、チンパンジーやボノボと並んで道具使用行動が確認されている霊長類です。2001年のブラジルでの研究(Ottoni & Mannu)は、野生下の個体が石を用いて硬いナッツの殻を割る様子を記録し、国際的に大きな注目を集めました。

このように、彼らは「問題解決能力」や「因果関係の理解」において高い水準を持っており、同時に「他者の行動を観察して学ぶ」=社会的学習能力にも長けています。これは、人間の幼児にも見られるような知能の要素です。

さらに、物の配置記憶や短期記憶、自己認識に関する能力にも優れているとされ、近年の研究では「ミラーニューロン(他者の動きを真似る神経)」の活性化がある可能性も示唆されています。

しかしこの知能の高さは、単に「賢いから飼いやすい」ということを意味しません。むしろ、知的刺激を常に求めるため、退屈な環境や単調な生活は強いストレスの原因になります。

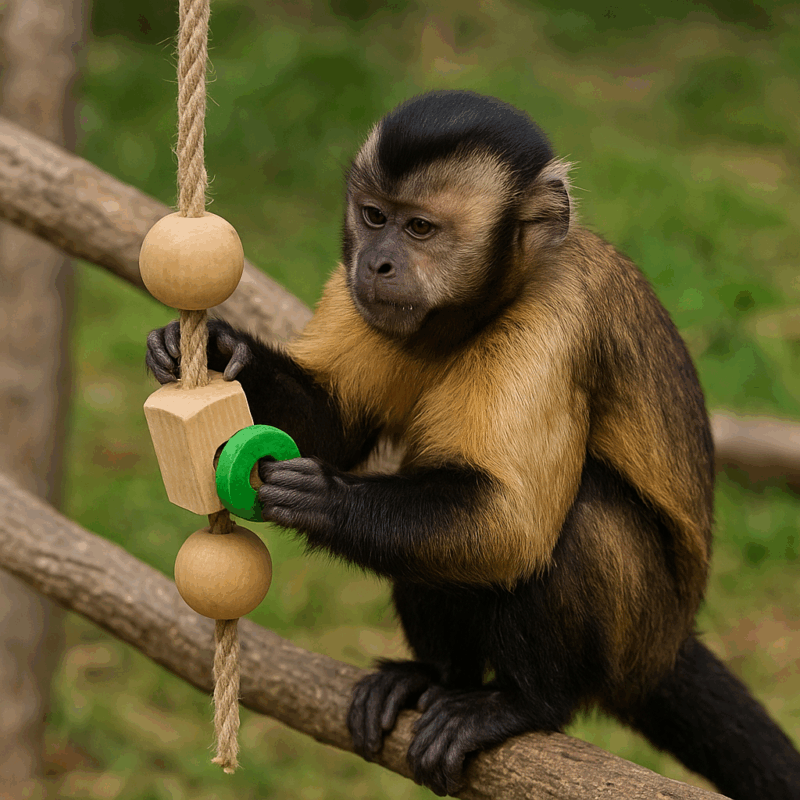

飼育下では、パズル型フィーダー、知育玩具、行動トレーニングなどを組み合わせた**環境エンリッチメント(刺激のある環境づくり)**が求められます。

フサオマキザルがいる動物園はある?どこで会えるか知ってる?

フサオマキザルは2025年現在、日本国内の一部の動物園でも飼育・展示されています。たとえば、千葉市動物公園、浜松市動物園などが代表的です。これらの施設では、単体飼育ではなく、群れでの行動や社会性が観察できる展示を工夫しているのが特徴です。

とくに京都市動物園では、環境エンリッチメント(知的刺激を与える飼育手法)に注力しており、餌の取り方や道具の使い方など、彼らの知能の高さを活かした展示が行われています。また、飼育員によるガイド解説やパネル展示では、フサオマキザルの行動学や絶滅リスクについての教育的な情報提供もなされています。

一方で、来園時間や天候によっては、あまり活発な様子が見られないこともあるため、午前中の涼しい時間帯や給餌タイムの前後を狙うと良い観察が可能です。

こうした展示は、フサオマキザルに興味を持った人にとって、「実際に見て学べる貴重な機会」です。ペットとして飼うことが難しいからこそ、まずはこうした公共施設での接触を通じて、理解を深めることが望ましいアプローチといえるでしょう。

フサオマキザルの大きさはどのくらい?成長スピードは速い?

フサオマキザルは体長約30〜55cm、尾の長さは40〜50cm、体重は2〜4kgほどの中小型サルです。このうち尾は全体のバランスや動作に重要な役割を果たし、木の上ではバランスを取るだけでなく、物を巻き付けてつかむ動作もこなします。しっぽがもう1本の手のように使えることが、彼らの大きな特徴のひとつです。

成長のスピードはややゆっくりで、生後1〜2年までは母親に密着しながら育ちます。その間に社会性や身体機能を発達させ、約3〜4歳で体のサイズが成獣並みになり、性成熟を迎えます(オスは4〜5歳、メスは3〜4歳頃)。

ただし、個体差や環境条件によって発育速度は変動するため、野生下と飼育下では成長曲線が異なることもあります。特に人工飼育では、栄養バランスやストレス管理が不十分だと、骨の発達に遅れが出る例も報告されています。

フサオマキザルの赤ちゃんはどう育つ?親との関係から見える社会性とは?

フサオマキザルの赤ちゃんは、出産後すぐに母親の体にしがみつき、生後2〜3か月ほどはほぼ常に母親の背中や腹部に抱きついて生活します。この時期の密着は、親子の絆を強めるだけでなく、体温の維持や安全確保にも重要な役割を果たします。

興味深いのは、この育児に**群れの他のメスや兄弟たちが積極的に関わる「協同育児」**が見られる点です。これはフサオマキザルの社会性を象徴する行動であり、仲間との信頼関係の中で個体が成長していくことを示しています。

生後数ヶ月を過ぎると、赤ちゃんは徐々に母親から離れて遊びや探索を始めます。遊びは単なる行動ではなく、「学習」の場であり、運動機能、対人関係、道具の使い方を自然に身につけていきます。こうした過程は、人間の幼児教育にも似た構造を持っていると指摘されています。

また、赤ちゃんの行動パターンは、母親の育児態度によっても左右されることが知られており、母親のストレスが高いと、赤ちゃんの行動にも異常が出るケースがあります。

フサオマキザルの値段と飼育に関する総括

- フサオマキザルは、南米の熱帯雨林に生息する高知能な小型霊長類で、群れ社会と道具使用行動が特徴。

- 2025年現在、国内での個体価格は150万〜250万円が相場であり、非常に高額なエキゾチックアニマルのひとつ。

- 高額な理由は、ワシントン条約による規制、国内での流通の少なさ、特定動物指定による法的制限などが複合しているため。

- 飼育には環境省の許可が必要だが、2020年以降は原則として新規飼育が禁止されており、ペットとしての飼育は実質不可能。

- フサオマキザルの寿命は25〜40年と長く、知的刺激を必要とするため、飼育には高い専門性と継続的な配慮が求められる。

- 威嚇行動やストレス反応は、社会的な関係構築の失敗や環境不足から起きるもので、誤った飼育は動物福祉を著しく損なう。

- 知能の高さは魅力的である反面、知的・社会的ニーズを満たすには深い理解と責任が伴う。

- 日本国内の動物園では観察が可能で、千葉市動物公園や京都市動物園などで展示・解説が行われている。

- 赤ちゃん期の協同育児や遊びを通じた学習は、人間と共通点も多く、群れでの成長が重要な要素。

- 結論として、フサオマキザルは「かわいいから飼いたい」という動機では決して飼える動物ではなく、まずは正しい知識と理解を持ち、動物園などでその魅力に触れることが現実的なアプローチである。