Warning: Undefined array key "tica" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 105

Warning: Undefined array key "count" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 105

Warning: Undefined array key "blank" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 106

Warning: Undefined array key "url" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 107

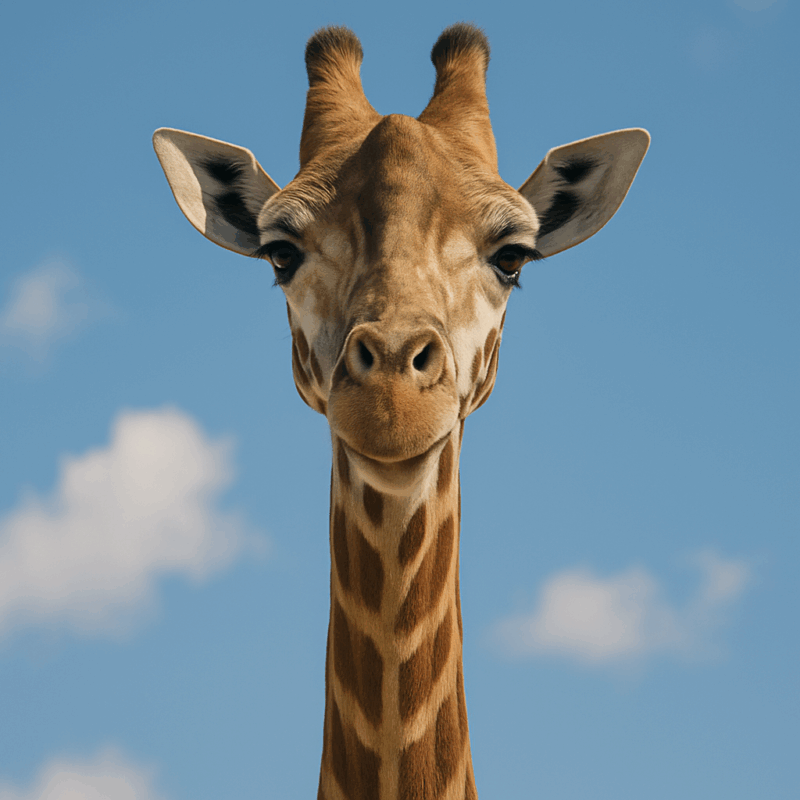

キリンの首が長い理由を知っていますか?

では、キリンが何科の動物か、正確に答えられるでしょうか。

キリンとは、どのような分類に属し、どんな特徴をもつ生き物なのか。実は、ウシ科と混同されやすいキリンには、分類上の誤解がつきものです。

この記事では、キリンの何科かという基本から、寿命、性格、生息地、しっぽの役割、鳴き声、種類、そして絶滅危惧種としての現状まで、あまり知られていない側面に迫ります。

首が長いという事実の裏にある進化の歴史を、あなたも一緒に紐解いてみませんか?

キリンについて正確な分類や知識を知りたい方

動物園で見たキリンに興味を持った方

首の長さや体の構造に不思議を感じたことがある方

絶滅危惧種や動物保護に関心のある方

キリンは何科の動物なのか?分類と身体の特徴を深掘りしよう

キリンとはどういう動物?そもそも分類学的な立ち位置は?

キリンとは、現存する陸上動物の中で最も背の高い哺乳類であり、学名はGiraffa camelopardalisです。2025年現在、キリンは「偶蹄目(ぐうていもく)」に属し、ウシやシカ、カバなどと同じグループに含まれますが、科としては「キリン科(Giraffidae)」という独自の分類群に属します。

キリン科に属する現生動物はわずか2種で、もう1種は中央アフリカに生息する**オカピ(Okapia johnstoni)**です。キリンとオカピは共に反すう動物であり、特徴的な長い舌や独特の歩行パターンを持ち、共通の祖先から約1100万年前に分岐したと考えられています。

オカピは短い首と縞模様の脚を持ち、森に適応した姿をしていますが、分類上はキリンの最も近い現存種です。このように、キリンとは単に首が長い草食動物ではなく、非常に限られた系統に属する進化的にも重要な存在であり、分類の上でも孤立した系譜を持っています。

なぜキリンはウシ科ではないの?見た目が似ていても違う理由とは?

キリンが「ウシ科」だと誤解されがちな理由は、偶蹄目という大きな分類内においてウシ類と同じ特徴――反すう(胃を4つに分けて食べ物を何度も咀嚼する)や偶数の蹄など――を共有しているためです。しかし、分類学的にキリンは「キリン科」であり、ウシ科(Bovidae)とはまったく異なるグループです。

決定的な違いの一つが角の構造にあります。ウシの角は「ケラチン」というたんぱく質で覆われた空洞の骨で、性別によって有無が異なる場合もありますが、キリンの角(オシコーン)は中が骨で満たされ、毛と皮膚で覆われた一対の突起で、オスにもメスにも存在します。

また、DNA解析により、キリンとウシの系統は約2500万年前に枝分かれしており、進化的にも明確に異なる起源を持つことがわかっています。このように、見た目の類似性はあっても、遺伝子や解剖学的な特徴から分類は明確に区別されているのです。

キリンの体の特徴ってどこがユニーク?角や足に注目したことありますか?

キリンの体は、他の哺乳類には見られない特異な特徴に満ちています。最大の特徴は首で、成体のキリンでは2メートル以上に達しますが、実は頸椎の数は人間と同じ7個です。違いは1つひとつの骨が極端に長いことです。

さらに、キリンの心臓は約11kgにも達し、頭部まで血液を送り届けるために非常に高い血圧を持っています。血圧は約260/160mmHgにもなり、哺乳類の中では異常な高さです。

また、舌の長さは45〜50cmほどあり、暗紫色をしていて、日焼けを防ぎながらトゲのあるアカシアの葉を器用に巻き取って食べます。角(オシコーン)はオスの方が太く、繁殖期にはこれを使って「ネッキング」と呼ばれる闘争を行います。

足の長さは肩高で約3mに達し、1歩で4〜5mを進むこともあり、走ると時速55kmほどに達することもあります。こうした特徴はすべて、サバンナの過酷な環境に適応し、限られた資源を効率よく利用するために進化した結果なのです。

キリンの首が長い理由は?骨の数は人間と同じって本当?

キリンの首がなぜあそこまで長くなったのかは、長年にわたって議論されてきた進化学上の大きな謎の一つです。最も有力な説のひとつは「高所の植物を食べるために適応した」という仮説で、キリンはアカシアなどの木の高い位置にある葉を食べることで、他の草食動物と食物資源を競合しないよう進化したとされています。

しかし、それだけでなく、オス同士の闘争において首を武器として使う「セクシュアルセレクション(性選択)」の影響も大きいと考えられています。実際に、首が長くて太いオスほどネッキングの勝率が高く、メスと交尾できる確率が上がるという報告もあります。

骨の数は人間と同じ7つですが、それぞれの骨が大型化していることで、全体として2メートル以上の首が形成されています。これは胎児の段階で首の骨の成長速度が特に早いためで、成長期にかけてさらに長く伸びます。このように、キリンの首の長さは単なる「植物食への適応」だけでなく、社会行動や性選択とも密接に関わっているのです。

キリンの鳴き声ってどんな音?静かそうに見えるけど実は…?

キリンは「鳴かない動物」と言われることが多いですが、実際にはさまざまな音を使ってコミュニケーションしています。2023年に発表された研究では、キリンは夜間に「ハミング」のような低周波音を出しており、これは人間の耳ではほとんど聞き取れない20ヘルツ以下の超低周波(インフラサウンド)に分類されます。

ゾウやクジラが使うのと同じ仕組みで、遠くにいる仲間と静かに連絡を取り合うのに役立つと考えられています。また、子どもは母親を探すときに「メー」と鳴くことがあり、驚いたときや不安なときには「ヒュッ」「ブフッ」といった鼻から出るような音を発する例も報告されています。

動物園では、飼育環境やストレスによって低い唸り声のような音を出すことがあり、近年では録音装置によってこうした音が確認されつつあります。

つまり、キリンの鳴き声が聞こえにくいのは「声が小さいから」ではなく、「周波数が低すぎて耳で拾いにくい」からなのです。静かに見えるキリンの内側には、音を使った豊かなコミュニケーションの世界が広がっているのです。

キリンのしっぽにはどんな機能がある?虫除けだけではないって知ってた?

キリンのしっぽは非常に細長く、長さは約1メートルにもなり、先端には黒い毛がふさのようについています。最も知られている役割は、ハエや蚊などの吸血性の昆虫を追い払う「虫よけ」としての機能です。

キリンが暮らすアフリカのサバンナ地帯では、ハエによる感染症や寄生虫が深刻な健康リスクとなるため、しっぽで絶えず体を叩き、虫の侵入を防いでいます。しかし、それだけではありません。2021年の動物行動学の研究では、親キリンがしっぽを使って子どもに「移動の合図」や「注意喚起」を送っている可能性があることも示されました。

また、長くて柔軟なしっぽは、暑い気候の中で皮膚の温度を下げるのにも役立ち、毛が濡れると水滴を振り払う構造にもなっています。近年では、気候変動の影響で虫の活動が激化しており、しっぽの防御力がさらに重要になっていると指摘されています。見た目には地味ですが、キリンのしっぽは生存戦略において不可欠なツールなのです。

キリンは何科?生態や分布から見えてくる進化と保全の背景

キリンの寿命はどのくらい?飼育環境と野生では差があるの?

キリンの寿命は、野生と飼育下で大きく異なります。野生下では平均して20〜25年ほどが一般的ですが、捕食者や病気、干ばつなどの自然要因によってこれより短くなる場合も多いです。

一方、動物園などで管理された環境では、適切な栄養・医療が与えられることで30歳を超える個体も存在しています。実際に、2025年現在で確認されている最長寿記録の一例は、アメリカ・サンディエゴ動物園で飼育されていたキリンで、31歳まで生存していました。

ただし、長寿になればなるほど関節の病気や腎機能の低下など、老化による疾患も発生しやすくなります。そのため、動物園では高齢個体に対してサプリメントや運動制限などの福祉対応が求められます。

寿命の違いは、人間の管理と自然の厳しさを如実に反映しており、キリンがどのような環境でどのように生きているのかを知るうえで、非常に示唆に富んだデータと言えるでしょう。

キリンの性格は穏やか?それとも警戒心が強い?

キリンは一見穏やかでのんびりしていそうですが、実際にはかなり用心深く、繊細な性格をしています。特に野生では、周囲を常に警戒しながら生活しており、肉食動物に狙われる危険が高いため、物音や動きに非常に敏感です。例えば、群れの中では1頭が立ち止まって見張りを担当するなど、社会的な役割分担も観察されています。

さらに、母親キリンは子どもに対して非常に神経質で、危険を察知するとすぐに体を張って守ろうとします。また、オスのキリン同士では、繁殖期になると「ネッキング」と呼ばれる首を使った激しい闘争が行われ、力関係をはっきりさせます。この行動は意外に激しく、相手を気絶させるほどの力を発揮することもあります。

ただし、日常の行動は基本的に穏やかで、特に飼育下では人に慣れる個体も多く見られます。性格は個体差もありますが、「穏やかさ」と「野性の警戒心」の両面を併せ持つ、奥深い動物だと言えるでしょう。

キリンはどこに生息しているの?アフリカだけじゃないって知ってる?

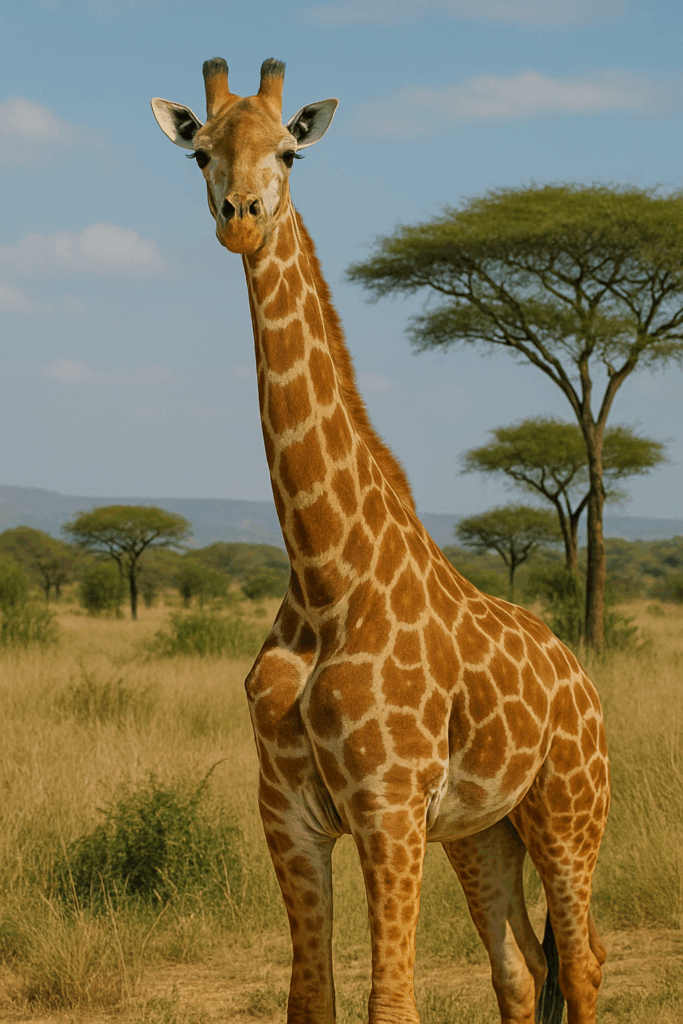

キリンはアフリカ大陸にのみ生息しており、かつてはサハラ以南の広範囲に分布していました。しかし、2025年現在では、その生息域は大きく縮小しています。主要な生息地は、東アフリカ(ケニア、タンザニア)、南部アフリカ(ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国)などで、サバンナや開けた疎林地帯に多く見られます。

こうした地域では、アカシアのような高木が点在しており、キリンが高い位置の葉を食べるのに適した環境です。かつては西アフリカやサヘル地帯にも広く分布していましたが、森林伐採、農地開発、インフラ整備などによって生息地が断片化され、生存が難しくなっています。

また、国境をまたいで移動する種であるにもかかわらず、フェンスや道路の建設によって移動経路が絶たれる例も多発しています。一部の国では保護区が整備され始めていますが、広域的な保全連携が求められる状況にあります。

キリンは絶滅危惧種なの?なぜ数が減ってきているのか知ってますか?

キリンは2025年現在、IUCNレッドリストで「危急(Vulnerable)」に分類されている絶滅危惧種です。1990年代から現在にかけて、全体の個体数はおよそ14万頭から10万頭以下へと減少しました。

特に、中央アフリカの一部地域では激減が顕著で、特定の種(ノーザンキリンやケルドギリンなど)は「絶滅寸前(Critically Endangered)」に分類されています。原因は、違法狩猟、内戦による混乱、気候変動、そして農地や都市開発による生息地の破壊です。

Giraffe Conservation Foundation(GCF)などの国際機関は、GPSによる追跡調査や保全区の整備、地域住民との共存プロジェクトなどを展開しており、近年では一部地域で回復傾向も見られ始めています。

しかし、全体としては依然として減少の流れにあり、油断はできません。キリンのように進化的に孤立した分類群の減少は、生物多様性の大きな損失につながるため、保全活動の継続と支援が強く求められています。

キリンの種類はどれくらいある?見た目や模様の違いに意味はあるの?

かつてキリンは「1種4亜種」とされていましたが、2016年にドイツのセネッケンベルク研究所が発表した遺伝子解析によって、「キリンは4つの別種である」とする新しい分類が提案されました。

これに基づくと、マサイキリン、レティキュレートキリン、サザンキリン、ノーザンキリンの4種が存在し、それぞれが独立した遺伝的グループであることが確認されています。模様の形状や色彩の違いも明確で、レティキュレートキリンは幾何学的に整った網目模様、マサイキリンは葉のような不規則な模様、サザンキリンは淡色で大きな斑点を持ちます。

これらの違いは単なる見た目ではなく、環境適応や繁殖の隔離(生殖的バリア)にも関係していると考えられています。この新分類により、保全対象を正確に設定することが可能となり、それぞれの種に特化した保護政策が打ち立てられつつあります。種の違いを正しく理解することは、効果的な保全の第一歩です。

キリンが何科に分類されるかで保護の優先順位が変わる?専門家の視点とは?

キリンが属する「キリン科」は、2025年現在ではキリンとオカピの2種のみが含まれる非常に限られた分類群です。この分類の重要性は、進化の歴史を反映しており、もしキリンが絶滅すれば、キリン科という進化的な系統全体が地球上から失われることを意味します。

これは単なる「動物が一種減る」という話ではなく、1つの系統が途絶えるという深刻な生物多様性の損失なのです。保全生物学においては、このような系統的に孤立した分類群は「進化的に独自な種(EDGE species)」として優先的な保護対象とされています。

実際に、イギリスのZSL(ロンドン動物学会)は、キリンを高リスクEDGE種としてリストアップしています。分類は単なる学術的な枠組みではなく、保全戦略や資金分配、政策決定にも直結する要素であり、正しい分類と認識がなければ保護活動そのものが的外れになる危険性もあります。

だからこそ、「キリンは何科か」という問いは、実は未来の生態系全体を左右するほど大きな意味を持つのです。

キリンは何科かをめぐる分類と進化の視点から総括すると?

- キリンは「キリン科」に属し、ウシ科とは分類上まったく異なる独立した進化系統にある。

- 同じキリン科に属する現生種はオカピのみであり、絶滅すれば分類群全体が失われるリスクがある。

- ウシ科との混同が多いが、角の構造や遺伝子の違いから明確に別グループとされている。

- キリンの首の長さは、骨の数ではなく1本1本の大きさの違いによって生まれており、食性と性選択の両方が進化の要因と考えられている。

- 鳴き声は人の耳には聞こえにくいが、低周波音で仲間と静かにコミュニケーションしている。

- しっぽは虫除けに加え、合図や体温調整など複数の重要な役割を担っている。

- 寿命は野生では20〜25年、飼育下では30年以上に伸びることがある。

- 性格は用心深く、繁殖期には攻撃的になるが、基本的には群れで穏やかに過ごす。

- 生息地はアフリカ全土から縮小しつつあり、現在は東部・南部アフリカに集中している。

- 個体数は過去30年で大幅に減少し、絶滅危惧種(VU)に指定されている。

- 最新の分類では、キリンは1種ではなく4種とされ、それぞれ異なる保全対象として扱われている。

- 「キリンは何科か」という分類知識は、保護政策や生物多様性の未来に直結する重要な問いである。