アリクイとは、一見ユニークで可愛らしい姿の動物ですが、実は驚くほど奥が深い存在です。

何科に分類されるのかといった基本から、どこに生息しているのか、どんな食べ物を食べるのか、さらには長い舌の役割や威嚇の仕方、天敵との関係まで知っていますか?

アリクイの鳴き声や性格、種類の違いまで詳しく知ることで、この動物園でも人気のアリクイの本当の魅力が見えてきます。

この記事では、そんなアリクイのすべてを、分かりやすく網羅的に紹介します。

アリクイってどんな動物か詳しく知りたい方

動物の分類や生態に興味のある方

動物園でアリクイをもっと楽しみたいと思っている方

他では読めない深掘りされたアリクイ情報を探している方

アリクイは何科の動物?分類と特徴から見える進化の道筋

アリクイとはどんな生き物?その定義と基本情報を見直してみよう

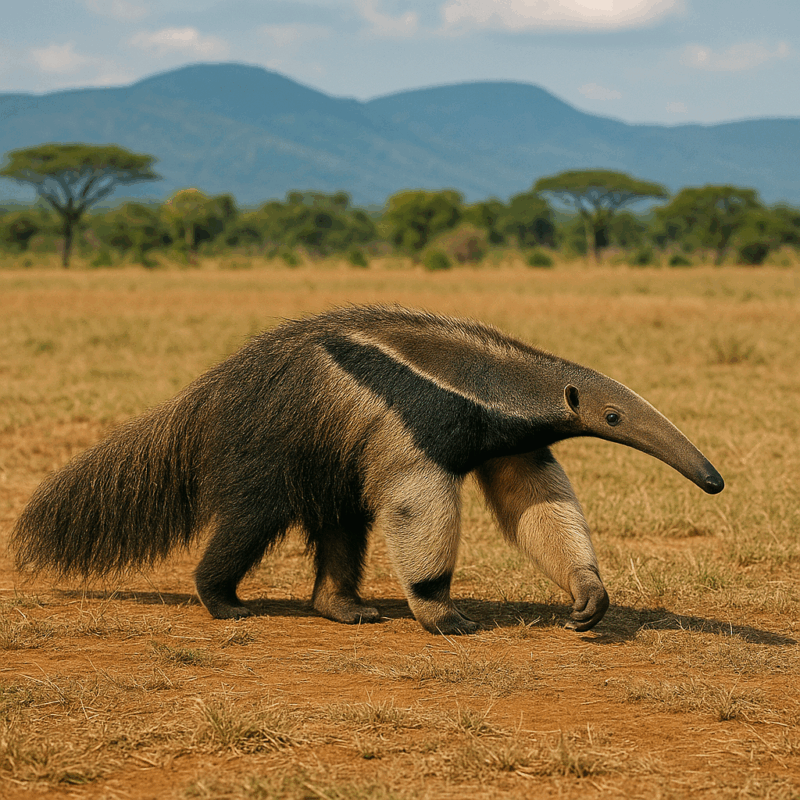

アリクイとは、南米大陸を中心に生息する、アリやシロアリを主食とする哺乳類の仲間です。特異な体のつくりと習性から、「虫を食べる動物」というイメージがありますが、実際には非常に進化的に特化した動物です。

分類上は哺乳綱・異節上目(いせつじょうもく)・有毛目(ゆうもうもく)・アリクイ科に属します。有毛目にはアリクイのほか、ナマケモノ、アルマジロが含まれます。これらはすべて南米起源の動物で、独自の進化をたどってきました。

特にアリクイは、歯を持たず(無歯類)、非常に長い舌を使って昆虫を捕食するという、極めてユニークな生態を持っています。また、「アリを食べる」という習性自体は、他の動物(例:ツチブタやセンザンコウ)にも見られますが、それらはまったく異なる分類群に属しており、見た目が似ているのは**収斂進化(しゅうれんしんか)**によるものです。

つまり、アリクイとは「見た目も生態も特異な、南米固有の進化を遂げた昆虫食の哺乳類」なのです。分類学的にもしっかり区別されている存在であり、他のアリ食動物とは系統的に関係がありません。

アリクイの特徴は?長い鼻と舌はどんな役割を持っているの?

アリクイの最大の特徴は、長い鼻と舌を活かした「アリ・シロアリの捕食特化型」の体の構造です。

まず、アリクイの舌は非常に長く、**体長の約半分(最大で60cm前後)**に達します。これは頭蓋骨の奥深くから胸のあたりまで伸びる舌骨(ぜっこつ)と筋肉によって支えられており、哺乳類の中でも特異な進化です。

この舌を1分間に150回以上も高速で出し入れし、巣の中にいるアリやシロアリを粘着性の唾液でからめ取って食べます。また、アリクイには歯がまったく無く、飲み込んだ虫は胃の筋肉によってすり潰され、消化されます。

さらに、前足には3本の非常に強靭な爪があり、これを使ってアリ塚を壊したり、天敵から身を守ったりします。視覚や聴覚はあまり発達していませんが、嗅覚が鋭く、餌場や敵の存在をいち早く察知することができます。

このように、アリクイの身体は「狭い巣穴に舌を差し込み、虫を効率よく捕獲し、素早く消化する」ための仕組みで満たされています。単なる見た目の面白さだけでなく、進化の成果が集約された生き物なのです。

アリクイは何科に属するの?他の動物との違いはどこにある?

アリクイは「アリクイ科(Myrmecophagidae)」に分類されます。2025年現在、アリクイ科に分類されるのは以下の3種です。

- オオアリクイ(Myrmecophaga tridactyla)

- コアリクイ(Tamandua tetradactyla)

- ヨツユビコアリクイ(Tamandua mexicana)

このほかに「ヒメアリクイ(Cyclopes didactylus)」という小型種もいますが、こちらは「ヒメアリクイ科(Cyclopedidae)」という別の科に分類されており、アリクイ科とは系統的にやや離れています。

アリを食べるという生態は、アフリカのツチブタやアジアのセンザンコウにも共通していますが、分類上はまったく異なるグループに属しています。これらはすべて「収斂進化」によって似た体のつくりを持つようになっただけで、遺伝的には無関係です。

したがって、「アリクイが何科か?」という問いに答えるには、「分類的にはアリクイ科またはヒメアリクイ科であり、それ以外のアリ食動物とは根本的に異なる存在である」と理解することが重要です。

アリクイの生息地はどこ?森や草原だけではないの?

アリクイの生息地は、中南米の熱帯から亜熱帯地域にかけて広がっています。代表的な生息国には、ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、コロンビアなどがあり、種によって生息環境が異なります。

オオアリクイは主に地上性で、草原や疎林(そりん)などの開けた環境を好みます。一方、コアリクイとヒメアリクイは樹上性が強く、熱帯雨林や湿潤な森などの密林に生息します。特にヒメアリクイは完全な樹上生活者として知られています。

また、アリクイは水場に近い環境を好む傾向があり、アリやシロアリが多く見られる地域を選んで暮らしています。これらの昆虫は湿気のある場所に巣を作りやすいため、湿潤な気候の地域はアリクイにとって理想的な生息環境です。

さらに、各種アリクイは標高によっても分布に違いがあります。オオアリクイは標高2000m以下の地域に多く見られますが、コアリクイはより広い範囲に対応可能です。近年の研究では、森林破壊により生息地が縮小していることも問題視されています。

このように、アリクイの生息地は「森林」だけにとどまらず、種類ごとに環境への適応能力を示しており、それが彼らの生存戦略の一端を物語っています。

アリクイの食べ物ってアリだけ?意外な捕食対象もあるって本当?

アリクイの主な食べ物はアリとシロアリですが、実はそれだけではありません。種によっては、昆虫の幼虫、小型の無脊椎動物、果実、あるいは鳥の卵を食べることもあると報告されています。これは特にコアリクイやヒメアリクイに顕著で、食性の幅が比較的広い傾向にあります。

とはいえ、全体としては「アリやシロアリを1日に数万匹単位で食べる」という点で共通しており、このために舌や胃の構造が高度に発達しています。アリクイの胃は歯の代わりに小石を飲み込んで使う“筋胃”であり、これが物理的な消化を助けています。

アリクイは、硬いアリ塚を爪で壊し、長い舌を差し込んで一気にアリをからめ取ります。ただし、毒針を持つ攻撃性の高いアリ(例:サシハリアリなど)は避ける傾向があるとされ、選択的な捕食行動をとっている可能性があります。

また、アリクイは1か所に長くとどまらず、アリ塚を少しずつ利用して再訪する行動をとります。これは巣の再生を待ってから再度利用する、いわば“サステナブルな食事戦略”です。

つまり、アリクイの食性は「アリ特化型」と見せかけて、実は環境に応じた柔軟性を持ち合わせており、その適応力が彼らの長い進化の成果なのです。

アリクイの威嚇行動って?かわいい見た目に潜む防御のすごさとは?

アリクイは、基本的におとなしい性格の動物ですが、危険を感じたときには非常に強力な威嚇行動を見せます。特にオオアリクイやコアリクイの防御力は見た目からは想像できないほど高いことで知られています。

代表的な威嚇のポーズは、後ろ足で立ち上がり、前足を大きく広げて構える姿勢です。これは“スプレッド・ポーズ”と呼ばれ、敵に対して自分を大きく見せることで威嚇するとともに、前足の鋭い爪を使った攻撃に備える姿勢でもあります。

アリクイの前足には約10cmもの長さの爪があり、これで一撃を加えると、捕食者であるジャガーやピューマでも致命傷を負う場合があります。実際、南米ではオオアリクイによる人間への負傷事故も報告されており、野生個体との接触は厳重な注意が必要です。

また、緊急時には素早く草むらに逃げたり、木に登って回避する行動も見られます。ヒメアリクイのような小型種は、まず視認されないようにじっと動かない“フリーズ行動”をとることで身を守ることが多いです。

アリクイは何科?種類別に見える性格や動物園での楽しみ方

アリクイの舌はなぜあんなに長い?その驚きの構造と使い方とは?

アリクイの舌は、ただ長いだけではなく、生き延びるために驚くほど緻密に進化した“特殊な捕食器官”です。大型のオオアリクイでは、舌の長さは最大で60cmにも達するとされ、これは全哺乳類の中でもトップクラスの長さです。

この舌は、頭蓋骨の後方から胸の奥深くまで伸びる**舌骨(ぜっこつ)**に支えられており、骨格の一部が変形して舌をコントロールするしくみになっています。これにより、アリやシロアリの巣に深く差し込むことができます。

表面には無数の小突起があり、粘着性のある唾液とともに獲物を効率的にくっつけて捕食できます。捕まえたアリはそのまま丸飲みし、筋胃(きんい)と呼ばれる強い筋肉の胃で砕かれて消化されます。

この捕食動作は非常に高速で、1分間に最大150回以上の舌の出し入れが可能とされています。これは敵に狙われるリスクを最小限にしつつ、素早くエネルギーを摂取する合理的な戦術です。

このようにアリクイの舌は、「虫を狙い、無駄なく素早く、確実にとらえる」ために設計された、極めて高度な“自然の道具”と言える存在です。長さも形状も、全てがアリの巣に最適化されています。

アリクイに会える動物園はどこ?国内で見られる施設を知ってる?

アリクイは南米原産の動物ですが、2025年現在、日本国内でも数か所の動物園で見ることができます。展示されている種は主にオオアリクイとコアリクイで、飼育・展示の難しさから、国内でも限られた施設でしか会えません。

たとえば、**神戸どうぶつ王国(兵庫県)**ではコアリクイの展示があり、比較的近い距離で見られるため人気です。

また、**東山動植物園(愛知県)**では飼育下の環境に合わせた特製の登り木や展示ガラスが用意されており、アリクイの樹上行動を観察しやすくなっています。施設によっては給餌タイムや解説イベントも開催されており、アリクイの生態について学ぶ貴重な機会となっています。

日本ではアリクイの輸入や繁殖は非常に慎重に管理されており、展示数が多いわけではありません。しかしその分、会える場所では丁寧に飼育・教育活動が行われており、EAZA(ヨーロッパ動物園水族館協会)やAZA(アメリカ動物園水族館協会)と協力して繁殖個体の交換も行われています。

アリクイに実際に会うことで、書籍や映像では伝わらない“動き”や“空気感”を体感できます。興味があれば、近隣の動物園で開催される特別展示やイベントもぜひチェックしてみてください。

アリクイの種類は何があるの?大きさや行動の違いに注目しよう

2025年現在、アリクイは大きく4つの種に分類され、それぞれに外見や行動、分布域に大きな違いがあります。以下に主要な種類を簡単に紹介します。

- オオアリクイ(Myrmecophaga tridactyla)

最も大型で、体長は最大2m、体重30~40kgに達します。完全に地上生活を送り、長くてふさふさの尾が特徴。昼行性で、サバンナや森林の開けた場所に生息します。 - コアリクイ(Tamandua tetradactyla)

体長は約50~90cmで、前足に4本の指があるのが名前の由来。樹上でも地上でも活動できる半樹上性の雑食タイプ。南米全域に広く分布。 - ヨツユビコアリクイ(Tamandua mexicana)

メキシコから中米にかけて分布。コアリクイに似ていますが、生息環境や行動時間に若干の違いがあります。夜行性傾向が強いです。 - ヒメアリクイ(Cyclopes didactylus)

体長20cm程度で世界最小のアリクイ。金色がかった毛並みで非常に美しく、完全な夜行性・樹上性。独自の「ヒメアリクイ科」に属します。

これらの種の違いは単なる大きさだけでなく、「活動時間」「生活環境」「食性」「縄張り行動」にも表れます。たとえばオオアリクイは昼間に行動する一方、ヒメアリクイは夜間しか動きません。また、尾の使い方や爪の長さも種類によって異なり、それぞれの暮らしに合った進化を遂げています。

アリクイの性格はおとなしい?人との関わり方には傾向がある?

アリクイは一般的に「おとなしくて穏やか」というイメージがありますが、性格には個体差があり、また種類によっても傾向が異なります。

オオアリクイは孤独を好む単独生活者で、他の個体や人との接触を避ける慎重な性格です。動物園では飼育員以外にはあまり姿を見せず、静かに生活することが多いです。一方、コアリクイはやや社交的で、人に慣れる個体も存在し、動物園では来園者の前で活発に動くこともあります。

ただし、いずれの種も、基本的には警戒心が強く、ストレスに敏感なため、不用意な接触は避けるべきです。特に驚かされたり強く接触されたりすると、防御行動に出ることがあります。過去には人に傷を負わせた例も報告されており、見た目に反して「野生の本能」はしっかり残っています。

動物園では飼育スタッフが一頭一頭の性格を見極め、個別の対応をしています。人と接する機会を増やすためには、十分な環境整備と信頼関係が必要です。

つまり、アリクイは「マイペースで繊細だが、慣れれば好奇心もある」タイプ。観察する際は、音や視線でストレスを与えないよう心がけましょう。

アリクイの天敵は誰?自然界でどうやって身を守っているの?

アリクイは決して頂点捕食者ではなく、野生環境ではさまざまな**天敵(捕食者)**に狙われる存在でもあります。特に若齢個体や小型種にとっては、命に関わる重大な脅威です。

オオアリクイやコアリクイの天敵として知られるのは、ジャガー、ピューマ、オセロットといった大型のネコ科動物です。これらの捕食者は南米の森林や草原に分布しており、夜間にアリクイを襲うことがあります。特にジャガーは樹上にも登るため、コアリクイも油断できません。

これに対抗する手段として、アリクイは視認性の低い行動パターンをとるほか、威嚇姿勢や強力な前足の爪による攻撃で身を守ります。オオアリクイの爪による反撃は非常に強力で、過去にはピューマを退けた事例も確認されています。

また、小型のヒメアリクイは、猛禽類(タカやフクロウ)による襲撃を受けやすく、夜行性でじっと動かずに隠れる「フリーズ行動」によって生存率を高めています。

さらに、近年は天敵以上に生息地の破壊や交通事故といった人間由来のリスクも増えており、IUCNのレッドリストではオオアリクイが「絶滅危惧種(VU)」に指定されています。

アリクイの鳴き声ってどんな音?鳴くことで何を伝えようとしてる?

アリクイは一見「無口な動物」と思われがちですが、実は鳴き声によるコミュニケーションも行っていることが確認されています。特にヒメアリクイやコアリクイでは鳴き声のバリエーションが比較的多く、行動の手がかりとなっています。

たとえば、警戒時や威嚇の際には「クウッ」「ヒーッ」などの鋭い高音を発し、相手に警告を与える行動が観察されています。これは天敵に対する防御だけでなく、他のアリクイとの接触を避けるための信号とも考えられています。

また、母子間では微かな鳴き声や鼻音を用いて位置の確認や親和行動(しんわこうどう)を行うことが知られています。鳴き声の多くは人間の耳では聞き取りにくい周波数のものもあり、観察には録音機材や専門的な聴覚分析が必要です。

動物園ではコアリクイが来園者に興味を示して「キューッ」と短く鳴くこともあり、鳴き声が“感情の表れ”であることがうかがえます。ただし個体差が大きく、まったく鳴かない個体もいます。

アリクイは何科の動物なのか?多面的な視点から知る総括

- アリクイは有毛目アリクイ科またはヒメアリクイ科に分類され、ナマケモノやアルマジロと近縁の、南米特有の哺乳類です。

- 「アリを食べる」という習性は他の動物にも見られますが、アリクイは分類的にも独自の進化を遂げた存在です。

- 長い舌や鋭い爪、無歯の口など、アリやシロアリを捕食することに特化した身体構造が発達しています。

- 種類によって大きさや行動範囲、性格、生息環境が異なり、オオアリクイから世界最小のヒメアリクイまで多様です。

- 南米を中心に生息し、森林・草原・湿地などに適応。種によって地上性・樹上性の違いも見られます。

- 天敵にはジャガーや猛禽類が存在し、威嚇姿勢や爪による防御など、独自の戦略で対応しています。

- 鳴き声や母子間の音声コミュニケーションも確認されており、感情表現が意外と豊かです。

- 日本国内の動物園でも観察可能であり、正しい知識を持つことでより深くアリクイの魅力を理解できます。

- 食性は「アリだけ」に限らず、昆虫や果実などを含むこともあり、環境に応じた柔軟な採食戦略を持っています。

- アリクイを知ることは、分類学・進化・行動学の面からも重要であり、他の“似て非なる動物”との違いを学ぶ入り口になります。