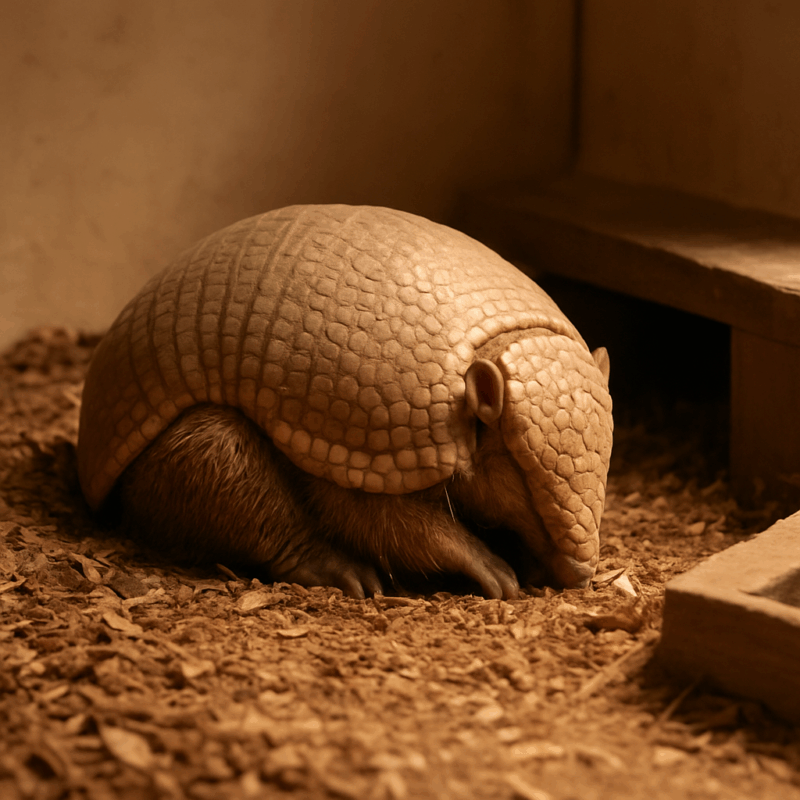

見た目はまるで鎧をまとった生き物。

でも、この小さな体に隠された秘密を、あなたはどれだけ知っていますか?

独特な硬さのある外見とユニークな動きで知られるこの動物は、実は分類学的に少しややこしい存在です。

「アルマジロは何類?」という問いには、意外な背景がありました。

また、どんな生息地で暮らしているのか、何を食べるのか、どんな性格なのか……さらに、動物園での見どころや、ペットとしての現実、寿命や値段まで知っておくべき情報はたくさんあります。

本記事では、アルマジロとは何かという基本から、分類・特徴・天敵・飼育事情まで、他にはない深掘りでご紹介。

読み進めるうちに、あなたの中で「ただの珍獣」が「魅力的な動物」へと変わっていくかもしれません。

アルマジロに関してもっと知りたい方

動物の分類や進化に興味がある方

珍しい生態や特徴を持つ動物について深く知りたい方

ペットとしての飼育可否や現実を知りたい方

アルマジロは何類?特徴や分類から見えてくる生態の奥深さ

アルマジロとは?名前の由来と進化の歴史を知っていますか

アルマジロという名前はスペイン語の「armadillo」に由来し、「小さな鎧(よろい)を持つ者」という意味があります。この名前がついたのは、アルマジロが硬い装甲のような外皮を持っているからです。実際、この外皮は「骨質板(こつしつばん)」という骨でできた構造が皮膚に埋め込まれたもので、まるで鎧をまとったように体を守っています。

アルマジロは哺乳類であり、「被甲目(ひこうもく)」という特殊な分類に属しています。被甲目は現在の生き物の中ではアルマジロだけが含まれており、非常に珍しい存在です。この被甲目は、ナマケモノやアリクイと同じ「有毛目(ゆうもうもく)」という大きなグループに属しており、彼らは南米を起源とした進化の流れを共有しています。

進化の歴史をたどると、アルマジロの祖先はおよそ6000万年前に登場したと考えられており、古代には「グリプトドン」という体長3メートルを超える巨大な甲羅を持った動物も存在していました。現在のアルマジロはその子孫にあたるとされており、進化の過程で小型化しながらも、祖先から受け継いだ硬い外皮や防御行動を残しています。

つまり、アルマジロはただ「珍しい動物」というだけではありません。進化の証人として、数千万年の歴史を背負って今を生きる、生きた化石のような存在でもあるのです。

アルマジロの特徴はなぜあのような硬い甲羅になったのか

アルマジロの最も有名な特徴といえば、やはりその硬い甲羅のような体でしょう。背中にびっしりと並んだ骨質のプレートは、「装甲(そうこう)」と呼ばれる構造で、敵から身を守るために進化したものです。この装甲は皮膚の一部が骨化してできており、外側は角質(かくしつ:爪や髪と同じ成分)に覆われています。

装甲はただ硬いだけでなく、動きやすさも考えられていて、種によっては体を曲げ伸ばしできる「可動性のある帯状構造」になっています。なかでも有名な「ミツオビアルマジロ(三帯アルマジロ)」や「ヒメボールアルマジロ」は、体を完全に丸めてボールのようにすることができ、全身を装甲で覆って敵から完全に守ることができます。

この丸まる行動は、外敵であるジャガーやピューマなどの大型肉食獣に対して非常に有効です。たとえ見つかっても、攻撃される前に丸まってしまえば、牙や爪が届かず、捕食を逃れることができます。もちろん、すべての種が完全に丸まれるわけではありませんが、それぞれの種が硬さを活かした防御行動を備えています。

加えて、アルマジロは柔らかい腹部を守るために素早く穴に潜る能力も持ち合わせています。これは硬さだけに頼らず、生き残るために複数の防御手段を組み合わせている証拠でもあります。

アルマジロの生息地は草原や森だけではないって本当?

アルマジロは南アメリカを中心に約21種類が知られており、その分布域は広く、多様な環境に適応しています。種類によって好む環境は異なりますが、「アルマジロ=森の動物」と思われがちなイメージとは異なり、草原、乾燥地帯、さらには農地や市街地の近くでも見られることがあります。

たとえば、北米南部(テキサス州やフロリダ州など)に生息する「ナインバンドアルマジロ」は、アメリカでも最もよく見られる種で、道路脇や人の住む地域にまで進出しています。乾燥した地面でも巣穴を掘れる適応力があるため、都市近郊の芝生や畑などにも現れることがあり、野生動物の中でもかなりの“たくましさ”を持っています。

一方、アマゾン地域に生息する「ジャイアントアルマジロ」は、湿度の高い熱帯雨林に適応しており、土を掘って直径5メートルにもなる大きな巣穴を作って生活しています。このように、生息地は種類ごとに異なるものの、共通して「掘ることができる柔らかい土壌」が必要条件となっています。

また、アルマジロは基本的に夜行性で、昼間は巣穴の中で過ごし、夜にエサを探して活動します。生息地には隠れ場所とエサの豊富さが求められるため、森林や草原に限らず、「人目につきにくく、掘れる場所」であれば柔軟に対応できるのです。

アルマジロの食べ物は昆虫だけじゃない理由とは

アルマジロの主食は昆虫、とくにアリやシロアリが有名ですが、実際にはそれ以外のものも幅広く食べる「雑食性(ざっしょくせい)」の動物です。昆虫類に加えて、ミミズやクモ、小型の両生類や爬虫類、落ちた果実、キノコ、根菜類、さらには動物の死骸(しかばね)をあさることもあります。環境に応じて食べ物を柔軟に変えられることが、彼らの大きな強みです。

アルマジロは非常に嗅覚が発達しており、地面の下にいる小さな生き物を鼻で探し当てる能力に長けています。土の中の昆虫の動きや匂いを感じ取り、鋭い前足で素早く掘り返して捕らえます。特に乾燥地帯や人里では昆虫の代わりに果物や残飯などをあさることもあり、生きるための柔軟な対応力が見て取れます。

このように幅広いものを食べることで、限られた環境でも生き延びることができ、結果として草原や農地、都市周辺など、さまざまな土地に生息域を広げています。一方で、農作物を荒らすことがあるため、地域によっては害獣として扱われることもありますが、害虫の数を調整する役割も果たしており、生態系のバランス維持にも貢献しています。

アルマジロの硬さは本当に防御に役立っているのか

アルマジロの「硬さ」は単なる見た目の特徴ではなく、自然界で生き抜くための非常に重要な武器です。背中を覆う装甲は、骨質のプレートが皮膚と一体化した構造で、敵からの攻撃を物理的に防ぐ役割を果たします。プレートは可動性もあり、体の動きに合わせてしなやかに連動する仕組みになっています。

たとえば、アルマジロの中でも「ミツオビアルマジロ」や「ヒメボールアルマジロ」は、体を完全に丸めてボール状になることができます。こうすることで、腹部などの柔らかい部分を完全に隠し、捕食者の攻撃を受け流すことができるのです。この防御行動は非常に効果的で、ジャガーやピューマのような大型肉食獣でさえ、丸まったアルマジロを開けることは困難です。

一方で、すべての種類のアルマジロが丸まることができるわけではありません。多くの種は背中や側面だけが硬く、腹部や足は柔らかいままです。こうした種は、敵に気づいたら素早く穴に逃げ込んだり、掘って姿を隠すことで身を守ります。つまり、装甲の硬さに加えて、行動の速さや掘る能力も重要な防御要素なのです。

アルマジロの天敵は誰?意外な捕食者とその対策

アルマジロは硬い装甲を持つことで多くの危険から身を守れますが、それでも完全に安全というわけではありません。実際にはさまざまな天敵が存在しており、アルマジロたちはそれらの脅威にさらされながらも、さまざまな方法で対処しています。

主な捕食者には、ジャガーやピューマ、オオカミなどの大型肉食哺乳類が挙げられます。特にジャガーは強力なあごの力を持ち、装甲の隙間を見つけて攻撃することもあります。また、ワシやタカなどの猛禽類(もうきんるい)は空から急降下して、アルマジロの頭部や柔らかい腹部を狙ってくることもあります。

さらに意外なところでは、人間も大きな脅威です。生息地の開発による環境破壊、交通事故、そして一部地域では食用や伝統薬として狩猟されることもあります。これらの影響で、いくつかの種はIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで絶滅危惧種に指定されており、特に「ジャイアントアルマジロ」はその代表例です。

アルマジロはこうした天敵に対して、防御姿勢を取ったり、巣穴に隠れたり、素早く移動したりと、さまざまな対策を講じています。硬さだけに頼らず、行動でも生き延びる工夫をしているのです。つまり、アルマジロは「防御型の生き物」でありながら、意外にも高い危機回避能力を持っている動物でもあるのです。

アルマジロは何類?性格や寿命・飼育事情から考える人との関わり

アルマジロの性格は人に懐くのか、それとも野性味が強いのか

アルマジロは、見た目がかわいらしく、おとなしい印象を持たれがちですが、実際には非常に神経質で臆病な性格の動物です。野生下では基本的に単独行動をとり、他の個体とも一定の距離を保つ習性があります。夜行性であり、昼間は巣穴で静かに過ごし、暗くなるとエサを探して活動を始めます。

人間に対しては「懐く」というより、「慣れる」ことがある、という程度が現実的な表現です。特に野生から来た個体は環境の変化にとても弱く、知らない音や匂い、光にストレスを感じてパニックになることがあります。無理に触ろうとすると、強く丸まったり、壁をよじ登って逃げようとしたり、地面を掘り始めたりすることがあります。

一方で、幼い頃から人の手で育てられた個体は、ある程度人に慣れ、環境にも順応する場合があります。ただし、犬や猫のようにスキンシップを楽しんだり、名前を呼んで寄ってくるような反応は基本的に期待できません。アルマジロは自分のペースで行動し、人間と感情的な関係を築くタイプではないのです。

アルマジロの寿命は野生と飼育下でどう違うのか

アルマジロの寿命は、生息環境によって大きく変わります。野生では外敵や病気、食料不足などの影響を受けるため、一般的に6〜10年ほどとされています。一方、飼育下では医療や食事、温度管理などが整っているため、15年から20年近く生きることもあります。

たとえば、ナインバンドアルマジロ(Dasypus novemcinctus)は、アメリカでは広く知られている種類で、野生で7〜12年、飼育下で最大23年生きた記録も報告されています(Louisville Zooなどの飼育例)。ただし、この長寿命を実現するには、細やかな温湿度管理や栄養バランスのとれた食事、静かな環境など、条件が整っていることが前提です。

寿命に差が出る理由は、アルマジロがストレスや気温の変化に弱いこと、そして外敵の有無が大きく関係しています。野生では突然の捕食や事故、気候変動などにさらされやすく、体力をすり減らしながら生活しているため、寿命が短くなる傾向があります。

反対に、動物園などの飼育下では、必要な栄養素を計算した餌が用意され、医療的なケアも受けられるため、寿命が延びやすくなります。しかし、それでもストレスや運動不足などが原因で短命に終わる例もあるため、長生きさせるには専門的な飼育技術が欠かせません。

アルマジロをペットにすることは可能?日本での法的規制と許可条件

アルマジロをペットとして飼うことは法律上は可能ですが、非常に多くの条件と配慮が必要です。まず大前提として、2025年現在、日本で飼育が確認されているのはごく一部の種類に限られており、多くのアルマジロは**ワシントン条約(CITES)**により国際的に輸出入が制限されています。特に「ジャイアントアルマジロ」など絶滅危惧種は輸入が原則禁止されています。

日本では「動物愛護管理法」に基づき、飼育には適切な環境と責任を持つことが求められます。アルマジロは「特定動物」には分類されていませんが、自治体によっては届け出や許可、立ち入り検査が必要な場合があります。また、輸入された個体は「動物検疫」や「登録書類」の提出が求められるため、正規ルートでの入手は非常にハードルが高いです。

さらに、飼育環境にも多くの制約があります。アルマジロは温度と湿度の管理に敏感で、南米の気候に近い条件を再現する必要があります。日中は20〜28度、夜間も15度以下にならないよう調整し、さらに掘れる地面や静かな空間が必要です。日本の一般的な住宅では、これを常時維持するのはかなり困難です。

また、アルマジロに詳しい獣医師も非常に少なく、病気やけがの際に適切な処置が受けられないリスクもあります。感染症(レプトスピラ症など)の媒介の可能性も指摘されているため、衛生面の管理も重要です。

つまり、アルマジロは「飼えるかもしれない動物」ではありますが、現実的には非常に高度な飼育知識と設備、そして法的な手続きが必要です。軽い気持ちで手を出すのではなく、その責任とコストを十分に理解した上で判断すべき動物です。

アルマジロの値段はどのくらい?飼育費用まで含めて考えよう

アルマジロの値段は種類や取引ルートによって大きく異なりますが、2025年現在、日本国内で入手できる機会は非常に限られています。合法的な輸入や繁殖個体に限定されるため、価格帯は一般的に40万円〜80万円ほどが目安とされます。さらに、入手できるのは主に「ナインバンドアルマジロ」など、CITES(ワシントン条約)で規制されていない種に限られます。

しかし本体価格以上に重要なのが、飼育にかかる継続的なコストです。まず、アルマジロは南米の温暖な環境に適応した動物であるため、エアコンや保温器具、加湿器などを使って1年中適切な温湿度を維持しなければなりません。加えて、夜行性で穴を掘る習性を持つため、掘削可能な床材と広いスペースも必要になります。

餌代としては、昆虫や高タンパク質のペットフード、果物などを継続的に用意する必要があります。また、病気やけがの際には、エキゾチックアニマルを診療できる動物病院を探す必要があり、診察費も高額になりがちです。万が一のために、年間で数万円単位の医療費を見込んでおく必要があります。

さらに、自治体への届け出や輸入時の検疫費用、ケージや機材の設置費など、初期投資だけで数十万円以上に達する可能性もあります。このように、アルマジロを飼うには「買う」だけで終わらない、長期的かつ総合的な準備が欠かせません。

アルマジロがいる動物園はどこ?観察のコツと楽しみ方

アルマジロに興味があるなら、まずは動物園で実際に観察してみるのが一番の近道です。日本国内でも一部の施設ではアルマジロを飼育しており、代表的な場所としては、上野動物園、神戸どうぶつ王国、東山動植物園などが挙げられます(2025年現在)。施設によって展示されている種は異なるため、事前に公式サイトで確認するのがおすすめです。

アルマジロは基本的に夜行性であり、昼間はあまり活発に動かないことも多いため、行動を観察したい場合は開園直後や夕方の時間帯を狙うと良いでしょう。展示スペースでは巣穴の中に隠れていることもあり、見つけにくいこともありますが、よく目を凝らして壁際や暗がりを探してみてください。

観察の際に注目したいのは、独特な歩き方や鼻先を地面に近づけて匂いを嗅ぎながら移動する姿、掘るしぐさ、警戒時に体を丸める仕草などです。特に、丸まる瞬間が見られれば非常に貴重です。また、飼育員によるガイドや解説パネルが設置されていることもあり、生態や進化、保全状況などを深く学ぶことができます。

アルマジロは何類なの?分類と人とのつながりをもう一度考える

アルマジロは哺乳類の中でも極めて特異なグループ、「被甲目(Cingulata)」に分類される動物です。この被甲目は、アリクイやナマケモノと同じ「有毛目(Xenarthra)」に属しており、すべて南米大陸を起源とする系統の生き物たちです。つまり、「アルマジロは何類?」という問いに対しては、「被甲目に属する、装甲を持つ哺乳類」というのが正しい答えになります。

このグループは進化の過程で非常に特殊な道をたどっており、現存する被甲目の動物はアルマジロだけです。過去には「グリプトドン」などの巨大な装甲動物も存在しましたが、絶滅してしまった今では、アルマジロが唯一その血を引き継ぐ生き証人となっています。

その意味で、アルマジロは生物学的にも進化学的にも非常に価値のある動物です。見た目のユニークさだけでなく、分類の面でも深く興味をそそられる存在であり、動物学や進化学の教材としても活用されています。実際、アメリカ自然史博物館やIUCN(国際自然保護連合)の資料にも頻繁に登場し、保全と教育の両面から注目を集めています。

また、人とのつながりとしては、農作物を荒らすことから一部では「害獣」とされることもありますが、虫を食べてくれる益獣としての側面もあります。飼育下でも、観察対象や研究対象として重要な役割を担っているのです。

アルマジロは何類なのか?分類から暮らしまでを読み解いた総括

- アルマジロは哺乳類の中でも特異な「被甲目(ひこうもく)」に分類され、ナマケモノやアリクイと同じ「有毛目(ゆうもうもく)」に属する非常に珍しい動物である

- 名前の由来はスペイン語の「小さな鎧を持つ者」で、実際に骨質の装甲を持ち、敵から身を守る進化を遂げてきた

- 現在は約21種類が確認されており、南アメリカを中心に森林・草原・乾燥地帯・農地など多様な環境に適応して生活している

- 主食はアリやシロアリだが、果実や小型動物、死骸なども食べる雑食性であり、環境に応じて柔軟に食性を変えている

- 丸まって防御する種もあれば、走る・穴に隠れるなど多様な手段で天敵に対応しており、生存戦略は種類ごとに異なる

- 寿命は野生で6〜10年、飼育下では15〜20年とされており、環境の質やストレス管理が寿命に大きく影響する

- 日本でのペット飼育は法律上可能な場合もあるが、温湿度管理や医療、設備、法手続きなど高いハードルが存在する

- 飼育には本体価格(40万〜80万円程度)以上に、年間維持費や専門的知識が必要であり、安易な飼育は推奨されない

- 国内の一部動物園(上野、神戸、東山など)では観察が可能で、丸まる様子や掘る行動などを間近で学ぶことができる

- アルマジロは見た目のユニークさだけでなく、分類・進化・生態・人との関係性を含めて深く学ぶ価値のある存在である