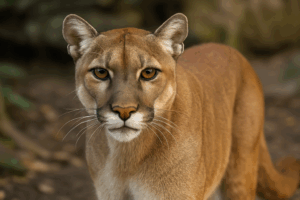

ピューマはそのしなやかな体と美しい毛並みから、多くの人が魅了される大型ネコ科の動物です。

しかし、山奥で遭遇したらどうなるのでしょうか?

人間を食べる可能性があるのか、そんな疑問を抱いたことはありませんか?

この記事では、ピューマの特徴や生息地、ジャガーやヒョウとの違い、寿命や大きさ、動物園での飼育事情やペットとしての可能性まで、幅広い視点から深く掘り下げます。

ピューマとは何者なのか、人間にとって危険なのか、人懐っこい一面はあるのか——専門家の見解も交えながら、知られざる真実に迫ります。

- ピューマという動物に興味がある方

- ネコ科動物の違いを詳しく知りたい方

- 「ピューマは人間を食べるの?」と疑問を抱いたことがある方

- 動物園でピューマを見てもっと知りたくなった方

- ピューマをペットにすることに関心がある方

ピューマは本当に人間を食べる?特徴と生息地から見るリスクとは

ピューマとはどんな動物?ネコ科の中での分類は?

ピューマは、ネコ科ピューマ属に分類される大型肉食獣で、学名は Puma concolor といいます。見た目はヒョウやジャガーに似ていますが、分類上は「ヒョウ属(Panthera)」ではなく、「ピューマ属」という独立したグループに属しています。これはトラやライオンとは進化の流れが異なることを意味しています。

英語では「クーガー」「マウンテンライオン」「パンター」など様々な呼び方があり、生息地域によって名前が異なる点もユニークです。ピューマは北アメリカから南アメリカまで広範囲に分布しており、ネコ科動物の中では最も広い生息域を持っています。

また、ピューマは他の大型ネコ科動物とは異なり、咆哮(ほうこう)することができません。その代わり、猫に近いうなり声や鳴き声を使ってコミュニケーションをとります。これは喉の構造の違いによるもので、分類学的にも重要な特徴です。

このようにピューマは、外見こそ似ていても、進化の系統、生態、鳴き声の仕組みまで、他のネコ科とは違ったユニークな動物なのです。

ピューマの特徴って?体のつくりや性格はどんな感じ?

ピューマの最大の特徴は、柔軟な体と驚異的な身体能力です。体長はおよそ100〜200cm、体重はメスで30〜60kg、オスで60〜100kg程度。大型犬と同程度のサイズ感ですが、筋肉質でしなやかな体を持ち、運動能力に非常に優れています。

ジャンプ力も非常に高く、垂直に5メートル以上、水平には12メートル以上飛べる記録があり、これはネコ科の中でもトップクラスです。この身体能力を活かし、崖や岩場の多い地形でも静かに、そして素早く行動できます。

毛色は一様な茶褐色や灰褐色で、季節や地域によって若干の違いがあります。模様がないことで、ジャガーやヒョウとの識別ポイントになります。目は夜間でもよく見え、聴覚・嗅覚も鋭く、まさに「ステルスハンター」と呼ぶにふさわしい能力の持ち主です。

性格は非常に用心深く、基本的に単独行動をとります。人間に対しては自ら近づくことはほとんどなく、むしろ避ける傾向があります。そのため、人を襲うような性格ではないことが分かります。

総じて、ピューマは力強くありながらも無駄な争いを避ける、“孤高で慎重なハンター”という印象の動物です。

ピューマはどんな生息地にいる?山岳地帯だけじゃないの?

ピューマは「マウンテンライオン」と呼ばれることもありますが、実際には山岳地帯に限らず、多様な環境に生息しています。カナダからアルゼンチンまでの広範な地域に分布し、熱帯雨林、乾燥地、草原、森林、さらには都市郊外など、さまざまな環境に適応しています。

その秘密は、ピューマの非常に高い環境適応力にあります。特定の気候や地形に依存せず、餌となる動物がいれば、どんな場所でも暮らすことができるという柔軟さを持っているのです。これはネコ科動物の中でも突出した特性といえます。

実際、アメリカではカリフォルニア州やコロラド州など、人口が密集する地域でもピューマの目撃例が増加しています。2025年現在、カリフォルニア州立公園局によると、住宅地での出没件数は年間100件以上にも及びます。

このような現象は都市化によって自然環境が狭まり、ピューマのテリトリーが人間の生活圏に接近していることを意味します。しかし、それでもピューマは基本的に人間との接触を避け、目撃されてもすぐに立ち去る行動が多いとされています。

ピューマの食べ物は?本当に人間が狙われることはある?

結論から言えば、ピューマが人間を食べることはほとんどありません。ピューマは本来、人間を避ける動物であり、通常の食性はシカやウサギなどの野生動物です。

主な獲物は、北米ではミュールジカ(シカの一種)、南米ではグアナコやアグーチなど、地域に応じて異なります。これらの動物はピューマの生息地で一般的に見られる草食獣で、捕獲しやすいサイズであることが共通しています。

一方で、近年の報告では、アメリカ西部などの住宅地近くに現れたピューマがペットや小動物を襲った例があります。また、稀に子どもが襲われた事例もあることから、「人間を食べる可能性がゼロ」とは言えません。

ただし、これらのケースの多くは、ピューマが極度に空腹だった、または人間を獲物と誤認したなど、特殊な状況によるものです。米国Fish and Wildlife Serviceの2024年統計によれば、ピューマによる致命的な人身事故は過去30年でわずか30件未満にとどまっています。

つまり、ピューマは人間を積極的に狙う捕食者ではなく、「例外的な状況での事故」が人間への攻撃のほとんどです。正しい知識と距離感を持つことで、危険を避けることが可能です。

ピューマとジャガーは何が違うの?見た目や生態で比べると?

ピューマとジャガーはどちらも大型のネコ科動物で、南北アメリカに生息していますが、その分類、生態、行動には多くの違いがあります。まず分類上、ピューマは「ピューマ属(Puma)」、ジャガーは「ヒョウ属(Panthera)」に属しており、進化の流れが異なります。

体格を見ると、ジャガーのほうが一般的に大きく、体重は最大150kgを超えることもあります。これに対し、ピューマの最大体重は100kg前後です。また、ジャガーはずんぐりとした体型で筋肉質、ピューマはスリムで俊敏な印象です。

見た目の最も大きな違いは毛皮の模様です。ジャガーは「ロゼット」と呼ばれる黒い斑点模様がありますが、ピューマの被毛は無地で模様がありません。これにより、一目で見分けがつくポイントになります。

生息環境にも違いがあります。ジャガーは主に熱帯雨林や湿地に生息し、水辺を好み泳ぎも得意です。一方、ピューマは山地や乾燥地、森林など、より幅広い環境に適応しています。

また、性格や狩りのスタイルも異なります。ジャガーは一撃必殺のあごの力を活かした攻撃を好み、ピューマは静かに近づいて後ろから跳びかかる待ち伏せ型です。

ピューマとヒョウは似てる?混同しやすいポイントは?

ピューマとヒョウ(レオパード)は外見が似ているため混同されることが多いですが、実際には生息地や分類、生態に大きな違いがあります。

まず分類として、ヒョウはジャガーと同じ「ヒョウ属(Panthera)」に属し、ピューマは「ピューマ属(Puma)」に分類されます。この分類の違いは、骨格や咽頭の構造にも反映され、ヒョウは咆哮ができますが、ピューマはできません。

毛色については、ヒョウには黒い斑点模様(ロゼット)があり、ジャングルなどに隠れるのに適しています。一方、ピューマの毛は一様なベージュや茶色で、模様がないのが特徴です。

生息地もまったく異なります。ヒョウはアフリカ大陸を中心にアジアにも分布しており、インドやスリランカ、中国南部にまで広がっています。対して、ピューマはアメリカ大陸のみに分布しています。

また、行動パターンにも差があります。ヒョウは木登りが非常に得意で、木の上に獲物を運ぶこともありますが、ピューマは地上での行動が中心で、木にはあまり登りません。

さらに、ヒョウは農村部にも出没するなど人間との接触が比較的多い動物ですが、ピューマは基本的に人を避ける行動をとります。

ピューマが人間を食べる可能性は?ペット・動物園での関係性も考える

ピューマは人懐っこい性格なの?人間との距離感は?

結論から言えば、ピューマは本質的に人懐っこい動物ではありません。基本的に人間を避ける性格を持ち、臆病で警戒心が強い傾向があります。

野生のピューマは、視覚・聴覚・嗅覚が鋭く、人間の気配を察知すると距離をとることが観察されています。米国野生動物局の調査によると、人間との遭遇があってもピューマはほとんどの場合すぐに立ち去ると報告されています。

ただし、飼育下で人間と接する機会の多い個体は、人に慣れることがあります。たとえばSNSで話題になったロシアの保護個体「メッシ」は、一般家庭で飼育され人と穏やかに暮らしています。しかしこれは極めて特殊な事例であり、一般化はできません。

また、慣れた個体であっても突然の刺激に対して反射的に攻撃する可能性は否定できず、油断すれば重大な事故につながるリスクがあります。獣医師や飼育の専門家も「慣れと懐くは違う」と警鐘を鳴らしています。

つまりピューマは、人間に慣れることはあっても、信頼関係を築ける動物ではなく、あくまで「野生動物としての距離感」を保つことが求められる存在です。

ピューマの寿命ってどれくらい?野生と飼育下では差がある?

ピューマの寿命は、野生か飼育下かによって大きく異なります。結論から言えば、野生では10〜12年、飼育下では15〜20年ほど生きることが確認されています。

野生では食料不足、縄張り争い、病気、交通事故などのリスクが日常的にあり、それが寿命を縮める要因となります。特に若い個体は他のピューマとの衝突や事故によって命を落とすことが多く、生後1年以内の死亡率は30%以上とされます(2024年 米コロラド州野生動物保全局調査)。

一方、動物園などで飼育されるピューマは、定期的な健康管理や栄養のある食事、ストレスの少ない環境で暮らすことができるため、20年以上生きる個体も報告されています。過去にはアメリカ・ノースカロライナ州の保護施設で飼育されたピューマが21年生きた例もあります。

しかし、長生きすればするほどよいというわけではありません。運動不足や刺激の少ない環境はストレスや行動異常の原因となることがあり、飼育の質が寿命に与える影響も大きいのです。

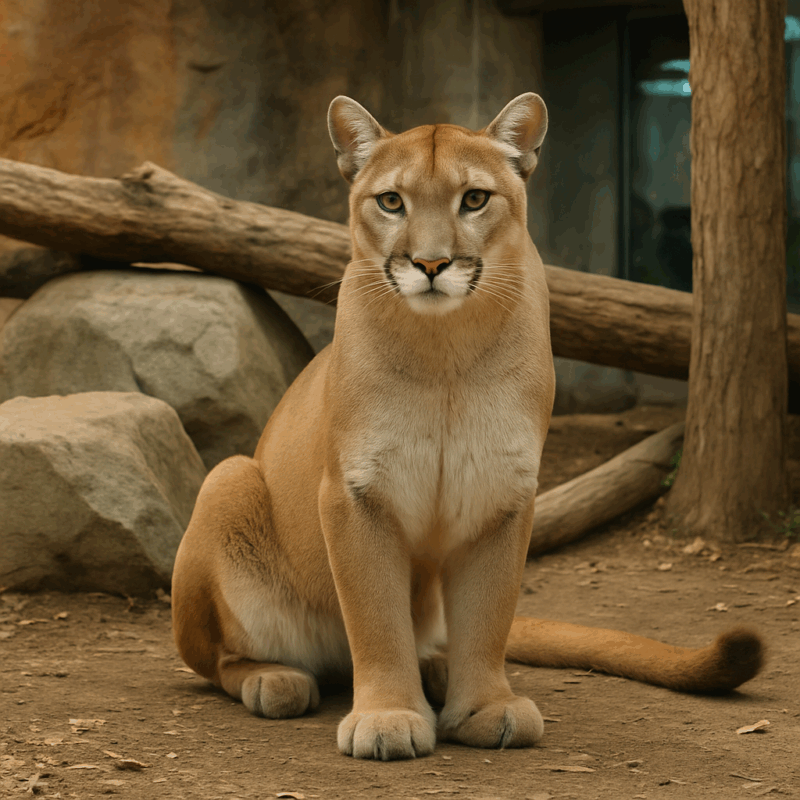

ピューマの大きさってどれくらい?意外と小さいって本当?

ピューマは「大型ネコ科動物」として知られていますが、実はトラやライオンに比べるとやや小柄です。結論から言えば、ピューマは“中型からやや大きめ”のサイズで、ネコ科の中では中堅クラスといえる存在です。

体長は約100〜200cm、しっぽを含めると2.4m前後。体重はメスで30〜60kg、オスで60〜100kg程度で、最大でも120kgを超えることは稀です。これは人間の大人と同程度、あるいはやや大きいくらいの重さです。

トラは最大で300kg超、ライオンも250kg近くまで成長するため、それに比べるとピューマは一回り小さいサイズといえます。しかし体格が小さい分、俊敏で跳躍力に優れており、山岳地帯や岩場など複雑な地形に適した体つきとなっています。

また、ピューマの体はスリムで無駄のない筋肉構造をしており、動きも軽やかです。毛並みも短く、しっぽが長くてバランス感覚に優れています。

つまり、ピューマは「力でねじ伏せるタイプ」ではなく、「スピードと静かさで仕留めるタイプ」のハンターであり、その大きさも機能的に進化していることが分かります。

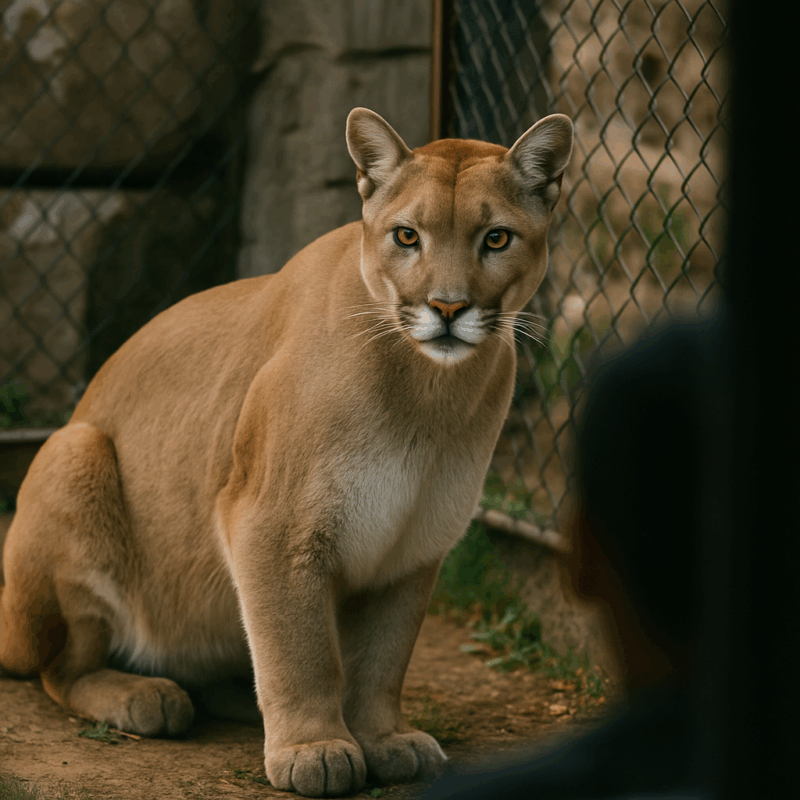

ピューマは動物園で見られる?どこで出会える?

結論から言うと、日本国内でピューマ(Puma concolor)が展示されている動物園は非常に限られており、ごく少数の施設に限られています。現時点で確実に展示されているのは 神戸どうぶつ王国(Kōbe Animal Kingdom)の「Cougar Walk(クーガー・ウォーク)」 のみと確認されています 。

ピューマは跳躍力が高く、施設設計にも特別な工夫が必要なため、展示が非常に難しい動物です。海外では混合飼育や広い展示場が用意されることもありますが、日本国内では限られた施設でしか公開されていません。

もしピューマを実際に見たいのであれば、まずは 神戸どうぶつ王国の展示情報を公式に確認すること を強くおすすめします。他の動物園では公式情報や展示リストに ピューマ の記載がない限り、見られる可能性は非常に低いと考えてよいでしょう。

また、展示されている場合でも、ピューマは薄明薄暮性(早朝・夕方などに活動)であるため、朝や夕方の時間帯に訪れることが観察のチャンスを高めます。平日の午前中など、比較的静かなタイミングを狙うのも効果的です。

このように、日本でピューマに会えるのは現在わずかな例のみであり、動物園訪問前には公式サイトで最新の飼育・展示状況を確認することが重要です。

ピューマをペットにできるの?飼育にはどんな許可が必要?

結論から言うと、日本国内でピューマをペットとして飼うことは、現在ほぼ不可能です。2020年の法改正により、ピューマは「特定動物」に指定され、個人による飼育が原則禁止となっています。

この特定動物制度は、人間や他の動物に危害を加えるおそれのある動物に対して適用される制度で、環境省が指定します。ピューマのような大型肉食獣は、高い攻撃力と脱走時のリスクを考慮し、厳しい基準のもとに管理されています。

2025年現在では、動物園や研究機関を除き、新規の飼育許可は原則認められておらず、過去に許可を受けたケースも継続更新が厳しく制限されています。さらに、飼育施設には二重扉や高強度の囲い、警告表示、避難計画などが求められます。

海外でもピューマの個人飼育は合法な国がありますが、事故が多発しているのも事実です。アメリカではピューマによる家庭内事故や脱走例が報告されており、規制が年々強化されています。

ピューマと人間の関係性は?共存の可能性はあるのか?

ピューマと人間の関係は、「対立」ではなく「すみ分け」が鍵です。結論として、完全な共存は難しいものの、適切な距離感と管理によって衝突を減らすことは可能です。

近年、北米では都市開発や森林伐採が進んだ影響で、ピューマの生息域が狭まり、人間の生活圏に近づいてきています。これにより、家畜やペットが襲われるなどの被害が報告されています。2024年のカリフォルニア州データでは、ピューマとの接触報告件数は年間100件を超えています。

一方で、州や自治体では「ピューマとの共生」を目的とした取り組みも始まっています。たとえば、生態回廊(野生動物が安全に移動できる緑の道)を設置したり、人間側が餌となる小動物やごみを管理することで、接触リスクを減らしています。

また、ピューマの存在が地域の生態系にとって重要な役割を果たしていることもわかってきました。ピューマが草食動物を抑制することで、植物や他の生物のバランスが保たれる「頂点捕食者」としての価値が注目されています。

ピューマは人間を食べるの?に関する総括:知っておきたい特徴と関係性のまとめ

- ピューマ(Puma concolor)はネコ科ピューマ属に属する大型肉食動物で、北米から南米にかけて広く分布しています。

- 一般的なイメージに反し、ピューマは人間を積極的に襲ったり食べたりする動物ではありません。人間との接触は稀で、多くは事故や誤認によるものです。

- 主な食べ物はシカやウサギなどの中型草食動物で、人間を獲物として認識することは基本的にありません。

- ピューマは警戒心が強く、人間に対しては距離をとって行動する臆病な性格です。人懐っこいとはいえず、飼育下でも完全に慣れるのは困難です。

- 野生での寿命は10〜12年、飼育下では最大20年近く生きる個体もいます。環境や飼育の質によって大きく左右されます。

- トラやライオンと比べてやや小柄で、俊敏さと跳躍力に優れた体型を持つ“ステルス型”のハンターです。

- ピューマは山岳地帯に限らず、草原・森林・都市近郊など多様な環境に生息し、極めて高い適応力を持っています。

- ピューマは日本国内ではほとんど展示されておらず、2025年現在、神戸どうぶつ王国が唯一の確認可能な展示施設です。

- ペットとしての飼育は、日本では法律上ほぼ不可能であり、飼育には特定動物の厳しい基準が課せられています。

- 今後、人間とピューマが共存していくには、生息域への配慮や、衝突を避ける地域ぐるみの工夫が必要です。