アシカは水族館のショーでおなじみの動物ですが、ふと疑問に思ったことはありませんか?

この生き物は一体「何類」に分類されるのでしょうか。

また、アザラシやオットセイとの違いは?

鳴き声や特徴、寿命や天敵まで、意外と知られていないことがたくさんあります。

この記事では、アシカとはどんな動物なのかを深く掘り下げていきます。

アシカの生息地や水族館での役割、食べ物や怖い一面まで、専門的な知見をもとに分かりやすく解説します。

あなたの「なんとなく知っている」を、「本当に理解している」に変えてみませんか?

アシカが何類か気になって調べている方

アザラシやオットセイとの違いを知りたい方

水族館でアシカを見て、もっと詳しく知りたくなった方

動物の分類や進化について興味がある方

生き物の生態や特徴を深く理解したい方

動物園・水族館好きでマニアックな知識を深めたい方

アシカは何類の動物?分類から見る意外な生態とは

アシカとはどんな動物?名前の由来は意外なところにある?

アシカは、鰭脚類(ききゃくるい)という海棲哺乳類のグループに属する食肉目の動物で、海と陸の両方で生活できる特徴を持っています。「アシカ(sea lion)」という名前は、特にカリフォルニアアシカなどのオスが発する低くて響く鳴き声がライオンの咆哮に似ていることに由来しています。分類学的には、脊椎動物門-哺乳綱-食肉目-アシカ科という位置づけです。

哺乳類であるアシカは、肺で呼吸し、赤ちゃんに母乳を与えます。これは魚類や爬虫類との大きな違いです。また、体には短い毛が生え、体温を保つために皮下脂肪も発達しています。さらに、前足はヒレのように広がり、泳ぎに特化した構造になっています。

このように、アシカとは見た目以上に陸上哺乳類との共通点を多く持つ動物です。単に「海にいる動物」として捉えるのではなく、哺乳類の一員としての視点で見ることで、より深い理解が得られるでしょう。

アシカの特徴にはどんな進化の工夫が隠れている?

アシカは海洋環境に適応するために、進化的に特化した体の構造を持っています。水中でも素早く動けるように、前足が大きく平たいヒレ状になっており、これを羽ばたくように動かして泳ぎます。これは、イルカの尾びれや魚のヒレとは異なる、「前肢主導型」の遊泳スタイルです。

また、陸上でも活動できるよう、後ろ足を体の下に回して地面を押し出すように歩くことが可能です。アザラシにはこの機能がないため、地面を這うようにしか移動できません。この「陸上で歩ける」特徴は、繁殖や休息のために陸に上がる必要があるアシカにとって、非常に有利な進化といえます。

さらに、鼻を閉じる筋肉や、長く息を止められる肺の構造など、水中活動を支える内部機能も進化しています。2025年現在の研究では、アシカは最長で約10分間、水中に潜り続けることが可能であるとされています。これらの進化は、水陸両用のライフスタイルに完全に適応した哺乳類である証拠です。

アシカの寿命はどれくらい?野生と飼育下で違いがある?

アシカの寿命は、野生と飼育下で大きく異なります。野生では、環境ストレスや天敵、病気、漁業との衝突などが原因で、寿命はおおむね10〜15年程度とされています。一方、水族館や動物園などの飼育下では、20〜30年と長寿を保つ個体も確認されています。

たとえば、日本の八景島シーパラダイスでは、20年以上生きたカリフォルニアアシカが記録されており、アメリカでは30歳を超えた個体も報告されています。これは、人間による医療ケアや栄養管理、外敵からの保護が行き届いているためです。2025年の調査でも、飼育環境の改善がアシカの長寿に寄与していることが明らかになっています。

また、飼育下のアシカは定期的に健康診断を受け、歯の状態や体重、行動の異常なども細かくモニタリングされています。寿命の違いからは、環境の質が動物の健康に直結するという事実が見えてきます。

アシカの生息地はどこ?なぜ冷たい海だけじゃないの?

アシカは冷たい海に住んでいるイメージが強いかもしれませんが、実際の生息地はもっと広範囲にわたります。主に太平洋沿岸に分布しており、カリフォルニアアシカはアメリカ西海岸からメキシコ、さらにガラパゴス諸島やペルー沿岸にも生息しています。オーストラリアアシカやニュージーランドアシカなど、温暖な地域にも種が存在します。

重要なのは、アシカが生息する場所には共通点があるということです。魚介類が豊富で、休める岩場や砂浜があることが不可欠です。また、繁殖期には上陸して子育てを行うため、人間の活動が少ない静かな海岸が求められます。

2025年現在、気候変動による海水温の変化や漁業圧により、分布域が変化しつつあることが複数の研究で報告されています。たとえば、温暖化の影響で、カリフォルニアアシカが本来より北の海域まで移動する例も観察されています。アシカの生息地は、固定されたものではなく、時代とともに変化するという視点が大切です。

アシカの鳴き声はなぜあんなに大きくて多様なの?

アシカの鳴き声は、「ワウッ!」という低く響く声で知られていますが、その目的は多様です。主になわばりの主張・繁殖期の威嚇・仲間とのコミュニケーションとして用いられます。特にオスの鳴き声は大きく、遠くまで響くことで他のオスをけん制し、メスにアピールする役割を果たしています。

水中や波の音がある海岸では、音を遠くまで伝える必要があるため、声が大きく発達したと考えられています。また、母親と子どもの間では、それぞれの声を聞き分ける能力があり、何百頭もの中から自分の子どもを鳴き声で探し出すという研究結果もあります。

さらに、アシカは状況に応じて鳴き方を変えることができ、警戒・挨拶・要求など、さまざまな感情や意思を音で伝える能力を持っています。このことから、アシカの鳴き声は単なる習性ではなく、高度な社会性と知能の現れでもあるのです。

アシカの天敵は誰?野生でどんなリスクにさらされている?

アシカの天敵には、主にシャチ(オルカ)やホホジロザメといった大型の海洋捕食者が挙げられます。とくに若い個体や病気のアシカは狙われやすく、水中での油断は命取りになります。シャチはアシカの行動を観察し、巧みに狩りの戦略を変えることができることで知られています。

しかし、天敵は自然界の捕食者だけではありません。人間活動による被害も深刻です。漁業用の網に誤って絡まったり、プラスチックごみを誤飲したり、海岸への開発で休息地を失ったりといった問題があります。2025年には、ドモイ酸という有毒プランクトン由来の神経毒が食物連鎖を通じてアシカに影響を与え、方向感覚の喪失やけいれん発作を引き起こす事例がカリフォルニア沿岸で多発しています。

こうした複合的なリスクにさらされているアシカの現状は、自然の掟と人間の責任が交差する場所にあるといえるでしょう。保護活動や環境改善がなければ、彼らの生息数が今後大きく減少する可能性も否定できません。

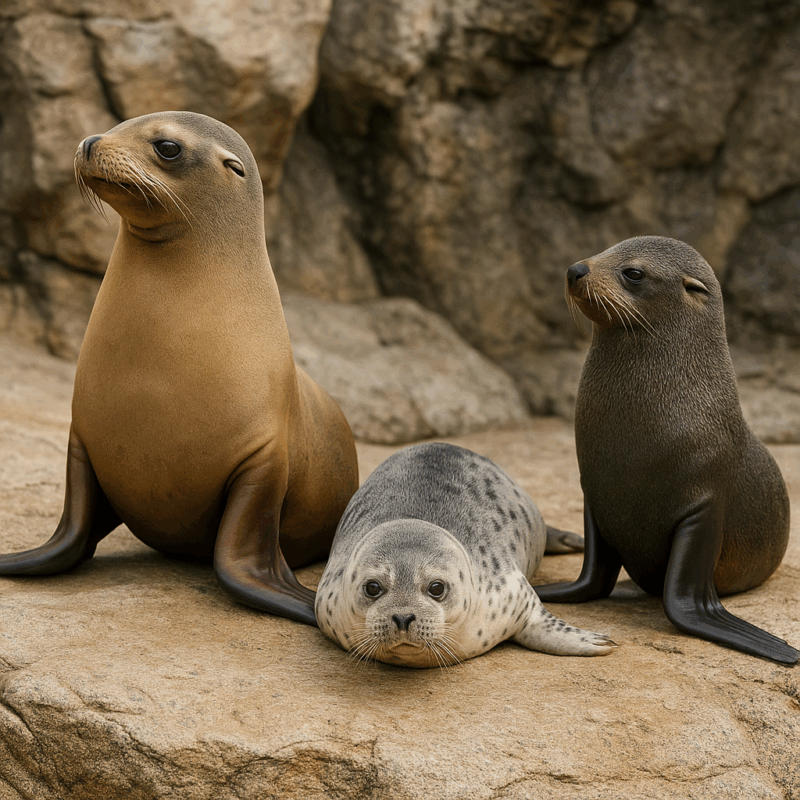

アシカは何類?アザラシ・オットセイとの違いを徹底比較

アシカとアザラシの違いって?見た目だけで見分けられる?

アシカとアザラシは、どちらも「鰭脚類(ききゃくるい)」という海獣の仲間ですが、身体のつくりや行動にいくつもの違いがあります。もっともわかりやすいのは「耳」の違いで、アシカには外に出た小さな耳たぶ(外耳)があるのに対し、アザラシには耳たぶがなく、耳の穴だけが皮膚に開いている構造になっています。

移動方法にも差があります。アシカは陸上で体を持ち上げて4足歩行のように移動できますが、アザラシは後ろ足を体の下に回せないため、お腹を地面にこすりつけるように進みます。このため、アシカは陸上生活にも比較的強く、岩場などでも素早く動くことができます。

さらに、アシカは長めの鼻先と細めの顔立ちをしており、アザラシは丸くて愛らしい顔をしています。これらの違いを知っていれば、水族館や自然観察の際に迷うことなく見分けられます。2025年現在、多くの専門機関や水族館でも**「耳と移動方法」による識別法**を案内しています。

アシカとオットセイの関係性は?実は分類が近いって本当?

アシカとオットセイはとてもよく似ていて、しばしば混同されがちですが、分類学上も非常に近い存在で、どちらもアシカ科に属しています。つまり、アシカとアザラシよりも、アシカとオットセイのほうが近縁種なのです。両者とも外耳があり、陸上を歩くことができる点も共通しています。

では、どこが違うのでしょうか。まず、毛の密度と質感に違いがあります。オットセイは「毛皮目的で狩猟対象にされてきた」歴史があるほど、細かくて密な毛を持ち、触るとふわふわしています。アシカはそれに比べて毛が短く、皮膚が見えるほどの短毛です。

また、オットセイは多くの種が小柄で、体長1.5メートル前後、体重は100kg未満が一般的ですが、カリフォルニアアシカなどの大型種は体長2〜2.5メートル、体重300kg以上になることもあります。泳ぎ方も微妙に異なり、アシカは前足のパワーで進むのに対し、オットセイは前足と後足の両方を使うスタイルが多く見られます。

アシカの食べ物は何?好物からわかる意外な狩りの能力とは?

アシカは魚だけを食べていると思われがちですが、実際にはとても多様な海洋生物を食べています。代表的な食べ物は、イワシ、サバ、アジ、イカ、タコ、エビ、カニなどで、獲物の種類は地域と季節によって変化します。2025年現在、アシカは** Opportunistic feeder(機会的捕食者)**と呼ばれ、環境に応じて柔軟に獲物を変える能力があると知られています。

狩りの方法も非常に知的です。群れで協力して魚群を囲い込み、波を起こして浅瀬に追い込む戦術的な狩りも確認されています。また、一部のアシカは漁業の網から魚を盗むという、学習に基づく行動も報告されています。これらは単なる習性ではなく、環境から学び、工夫する知能の高さを示しています。

さらに、アシカの口や歯は鋭く、小さな魚を丸呑みできるような構造になっていますが、殻を持つ甲殻類なども器用に処理して食べることができます。アシカの食性からは、海中での生き残りに必要な柔軟性と適応力が見て取れます。

アシカは怖い動物?水族館の印象と野生の姿にギャップがある?

水族館で見かけるアシカは、芸を披露し、人懐っこく見える存在です。しかし、野生のアシカはまったく異なる一面を持っており、状況次第では非常に攻撃的にもなります。特に繁殖期のオスは、メスを守るためや縄張り争いのために他のオスに激しく襲いかかることがあります。

また、体格の大きいカリフォルニアアシカのオスは300kgを超えることもあり、突進されたり噛まれたりすれば、人間にとって大きな怪我につながります。海外では、野生のアシカに近づきすぎた観光客がかまれる事故も報告されており、野生動物としての警戒心は忘れてはいけません。

さらに、アシカの鳴き声や威嚇動作も、警戒信号と見るべき行動です。これらを無視して近づくと、アシカ側が防衛本能で反応してしまうこともあります。水族館では調教が行き届いており安全に見えますが、それがアシカ本来の姿ではないことを理解する必要があります。

アシカは決して「怖い動物」ではありませんが、野生動物としての本能と力強さを持った存在であることを尊重し、適切な距離感をもって接することが大切です。

アシカは水族館でなぜ人気?その理由は知能と運動能力にあった?

アシカが水族館で長年にわたり人気を集めている理由は、その知能の高さと運動能力のすごさにあります。見た目の可愛らしさだけでなく、観客とのコミュニケーションを感じさせるようなパフォーマンスは、多くの来場者に感動を与えています。

たとえば、八景島シーパラダイス(神奈川県)では、「シーパラダイスタワー」という大型プールでアシカがボールバランスやジャンプ芸、ターゲットタッチなどを披露します。トレーナーとの合図をきちんと理解し、複雑な動きを正確にこなす様子からは、アシカが非常に賢い動物であることがよくわかります。

また、**鴨川シーワールド(千葉県)**では、カリフォルニアアシカの「鳴き声パフォーマンス」が有名で、観客の拍手に合わせて鳴いたり、おじぎをしたりする演出が人気を集めています。特に子ども連れの家族にとっては、知性と愛らしさが同居したアシカとのふれあい体験は、強く記憶に残るものとなっています。

こうしたショーはただの芸ではなく、正の強化(ポジティブ・リインフォースメント)という動物福祉に基づいた訓練法で成り立っています。アシカが嫌がることをせず、成功体験に基づいて自発的に行動を学んでいくため、彼ら自身も楽しんでいるような様子が見られます。

アシカは何類に属するの?生物分類学から見る正確な位置とは?

アシカの分類を正確に理解するには、生物分類の基本構造を知る必要があります。アシカは、脊椎動物門-哺乳綱-食肉目-鰭脚類-アシカ科に属しています。つまり、れっきとした哺乳類であり、クマやイヌの仲間に比較的近い存在です。

鰭脚類(ききゃくるい)は、陸上哺乳類から進化した海棲動物のグループで、アシカ科、アザラシ科、セイウチ科の3つに分かれています。アシカ科はさらにオットセイ属とアシカ属に分かれ、現在では約7種のアシカが確認されています。最も代表的なのは、**カリフォルニアアシカ(Zalophus californianus)**で、日本の水族館でもよく飼育されています。

アシカは肺で呼吸し、母乳で子育てをする、哺乳類のすべての特徴を備えた動物です。水中に適応した身体を持ちながらも、分類上は魚類でも爬虫類でもありません。誤解を防ぐためには、「見た目」ではなく「生物学的な根拠」に基づいて分類を考える視点が必要です。

アシカを「何類?」と問うとき、正解は「哺乳類の鰭脚類に属するアシカ科の動物」というのが、科学的で正確な答えになります。

アシカは何類の動物かを徹底解説したこの記事の総括

- アシカは分類学上、哺乳類の中の食肉目・鰭脚類・アシカ科に属する動物であり、魚類や爬虫類ではない。

- 「アシカ(sea lion)」という名前は、オスの鳴き声がライオンの咆哮に似ていることに由来している。

- 陸上を歩ける前足の構造や、耳たぶのある外見などから、アザラシやオットセイとの違いが明確に判断できる。

- 寿命は野生で10〜15年、飼育下では20〜30年超の長寿個体も存在し、環境の質が寿命に大きく影響する。

- 生息地は寒冷地に限らず、カリフォルニアやオーストラリアなど温暖な沿岸地域にも広く分布している。

- アシカは知能が高く、道具的な学習行動や狩りの工夫ができる柔軟な捕食者としても知られている。

- 鳴き声には縄張り主張、親子間の認識、群れ内の意思疎通など多様な役割がある。

- 天敵はシャチやホホジロザメだが、漁網やプラスチックごみ、ドモイ酸汚染など人間由来の脅威も深刻。

- 水族館での人気の理由は、知能・運動能力・社会性の高さに加え、人間との関係構築が可能である点にある。

- アシカを正しく理解するには、「かわいい」だけでなく分類・生態・適応・保護課題まで幅広く知ることが重要。