タンチョウという名前を聞いたことはありますか?

北海道で出会える美しい大型の鳥として知られ、つがいで寄り添う姿は日本の伝統文化や芸術にも多く登場します。

しかし、私たちが普段「鶴」と呼んでいるものと、タンチョウは本当に同じ存在なのでしょうか?

タンチョウとは何か、特徴や生息地、さらには絶滅危惧種としての背景まで掘り下げてみると、驚きの事実が見えてきます。

今回はタンチョウの雛の育て方や鳴き声の意味、大きさや寿命、そしてどんな食べ物を好むのかまで、幅広く専門的に解説。

天然記念物にも指定されたこの鳥の魅力と、鶴との違いを深掘りしていきましょう。

- タンチョウと鶴の違いが気になっていた方

- 北海道の自然や野鳥に興味のある方

- 絶滅危惧種や動物の保護活動に関心のある方

- 動物園やバードウォッチングが好きな方

- 鳥類の生態に関心がある方

タンチョウと鶴の違いとは?特徴や鳴き声から見える意外なギャップ

タンチョウとはどんな鳥?「鶴」との呼び方の違いはどうして生まれたの?

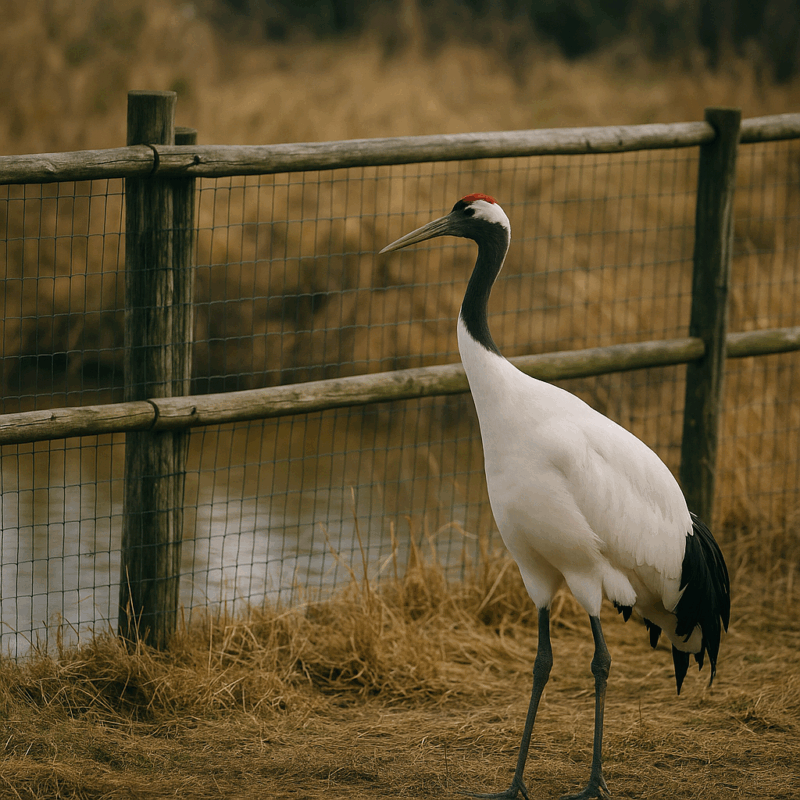

タンチョウとは、ツル目ツル科に属する大型の鳥類で、学名は「Grus japonensis(グルス・ジャポネンシス)」といいます。英名では「Red-crowned Crane」と呼ばれ、頭頂部の赤い皮膚が特徴です。日本では古来より「鶴=タンチョウ」として認識されがちですが、実際にはツル科に分類される他種(ナベヅル・マナヅルなど)も「鶴」と総称されます。つまり、すべてのタンチョウは鶴ですが、すべての鶴がタンチョウとは限りません。

日本でタンチョウが特別視される背景には、文化的な影響があります。特に江戸時代以降、夫婦仲が良い象徴、長寿・吉兆の象徴として、浮世絵や和歌、折り紙などに登場してきました。また、元日や婚礼など、祝いの場で鶴の図柄が用いられることが多く、それがタンチョウのイメージと強く結びついていきました。

一方、世界にはツル科の鳥が15種存在し、タンチョウはその中で最も希少な種類のひとつです。IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは「絶滅危惧IB類(EN)」に指定されています。つまり、日本文化と強く結びついたこの鳥は、世界的にも非常に重要な野生動物なのです。

タンチョウの特徴は何が特別?見た目や行動にどんな違いがあるの?

タンチョウの外見的特徴は、全体的に白い羽毛に黒い首・翼・脚、そして頭頂部の赤い皮膚という、非常にコントラストの強い色彩にあります。特に赤い部分は「裸出皮膚(皮膚が羽で覆われていない)」で、繁殖期にはより鮮やかになり、性的アピールの一部として機能します。

体長は約140cm、翼を広げると240cm前後と、日本に生息する鳥類としては最大級です。この大きさは、ナベヅル(体長約100〜120cm)などと比べても明らかに大きく、見た目にも迫力があります。

また、行動面では「求愛ダンス」が有名です。これは、オスとメスがジャンプしたり翼を広げて回ったりしながら、お互いの存在をアピールする行動で、つがいの絆を深める効果があると考えられています。さらには親子間でも似たような動きを行うことがあり、非言語的なコミュニケーション能力の高さがうかがえます。

こうした視覚・聴覚・動作のすべてを用いた情報伝達の仕組みは、他の鶴にも見られるものですが、タンチョウほど表現豊かな種は少なく、日本人に「美しい鳥」として深く印象づけられる要因とも言えるでしょう。

タンチョウの鳴き声はなぜ夫婦の絆を深める役割を担っているの?

タンチョウの鳴き声は、つがい同士が互いに協力して出す「デュエット」と呼ばれる特徴的なものです。このデュエットは、単なる繁殖のための求愛行動にとどまらず、つがい関係の維持、親子の識別、テリトリーの主張など、非常に多様な意味を持ちます。

オスとメスは異なる音程で鳴き、2羽で合わせて一つの旋律のように鳴くことができます。音は非常に遠くまで届き、環境省によると、風のない日には約2km先まで届くことが確認されています。この長距離に届く鳴き声は、湿地という広い環境でも仲間同士が連絡を取り合える重要な手段です。

また、喉には「気管ループ」という構造があり、空気の流れを長くすることで共鳴を強化し、より低く大きな音を出せるようになっています。この解剖学的な特徴も、長距離で鳴き交わすために進化したと考えられています。

親鳥は雛にも声をかけ、危険を知らせたり移動を促したりします。つまり、タンチョウの鳴き声は単なる「鳴き声」ではなく、「会話」に近いコミュニケーション手段であると言えます。

雛の育て方に違いはある?タンチョウの子育ては他の鶴とどう違う?

タンチョウの子育てには、つがいの強い協力体制が見られます。産卵後は、オスとメスが交代で約30日間にわたり卵を温め、雛が孵化すると、両親が共同で育児に取り組みます。これは、ナベヅルなど他の鶴類にも見られる傾向ではありますが、タンチョウではより明確な「役割分担」が観察されているのが特徴です。

雛は孵化から1日以内に歩き始め、10日ほどで親と一緒に採餌に出かけられるようになります。親鳥は餌をくちばしで与えるだけでなく、音や身振りで雛に移動の合図を送るなど、非言語的な教育も行います。

また、雛の飛行能力は約90日で完成するとされており、それまでは親が外敵から守ります。特に、キツネやカラス、猛禽類(ワシやタカなど)からの攻撃を避けるため、親が囮になって敵を引きつける「擬傷(ぎしょう)行動」も見られます。

このように、タンチョウの子育ては極めて協調的で、つがいの絆を維持しながら次世代を守るという点で、社会性の高さが際立っているのです。

タンチョウの食べ物は?他の鶴との食性の違いがあるって本当?

タンチョウは雑食性であり、動物性と植物性の食べ物をバランスよく摂取しています。主に湿地帯で暮らすため、季節によって異なる餌を採ることが特徴です。春から秋にかけては、昆虫、カエル、魚、小型哺乳類などの動物を中心に捕食し、冬場になると植物の根、穀物、ベリー類、ドングリなども食べます。

特に北海道の個体群では、冬に自然の餌が少なくなることから、環境省や地元住民、保護団体による給餌活動が行われています。与えられる餌は、トウモロコシや魚の切り身などで、タンチョウの栄養バランスを考慮して調整されています。この給餌によって、冬場の生存率が飛躍的に高まりました。

他の鶴、たとえばナベヅルやマナヅルは、渡りを行うため、田畑に落ちた穀物などを主食にすることが多く、比較的植物食に偏っています。その点、タンチョウは水辺にすむ捕食者としての側面が強く、食物連鎖の中でも中位の捕食者としての生態を持っているといえるでしょう。

タンチョウの大きさは?鶴の仲間の中でどのくらいのサイズになるの?

タンチョウはツル科の中でも最大級の体格を誇ります。体長は130〜150cm、翼を広げると230〜250cmにも達し、立ち姿は成人男性の胸の高さに相当します。このサイズは日本国内では最大の鳥類であり、世界の鶴15種の中でも最も大きい部類に入ります。

この大きさは、敵に対する威嚇や広い湿地での見通しの良さ、長距離の滑空飛行などに有利です。特に翼の大きさは、空中での安定した飛行を可能にし、渡りを行わない北海道個体群にとっても、行動範囲を広げる上で役立っています。

ちなみに、ナベヅル(約100cm前後)やマナヅル(約115cm)と比較すると、その差は明らかです。こうした体格の違いは、視覚的な識別にもつながり、野鳥観察の際には重要な手がかりとなります。

また、タンチョウは体が大きいだけでなく、首と脚が非常に長いため、湿地の中でも移動や採餌がしやすいという適応的利点があります。大きな体でありながら、動作はとても優雅で、風に乗って滑空する姿には「空の舞」とも称される美しさがあります。

タンチョウと鶴の違いとは?生息地や絶滅危惧種としての立場から考える

タンチョウの生息地はどこ?北海道と他の鶴たちとの分布の違いとは?

タンチョウの日本における主な生息地は、北海道東部に広がる釧路湿原や根室湿原、霧多布湿原などの広大な湿地帯です。これらの地域は、水と草地が豊富で人間の立ち入りが少ないため、繁殖や採餌に適した環境が整っています。とくに釧路湿原は日本最大の湿地であり、天然記念物に指定されるほどの生態的価値を持つ地域です。

世界的には、ロシア・中国・北朝鮮などにもタンチョウの個体群が生息していますが、これらは主に渡りを行う「渡り型」です。日本の北海道に定住する「留鳥型」のタンチョウは、独立した個体群として扱われており、世界でも珍しい存在です。

他の鶴の多くは長距離の渡りを行い、季節ごとに繁殖地と越冬地を移動します。たとえばナベヅルはシベリアから鹿児島県の出水平野へ、マナヅルはロシア沿海州から九州南部へと移動します。しかし、北海道のタンチョウは通年で同じ地域に留まり、数十km範囲での行動にとどまります。

この定住型のライフスタイルは、給餌や湿地保護といった人間の支援によって可能になったものであり、他の鶴には見られない特徴です。そのため、観察や研究のしやすさも相まって、タンチョウは国内外の保護活動やエコツーリズムの中心的な存在になっています。

タンチョウの寿命は長い?他の鶴の寿命と比べてどんな違いがあるの?

タンチョウの寿命は非常に長く、野生で平均30年ほど、生け捕りや飼育下では40年以上生きる個体も確認されています。これは、同じツル科に属するナベヅル(野生で20〜25年)やマナヅル(約20年)と比較しても長寿といえる数字です。長寿の理由にはいくつかの要因があり、まずは外敵が少ない湿地という環境が挙げられます。

さらに、給餌活動など人間のサポートにより冬季の食料不足が軽減され、健康状態が維持されやすい点も寿命の延長に貢献しています。

また、タンチョウはつがいで強い絆を築き、長期間にわたる安定したペア関係を持ちます。これは精神的ストレスの軽減にもつながり、健康寿命を伸ばす要因と考えられています。国内の動物園や研究施設では医療体制が整備され、記録では43年以上生きた個体も報告されています(環境省および動物園データによる)。

このように、タンチョウは野生鳥類としては例外的に長い寿命を誇り、人間との共存がその背景にあることが分かります。

タンチョウはなぜ絶滅危惧種になったの?その背景と鶴全体との比較は?

タンチョウが絶滅危惧種に指定されているのは、20世紀初頭の深刻な個体数の減少が原因です。北海道では明治期以降の開拓や湿地開発によって生息地が急速に失われ、さらに狩猟や乱獲によって個体数が減少しました。1930年代には、北海道でわずか数十羽程度しか確認されないほど危機的な状況に陥りました。

1950年代以降、地元住民や研究者による給餌活動、釧路湿原の保護、文化庁や環境省による法的保護策が始まり、少しずつ個体数は回復しました。2025年現在、北海道の野生個体数は約1,900羽と報告されていますが、人工給餌への依存が高く、完全に自然環境に戻ったとは言い難いのが現状です。

鶴全体の中でも、タンチョウは特に絶滅リスクが高い種のひとつとされ、IUCNレッドリストでは「絶滅危惧IB類(EN)」に分類されています。他の鶴、たとえばマナヅルも保護対象ですが、タンチョウほど極端に減少した歴史は少なく、保護活動の象徴的存在となっているのがタンチョウです。

天然記念物としてのタンチョウはどんな保護を受けているの?

タンチョウは1952年に「天然記念物」、1957年には「特別天然記念物」に指定されました。これにより、捕獲・販売・飼育などが厳しく禁止され、営巣地の破壊や卵の採取も法律で罰せられる対象となっています。天然記念物とは、文化財保護法に基づいて、学術的・文化的価値が高い動植物を国が保護する制度です。

また、北海道では、環境省や地元自治体、保護団体が連携し、給餌場の整備や湿地の再生プロジェクトが進められています。たとえば、釧路湿原や鶴居村の給餌場では冬季に定期的に餌が与えられ、タンチョウの群れが安全に越冬できるよう配慮されています。

さらに、観光客向けの観察ルールも設定され、一定の距離を保つことや、不要な餌付けをしないといったガイドラインが徹底されています。これらの保護策は、タンチョウを「人と自然の共存の象徴」として次世代に残すために不可欠な取り組みです。

つがいの関係が長く続く理由とは?タンチョウのつがいと他の鶴の違いは?

タンチョウは「一生同じパートナーと暮らす鳥」として知られています。実際、自然界においても、同じつがいが何年にもわたって一緒に繁殖行動を行うことが多く確認されています。これは鶴の中でも特に顕著な特徴で、他種ではつがい相手が変わるケースもある中、タンチョウは非常に強い絆を保ち続ける傾向があります。

この長期的なパートナーシップは、繁殖の成功率を高めるだけでなく、互いの行動を理解しやすくなり、協調的な子育てにもつながります。求愛ダンスやデュエットの鳴き声は、単なる恋愛行動ではなく、信頼を再確認する日常のコミュニケーション手段です。

また、親鳥2羽が協力して卵を温め、雛を守り、餌を与えるという分担行動は、つがいの安定性によって成立しています。飼育下の研究でも、つがいの相性が繁殖成功率や雛の成長に大きく影響することが分かっており、つがい関係は生存戦略の一部として捉えられています。

このように、タンチョウのつがいは生涯を通じて支え合う存在であり、人間の結婚やパートナーシップにも通じるような「共に生きる」姿勢を見せてくれます。

タンチョウが北海道で見られる理由は?気候や環境との関係とは?

タンチョウが北海道で定着している理由は、釧路湿原をはじめとする湿地環境が繁殖と生活に最適だからです。湿原には豊富な水源と草地、低木林があり、これらは巣作りや餌の確保、外敵からの隠れ場所として非常に重要です。特に水場に囲まれた場所は、天敵である哺乳類が近づきにくく、安全な営巣環境となります。

北海道の気候も、タンチョウにとって適応しやすいものです。冬は厳しい寒さがありますが、厚い羽毛によって防寒が可能であり、雪の中でも活動できます。さらに、北海道では人の居住地と湿地が適度に離れているため、タンチョウにとって静かな空間が保たれてきました。

釧路・鶴居・標茶(しべちゃ)といった地域では、タンチョウ保護と観光の両立が試みられており、地元住民による給餌活動や湿地再生事業が進められています。2025年現在では、年間数万人がタンチョウの観察に訪れ、地域経済にも貢献しています。

こうした自然環境・人間との適度な距離・保護活動の積み重ねが、タンチョウが北海道で根付くことを可能にしているのです。単なる「生息地」ではなく、「共存の舞台」としての北海道が、タンチョウを支えていると言えるでしょう。

タンチョウと鶴の違いを整理する総括:知っておきたい7つのポイント

- タンチョウは鶴の一種だが、日本文化の中で特別な意味を持ち「鶴=タンチョウ」という認識が広がった。

- 見た目の特徴は、白い体・黒い首と脚・赤い頭頂部で、鶴の中でも特に優雅な印象を持つ。

- デュエットと呼ばれる鳴き声でつがいの絆を深めるなど、高度なコミュニケーション能力を持つ。

- つがいの関係は一生続くことが多く、親鳥2羽で協力して雛を育てる姿は鶴の中でも際立っている。

- 湿地を中心とした多様な食性を持ち、特に北海道では給餌に依存する面もある。

- 北海道の釧路湿原を中心に定住する「留鳥型」で、他の鶴のように渡りをしない点が特徴的。

- 絶滅危惧種・特別天然記念物として保護されており、今も人と自然の協力によって命が守られている。