南オーストラリアやタスマニアの森にひっそりと暮らす小さな鳥、ピンクロビン。

鮮やかなピンク色の胸が特徴的で、その可愛らしい姿から日本でも「飼いたい」と思う人が増えています。

しかし、野生の美しさを持つこの鳥をペットにするには、どのような知識や準備が必要なのでしょうか。

生態や特徴、生息地、性格、さらには値段や動物園での観察方法まで、網羅的に解説します。

シマエナガとの違いや、ピンクロビンがもたらす幸せの意味にも触れ、あなたの疑問に根拠を持って答えます。

この記事を読めば、ピンクロビンの魅力を正しく理解し、飼育の現実と向き合うヒントが見えてくるでしょう。

- ピンクロビンの魅力を深く知りたい方

- 珍しい野鳥の飼育や観察に興味がある方

- 鳥の生態や特徴を根拠をもって学びたい方

- ペットとして飼えるかどうかを慎重に検討している方

- シマエナガなど可愛い小鳥が好きで比較したい方

ピンクロビンを飼いたい人が知っておくべき特徴と生態の真実

ピンクロビンとはどんな鳥なのか?基礎知識から理解する

ピンクロビンは、オーストラリア南東部やタスマニアに広がる冷涼な森林に住む小さな野鳥で、学名を Petroica rodinogaster といいます。

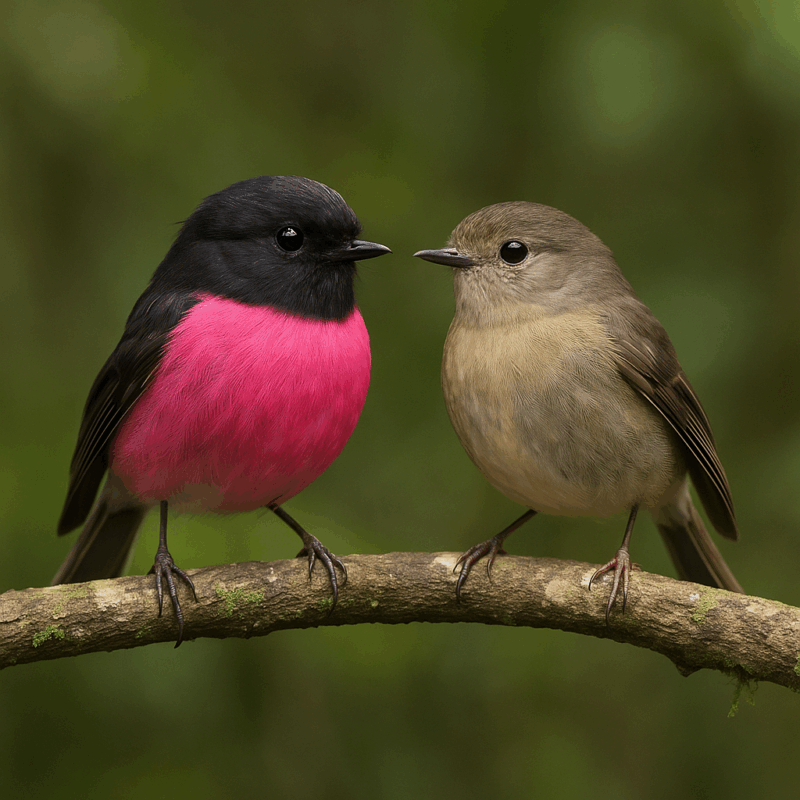

この鳥の体長はおよそ13.5センチで、ちょうど手のひらに収まるほどのサイズ感です。オスは黒に近い灰色の背と翼、胸には鮮やかなピンク色、額には白い斑点があり、その見た目が名前の由来になっています。

メスは灰褐色の羽をまとい、胸のピンク色は淡めで控えめです。こうした目立つ色の違いは「性的二型(せいてきにけい)」と呼ばれ、オスとメスを見分ける楽しさを与えてくれます。

また、ピンクロビンはヨーロッパやアメリカのロビンとは血縁が薄く、独自の進化をたどった珍しい種であることも注目すべき特徴です。(※この属は Passerida 系統という歌う鳥たちの初期に分れたグループです)

ピンクロビンの特徴を色や体のサイズから詳しく解説

この鳥のサイズ感と色の組み合わせは、人々の印象に強く残ります。体長13.5センチは、たとえばスズメよりやや小さく、初めて見たときはその小ささに驚くかもしれません。

オスはダークグレーの体に鮮やかなピンクの胸が映え、視覚的インパクトがあります。メスは落ち着いた灰褐色で、「そっと隣にいる」ような雰囲気を持っており、この静かな魅力もまた多くの人を引きつけます。

さらに、メスの胸に薄くピンクがのる個体もあり、そうした違いを観察することで性別や個体の特徴を見極める楽しさが増します。こうした美しさと小ささの組み合わせが、ピンクロビンを「飼いたい」と思わせる大きな理由の一つです。

ピンクロビンの生態はどのように森林環境に適応しているのか

ピンクロビンは湿り気のある冷温帯の森林に特化した生態を持っています。とくにタスマニアやオーストラリア南東部の高地にある渓谷や深い森林、湧水のある湿地などを好みます。

そのような場所で、彼らは地面近くや低木の中にひそみながら昆虫を探します。具体的には、枝から枝へと短い飛行を繰り返しながら、クモや幼虫、ハエ、アリなどの小さな昆虫を採食します。この採餌スタイルは「止まり木から跳びついて獲物を捕る」という「perch-and-pounce(止まり場方式)」と呼ばれる方法です。

こうした行動は広い空間を飛び回るよりもエネルギー効率がよく、かつ捕食者から見つかりにくい利点もあります。こうした生態の理解は、「もし飼いたい」と思ったときに自然環境に近い飼育方法を考える上で、とても重要です。

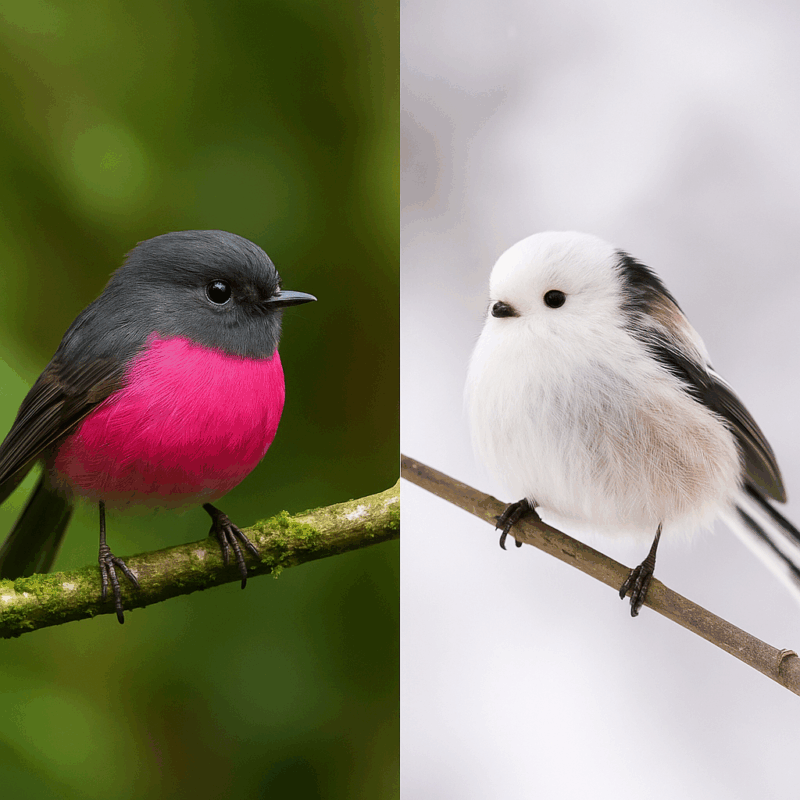

ピンクロビンとシマエナガの違いは何?見た目だけでは分からない比較

ピンクロビンとシマエナガは、どちらも可愛らしい見た目から人気がありますが、分類や生態は大きく異なります。シマエナガはエナガ科に属し、北海道など寒冷地に生息する体長約14センチの小鳥で、全身を覆う白くふわふわした羽毛と丸い体形が特徴です。

一方、ピンクロビンはヒタキ科に属し、オーストラリア南東部やタスマニアの冷涼な森林に暮らし、胸の鮮やかなピンク色がトレードマークです。行動面でも違いがあり、シマエナガは群れで移動しながら樹上で昆虫を探すのに対し、ピンクロビンは単独かペアで行動し、低木や地表近くで昆虫を捕らえます。

また、鳴き声も異なり、シマエナガは「チーチー」と高い声を連続して発するのに対し、ピンクロビンは短く澄んだフレーズを区切ってさえずります。見た目の愛らしさだけでなく、分類・生息環境・行動・鳴き声など多方面から違いを理解することで、それぞれの鳥の個性をより深く知ることができます。

ピンクロビンの生息地はどこ?地理的分布と保護状況を知る

ピンクロビンの生息地は、オーストラリア南東部のビクトリア州やニューサウスウェールズ州南部、そしてタスマニア島の湿潤な森林です。標高の高い山地や渓谷沿い、降水量が多く湿度の高い場所を好み、特に原生林や深い下草のある森で多く見られます。繁殖期は主に標高の高い場所で行われ、冬になるとやや低地に移動する傾向があります。

現在、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは「低懸念(LC)」に分類されており、絶滅の危険度は高くありません。しかし、生息地の森林は農地開発や都市化、森林火災の影響を受けやすく、局所的には個体数の減少が懸念されます。

特にタスマニアでは、気候変動による気温上昇が将来的な分布域の縮小につながる可能性があります。保護活動としては、国立公園や自然保護区での森林保全、外来種の管理が進められており、これらの取り組みが安定した個体数の維持に貢献しています。

ピンクロビンの性格は人になつくのか、それとも警戒心が強いのか

ピンクロビンは、野生では比較的人に近づくことがある鳥ですが、基本的には警戒心が強い性格です。森の小道を静かに歩いていると、数メートル先の枝にとまって観察されるようなこともありますが、急な動きや大きな音には敏感に反応して飛び去ります。

性格はおとなしく、他の小鳥に対して攻撃的な行動をとることは少ないものの、繁殖期になるとオス同士で縄張り争いを行い、翼を広げて威嚇したり、短距離で追いかけ合う姿が見られます。

こうした行動は、パートナーや巣を守るために必要な本能的なものです。もし飼育下で人に慣れることがあるとしても、それは長期的な接触や信頼関係の構築が前提であり、自然な生態や行動を損なわない形で接することが望ましいでしょう。

この性格を理解しておくことで、野外観察や写真撮影の際にストレスを与えない距離感を保つことができます。

ピンクロビンを飼いたい人が考えるべき飼育条件と楽しみ方

ピンクロビンをペットとして飼育できるのか?法的な制限と現実

ピンクロビンをペットとして飼いたいと考える人は少なくありませんが、実際には非常にハードルが高く、ほとんどの場合不可能です。オーストラリアでは固有種の野鳥を保護する法律が厳しく、野生個体の捕獲や商業目的での輸出は原則禁止されています。ピンクロビンもその対象であり、特別な研究や繁殖プロジェクト以外では取り扱えません。

日本を含む多くの国も、ワシントン条約(CITES)や国内法によって野生鳥類の輸入を規制しており、正規のルートで入手できるケースはほぼゼロです。もし飼育可能な状況があったとしても、認可を受けた施設での管理が必須であり、一般家庭での飼育は現実的ではありません。

こうした法的背景を知らずに入手を試みると、違法取引や罰則の対象になるだけでなく、生態系や保護活動に深刻な影響を与える恐れがあります。そのため、まずは「飼うことが可能かどうか」という現実的な条件を正しく理解することが必要です。

ピンクロビンの飼育環境はどう整えるべきか、必要なケージや温度管理

仮に合法的に飼育できる環境が整ったとしても、ピンクロビンに適した飼育条件を家庭で再現することは極めて難しいといえます。野生では冷涼で湿度の高い森林に生息しており、気温は年間を通しておおむね15〜20℃程度、湿度は60%以上が理想です。

室内飼育では温度や湿度を一定に保つために専用の空調設備が必要で、直射日光や急激な温度変化を避ける工夫も欠かせません。ケージは飛翔スペースを確保するため幅・高さともに十分な大きさが必要で、内部には自然に近い環境を再現するため低木状の止まり木や隠れ家を設置します。

さらに、昆虫を中心とした食餌や新鮮な水を常に用意することも不可欠です。これらを満たす環境を維持するには高度な飼育技術と設備投資が必要で、専門施設以外での長期飼育はほぼ不可能に近いのが現実です。

ピンクロビンの値段はどれくらい?国内外の入手事情

ピンクロビンは一般的なペット市場に流通することがほとんどなく、明確な価格相場は存在しません。海外でも繁殖個体の取引例は極めて少なく、販売があった場合でも希少性から高額になることは間違いありません。

参考として、近縁の一部のロビン類が合法的に取引される場合でも、数万円から十数万円の価格帯になることがあり、ピンクロビンはそれ以上になる可能性があります。

ただし、インターネット上には不正ルートによる販売情報が見られることもあり、これらは違法取引であるだけでなく、動物の健康や輸送時の安全性も保証されません。

正規の入手経路がほぼ存在しないことから、購入を検討するよりも、野鳥として保護されている現状を理解し、自然環境や動物園での観察を通じて楽しむ方法を選ぶのが安全で現実的です。

ピンクロビンの鳴き声は飼育生活にどんな影響を与えるのか

ピンクロビンの鳴き声は、澄んだ高音で短く区切られたフレーズが特徴的です。繁殖期になるとオスはメスを引き寄せたり、縄張りを守るために繰り返しさえずります。音量は比較的控えめで、屋外であれば森に溶け込むような優しい響きですが、静かな室内ではよく通る声として感じられることがあります。

飼育下であっても、環境が安定しており、安心できる状況であれば自然にさえずる可能性がありますが、ストレスがかかると鳴く頻度が減ったり、逆に不安から鳴き続けることもあります。そのため、鳴き声を魅力と感じるか、あるいは生活環境での影響を考慮するかは、飼育者の価値観に左右されます。

また、ピンクロビンの鳴き声は野外でこそ本来の美しさを発揮するため、自然環境で耳にすることが一番望ましいという意見もあります。

ピンクロビンと暮らすことで得られる幸せとはどんなものか

ピンクロビンは、その小さな体と鮮やかな色彩、そして穏やかな性格から、多くの人に癒しを与える存在です。毎日観察することで、羽づくろいや採餌、さえずりなどの自然な行動を間近に感じられ、日々のストレスを軽減する効果も期待できます。

また、その美しい胸のピンク色は、日常の中に自然の色彩を取り入れる喜びをもたらします。しかし、この「幸せ」は必ずしも飼育によってのみ得られるものではありません。

野生のピンクロビンを自然の中で観察し、その生き生きとした姿を見守ることでも、十分な感動と満足感を得られます。むしろ、保護活動や観察を通じて関わる方が、種の存続に貢献しながら長期的な喜びを感じられるでしょう。

ピンクロビンを動物園で観察するメリットと学び方

日本国内ではピンクロビンを飼育・展示している動物園はほとんどありませんが、オーストラリアやニュージーランドの一部施設では自然に近い環境で展示されていることがあります。動物園で観察する最大のメリットは、野生ではなかなか至近距離で見られない羽の色彩や細かな動きを間近で観察できる点です。

また、飼育員や展示パネルから生態・食性・保護活動に関する情報を直接得られるため、単なる観賞だけでなく学びの機会にもなります。観察の際には、鳴き声や採餌の様子、他個体との距離感などを注意深く見ることで、その鳥がどのように環境と関わっているかを理解しやすくなります。

さらに、動物園で得た知識を野外観察に活かすことで、自然環境での出会いがより充実したものになるでしょう。

ピンクロビンを飼いたい人向け総括

- ピンクロビンはオーストラリア南東部やタスマニアに生息する体長約13.5cmの小型野鳥で、オスは鮮やかなピンク色の胸、メスは控えめな色合いが特徴。

- 冷涼で湿度の高い森林に適応し、低木層で昆虫を捕らえる生活スタイルを持つ。

- シマエナガと見た目の可愛らしさは共通するが、分類・生息地・行動パターンは大きく異なる。

- IUCNレッドリストでは低懸念種だが、生息地の減少や気候変動の影響が将来的なリスクになり得る。

- 性格はおとなしくも繁殖期は縄張り意識が強く、人に慣れるには長期間の信頼構築が必要。

- ペットとしての飼育は、オーストラリアの厳しい野生動物保護法や国際規制により一般家庭ではほぼ不可能。

- 仮に飼育できたとしても、冷涼で高湿度の環境や広いケージ、昆虫主体の食餌など高い飼育条件が必要。

- 市場流通はほぼゼロで、価格相場も存在せず、違法取引のリスクが非常に高い。

- 鳴き声は小さく澄んでおり、繁殖期には縄張り宣言や求愛に利用される。

- 飼育以外にも、自然観察や動物園での展示を通じて魅力や生態を学び、保護意識を高められる。

- 観察では色彩・鳴き声・行動など複数の視点から記録することで理解が深まる。

- 「飼いたい」という気持ちをきっかけに、保護活動や野生観察への関心を広げることが望ましい。