アンゴラウサギと聞いて、あなたはどんな姿を思い浮かべるでしょうか。

ふわふわの毛に包まれた愛らしい見た目から「かわいい」と感じる人が多い一方で、実は「かわいそう」と言われる場面も少なくありません。

アンゴラウサギとはどんな動物なのか、特徴や大きさ、毛刈りの方法、さらには毛をむしるという過酷な現実まで、本当の姿をご存じでしょうか。

日本のペット事情や動物園での飼育、赤ちゃんや値段にまつわる情報も気になるところです。

この記事では、アンゴラウサギの生息地から専門家の見解までを徹底的に深掘りし、「なぜかわいそうなのか」という疑問を一緒に考えていきましょう。

- アンゴラウサギの本当の生態を知りたい方

- ペットとして迎える前に正しい知識を得たい方

- 動物福祉や倫理的な飼育に関心のある方

- 日本で飼育されるアンゴラウサギの現状を理解したい方

- 動物園で出会ったアンゴラウサギについて深く学びたい方

アンゴラウサギはなぜかわいそうと言われるのか?特徴や生態を探る

アンゴラウサギとは何のこと?

アンゴラウサギとは、長い毛を持つ家畜化されたウサギの一種で、18世紀にトルコのアンカラ地方(かつてのアンゴラと呼ばれた地域)からヨーロッパに伝わったとされています。結論から言えば、自然界にいる野生種ではなく、人間が品種改良を重ねて作り出した「毛を楽しむための家畜動物」です。

理由は、通常のウサギの毛は季節ごとに生え変わりますが、アンゴラウサギの毛は伸び続け、自然には処理できないためです。例えば、イングリッシュアンゴラは最小で2〜3kg程度ですが、ジャイアントアンゴラは5kgを超えることもあり、毛の量も桁違いです。

毛が絡まると皮膚炎や毛球症(毛を飲み込んで胃腸に詰まる病気)の原因になるため、人間が毛刈りやブラッシングをしなければ健康を維持できません。つまり、アンゴラウサギは自然界では生きられず、人間の世話がなければ命をつなげない動物なのです。

結論として、その存在自体が人間の都合によって形作られているため、動物福祉の観点から「かわいそう」と言われる背景があるのです。

アンゴラウサギの特徴はどんなもの?

アンゴラウサギの最も大きな特徴は、30cm近くまで伸びることもある極めて長い毛です。結論から言えば、この毛は見た目の美しさと同時に、彼らに負担を与える要因でもあります。

理由は、毛が密集して伸び続けるため、放置すれば皮膚病や熱中症のリスクが高まるからです。例えば、夏場に日本で冷房管理をしないと体温調節ができず、命を落とす危険もあります。さらに、毛が絡まることで皮膚が引っ張られて痛みを生じたり、毛玉ができて口に入って毛球症を引き起こすことがあります。

アンゴラウサギは自分で毛づくろいをしますが、毛量が多すぎて処理しきれず、結果的に健康被害につながります。一方で、その毛は非常に柔らかく高品質なため、古くから毛糸や織物の素材として重宝されてきました。

つまり、アンゴラウサギの特徴は「美しい毛を持つ」という利点と「人間の管理が不可欠」というリスクの両方を兼ね備えているのです。結論として、この両面性こそが「かわいそう」と感じられる要因だといえます。

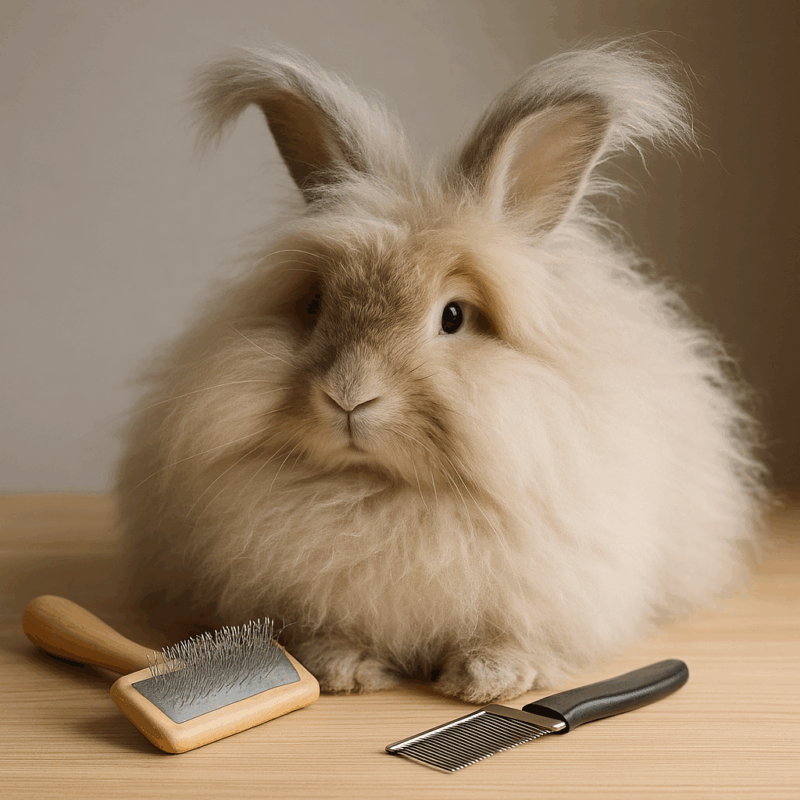

アンゴラウサギの毛刈りは必要なの?

アンゴラウサギの毛刈りは、単に毛糸を採取するための行為ではなく、健康維持に必須のケアです。結論として、毛刈りをしなければアンゴラウサギは生きていけません。

理由は、毛が長く伸び続けることで体を覆い動きを妨げ、皮膚が蒸れて病気を引き起こすからです。具体例として、国際的な飼育マニュアルではおよそ3か月〜4か月ごとに毛刈りを行うことが推奨されており、それを怠ると健康被害が生じるとされています。

しかし問題は、毛刈りの方法によっては「かわいそう」と言われる状況になることです。かつて中国などでは効率を重視して「毛をむしる」方法が行われており、動物愛護団体から強い批判を受けました。

2020年代以降、ヨーロッパや日本では毛をむしる方法は動物虐待にあたるとされ、ハサミやバリカンを使った人道的な毛刈りが推奨されています。結論として、毛刈りそのものは不可欠な行為ですが、方法を誤ればアンゴラウサギを苦しめてしまい、「かわいそう」という評価につながるのです。

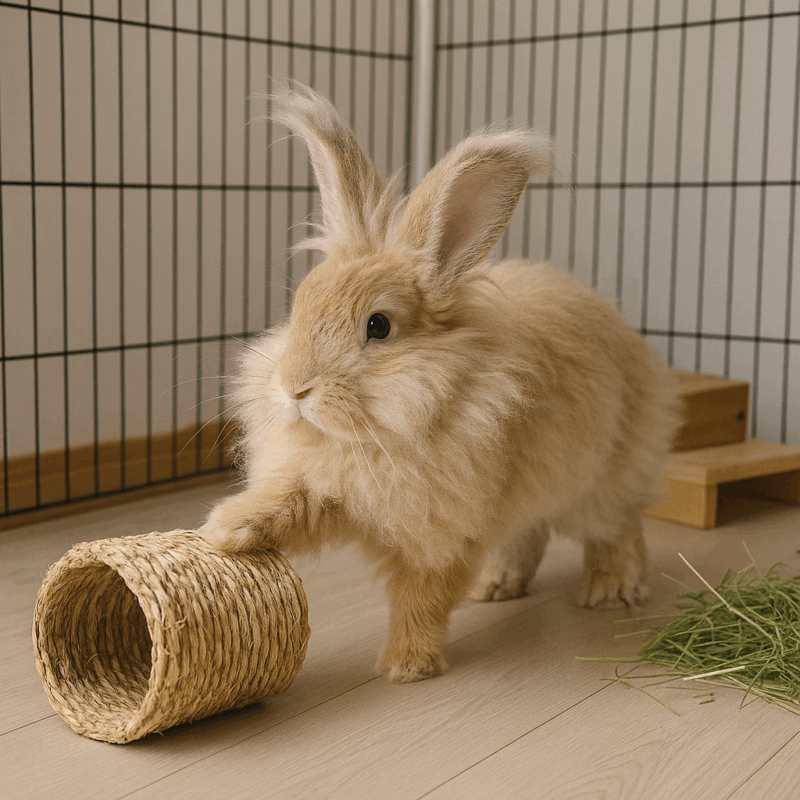

アンゴラウサギのペットとしての暮らしは幸せ?

結論から言えば、アンゴラウサギをペットにすることは可能ですが、誰にでも適しているわけではありません。理由は、日々の毛の手入れや定期的な毛刈りなど、他のウサギ以上に時間と労力が必要だからです。

例えば、アンゴラウサギは毎日のブラッシングを怠ると毛玉ができ、それを飲み込むことで「毛球症(もうきゅうしょう)」という消化器官の病気を引き起こします。これは命に関わることもあり、特に日本の夏は高温多湿で毛が蒸れるため、冷房での温度管理も欠かせません。

また、ウサギは基本的に抱っこを嫌がる動物で、アンゴラウサギも例外ではありません。「ふわふわのペットを抱っこしたい」という期待で飼うと、現実とのギャップが生じます。結論として、十分な知識と覚悟を持ち、日々のケアを続けられる飼い主にとってのみ、アンゴラウサギの暮らしは幸せになります。そうでなければ「かわいそう」と言われる飼育環境になってしまうのです。

アンゴラウサギの大きさはどれくらい?

アンゴラウサギの大きさは品種ごとに異なります。結論からいえば、イングリッシュアンゴラは2〜3kgと比較的小柄ですが、ジャイアントアンゴラは5kgを超える大型種で、存在感があります。

理由は、毛の量や品質を目的に改良されてきたため、品種ごとに体格差が生じたからです。例えば、フレンチアンゴラは中型で3〜4kg程度、サテンアンゴラは光沢のある毛を持ちながら3kg前後で収まります。

大きさは見た目の印象だけでなく、飼育環境に直結します。大型の個体ほど広いスペースや運動環境が必要で、食事量も増えるため維持費もかかります。日本の住宅事情では、大型のアンゴラウサギを飼うのはかなりの工夫が求められるでしょう。

結論として、大きさを理解せずに飼うと「想像以上に大変」という状況になり、結果的に動物が「かわいそう」な環境に置かれる可能性が高くなります。

アンゴラウサギの生息地はどこ?

アンゴラウサギは自然界に野生の群れが存在するわけではなく、完全に人間の手で管理される家畜です。結論として、彼らの「生息地」は牧場や家庭、動物園など、人間が用意した環境そのものなのです。

理由は、長い毛が自然界では生き残りを難しくしてしまうからです。例えば、野生下のウサギは換毛期(季節ごとの毛の生え変わり)によって体温調節が可能ですが、アンゴラウサギは毛が伸び続けるため自然界では暑さや寒さに耐えられません。

原産地はトルコのアンカラ周辺ですが、18世紀以降ヨーロッパ全土に広がり、毛糸の原料として重宝されました。現代ではアジア、アメリカ、日本でも飼育されており、特に毛産業が盛んな地域では数百万匹単位で飼育されています。

しかし日本では産業規模は小さく、ペットや教育展示として見られることが多いのが現状です。結論として、アンゴラウサギは「自然に生きる動物」ではなく「人に依存する動物」であることが、かわいそうと言われる理由の一つなのです。

アンゴラウサギがかわいそうと言われる理由を日本での現実から考える

アンゴラウサギは日本でどんな暮らしをしている?

結論から言えば、日本で飼育されるアンゴラウサギは、飼い主の知識と環境整備によって「快適な生活」と「かわいそうな生活」に分かれてしまいます。

理由は、日本の気候や住宅事情がアンゴラウサギの特徴に合っていないからです。例えば、日本の夏は高温多湿で、長毛を持つアンゴラウサギは熱中症にかかりやすいため、エアコンでの温度管理が必須です。

しかし、飼い主が温度管理を怠ると命を落とすリスクが高まります。また、室内飼育ではケージの清掃や広さが重要で、スペースが狭いと毛が汚れやすく、健康被害が出ることもあります。

さらに、毎日のブラッシングや3か月ごとの毛刈りを続けられなければ、毛玉や毛球症の原因になります。実際に、日本で「かわいいから」と安易に迎えた結果、適切に世話ができず手放されるケースも報告されています。

結論として、日本でアンゴラウサギを幸せに暮らさせるには高い飼育スキルと環境整備が必要であり、それが欠けると「かわいそう」と言われる現実に直結するのです。

アンゴラウサギは動物園で見られる?

結論として、日本の一部の動物園や小動物園でアンゴラウサギを見ることができますが、その展示には動物福祉の課題も伴います。理由は、アンゴラウサギは毛が伸び続けるため、人間の手による毛刈りや手入れが欠かせず、展示動物として維持するのに負担が大きいからです。

例えば、静岡県や関東圏の小動物園では「ふれあい体験」でアンゴラウサギに触れられる場が設けられていますが、長時間の接触はストレスとなり、動物福祉の観点から問題視されています。

そのため、近年では「観察中心」に切り替える園も増えています。また、動物園で展示する目的の一つは教育的な側面であり、「毛刈りが必要な品種であること」を知ってもらう役割を担っています。

とはいえ、頻繁な毛刈りや手入れを動物園スタッフが行うのは負担が大きく、常に適切なケアが求められます。結論として、動物園でアンゴラウサギを見られるのは学びの機会であると同時に、その裏には飼育上の難しさも隠されているのです。

日本の動物園ではどのようにアンゴラウサギが管理されているのか、上野動物園の公式サイトも確認してみましょう。

アンゴラウサギの毛をむしるのはなぜ問題?

結論から言えば、アンゴラウサギの毛をむしる行為は強い痛みを伴い、国際的に「動物虐待」とみなされるため深刻な問題です。

理由は、毛根から毛を無理やり引き抜くことで皮膚が傷つき、激しいストレスと苦痛を与えるからです。例えば、かつて中国ではアンゴラ毛の大量生産のために「むしり取り」が広く行われていましたが、動物愛護団体の調査映像が世界に公開され、国際的な批判が高まりました。

その結果、2020年代以降はヨーロッパを中心に多くの国で「むしり取り」は禁止され、バリカンやハサミを使った人道的な毛刈りが推奨されています。日本国内でも、毛をむしる行為は動物愛護法の観点から虐待にあたると認識されており、毛刈りは必ず人道的な方法で行うべきとされています。

さらに、むしり取りで得られた毛は「アンゴラ製品」として販売されても消費者から敬遠される傾向にあり、企業側も倫理的配慮を示すケースが増えています。結論として、毛をむしる方法は過去の産業的なやり方の名残であり、現代では「かわいそう」とされる最も代表的な問題行為なのです。

アンゴラウサギを含む動物福祉の国際的な取り組みについては、World Animal Protectionの公式情報も参考になります。

アンゴラウサギの赤ちゃんは育てやすい?

結論から言えば、アンゴラウサギの赤ちゃんは非常にデリケートで育てにくく、初心者には不向きです。理由は、赤ちゃん期は免疫力が低く、環境変化や栄養不足に敏感だからです。

例えば、母乳に含まれる成分は赤ちゃんの発育に不可欠ですが、母ウサギが育児を放棄した場合や人工哺育を行う場合、ミルクの温度や量を少し間違えるだけで下痢や消化不良を起こすことがあります。

また、成長とともに毛が一気に伸び始め、早くから毛玉のリスクにさらされるため、幼少期からブラッシングを習慣づけなければなりません。日本のペットショップでも「かわいいから」と赤ちゃんの段階で販売されることがありますが、飼い主の知識不足によって命を落とすケースが少なくありません。

結論として、アンゴラウサギの赤ちゃんは「かわいい」存在である反面、非常に繊細であり、正しい知識とケアがなければ「かわいそう」と言われる現実につながってしまうのです。

アンゴラウサギの値段はいくらぐらい?

アンゴラウサギの値段は品種や血統、毛の質によって大きく異なります。結論として、日本ではおおよそ5万円から15万円程度で販売されることが多いです。

理由は、繁殖の難しさや品種ごとの希少性に加え、見た目の毛質が価格に影響するからです。例えば、イングリッシュアンゴラは比較的安価で入手しやすいですが、ジャイアントアンゴラは希少で10万円を超える場合があります。

ただし、購入費用以上に大切なのが飼育コストです。毎日のブラッシング用具、定期的な毛刈りのためのバリカンやトリミング代、冷暖房による温度管理の光熱費、そして広いケージの設置など、維持費は継続的にかかります。

さらに病気になった場合、長毛種特有の消化器疾患や皮膚病に対する治療費が必要になることもあります。結論として、アンゴラウサギの値段は「入り口の費用」に過ぎず、その後のケアや維持にどれだけコストをかけられるかを考える必要があります。

アンゴラウサギをペットにするのは正しい選択?

結論として、アンゴラウサギをペットにするのは「誰にでも適している」わけではなく、十分な知識と責任感がある人にしか正しい選択とは言えません。

理由は、アンゴラウサギは他のウサギよりも毛の管理が難しく、毎日のブラッシングや定期的な毛刈りを怠ればすぐに健康を害してしまうからです。例えば、ネザーランドドワーフなど短毛種のウサギは比較的飼いやすいとされますが、アンゴラウサギは毛量が多く、夏の温度管理や毛球症予防のための食事管理も欠かせません。

また、ウサギは基本的に抱っこを嫌うため、「ふわふわの毛を撫でたい」「抱っこしたい」というイメージで迎えると、動物にストレスを与えやすくなります。専門家も「アンゴラウサギは愛情と時間を惜しみなく注げる飼い主以外には向かない」と指摘しており、飼育難易度は高めです。

結論として、ペットとして迎える際には、可愛さだけでなく日々の労力やコストを受け止められるかを冷静に判断しなければなりません。

アンゴラウサギはなぜかわいそうと言われるのかを整理した総括

- アンゴラウサギはトルコ原産で人間が毛の利用目的で改良した品種であり、自然界では生きられない。

- 最大の特徴である長い毛は美しいが、放置すると皮膚病や毛球症の原因となり、人の手入れが欠かせない。

- 健康維持のために3〜4か月ごとの毛刈りが必須であり、毛を「むしる」行為は動物福祉の観点から国際的に問題視されている。

- 日本の高温多湿な気候では特に飼育が難しく、冷房管理や毎日のブラッシングを怠ると「かわいそう」な状況になりやすい。

- 動物園で展示されることもあるが、教育的意義と引き換えにストレスを受けやすく、動物福祉面で課題が残る。

- 赤ちゃんは免疫力が低く非常にデリケートで、初心者が育てるにはリスクが高い。

- 値段は5〜15万円程度だが、購入費以上に維持費(ケア用品、冷暖房、治療費)がかかり、負担は大きい。

- ペットとして飼うには高度な知識と責任が必要であり、安易な飼育は動物を「かわいそう」な状態にしてしまう。

- 結論として、アンゴラウサギは魅力的な動物である一方、人間の都合で生み出された存在であり、飼育には強い覚悟と配慮が求められる。