ユキヒョウは標高3000メートルを超える山岳地帯にひっそりと生きる幻のネコ科動物です。

特徴的なしっぽや赤ちゃんの成長過程、さらには動物園での展示や絶滅危惧種としての現状など、多くの魅力があります。では、ユキヒョウは人になつくのでしょうか。

鳴き声や威嚇の仕草、大きさや足の速さといった身体能力は、人との関わりをどう変えてきたのでしょうか。

この記事では、ユキヒョウとはどんな存在なのかを徹底的に深掘りし、私たちが抱く素朴な疑問に答えていきます。

- ユキヒョウがなつくのか気になる方

- 野生動物と人との関係を知りたい方

- 動物園でユキヒョウを観察する前に知識を深めたい方

- 絶滅危惧種の保護と人との共存に関心がある方

- ネコ科動物の進化や特徴に興味を持つ方

ユキヒョウはどんな動物なのか?特徴から見える姿

ユキヒョウとはなにか?

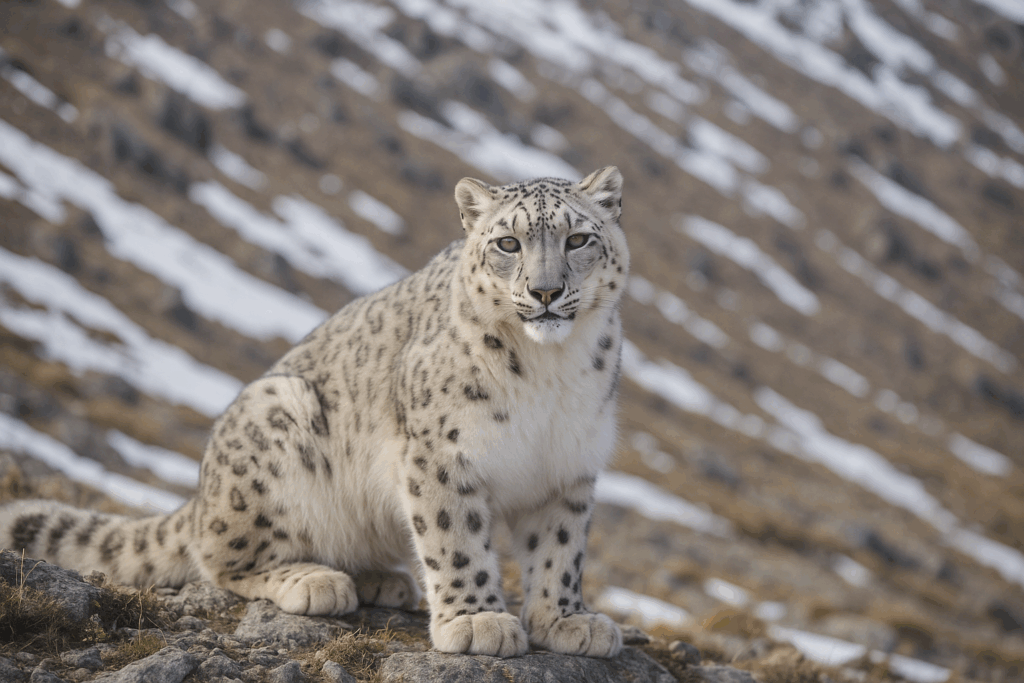

ユキヒョウはネコ科ヒョウ属に分類される肉食動物で、学名は「Panthera uncia」といいます。生息地は中央アジアの標高3,000〜5,500メートルに広がる山岳地帯で、中国、モンゴル、ネパール、インド、パキスタンなど12カ国に分布しています。結論から言えば、ユキヒョウは「高山に特化した唯一無二のネコ科動物」です。

彼らは「雪山の幽霊」と呼ばれるほど姿を現すことが少なく、野生での直接観察は非常に困難です。そのため、研究が進んだのは近年になってからであり、カメラトラップやGPS首輪による追跡調査がようやく普及し始めました。

IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、2025年現在も「危急(VU=Vulnerable)」に指定されています。推定生息数は4,000〜6,500頭とされ、減少傾向は完全には止まっていません。特に中国やモンゴルに多くの個体が集中していますが、各国で生息域が分断されているため、遺伝的多様性の確保が課題となっています。

また、ユキヒョウは生態系の頂点捕食者であり、アイベックス(野生ヤギ)やブルーシープなどを捕食することで山岳生態系のバランスを保っています。もし彼らが絶滅すれば、生態系全体に大きな影響が及ぶと考えられています。

ユキヒョウの特徴はどこにある?

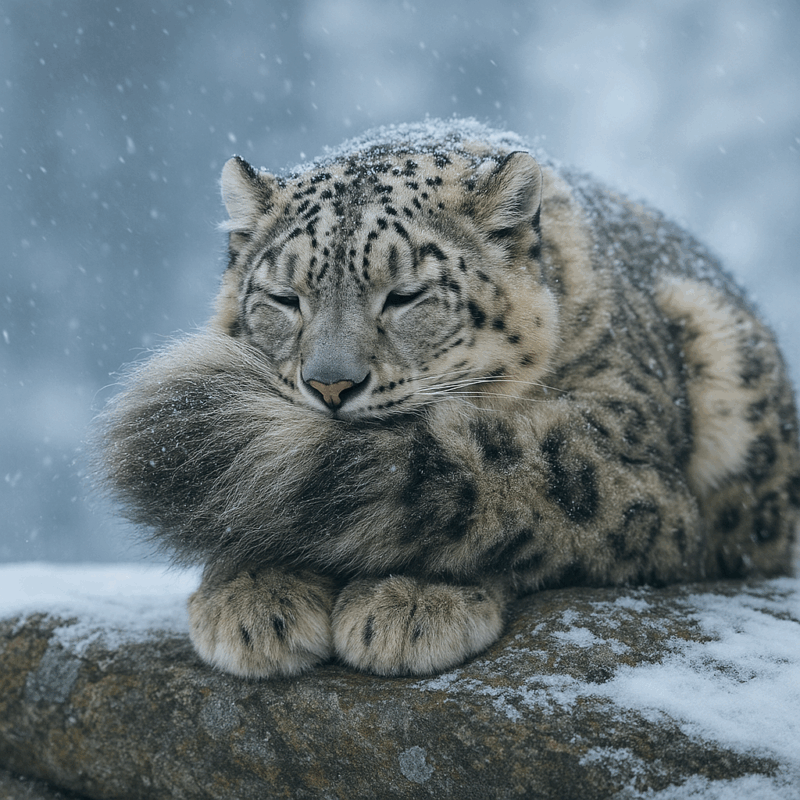

ユキヒョウの体には、極寒の環境を生き抜くための特徴が数多く備わっています。まず、被毛は長く厚いのが特徴で、外側の長毛は5センチ以上に達し、内側には密なアンダーコートが存在します。この構造により、氷点下30度を超える環境でも体温を保つことができます。毛の色は灰白色に黒い斑点が入っており、雪山や岩場に溶け込むカモフラージュとして働きます。

次に、四肢の特徴があります。後ろ脚が発達しており、15メートルもの跳躍が可能です。これは断崖絶壁を移動するのに不可欠な能力です。さらに足の裏には毛が密生していて、雪上を歩く際に「天然のスノーシュー」として機能します。これにより雪や氷の上でも滑らず、静かに獲物へ近づくことができます。

顔立ちも環境に適応した形です。耳は小さく丸い形状で、寒冷地で熱を逃さないように工夫されています。目は緑がかった灰色で、昼夜を問わず優れた視覚を発揮します。また鼻腔が大きく発達しており、薄い空気の中でも効率よく酸素を取り込むことができます。

2025年の遺伝子研究では、ユキヒョウはヒョウやトラと近縁でありながら、独自の進化を遂げたことが確認されています。特に「EGLN1」など高地低酸素環境に適応する遺伝子の変異が報告されており、ヒトのチベット人と似た進化の道をたどっている点が興味深いとされています。

ユキヒョウの大きさはどれくらい?

ユキヒョウはネコ科動物の中では中型から大型に分類されます。オスの体長は100〜130センチ、メスは90〜115センチほどで、尾の長さは80〜100センチにも達します。体重はオスで45〜55キロ、メスで35〜40キロが一般的です。結論から言えば、ライオンやトラのような巨大さはないものの、岩山を動き回るのに適した「機動力重視のサイズ」といえます。

尾の長さが体長の3分の2以上もあるのはユキヒョウの大きな特徴で、跳躍や急斜面でのバランスを取る役割を果たしています。このしっぽの存在があるからこそ、彼らは標高5,000メートルの急峻な地形でも自在に動けるのです。

また、地域によって体格に差があることも確認されています。寒さの厳しい高地の個体は大きく、比較的温暖な地域の個体は小さい傾向があり、これは「ベルクマンの法則」(寒冷地ほど体が大きくなる傾向)に一致します。

大きさの面で特筆すべきは、彼らが狩る獲物との関係です。ユキヒョウは自分の体重の3倍近い大型の獲物を仕留めることができ、これは体格と筋力のバランスが優れている証拠です。例えばオオツノヒツジやブルーシープなどの大型草食動物を単独で倒すこともあります。

ユキヒョウの性格から人になつく可能性はある?

ユキヒョウは非常に警戒心が強く、基本的に単独で生活する動物です。結論から言うと、野生のユキヒョウが人になつく可能性は極めて低いと考えられています。これは彼らの性格的特徴と生態的条件が大きく影響しているからです。

野生下のユキヒョウは人間を避ける傾向が強く、むやみに攻撃するよりも距離を取って立ち去ることを選びます。これは「無駄な争いを避ける」という生き残り戦略でもあります。つまり、彼らの性格は本質的に「回避型」であり、積極的に人に関わることはありません。

ただし、動物園や保護施設で長期間飼育されたユキヒョウは、人間の存在にある程度慣れることがあります。これは「馴化(じゅんか)」と呼ばれる現象で、人と接することに慣れるだけであって、犬や猫のように「なつく」とは異なります。それでも性格が穏やかな個体は、飼育員に対して攻撃性を示さず、一定の信頼関係を築くことがあるのです。

2025年現在、動物行動学の専門家は「ユキヒョウが人になつくことは基本的にないが、性格の差によって人を受け入れる幅が個体ごとに異なる」と指摘しています。つまり、「なつく」という言葉のイメージに期待するよりも、「性格によって人に順応する場合がある」と理解する方が正確です。

ユキヒョウの鳴き声にはどんな意味がある?

ユキヒョウは、ライオンのような大きな咆哮をあげることができません。これは喉の構造に由来しており、代わりに「ムルグ」と呼ばれる独特の低い鳴き声や、甲高い声を発して仲間とコミュニケーションを取ります。結論から言えば、鳴き声は「繁殖期の合図」「親子間の連絡」「威嚇や警戒」のために使われています。

繁殖期になると、オスはメスを探すために鳴き声を頻繁に発します。この声は遠くまで響くように進化しており、広大な山岳地帯で相手を見つけるのに役立ちます。また、母親と赤ちゃんの間でも短い鳴き声が交わされ、位置確認や安心感を伝える役割を果たします。

一方で、敵や人間に対して不快感を示すときには、低いうなり声や短い咆哮に似た音を出すことがあります。これは威嚇行動の一部であり、「近づくな」というサインです。動物園でも来園者の動きや物音に反応して、こうした声を出すことが報告されています。

2025年の研究では、ユキヒョウの鳴き声は周波数が比較的低く、山岳地帯でも遠くに届くように最適化されていると確認されました。これは同じ高地に生きる他の動物と比べても効率的で、進化的に非常に合理的です。

ユキヒョウの威嚇はどんなときに見られる?

ユキヒョウが威嚇を見せるのは、自分や子どもが危険にさらされたときや、なわばりを守る必要があるときです。結論から言うと、威嚇は「戦う前の最後の警告」であり、無駄な争いを避けるための行動です。

典型的な威嚇行動は、背を丸めて毛を逆立て、口を大きく開けて歯を見せる姿勢です。その際には低いうなり声を発し、相手を圧倒しようとします。さらに尻尾を大きく振る行動も確認されており、これも相手に対する強い警告サインです。

興味深いのは、ユキヒョウはライオンやトラのようにすぐに攻撃に移ることは少ないという点です。むしろ、直接的な衝突を避け、できる限り回避を選びます。これは、怪我をすれば命取りとなる厳しい環境に適応した結果だと考えられています。

人間に対しても同じで、いきなり襲うのではなく、まず威嚇して距離を取らせることが一般的です。このため、ユキヒョウによる人身被害の報告は非常に少なく、むしろ「人を避ける動物」として知られています。

ユキヒョウの生態と保護から考える未来

ユキヒョウの生息地はどんな環境?

ユキヒョウの生息地は、世界で最も厳しい環境のひとつである中央アジアの高山地帯です。結論から言えば、彼らは標高3,000〜5,500メートルに広がる険しい山岳地帯に特化して生きるネコ科動物です。

生息国は12カ国にまたがり、中国、モンゴル、インド、ネパール、ブータン、パキスタンなどが主要な分布域です。これらの地域は平均気温が氷点下に近く、夏でも寒暖差が大きいのが特徴です。雪と岩場が広がる環境は、彼らにとってはカモフラージュに適し、獲物を待ち伏せるのに理想的な条件を与えています。

しかし近年、気候変動の影響が深刻化しています。氷河の融解や植生の変化によって生態系が変化し、ユキヒョウの主要な獲物であるブルーシープやアイベックスの個体数が減少しているのです。これにより、一部のユキヒョウは人里へ下りて家畜を襲うようになり、人間との衝突リスクが高まっています。

さらに、生息地の分断も問題です。道路や鉱山開発、過放牧によって、ユキヒョウの移動経路が妨げられ、遺伝的多様性が低下する恐れがあります。2025年の国際調査でも「生息可能な地域は今後数十年で30%以上縮小する可能性がある」と指摘されています。

ユキヒョウの赤ちゃんはどんな成長をする?

ユキヒョウの赤ちゃんは、生まれた瞬間から母親に守られながら過酷な環境に適応していきます。結論から言えば、彼らは約2年をかけて独立できる能力を育みます。

赤ちゃんは通常2〜3頭、多いときで5頭ほど産まれます。体重はわずか500〜600グラム程度で、目は閉じたままです。母親は岩陰や洞穴を巣に選び、外敵や寒さから子を守ります。生後7〜10日ほどで目が開き、歩けるようになるのは2週間ほど経ってからです。

生後2か月になると巣穴から出て、母親の狩りを観察し始めます。狩りの技術は遊びながら学び、半年を過ぎると小動物を捕まえる練習をするようになります。そして1歳半〜2歳になると独り立ちし、母親のもとを離れて自分のなわばりを探し始めます。

ただし、生存率は高くありません。過酷な自然環境、獲物不足、密猟などの要因で、多くの赤ちゃんが成獣になる前に命を落とします。2025年のデータでは、野生の赤ちゃんの半数近くが独立前に死亡するとされています。

ユキヒョウの足の速さはどのくらい?

ユキヒョウはチーターのように平地を猛スピードで走ることはできません。結論から言えば、最大時速は約60キロ程度と推定されていますが、注目すべきは「速さ」ではなく「跳躍力と機動力」に優れている点です。

彼らは険しい岩山を移動する能力に特化しており、15メートル以上の跳躍が可能です。これにより、断崖絶壁を飛び越えて獲物に襲いかかることができます。また、足の裏に生えた毛が雪上でのグリップを高め、滑らずに走ることを可能にしています。

狩りの際には短距離の疾走で獲物に近づき、最後は跳躍して仕留める戦法をとります。スピードそのものはライオンやチーターに及びませんが、高山地帯では彼らの機動性が最大の武器となります。

さらに、持久力にも優れています。標高5,000メートル級の酸素が薄い環境でも長時間移動できるのは、大きな肺と血液中の酸素運搬能力の高さによるものです。2025年の研究では、ユキヒョウが高山適応のために遺伝的に進化した証拠が確認されており、これは人間の高地民族(チベット人など)と類似する進化パターンだとされています。

動物園のユキヒョウはどんな暮らしをしている?

ユキヒョウは野生での観察が難しいため、動物園での飼育は生態理解や保護活動の基盤となっています。結論から言えば、動物園のユキヒョウは「教育・繁殖・研究」の三つの役割を担い、人と自然をつなぐ存在です。

2025年現在、日本では多摩動物公園や円山動物園、東山動植物園などで飼育されており、それぞれが環境再現に工夫を凝らしています。高低差のある岩場や冷涼な気候に近い展示施設を整備することで、ユキヒョウが本来の行動を見せやすい環境を作り出しています。

特に注目すべきは、繁殖プログラムです。世界の動物園が連携するEEP(ヨーロッパ動物園繁殖計画)やSSP(北米種保存計画)に基づき、遺伝的多様性を保ちながら繁殖を進めています。日本でもこれらのプログラムに参加しており、繁殖に成功した例が報告されています。

一方で、来園者の中には動物園のユキヒョウを見て「人になついている」と誤解する人もいます。しかし実際には「慣れている」だけであり、犬や猫のように信頼関係を築いて甘えるわけではありません。この違いを理解することが、野生動物を正しく認識する第一歩です。

ユキヒョウが絶滅危惧種になった理由は?

ユキヒョウが絶滅危惧種となった背景には、自然環境だけでなく人間社会の影響が深く関わっています。結論から言えば、「密猟・生息地の破壊・気候変動」の三重の脅威が原因です。

第一に、毛皮や骨を狙った密猟です。ユキヒョウの毛皮は高級品として取引され、骨や内臓は一部の地域で薬用目的に利用されてきました。国際取引はCITES(ワシントン条約)で禁止されていますが、依然として違法取引は続いています。

第二に、生息地の縮小です。道路建設や鉱山開発、過放牧によってユキヒョウの移動ルートが分断され、獲物となる草食動物も減少しています。結果として、ユキヒョウが家畜を襲うケースが増え、人間との衝突につながっています。

第三に、気候変動です。氷河の縮小や植生の変化は獲物の分布を変え、ユキヒョウの生活環境をさらに厳しくしています。2025年の最新研究では、今後50年で適した生息域が最大30%失われる可能性があると予測されています。

これらの問題に対して、各国や国際NGOは保護区の設立や地域住民への補償制度(家畜が襲われた場合の補填)を導入しています。これにより、人間とユキヒョウの衝突を減らし、共存を目指しています。

ユキヒョウのしっぽはどんな役割?

ユキヒョウのしっぽは体長の約3分の2に達する長さを持ち、平均80〜100センチと非常に長大です。結論から言えば、しっぽは「バランス・保温・感情表現」の三つの役割を果たしています。

まず最も重要なのはバランス機能です。断崖絶壁を移動するとき、しっぽはカウンターウエイト(重り)のように働き、体勢を安定させます。この機能があるからこそ、彼らは15メートルの跳躍も成功させることができるのです。

次に、保温です。休息や睡眠時にはしっぽを体に巻き付け、特に鼻や顔を覆うことで寒さから身を守ります。まるで天然のマフラーのような役割であり、寒冷地での生活を支える生命線ともいえます。

さらに、しっぽは感情表現の手段でもあります。威嚇するときには大きく振り、安心しているときには穏やかに揺らすなど、行動の背景を読み解くヒントになります。動物園で観察するとき、しっぽの動きに注目すればユキヒョウの気分を推測できるのです。

2025年の最新行動学研究では、しっぽの動きが「他個体とのコミュニケーション」にも役立っている可能性が示されています。つまり、単なる体の一部ではなく、社会的な意味を持つ器官でもあるのです。

ユキヒョウ なつくに関する総括

- ユキヒョウは中央アジアの高山地帯に生息するネコ科動物で、「雪山の幽霊」と呼ばれるほど希少で観察が難しい存在。

- 厚い被毛・長いしっぽ・強靭な脚力といった特徴は、極寒や急峻な地形に適応した進化の結果。

- 体長は100〜130センチ、尾は80〜100センチに達し、バランスや保温のために不可欠な役割を果たす。

- 性格は警戒心が強く、人になつく可能性はほとんどないが、飼育下では一部の個体が人に慣れることもある。

- 鳴き声は「繁殖」「親子の合図」「威嚇」のために使われ、山岳地帯で遠くまで届くように進化している。

- 威嚇は闘争より回避を優先する行動であり、無意味な攻撃ではなく合理的な生存戦略。

- 生息地は12カ国に分布するが、気候変動や人間活動の影響で縮小・分断が進行している。

- 赤ちゃんは母親の強い保護下で成長し、1歳半〜2歳で独立するが、生存率は半数程度と厳しい。

- 最大時速は60キロほどだが、15メートル以上の跳躍力と持久力に優れ、険しい地形に特化した狩りを行う。

- 動物園では保全・繁殖・教育の役割を担い、人と自然の架け橋として重要な存在。

- 絶滅危惧種となった理由は「密猟・生息地の破壊・気候変動」の三重の脅威であり、人間活動の影響が大きい。

- ユキヒョウのしっぽはバランス、保温、感情表現を担う多機能な器官であり、生態を象徴する特徴のひとつ。