ウミガメは一体何類の動物に分類されるのかと疑問に思ったことはありませんか。

ウミガメとはどのような特徴を持ち、どんな生息地で暮らしているのでしょうか。

また、産卵や寿命、食べ物の秘密を知れば知るほど、その不思議な生態に驚かされます。

一方で、ウミガメは絶滅危惧種に指定され、天敵や人間の影響によって数を減らしている現状もあります。

さらに、ウミガメの大きさや噛む力、さらには飼うことができるのかという疑問まで、多くの人が気になるポイントは尽きません。

この記事では、ウミガメの分類を軸に、学術的な根拠と最新の保全状況を交えながら、唯一無二の視点で解き明かしていきます。

- ウミガメの生態を深く知りたい動物好きの方

- 絶滅危惧種の現状や保護活動に関心がある方

- 水族館や海洋公園で見たウミガメについてもっと知りたい方

- ウミガメをペットとして飼えるのか気になっている方

- 自然保護や環境問題に興味がある方

ウミガメは何類?特徴や生息地から見えてくる本当の姿

ウミガメとは何か?陸ガメとの違いはどこにあるのか

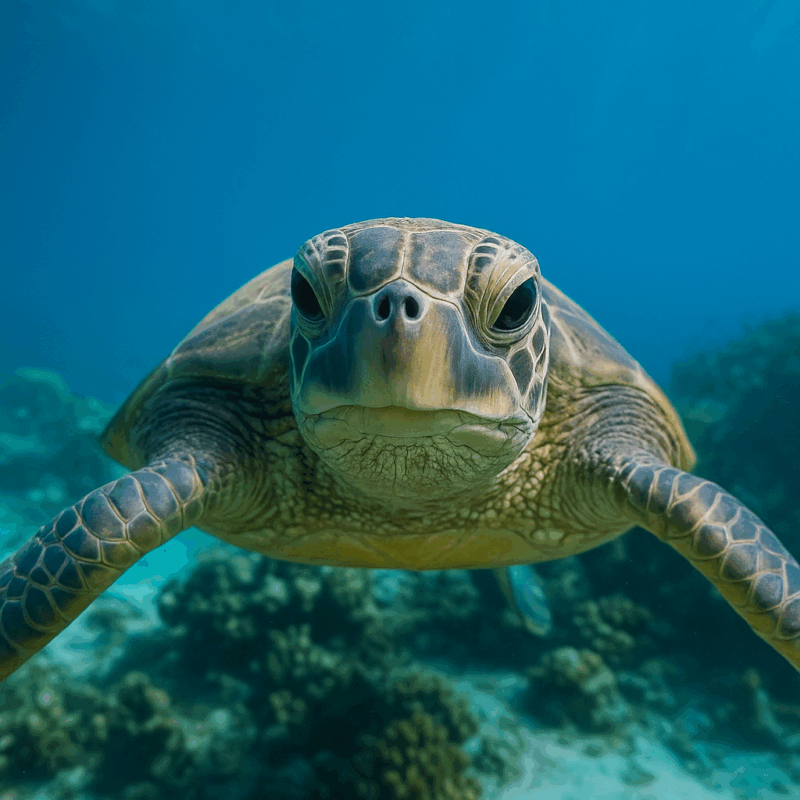

ウミガメとは、海洋環境に適応したカメの仲間で、現在IUCN(国際自然保護連合)により7種が国際的に確認されています。結論から言えば、陸ガメとの最大の違いは生活環境と体の構造にあります。ウミガメは一生の大半を海で過ごし、産卵の時だけ砂浜に上陸します。

一方、陸ガメは完全に陸上で生活し、泳ぐ能力はほとんどありません。体の構造を比較すると、ウミガメの前脚はヒレのように平たく進化し、長距離を泳ぐのに適しています。これに対して陸ガメの脚は円柱状で頑丈になっており、重い甲羅を支えながら乾燥地を歩くことに特化しています。

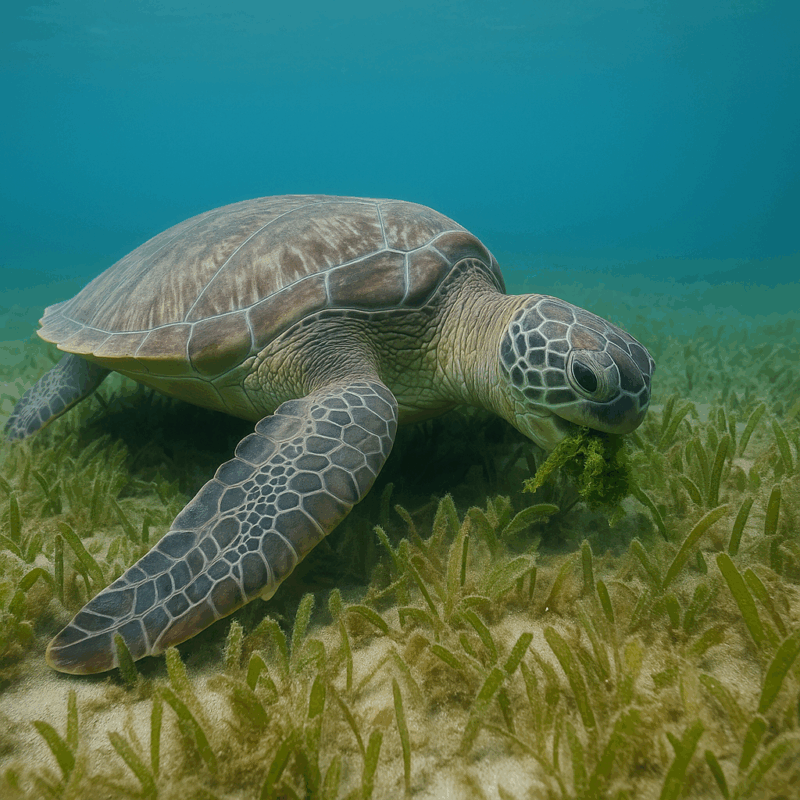

具体例として、アオウミガメはサンゴ礁や藻場で泳ぎながら海草を食べますが、アルダブラゾウガメは陸上で植物を食べて暮らします。両者の共通点は「甲羅を持つカメ類」という点ですが、生態は大きく異なります。

この違いを理解することは、「カメ」という大きな枠の中での多様性を知ることにつながります。したがって、ウミガメを理解する際には「海洋に特化したカメ」という視点が欠かせないのです。

ウミガメは何類なのか?分類を知ることはなぜ大切なのか

ウミガメは爬虫類(Reptilia)に分類されます。つまり、魚類でも哺乳類でもなく、ワニやトカゲと同じグループに属しています。爬虫類であることの意味は大きく、ウミガメの生態を正しく理解する手がかりになります。

まず、爬虫類は変温動物であり、体温を外部環境に依存しています。そのためウミガメも体温調節が苦手で、暖かい海域に多く生息します。また、呼吸は肺で行うため、どんなに長く潜水しても魚類のようにエラ呼吸はできません。実際にアカウミガメやアオウミガメは数十分から数時間の潜水を行いますが、必ず海面に浮上して呼吸をする必要があります。

さらに、産卵は陸上で行われ、砂浜に卵を産み落とす習性があります。これらはすべて「爬虫類」という分類に由来する特徴です。分類を理解することで「ウミガメはなぜ砂浜に上陸するのか」「なぜ温暖化の影響を受けやすいのか」といった疑問にも答えられるようになります。

ウミガメの特徴はなぜ海での生活に特化しているのか

ウミガメの体の特徴は、すべてが海洋生活に適応する形で進化しています。甲羅は陸ガメに比べて流線型で、泳ぐときの水の抵抗を最小限に抑える役割を果たします。前脚は長く大きなヒレのようになり、一度のストロークで大きな推進力を得られます。後脚は舵のように働き、方向転換をスムーズにします。

肺は短時間で大量の酸素を取り込むことができ、アオウミガメは最長で5時間ほどの潜水記録が確認されています。また、塩分を排出するための「塩腺(えんせん)」という特殊な器官を持ち、海水を飲んでも体のバランスを保てます。

こうした特徴により、ウミガメは外洋で数千キロに及ぶ回遊を行うことができます。実際に衛星追跡調査では、太平洋を横断する旅をしている個体も報告されています。このように海洋に特化した体のつくりを持つことは、ただの「海にいるカメ」ではなく「海で生きるために進化した爬虫類」であることを示しています。

ウミガメの大きさは種類ごとにどれくらい違うのか

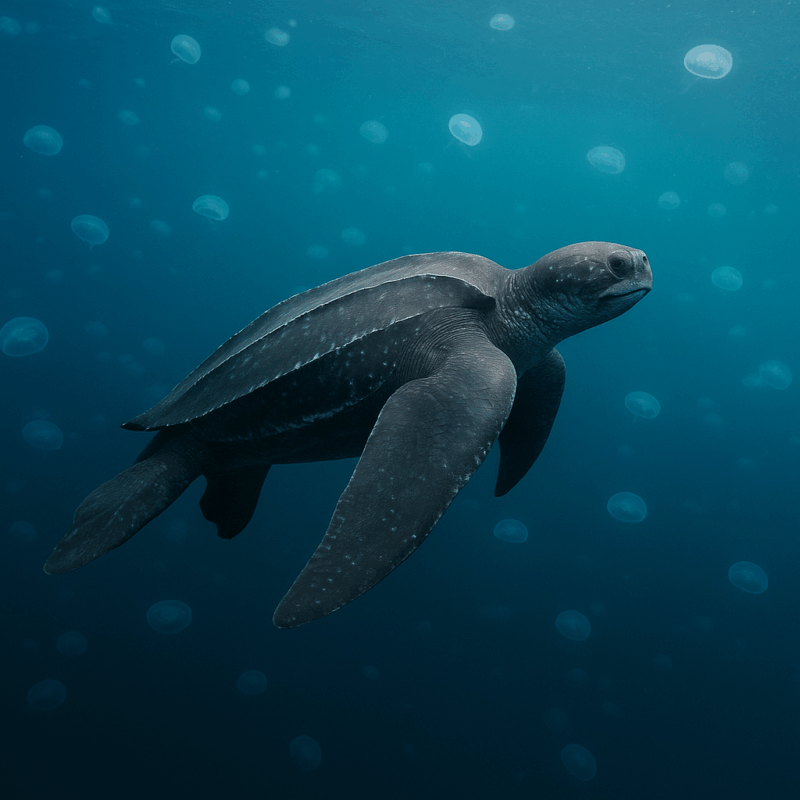

ウミガメの大きさは種類によって大きく異なり、結論から言えば60センチ程度の小型種から2メートルを超える巨大種まで存在します。最も大きいオサガメは、甲羅の長さが2.5メートル近く、体重は900キロに達する個体も報告されています。逆に最小のヒメウミガメは甲羅の長さが60センチ前後、体重は40キロほどしかありません。

この違いは単なる体格差ではなく、生息環境や食性に直結しています。例えば、大型のオサガメは外洋を回遊し、クラゲなど柔らかい生物を大量に食べることが可能です。

一方、小型のヒメウミガメは沿岸の浅瀬に依存し、藻類や甲殻類を食べています。中型のアカウミガメやアオウミガメは100キロ前後で、世界の砂浜に産卵地を持ちます。

このように「大きさの差」は進化の適応の結果であり、それぞれの種が異なる生態系で役割を担っています。

ウミガメの生息地は世界のどの海に広がっているのか

ウミガメは世界中の熱帯から亜熱帯の海に広く分布し、種類によって生息地は異なります。結論として、太平洋・大西洋・インド洋の広範囲に生息しており、日本近海にも多くの種が確認されています。

アオウミガメはサンゴ礁や藻場など浅い沿岸域を好み、沖縄や小笠原諸島でよく見られます。アカウミガメはより広範囲に分布し、北米から地中海、日本の太平洋側でも産卵します。外洋性のオサガメは冷たい海にも入り込める特殊な種で、アラスカ近海や北海道沖でも目撃例があります。

このように種類ごとに生息地が異なるのは、食べ物や繁殖に必要な環境条件が異なるためです。しかし、近年は砂浜の開発や海洋汚染、温暖化による海水温の変化が生息地の縮小を招いています。特に産卵に必要な砂浜の減少は、世代交代に深刻な影響を与えています。

ウミガメの食べ物は草食なのか、それとも肉食なのか

ウミガメの食べ物は種類ごとに異なり、結論から言えば「草食・肉食・雑食」のすべてが存在します。アオウミガメは成長すると海草や海藻を食べる草食性になりますが、幼体の頃はクラゲや小型の動物性プランクトンも食べる雑食です。アカウミガメは強力な顎で甲殻類や貝類を噛み砕き、肉食性に近い食性を示します。

一方、オサガメはクラゲを主食とする特異な食性を持ち、外洋でクラゲを追って長距離を回遊します。タイマイはサンゴ礁に生息し、主にカイメン(海綿動物)を食べることで知られています。

このように、食性の違いは生息地の選択や役割分担とも関係しています。草食性のアオウミガメは藻場を整える役割を担い、肉食性のアカウミガメは貝類の個体数を調整します。

つまり、ウミガメの食性は単なる食べ物の違いにとどまらず、海洋生態系全体に影響を及ぼしています。したがって、「ウミガメは草食か肉食か」という問いには単純な答えはなく、種類ごとに異なることを理解する必要があります。

ウミガメは何類?寿命や産卵・絶滅危惧種としての未来を探る

ウミガメの寿命は本当に100年を超えるのか

ウミガメの寿命は一般的に50〜80年とされますが、100年近く生きる可能性も否定できません。実際にIUCNや各国の研究機関の標識調査では、70年以上生存している個体が確認されています。爬虫類特有の代謝の遅さや成長の遅さが、長寿につながる要因です。

例えば、アオウミガメは約40年で成熟し、その後数十年にわたり産卵を続けることが知られています。このように成熟までに長い時間がかかるため、一度成体になれば長寿命でなければ種の存続が難しいのです。

ただし「100年以上生きる」という説は一部の観測や推定に基づくもので、確実な科学的証拠はまだ不十分です。それでも、人間に匹敵するほどの寿命を持つことは確かであり、長い時間をかけて命をつなぐ姿はウミガメの特徴的な魅力といえます。

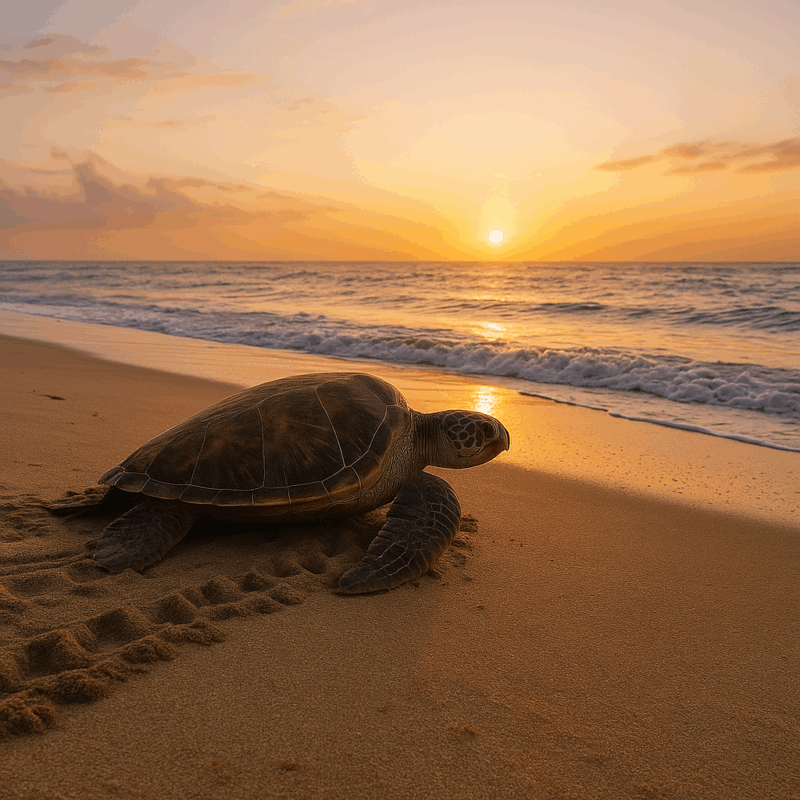

ウミガメの産卵行動はなぜ母ガメが命がけで行うのか

ウミガメの産卵は、母ガメにとって非常に負担の大きい行動です。結論から言えば、種の存続に不可欠な営みであり、母ガメは命がけで砂浜に上陸します。普段は外敵の少ない海で暮らしていますが、産卵のときだけは砂浜に上がり、天敵や人間の影響を強く受けやすい環境に身を置かなければなりません。

夜に上陸した母ガメは、後脚を器用に使って穴を掘り、100個前後の卵を産み落とします。その後、砂で卵を覆い隠して海へ戻ります。卵の性別は砂の温度で決まる「温度依存性決定」という特徴があり、高温ではメス、低温ではオスが多く生まれることが知られています。

地球温暖化が進めば、メスが極端に増え、将来的な繁殖のバランスが崩れるリスクもあります。さらに、海岸開発や人工照明は母ガメの上陸を妨げたり、孵化した子ガメが海に向かう際の方向感覚を狂わせます。このように産卵はただの生殖行動ではなく、環境保護と直結した重要なテーマなのです。

ウミガメの天敵は自然界と人間のどちらが脅威なのか

結論として、自然界にも天敵は存在しますが、現代において最大の脅威は人間の活動です。自然の捕食者としては、卵や子ガメを食べるカニ・鳥類・魚類、成体を襲うサメやシャチが挙げられます。

しかし、これらは生態系の中で長く共存してきた存在です。一方、人間による影響は桁違いに深刻です。漁業での混獲(狙っていないのに網にかかってしまうこと)は世界的にウミガメの死因の上位を占めています。

また、海洋ごみ、とりわけビニール袋をクラゲと間違えて飲み込み、窒息死する事例も多発しています。さらに、海岸開発による産卵地の消失や、地球温暖化による砂浜温度の変化は、繁殖成功率を大きく下げています。

これらは本来の「天敵」とは異なり、人間活動が新たに作り出したリスクです。したがって、ウミガメにとって本当の脅威は自然ではなく、人間の暮らしそのものだといえるのです。

ウミガメは絶滅危惧種としてどんな保護活動が行われているのか

ウミガメは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで多くの種が「絶滅危惧種」として掲載されています。例えば、タイマイは「絶滅危惧IA類(CR)」、アカウミガメやアオウミガメは「絶滅危惧II類(EN)」に分類されています。

個体数減少の主な要因は、海岸開発による産卵地の喪失、漁業による混獲、海洋ごみによる被害、さらには気候変動による影響です。これに対して、各国で様々な保護活動が行われています。砂浜の照明を制限する条例、混獲を減らすための「TED(Turtle Excluder Device)」と呼ばれる漁具の導入、保護区の指定などが代表的な対策です。

日本でも沖縄や小笠原で保護活動が行われ、地元のボランティアや研究者が協力しています。さらに国際的にはCITES(ワシントン条約)により、ウミガメやその製品の国際取引は原則禁止されています。これらの取り組みは成果を上げつつありますが、依然として多くの種は回復の途中にあります。

したがって、ウミガメを守るには国際協力と地域社会の理解が不可欠だといえるでしょう。

ウミガメを飼うことは可能なのか、法律的にはどうなのか

結論から言えば、ウミガメを一般家庭で飼うことは法律的にも現実的にも不可能です。まず、CITESや日本の「種の保存法」により、ウミガメの捕獲や取引は厳しく規制されています。

これは絶滅危惧種を守るための国際的なルールです。さらに、ウミガメは非常に大きく成長し、アオウミガメであれば体長1メートル以上、体重100キロを超えるため、一般的な水槽では飼育できません。

また、食性も複雑で、種類によっては海草や藻を大量に必要としたり、甲殻類やクラゲを主食とすることもあります。加えて、広大な海を回遊する習性があるため、閉鎖空間では健康を維持できません。日本国内では一部の水族館や研究施設で飼育されていますが、これは専門知識と巨大な飼育環境が整っているから可能なのです。

したがって、ウミガメを「飼う」ことは個人レベルでは不可能であり、関心を持った人は観察や保全活動を通じて関わるのが最も正しい方法です。

ウミガメの噛む力はどの程度で人間に影響を与えるのか

ウミガメは一見おとなしい印象を持たれますが、噛む力は非常に強力であり、人間にとっても危険です。特にアカウミガメは顎の力が発達しており、貝や甲殻類を砕くために400〜700ニュートンの噛む力を持つとされています。これは人間の指の骨を容易に損傷させるほどの強さです。

アオウミガメは主に海草を食べるため比較的穏やかですが、それでも噛まれれば大きなけがにつながる可能性があります。オサガメは主にクラゲを食べるため顎の力はそこまで強くありませんが、大型であるため不用意に接近するのは危険です。

水族館などで展示されている個体でも、来館者が直接触れることは原則禁止されています。なぜなら、野生動物としての本能が残っており、予測できない行動を取るからです。したがって、ウミガメは人間に危害を加える目的で噛むわけではありませんが、接触には十分な注意が必要です。

この点を理解することは、ウミガメを「野生動物として尊重する」ことにもつながります。

ウミガメは何類?特徴から未来までを徹底解説した総括

- ウミガメは「爬虫類」に分類され、魚類や哺乳類ではないことを理解することが生態の理解につながる

- 陸ガメとの違いは体の構造と生活環境にあり、海洋生活に特化した進化を遂げている

- 種類ごとに大きさは大きく異なり、最小60センチから最大2メートルを超える個体まで存在する

- 生息地は世界中の熱帯・亜熱帯の海に広がり、日本近海でも多くの種が確認されている

- 食性は種によって草食・肉食・雑食と異なり、海洋生態系のバランスに大きな役割を果たしている

- 寿命は50〜80年が一般的で、長寿命であることが種の存続に深く関わっている

- 産卵は母ガメにとって命がけであり、気温によって性別が決まる特徴から温暖化の影響を受けやすい

- 天敵は自然界にも存在するが、最大の脅威は人間の活動による混獲や海洋ごみ、環境破壊である

- 多くの種がIUCNレッドリストに掲載され、国際条約や地域の保護活動で守られている

- 個人でウミガメを飼うことは法律的にも不可能であり、水族館や保護活動を通じて関わるのが正しい方法である

- ウミガメの噛む力は強力で、人間に危害を加える恐れがあるため、野生動物として尊重し距離を保つことが重要である