クジャクとはどんな鳥で、なぜあれほど人を惹きつけるのでしょうか。

大きな羽を広げた姿は誰もが知っていますが、実際にクジャクの寿命はどれくらいで、野生と飼育下では違いがあるのでしょうか。

また、クジャクの性格や知能、独特な鳴き声や求愛行動にはどんな意味が隠されているのでしょうか。

さらに、種類の違いやアルビノの存在、絶滅危惧種としての現状まで考えると、クジャクはただ美しい鳥というだけでは語れません。

この記事では、クジャクの寿命を中心に、その知られざる魅力や生態を深堀りしていきます。

- クジャクの寿命や生態について深く知りたい方

- 動物園や野生で見たクジャクに疑問を感じた方

- エキゾチックアニマルの知識を広げたい方

クジャクの寿命を軸に特徴や性格から見える生態とは?

クジャクとはどんな鳥なのか?

結論から言うと、クジャクとはキジ科に属する大型の鳥で、オスの鮮やかな羽を大きく広げる姿で知られています。インドやスリランカ、東南アジアを中心に生息し、特に「インドクジャク(Pavo cristatus)」は最も一般的で、インドの国鳥としても指定されています。これに加えて、緑色が強い「マクジャク(Pavo muticus)」、アフリカ固有の「コンゴクジャク(Afropavo congensis)」の3種類が存在します。

なぜクジャクが世界的に注目されるのかというと、その見た目の美しさだけでなく、人間社会と深い関わりを持ってきたからです。インドではヒンドゥー教の神話に登場し、古代から神聖視されてきました。西洋でも庭園や宮殿で観賞用として広く飼育され、文化や美術にも大きな影響を与えてきました。

具体的な事例として、インド国内の寺院や村では今でも野生のクジャクが人々と共存しており、農地や庭先に姿を見せることがあります。また、ヨーロッパの動物園や庭園でも観賞用として定着しており、世界中で「美の象徴」として扱われています。

2025年現在、インドクジャクはIUCN(国際自然保護連合)の評価で「低懸念(Least Concern)」に分類され、絶滅の危機には直ちに直面していません。しかしマクジャクは森林伐採や狩猟によって数を減らし、「絶滅危惧種(Endangered)」に指定されています。コンゴクジャクも分布域が狭く、密猟の影響から「危急種(Vulnerable)」とされています。

クジャクの特徴は何が特別なのか?

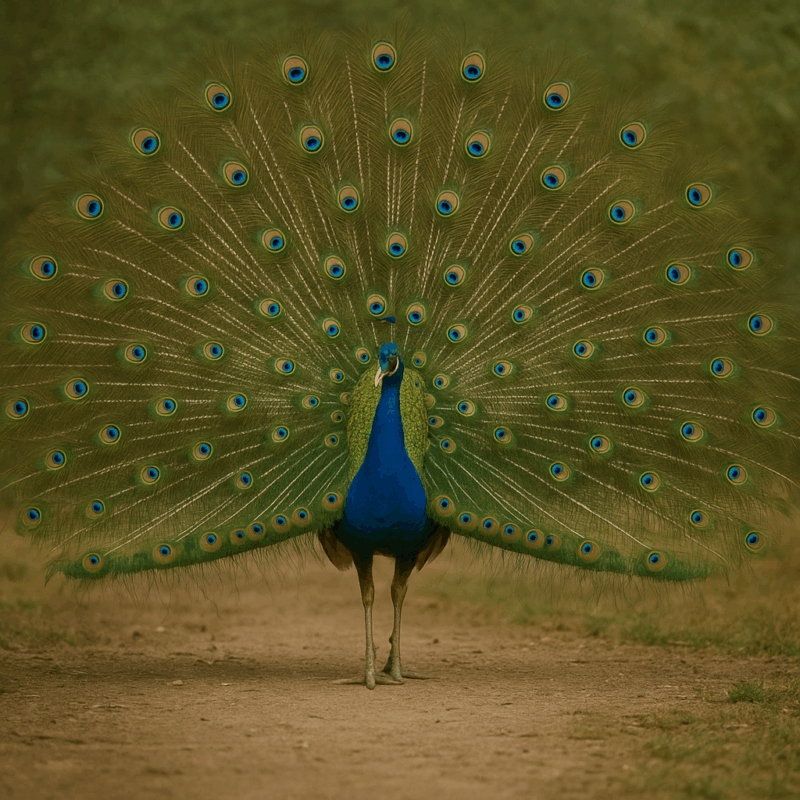

結論から言えば、クジャクの最大の特徴はオスの豪華な飾り羽にあります。尾羽は1メートル以上に達し、全長2メートルを超える個体もいるため、世界の鳥類の中でも屈指の大きさを誇ります。この羽は飛行には役立たず、むしろ生存には不利ですが、進化の中で「性淘汰(せいとうた:繁殖のために異性に選ばれるような進化)」によって維持されてきました。

なぜこのような進化を遂げたのかというと、メスがオスの羽を「健康や遺伝的な質のサイン」として評価してきたからです。羽が大きく鮮やかなオスほど繁殖に有利となり、その形質が世代を超えて受け継がれてきました。羽の模様は「目玉模様」と呼ばれ、数が多く、鮮やかな個体ほどメスに選ばれる確率が高いことが観察研究によって確認されています。

具体的には、イギリスの研究チームが行った調査で、オスの飾り羽の模様の数と、メスが求愛に応じる回数に相関があることが示されています。また、羽の震わせ方や見せる角度によってもメスの反応は変わることが分かっており、単に羽が大きいだけでなく「見せ方」そのものが重要であるとされています。

さらに特徴的なのは、クジャクの鳴き声や体格の大きさです。繁殖期には鋭く大きな声をあげ、数百メートル先まで響かせることができます。これはメスへのアピールだけでなく、ライバルへの威嚇や外敵への警戒の役割も持っています。体格もキジ科の中で最大級で、オスの体重は5キロを超えることもあります。

クジャクの寿命は最終的にどれくらいなのか?

結論として、クジャクの寿命は野生下で15〜20年、飼育下では20〜25年程度とされています。一般的な鳥類の寿命と比べるとかなり長命であり、環境条件によって差が出ます。

その理由は、野生下では外敵や病気、飢餓といったリスクが高く、平均寿命が短くなるからです。たとえばインドの森林や農村地帯に生息する個体は、トラやヒョウに捕食されるリスクに常にさらされており、寿命は15年ほどにとどまります。一方、動物園や庭園など飼育環境では、安定した餌や医療の提供、外敵の不在によって、20年以上生きる例が多数報告されています。

具体例として、欧州の動物園で飼育されていたインドクジャクが23年生きた記録や、日本の動物園で飼育された個体が25年以上生存した例もあります。オスは繁殖期に体力を大きく消耗するため、メスよりやや寿命が短くなる傾向があるとされています。

また、種類によっても差があります。インドクジャクは比較的丈夫で長寿ですが、マクジャクやコンゴクジャクは環境変化に弱く、野生下での寿命は15年程度に限られることが多いと報告されています。

クジャクの性格はどんな傾向があるのか?

結論から言うと、クジャクの性格は「警戒心が強く、縄張り意識があり、環境によって変化する」といえます。野生下では用心深く、飼育下では比較的穏やかになる二面性を持ちます。

なぜこうした性格になるのかというと、野生のクジャクはトラやヒョウ、ジャッカルといった捕食者に常に狙われる環境で生きているため、わずかな物音や動きにも敏感に反応しなければ生存できないからです。そのため、外敵を見つけると鋭い鳴き声で仲間に警告を発し、群れ全体の安全を守る行動を取ります。

一方で、飼育下のクジャクは人間から餌をもらう生活に慣れると、徐々に警戒心を弱め、人の近くに寄ってくることもあります。インドの村では、人々の庭先を自由に歩き回るクジャクが見られ、人との共存が日常的に行われています。

研究例として、2024年の動物行動学の調査では、群れの中でオス同士が激しく羽を広げて威嚇し合い、順位を決める行動が観察されています。これは「社会性を持った鳥」であることを示しており、性格の強さが繁殖の成功に直結することが分かっています。

クジャクの知能はどれくらい高いのか?

結論から言えば、クジャクは「社会性や繁殖に必要な知能を備えた鳥」であり、行動の複雑さから見ても比較的高い認知能力を持っています。

なぜ知能が高いといえるのかというと、オスは求愛の際に単に羽を広げるだけではなく、相手の反応を見ながら行動を調整する「柔軟性」を示すからです。例えば、羽を震わせて低周波の音を出す動作は、近くにいるメスにだけ伝わる仕組みになっています。これは人間の耳では聞き取りにくい音であり、特定の相手に狙いを定めた高度なアピール方法です。

また、群れの中で個体を識別する能力も高く、同じ群れの仲間と外部の個体を区別する行動が確認されています。さらに、危険な捕食者と無害な動物を見分ける力も持っており、学習と記憶の仕組みが行動に影響していると考えられます。

具体的な研究では、インドの保護区で観察されたオスのクジャクが、30羽以上のメスに対してそれぞれ異なるディスプレイを見せ、反応を見ながら「最も好意的な個体」に集中して求愛していたことが記録されています。これは単なる本能的行動ではなく「状況判断」に基づく知的な行動といえます。

まとめると、クジャクの知能は犬やカラスほど高度ではないものの、「群れでの社会生活」や「繁殖の駆け引き」に必要な水準に達しており、ただの観賞用の鳥ではなく、知的な行動を行う存在だといえるのです。

クジャクの鳴き声にはどんな意味があるのか?

結論から言うと、クジャクの鳴き声には「警告」「求愛」「縄張りの主張」という複数の役割があります。鳴き声は単なる叫びではなく、社会生活における重要なコミュニケーション手段です。

なぜこれほど多様な意味を持つのかというと、クジャクは群れで生活し、外敵やライバルとの競争に常にさらされているからです。そのため鳴き声は「仲間を守る」「繁殖相手を呼ぶ」「自分の存在を誇示する」という多様な目的に使われるよう進化しました。

具体的には、繁殖期のオスは「ミャオ」と猫のような声を出してメスを引き寄せます。危険が迫ったときには鋭い大声で鳴き、群れ全体に警戒を呼びかけます。また、ライバルのオスに対しては、自分の縄張りを主張するために鳴き続けることもあります。

2023年の研究では、オスが羽を震わせるときに発生する低周波音が、メスにだけ伝わる「秘められたアピール」であることが分かりました。これは「見せるディスプレイ」と「聞かせるディスプレイ」を同時に行う複合的な求愛方法であり、鳥類の中でも特に高度な行動と評価されています。

クジャクの寿命を種類や生息環境から考えるとどうなるのか?

クジャクの求愛行動はどんな工夫があるのか?

結論から言えば、クジャクの求愛行動は「羽の美しさ」と「行動の巧みさ」を組み合わせた非常に複雑な戦略です。

その理由は、オスがメスに選ばれるためには、ただ羽を広げるだけでなく、健康や体力を示す行動が必要だからです。自然界ではオス同士が激しく競争するため、羽の大きさや模様の数だけでなく、行動の質が重要視されます。

具体的には、オスは尾羽を扇のように広げ、細かく震わせて低周波音を発します。この音は人間の耳には聞き取りにくいですが、メスにははっきりと届きます。さらにオスはメスの視線を意識し、羽を見せる角度を調整して「最も魅力的に見える姿」を演出します。

2024年の行動生態学の研究では、メスは羽の模様や色だけでなく、「どれだけ熱心に羽を震わせているか」も繁殖相手を選ぶ基準にしていることが明らかになりました。つまり、羽の見た目と努力の両方が評価されているのです。

クジャクの種類にはどんな違いがあるのか?

結論として、クジャクには大きく分けて3種類があり、それぞれ外見・生息域・保全状況が異なります。

理由は、生息環境の違いによって進化の方向が変わり、結果として外見や行動にバリエーションが生まれたからです。

具体的には、

- インドクジャク(Pavo cristatus):最も一般的な種類。インドの国鳥であり、オスの青と緑の鮮やかな羽が特徴。IUCN評価は「低懸念(Least Concern)」で個体数は安定しています。

- マクジャク(Pavo muticus):東南アジアに分布。羽の緑色が強く、体格も細長い。森林伐採や農地拡大により個体数が減少し、IUCNレッドリストで「絶滅危惧種(Endangered)」に指定されています。

- コンゴクジャク(Afropavo congensis):アフリカ中部のコンゴ盆地に生息。尾羽が短く、鮮やかさは控えめだが希少性が高い。IUCN評価は「危急種(Vulnerable)」です。

2025年の最新調査でも、マクジャクの生息数はこの30年間で大幅に減少しており、保護活動が急務とされています。一方、インドクジャクは人間の生活圏に適応しやすく、農村や都市近郊でも見られるため、むしろ増加傾向にある地域も報告されています。

クジャクのアルビノはどんな特徴があるのか?

結論から言えば、アルビノのクジャクは全身が真っ白で神秘的な外見を持ち、観賞用として特別に扱われる存在です。ただし野生下では生存に不利な面を持っています。

理由は、アルビノ(先天的に色素が欠乏する遺伝的変異)は紫外線や病気に弱く、また白い羽が天敵に目立ちやすいため、野生では捕食されやすいからです。そのため、自然下で長生きするアルビノ個体は非常にまれです。

具体的には、動物園や庭園で見られる白いクジャクは、インドクジャクのアルビノ個体がほとんどです。飼育下では外敵のいない環境と安定した食事が保障されているため、通常個体と同じく20年以上生きることが可能です。実際、欧州の施設では23年以上生きたアルビノ個体の記録も残されています。

一方で野生のアルビノは発見例が極めて少なく、多くが幼少期に捕食されるため成鳥まで育つのは稀です。しかし、その希少性から古来「吉兆」とされる文化もあり、特にアジア圏では幸運の象徴として扱われてきました。

クジャクの野生と飼育下では生き方にどんな差があるのか?

結論から言えば、クジャクは野生と飼育下で「寿命・生活スタイル・性格」に大きな違いが見られます。

その理由は、野生下では外敵や環境の変化といったリスクが多いのに対し、飼育下では人間の保護によって安定した生活が保障されているからです。

具体的に見ると、野生のクジャクはトラやヒョウなどの捕食者に常に狙われ、さらに季節による食料不足や病気の影響で平均寿命は15年程度にとどまります。対して、動物園や庭園など飼育環境では外敵がいないうえに栄養管理や医療が整い、20年以上生きる例も多く報告されています。

行動面でも差があり、野生のクジャクは昼間に地上で餌を探し、夜は木の上で眠って外敵を避ける生活をします。飼育下の個体は餌が与えられるため、食料を探す行動は少なくなり、人間や他の動物への警戒心も弱まりやすい傾向があります。

2024年のインド国内の研究では、都市部に定着したクジャクは人間に慣れ、農地や庭先を堂々と歩く行動が増えていることが報告されました。これは「飼育下」と「野生」の中間のような環境適応の一例といえます。

クジャクは絶滅危惧種としてなぜ守られているのか?

結論から言えば、クジャク全体が絶滅危惧種ではありませんが、マクジャクやコンゴクジャクは国際的に保護の対象になっています。

その理由は、生息地の破壊や違法狩猟、取引によって個体数が急激に減少しているからです。特に東南アジアに分布するマクジャクは森林伐採や農地拡大の影響で数が減り、IUCNレッドリストで「絶滅危惧種(Endangered)」に指定されています。アフリカ固有のコンゴクジャクも密猟と生息域の狭さから「危急種(Vulnerable)」に分類されています。

具体例として、2024年の国際調査では、カンボジアやミャンマーの森林に生息するマクジャクの確認個体数が、過去30年間で半分以下に減少したことが報告されています。これは違法伐採と野鳥取引が大きな要因です。

一方、インドクジャクは個体数が安定しており、「低懸念(Least Concern)」に分類されています。むしろ農地を荒らす害鳥として扱われることすらあり、インド国内では国鳥として法律で保護されつつも、人との摩擦も問題になっています。

クジャクの大きさはどれくらいなのか?

結論として、クジャクは世界の鳥類の中でもトップクラスの大きさを誇り、特にオスは全長2メートル近くに達することがあります。

理由は、尾羽が極端に長く進化してきたためであり、実際の体の大きさ以上に大きく見えるからです。体そのものは1メートルほどですが、飾り羽がさらに1メートル以上伸びるため、全体の印象が非常に巨大になります。

具体的な数値を挙げると、インドクジャクのオスは体長100〜120センチ、尾羽を含めると最大230センチに達します。体重は4〜6キロ程度で、同じキジ科の鳥類の中でも最大級です。メスは尾羽が短く、体長約90センチ、体重2.5〜4キロと小柄で、外見の差は非常に大きいのが特徴です。

種類によっても差があり、マクジャクは体がやや細長く、緑色の羽が強調されます。コンゴクジャクは他の種に比べて小柄で、尾羽も長くありません。こうした差は生息環境への適応の結果と考えられています。

2025年現在の生態学の分析では、大きな体と長い尾羽は捕食者に目立ちやすくなる一方、繁殖ではメスを惹きつける強力な要素となっていることが確認されています。つまり「生存には不利だが、繁殖には有利」という二面性を持っているのです。

クジャクの寿命を中心に特徴や生態を振り返る総括

- クジャクとはキジ科の大型鳥で、インドクジャク・マクジャク・コンゴクジャクの3種類が存在し、それぞれ文化的・生態的に重要な意味を持っている。

- 最大の特徴はオスの豪華な飾り羽であり、繁殖のために進化した「性淘汰」の象徴的な例として知られている。

- クジャクの寿命は野生下で15〜20年、飼育下では20〜25年ほどで、人間の保護環境下ではより長生きできる傾向がある。

- 性格は環境によって大きく異なり、野生では警戒心が強く、飼育下では人懐っこさを見せることもある。

- 知能は比較的高く、仲間の識別や相手の反応に応じた求愛行動を行うなど、状況に合わせた判断力を備えている。

- 鳴き声には警告・求愛・縄張り主張といった多様な役割があり、社会的なコミュニケーションに欠かせない。

- 求愛行動は羽の美しさに加えて音や動きも駆使する高度な戦略で、オスの健康や繁殖力を示す重要な手段になっている。

- 種類ごとに違いがあり、インドクジャクは安定している一方、マクジャクやコンゴクジャクは絶滅危惧種として保護が求められている。

- アルビノのクジャクは神秘的な外見で人気があるが、野生では生存が難しく、人間の保護が不可欠である。

- 大きさはオスで全長2メートル近くに達し、「生存には不利だが繁殖には有利」という進化の二面性を象徴している。