シマウマは誰もが知る動物ですが、あなたは本当にその正体を理解しているでしょうか。

シマウマとはどんな生き物なのか、なぜ白黒のしましまを持つのか、寿命や性格はどうなのか。

さらには、シマウマは馬じゃないといわれる理由まで掘り下げると、そのイメージは大きく変わります。

シマウマの生息地や食べ物、鳴き声、種類、動物園での暮らしなど、多くの人が気づかない細部に迫ることで、この動物の本質が見えてくるのではないでしょうか。

- 動物の不思議を深く知りたい方

- シマウマが本当に「馬」なのか疑問に思った方

- 動物園で見るシマウマの裏側を知りたい方

シマウマは実は馬じゃない?その特徴と生態の不思議

シマウマとはなに?

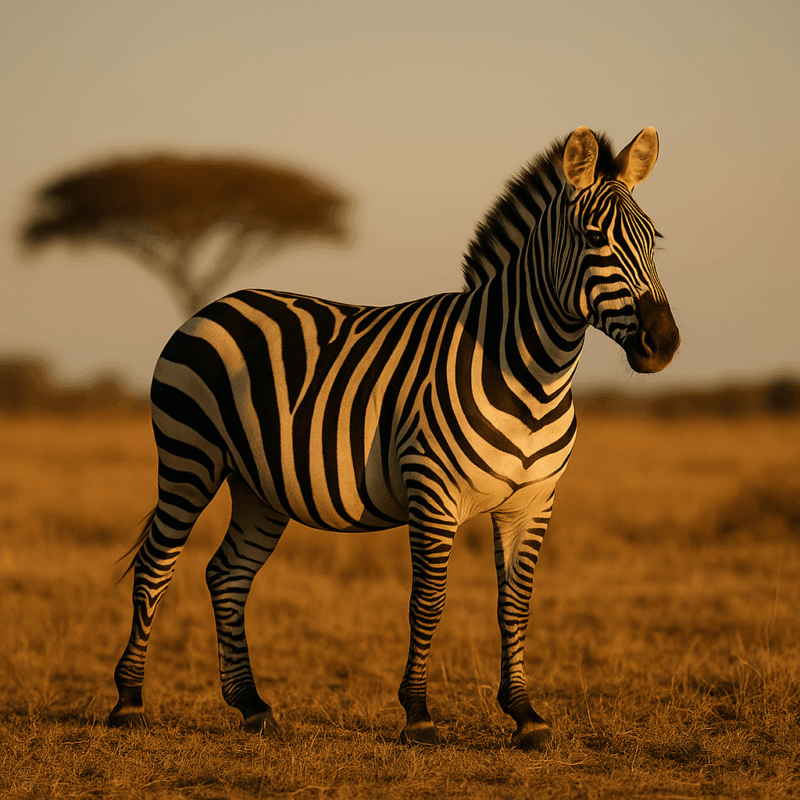

シマウマとは、アフリカ大陸に生息するウマ科ウマ属の哺乳類で、体全体に白黒のしま模様を持つことが最大の特徴です。学名は「Equus」で始まり、馬やロバと同じ属に分類されていますが、見た目が似ているだけで性質や進化の道筋は大きく異なります。シマウマは群れを作って生活し、数十頭から時には数百頭の大移動を行うこともあり、そのダイナミックな群れの行動はサバンナの象徴ともいえる光景です。

人間が飼いならして利用してきたイエウマとは違い、シマウマは非常に警戒心が強く、過去の歴史の中で家畜化が成功した例はありません。これは、野生での厳しい環境を生き抜くために必要な攻撃性や臆病さが、人に慣れることを妨げているからです。つまり、シマウマは「馬のように見えるけれど馬ではない動物」であり、ウマ科の中で独自の進化を遂げた存在なのです。

また、近年の遺伝子研究によって、シマウマは現生の馬よりもロバに近い系統を持つことが明らかになっています。こうした科学的根拠から、シマウマを単に「馬の仲間」と考えるのは正確ではなく、独立した進化を遂げた種として理解する必要があります。あなたはこれまで、シマウマを「馬の一種」と考えていませんでしたか? 実際にはもっと奥深い存在なのです。

シマウマの特徴は?

シマウマの最大の特徴は、誰もが知る白黒のしま模様です。この模様には、体温調整、虫よけ、仲間の識別、捕食者からの保護といった複数の役割があることが研究で報告されています。

例えば、黒と白の部分で温度差が生まれることにより、体表に微細な空気の流れが生じて体温を下げる効果が確認されています。また、吸血性のアブやツェツェバエは縞模様の視覚パターンを認識しにくいため、寄生虫を媒介する昆虫を避けられる可能性が高いとされています。

さらに、しま模様は群れの中での「個体識別」にも役立っています。人間の指紋と同じように、一頭ごとに模様の形は異なり、親子や仲間同士が識別する手がかりとなります。加えて、捕食者が群れ全体を襲おうとしたときに、模様が重なり合って狙いを定めにくくする「だまし効果」を生むことも知られています。

体格的には、肩の高さが約120〜150cm、体重は200〜400kg程度で、馬よりもやや小柄です。走行能力は高く、時速60kmに達することもあり、これはライオンなどの天敵から逃げ延びるのに欠かせません。性格面では非常に臆病で警戒心が強い一方、群れの仲間には協力的で、見張り役を立てて周囲の危険を察知する習性を持ちます。

シマウマの種類は?

シマウマには大きく分けて3種類があり、それぞれ体格や模様、生息地に違いがあります。2025年現在の最新情報を整理すると次のとおりです。

- グレビーシマウマ

・最も大型で、肩の高さは約150〜160cm

・縞模様は細く密集しており、白地が少ない

・エチオピアやケニア北部など乾燥地帯に分布

・個体数は減少しており、IUCNレッドリストで絶滅危惧種に指定 - サバンナシマウマ

・最も広く分布し、草原地帯に大群で生息

・縞模様の幅や濃さは地域ごとに違いがある

・ケニア、タンザニア、南アフリカなどに分布

・グレート・ミグレーション(大移動)の主役として知られる - ヤマシマウマ

・体格は中型で、茶色がかった縞を持つ個体もいる

・南アフリカの山岳地帯に分布

・限られた地域にしか生息せず、局所的な生態に適応

シマウマの分類や個体数については研究が続けられており、最新の保全状況は国際的な機関が公開しています。より詳しいデータを確認したい方は、IUCN(国際自然保護連合)の公式サイトをご覧ください。

また近年の研究では、これら3種の間で遺伝的な交雑が起きることも確認されており、「種類」は固定的ではなく環境や進化の影響で変化してきたと考えられています。あなたが動物園で出会うシマウマの多くはサバンナシマウマですが、どの亜種かまで意識したことはありますか?

シマウマは馬じゃないの?

結論から言うと、シマウマは「ウマ科」に属する動物ですが、私たちが乗馬や農耕で利用してきた馬とは異なる動物です。分類上は同じウマ属に入りますが、シマウマは独自の進化を遂げており、家畜化されたことは一度もありません。

実際に遺伝子解析では、シマウマは馬よりもロバに近い系統であることが示されています。つまり、見た目は馬に似ていても、その性質や進化の道筋は別物なのです。

馬と大きく違う点のひとつは「性格」です。シマウマは非常に警戒心が強く、すぐに蹴ったり噛んだりするため、人に慣れにくい特徴を持っています。これが人間にとって扱いやすい馬との大きな違いです。また、馬は背中に人を乗せても安定して移動できる体格をしていますが、シマウマは骨格的に持久力が少なく、長時間の荷重には適していません。

歴史的にも人類はシマウマを家畜化しようと試みましたが、成功した例はほとんどなく、動物園や保護施設での飼育にとどまっています。つまり「シマウマは実は馬じゃない」という言葉は、見た目の類似性だけでは判断できない、進化や生態の違いを反映した表現なのです。

シマウマの寿命はどれくらい?

シマウマの寿命は生息環境によって大きく変わります。結論として、野生下では平均して20年前後、動物園などの保護環境では30年以上生きることもあります。野生では、ライオンやハイエナといった捕食者の存在や、乾季の水不足、寄生虫による病気などが寿命を縮める要因になります。

とくに乾燥地帯に生息するグレビーシマウマは厳しい環境にさらされているため、寿命が短くなる傾向があります。

一方で、動物園では安定した餌の供給や獣医による健康管理が行われるため、寿命は大幅に延びます。実際、日本国内の動物園でも20歳を超えて生きるシマウマが多数確認されており、記録では30歳以上の長寿個体も存在します。これは野生と比べて約1.5倍の長さに相当します。

寿命の違いを理解することは、人間の介入が野生動物にどのような影響を与えるかを考えるうえで重要です。長生きできるという点はポジティブに見えますが、その一方で自然本来の生態行動を制限される側面もあります。

シマウマの生息地はどこ?

シマウマはアフリカ大陸に広く分布していますが、種類ごとに生息地は明確に分かれています。サバンナシマウマは東アフリカから南部アフリカの大草原にかけて広く分布しており、ケニアやタンザニアでは数百頭の群れを作って移動する姿が見られます。

彼らは「グレート・ミグレーション(大移動)」として知られる現象の主役でもあり、ヌーやガゼルと共に数千キロの距離を移動することで知られています。

一方、グレビーシマウマは乾燥したエチオピアやケニア北部の地域に限定的に生息しています。水源を求めて広範囲を移動する習性があり、少数の群れで慎重に生活しています。ヤマシマウマは南アフリカの山岳地帯に適応し、比較的限られた地域で生きています。つまり「シマウマの生息地」と一口に言っても、種類によって大きく異なるのです。

また近年は、人間の開発によって生息地の破壊が進んでおり、とくにグレビーシマウマの生息範囲は急速に狭まっています。IUCNの報告によれば、過去数十年で個体数は半減しており、保護活動が急務とされています

シマウマは実は馬じゃない?白黒のしま模様が語る進化の真実

シマウマの食べ物は?

シマウマの主な食べ物は草であり、草食動物の中でも「グレイザー(地面に近い草を食べる動物)」に分類されます。結論として、シマウマはイネ科の短い草を中心に食べ、栄養価が低くても大量に摂取することで生き延びてきました。

馬と同じ単胃(ひとつの胃袋)を持っていますが、腸の働きが発達しているため、質の低い草でも効率よく消化できるのです。これにより、乾季など他の草食動物が餌を見つけられない環境でも生き延びることができます。

シマウマは一日のうち10時間以上を採食に費やし、数キロにわたって草原を移動しながら食べ続けます。さらに重要なのは、彼らが「生態系の調整役」として機能している点です。研究では、シマウマが先に硬い草を食べ、その後にヌーやガゼルがより柔らかい部分を利用するという「草原の分業システム」が確認されています。つまり、シマウマの食べ方が他の草食動物の生存を助けているのです。

また、乾季には木の皮や低木の葉を食べることもあり、環境に応じた柔軟な食生活を見せます。

シマウマの鳴き声は?

シマウマの鳴き声は意外にも多様で、単なる「いななき」ではありません。結論から言えば、犬の吠える声やロバの鳴き声に似ていると表現されることが多く、状況に応じて複数の声を使い分けます。

例えば、仲間と居場所を確認するときには「ワンワン」に近い声を出し、危険を知らせるときには甲高い叫び声を上げます。また、母親が子どもを呼ぶときには低く優しい声を発し、群れを安心させる効果を持つといわれています。

研究によれば、鳴き声は個体識別にも役立っている可能性が高いとされています。つまり、群れの仲間は「声」でお互いを区別しているのです。これは模様による識別と合わせて、社会的なコミュニケーションを支える重要な仕組みだと考えられます。

動物園でシマウマを観察した人の中には、その鳴き声が予想以上に大きく、犬のように聞こえて驚いたという声も少なくありません。あなたはシマウマの鳴き声を聞いたことがありますか? もしまだなら、動物園で耳を澄ませば「馬とは違う声」に驚かされるはずです。

シマウマはなぜしましま?

シマウマのしま模様の理由は長年の謎でしたが、結論として「複数の役割がある」というのが2025年現在の研究の答えです。まず有力な説のひとつが「体温調整」です。黒い部分と白い部分が異なる温度を生み、その差が小さな気流を発生させて体を冷やすと考えられています。

次に「虫よけ効果」です。吸血性のツェツェバエやアブは縞模様に惑わされて正確に着地できず、シマウマに寄りつきにくくなることが実験で確認されています。

さらに「捕食者から身を守るカモフラージュ説」も有名です。群れで走ると模様が重なり、ライオンやハイエナなどの捕食者は個体を識別しにくくなります。これにより、狙いを定めるのが難しくなるのです。また、一頭ごとに模様が異なることから「個体識別」の役割も果たしているとされ、親子や群れの結束に寄与しています。

このように、しま模様は単なる見た目の美しさではなく、生存戦略として多面的に働いているのです。

シマウマはなぜ白黒?

シマウマが白黒である理由は長い間議論されてきましたが、結論として「遺伝子による体色の発現と生存戦略の組み合わせ」であることが分かっています。皮膚の基本色は黒色のメラニンを含んでいますが、白い部分はメラニンが抑制されることで生じています。つまり、白黒の縞模様は「黒い体に白い模様が重なっている」状態なのです。では、なぜ白黒が選ばれたのでしょうか。

研究によると、この色のコントラストには複数の意味があります。まず「体温調整効果」で、黒い部分が熱を吸収し白い部分が熱を反射することで温度差が生じ、小さな空気の流れを作り出して体を冷やします。

次に「虫よけ効果」で、アフリカに多い吸血性のハエやツェツェバエは白黒の縞模様を視覚的に識別できず、着地を失敗する傾向があると実験で示されています。さらに「捕食者への防御」もあります。群れで走ると縞模様が重なり、ライオンなどの捕食者は特定の個体を追いにくくなるのです。

このように、白黒という色は単なる偶然ではなく、自然淘汰の中で選ばれた進化的適応の結果だと考えられます。

シマウマの性格は?

シマウマの性格は、馬のように人に従順ではありません。結論から言うと、とても警戒心が強く、攻撃的な一面を持ち合わせています。人に飼いならされにくいのはこの性質のためで、噛んだり蹴ったりすることが多いため、家畜化には不向きだったのです。これが「馬ではない」とされる理由のひとつでもあります。

しかし一方で、群れの仲間に対しては協力的で、社会性の高さを示す行動が多く見られます。群れの中では常に見張り役が存在し、ライオンなどの捕食者をいち早く察知して仲間に警告を発します。また、母親は子どもが生まれてすぐに自分の模様を覚えさせ、親子を識別できるようにします。これは生き延びるための本能的な行動です。

つまり、シマウマの性格は「人間には慣れにくいが、仲間には強く結びつく」という二面性を持っています。この気質があるからこそ、野生の群れは秩序を保ちながら暮らしていけるのです。

シマウマは動物園でどう見られる?

動物園で見るシマウマは、野生の生態を身近に感じられる貴重な存在です。結論から言えば、野生とまったく同じ行動を見ることはできませんが、模様や群れのしぐさなど基本的な特徴を観察することは可能です。日本を含む多くの国の動物園ではサバンナシマウマが主に飼育されており、群れで過ごす様子や草を食む姿を観察できます。

動物園での展示は教育や研究、そして種の保存のために重要な役割を果たしています。特に繁殖プログラムでは、絶滅の危機にある種を守るための取り組みが行われています。また、動物園にいる個体は獣医師による健康管理を受け、野生よりも長生きすることが多いのも特徴です。

ただし、野生のように大移動する姿や、天敵との緊張感に満ちた行動は見ることができません。そのため、動物園で観察する際は「自然の一部を切り取った姿」として理解することが大切です。模様の違いに注目したり、群れの中での関係性を観察したりすることで、より深くシマウマの魅力を感じられるでしょう。

シマウマは実は馬じゃない?知られざる特徴と生態を総括

- シマウマはウマ科に属するが、馬とは異なる独自の進化を遂げた動物である。

- 白黒のしま模様には体温調整、虫よけ、仲間の識別、捕食者からの防御といった多機能な役割がある。

- 種類は大きく分けて3種(グレビーシマウマ、サバンナシマウマ、ヤマシマウマ)が存在し、それぞれ生息地や模様の特徴が異なる。

- シマウマは気性が荒く警戒心が強いため、歴史上家畜化に成功した例はほとんどない。

- 寿命は野生で平均20年前後、動物園などの保護下では30年以上生きることもある。

- 生息地はアフリカに限られ、種類ごとにサバンナ、乾燥地、山岳地帯と分布が異なる。

- 食べ物は草を中心とし、草原の生態系で「分業システム」を支える重要な役割を持つ。

- 鳴き声は犬やロバに似ており、仲間とのコミュニケーションや警戒信号に使われている。

- 動物園で観察できるのは主にサバンナシマウマであり、教育・研究・保全の面で大切な存在となっている。

- 性格は人間には懐きにくいが、群れの仲間に対しては強い社会性を発揮し、協力しながら生活している。