メンフクロウとは、世界中で「気持ち悪い」と言われることの多いフクロウです。

なぜそのように感じる人が多いのでしょうか。

特徴的な顔の形、大きさ、そして独特な走る姿は、動物好きでなくても一度見ると忘れられません。

さらに、メンフクロウの寿命や性格、種類、生息地、食べ物といった生態の裏側を知ると、その印象は大きく変わるかもしれません。

もし飼うとしたら値段はいくらなのか、そもそも飼えるのかと疑問に思う方も多いはずです。

本記事では、専門的な知識とユニークな視点で「メンフクロウ 気持ち悪い」と感じる理由を深掘りしながら、その魅力や不思議な生態を探っていきます。

- フクロウやエキゾチックアニマルに強い興味を持っている方

- 動物の生態や特徴を深く掘り下げたい探究心のある方

- 将来フクロウを飼ってみたいと考えている方

- 動物園や飼育施設でメンフクロウを見かけて疑問を持った方

メンフクロウ 気持ち悪いと感じるのはなぜ?生態と特徴から探る

メンフクロウとはどんな鳥?

メンフクロウとは、フクロウ目メンフクロウ科に属する猛禽類で、学名は Tyto alba といいます。IUCN(国際自然保護連合)の評価では「低リスク(LC)」とされるほど個体数が安定しており、世界で最も広い分布域を持つフクロウです。

ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカ大陸、さらにはオーストラリアまで生息しており、南極を除くほぼ全ての大陸で見られる点が大きな特徴です。日本では野生分布は確認されていませんが、動物園や一部の展示施設で飼育されています。

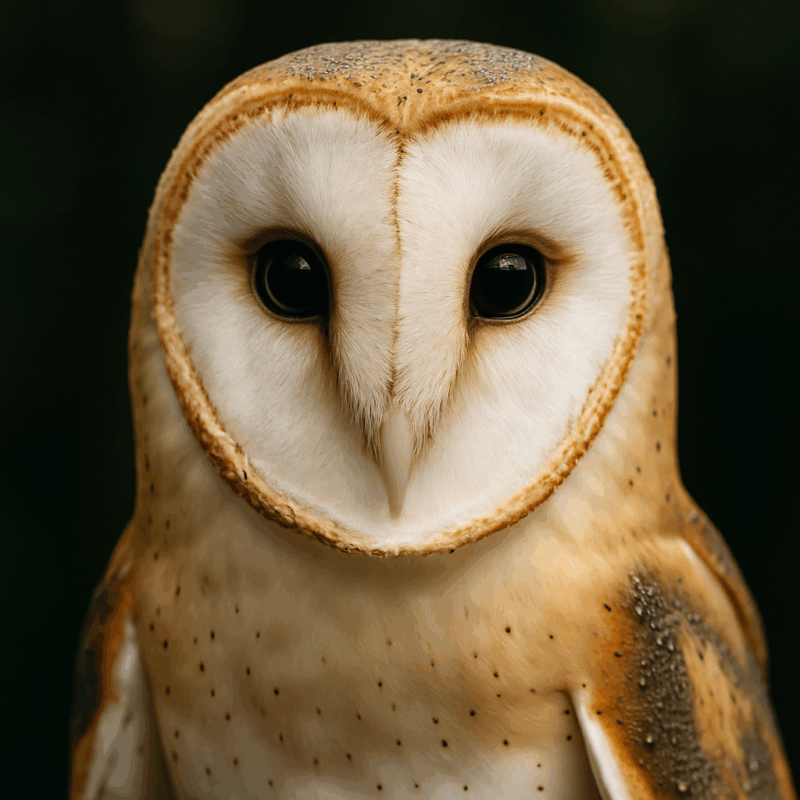

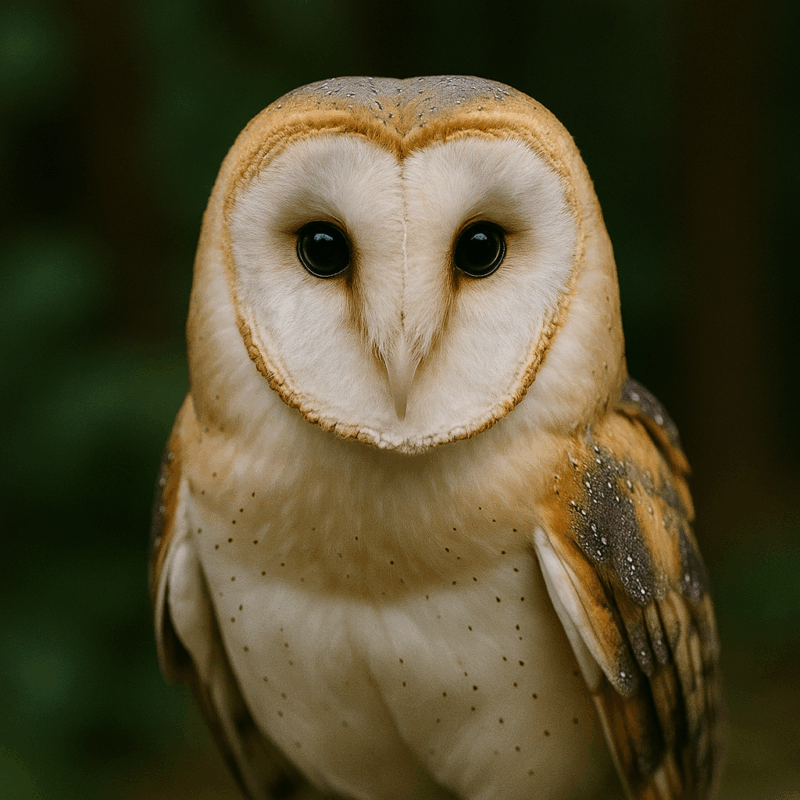

「メン(面)」という名前は、顔が仮面のように平らでハート形をしていることに由来します。この独特な顔立ちが人に不安感を与え、「気持ち悪い」と表現される要因となっています。

しかし、この顔は単なる外見上の特徴ではなく、音を効率的に集める「顔盤(がんばん)」という高度に発達した構造です。実際に研究では、メンフクロウは完全な暗闇でも小動物を正確に捕らえることができ、その聴覚能力は動物界でもトップクラスとされています。

メンフクロウの特徴はなに?

メンフクロウの特徴の中で最も注目されるのは、やはりハート形の顔です。この顔盤はパラボラアンテナのように音を集める働きを持ち、左右非対称の耳の位置と組み合わせることで、音源の方向や距離を立体的に把握することができます。これにより、雪の下に隠れたネズミのような小動物でさえ正確に捉えることが可能です。

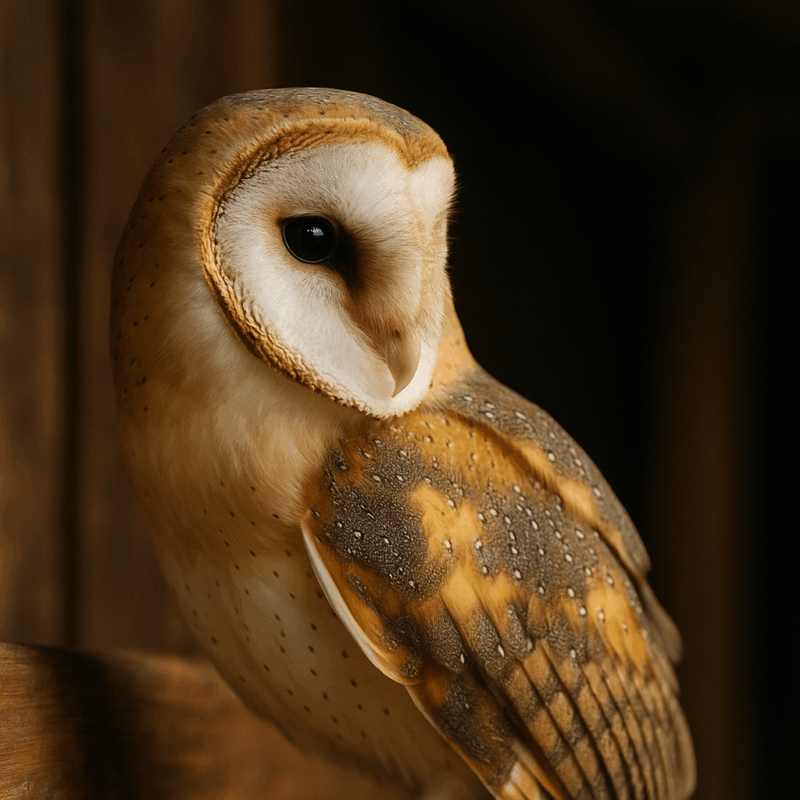

また、羽毛の構造にも大きな特徴があります。メンフクロウの羽には細かな突起があり、飛ぶときに空気を分散させるため「無音飛行」が可能になります。この特性は他のフクロウにも共通していますが、メンフクロウは特にその効果が高いとされ、研究対象にもなっています。音を立てずに獲物に接近できるため、効率的な捕食者として進化してきました。

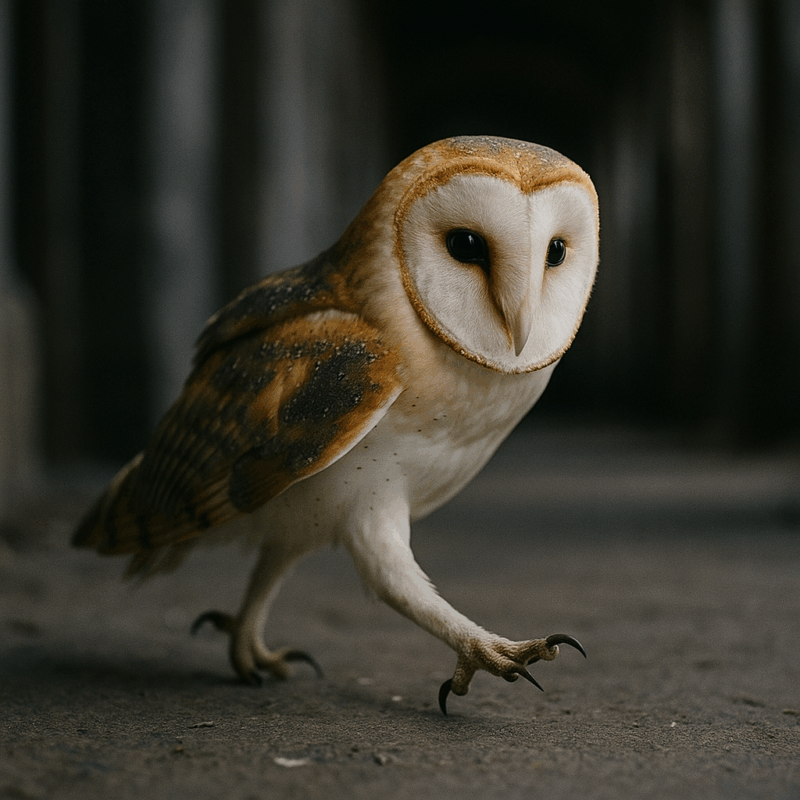

外見的な特徴としては、体型がスリムで脚が長い点が挙げられます。この長い脚は「気持ち悪い」と言われる原因の一つですが、実際には地面で獲物を追いかける際に大きな利点になります。さらに体色は淡い黄褐色から純白に近いものまで幅広く、ヨーロッパでは白い姿から「ゴースト・オウル」と呼ばれることもあります。

メンフクロウの大きさはどれくらい?

メンフクロウの大きさは体長33〜39センチ、翼開長(両翼を広げた長さ)は80〜95センチに達します。体重はおおよそ300〜550グラム程度で、フクロウ類としては中型に分類されます。体の割に翼が大きく見えるため、実際に目にした人は「思った以上に大きい」と感じることもあります。

一方で、体重は軽量化されており、骨の多くは中空構造をしています。これは静かに飛ぶために必要な進化であり、音を立てずに滑空するのに役立ちます。さらに、長い脚は地上での移動や狩りに適しており、飛行と地上行動の両方を使い分ける柔軟なハンターであることがわかります。

この大きさが「気持ち悪い」と感じられることもあります。スリムな体と長い脚のアンバランスさ、人間の顔を思わせる仮面のような顔との組み合わせが、強い違和感を与えるためです。しかし、生態的に見ればこの大きさは完璧に計算されたバランスであり、空中でも地上でも効率よく獲物を捕らえるための最適解なのです。

メンフクロウの生息地はどこ?

メンフクロウの生息地は世界的に非常に広く、南極を除くほぼすべての大陸に分布しています。ヨーロッパからアジア、アフリカ、北米、中南米、さらにはオーストラリアにまで生息しており、フクロウ類の中でも特に適応力が高い種類です。日本には野生の個体はいませんが、動物園や保護施設で飼育されており、その姿を直接観察することができます。

彼らは森林だけでなく、草原、湿地、農地、都市近郊の納屋や廃墟など、多様な環境に適応しています。特に人間の生活圏に近い場所でよく見られるため「納屋フクロウ(Barn Owl)」という英名も持っています。農地でネズミを捕食することから、古くから人間にとっては「害獣を減らす益鳥」として役立ってきました。

一方で、その白く浮かび上がるような姿や夜に響く甲高い声が「幽霊のようだ」と恐れられ、迷信や不吉の象徴とされる地域もあります。

メンフクロウ 気持ち悪いと言われるのは本当?

メンフクロウが「気持ち悪い」と言われるのは事実ですが、それは人間の主観的な感情に基づくものです。大きな黒い瞳、仮面のような顔、長い脚などが人によっては不気味に見え、SNSや動画サイトでも「怖い」「変な動き」と話題になることがあります。特に暗闇で突然現れる白い姿は、予備知識がなければ恐怖心を抱いてしまうのも自然な反応でしょう。

しかし、生態学的に見ると「気持ち悪い」と言われる特徴はすべて合理的な機能を持っています。ハート形の顔盤は音を集めるため、黒い瞳は光を効率的に取り入れるため、長い脚は地面での狩りに有利であるために進化したものです。つまり、人間の感覚で「不気味」とされる姿は、彼らにとって生き残るための武器なのです。

また、フクロウ愛好家や動物園の飼育員の間では「むしろかわいい」「知れば知るほど魅力的」という評価も多く聞かれます。実際に触れ合った人が「気持ち悪い」という印象から「美しい」「神秘的」へと感情を変化させる例も少なくありません。

メンフクロウはなぜ走るの?

メンフクロウが「走る」姿は、SNSやYouTubeなどで人気のあるテーマです。長い脚を使ってヨタヨタと、時に素早く地面を駆ける姿は、普段の静かで神秘的なイメージとのギャップが大きく、多くの人が「気持ち悪い」と表現するきっかけにもなっています。

ではなぜ走るのかというと、狩りの戦略の一部だからです。メンフクロウは夜間に地面を歩いたり走ったりして、昆虫や小動物を探すことがあります。他のフクロウが木の上から待ち伏せ型の狩りを得意とするのに対し、メンフクロウは地上行動にも適応しており、長い脚を使って地面での捕食行動を効率化しているのです。

この行動は生態的には非常に合理的ですが、鳥が二足で地面を素早く走る姿自体が珍しいため、人間には異様に映ります。さらに、暗闇の中で突然その姿を見たときの驚きが「気持ち悪い」という感情を強めているのでしょう。

メンフクロウ 気持ち悪いと言われつつも愛される理由と飼育の現実

メンフクロウの性格はどうなの?

メンフクロウの性格は、見た目の印象と大きく異なります。外見から「気持ち悪い」「怖い」と思われがちですが、実際は好奇心が強く、人間に慣れやすい一面を持っています。

野生下では警戒心が強く、縄張り意識もありますが、飼育下で育った個体は人の腕に乗ったり、呼び声に反応したりすることができるのです。猛禽類であるため攻撃性がゼロというわけではありませんが、訓練や適切な接し方をすれば比較的穏やかな性格を示します。

フクロウは一般的に学習能力が高く、メンフクロウも環境への適応力に優れています。物音や新しい物体に強い関心を示す行動は、知能の高さを物語っています。一方で、強い刺激や環境の変化には敏感で、ストレスを受けやすい面もあるため、飼育する際には安心できる環境作りが欠かせません。

メンフクロウの種類はあるの?

メンフクロウは世界中に広がっているため、地域ごとに複数の亜種に分かれています。現在の研究では20亜種以上が報告され、大きく「ヨーロッパ系」「アジア系」「アメリカ系」に分けられるとされています。羽毛の色や模様、大きさに違いがあり、例えばヨーロッパの個体は白っぽく、熱帯に生息する個体は褐色が濃い傾向があります。

日本の動物園でよく見られるのはヨーロッパ系で、白い顔と淡い黄褐色の羽毛が特徴です。アメリカ系はやや小型で暗めの色合いが多く、アジア系は地域によってバリエーションが豊富です。この見た目の多様性が「気持ち悪い」と感じるか「美しい」と感じるかを分ける一因になっています。

種類の違いによって生態や行動に大きな差はないものの、地域の環境に適応して微妙に進化してきた点は非常に興味深い部分です。

メンフクロウの寿命はどれくらい?

メンフクロウの寿命は、野生と飼育下で大きく異なります。野生下では天敵や病気、交通事故などのリスクが多いため、平均寿命は10〜15年程度とされています。

一方で、動物園や専門施設の飼育下では20年以上生きる例もあり、世界的な記録では25年以上生きた個体も報告されています。2025年現在のデータでも、飼育環境が整っていれば長寿を保てることが確認されています。

長生きできる理由のひとつは、幅広い食性です。野生ではネズミや小鳥を主に食べますが、昆虫や両生類も口にするため、環境の変化に柔軟に対応できます。これが野生での生存率を高め、飼育下ではバランスの良い食事を与えることでさらに寿命を延ばすことにつながります。

ただし、飼育下では肥満や栄養不足など人間由来の問題が寿命を縮めるリスクになります。したがって、長寿を実現するには適切な餌と運動、健康管理が欠かせません。

メンフクロウを飼うことはできる?

メンフクロウは日本でもペットとして飼うことは可能ですが、決して初心者向けではありません。法律上、特定外来生物には指定されていないため、飼育自体は禁止されてはいませんが、猛禽類(もうきんるい:小動物を捕食する鳥)を扱うには高度な知識と環境が必要です。自治体によっては飼育許可や届け出が必要なケースもあるため、事前確認は不可欠です。

飼うためには広いケージや止まり木、飛翔できるスペース、そして安定した温度管理が求められます。さらに夜行性であるため、活動時間は人間と合わず、夜に鳴き声を上げることもあり、生活に影響が出る場合があります。餌も冷凍マウスやウズラといった生餌が基本であり、虫や肉を与えるだけでは栄養不足になります。

また、メンフクロウは寿命が20年以上に及ぶこともあるため、一度飼い始めたら長期的な責任を負う必要があります。かわいらしさや珍しさだけで安易に飼うと、飼育放棄や個体の健康被害につながる恐れがあるのです。

メンフクロウの値段はいくら?

2025年現在、日本で販売されるメンフクロウの値段はおよそ30万円〜80万円が相場とされています。個体の年齢や健康状態、繁殖ルートによって価格は変動し、特に国内で人工繁殖された個体は高額になる傾向があります。海外からの輸入個体は比較的安価な場合もありますが、検疫や輸送のリスクを考えると必ずしも得策とは言えません。

しかし、値段以上に重視すべきなのは「維持費」です。毎日の餌代として冷凍マウスやウズラを購入する必要があり、年間で数万円から十数万円ほどかかります。

加えて、猛禽類を診られる獣医は限られており、通院や検査に高額な費用がかかることもあります。ケージや設備投資を含めれば、初期費用よりもランニングコストの方が大きな負担になるのが現実です。

このため、メンフクロウの値段は単なる「購入金額」ではなく、「長期間責任を持つための総コスト」として考える必要があります。

メンフクロウの食べ物はなに?

メンフクロウの食べ物は主に小型の哺乳類や鳥類で、野生下ではネズミ、モグラ、スズメなどが主食となります。また、環境によってはカエルや昆虫、トカゲなども捕食し、食性の幅広さが世界中に分布できる強みとなっています。農地ではネズミを大量に食べるため、人間にとっては「天然の害獣駆除役」として昔から重宝されてきました。

飼育下では、冷凍マウスやウズラを解凍して与えるのが基本です。市販のペレット(人工飼料)も存在しますが、栄養面では完全ではないため、生餌に近い食事が推奨されています。

彼らは獲物を丸ごと飲み込み、消化できない骨や毛を「ペリット」として吐き出す習性を持っています。この行動は独特で、人によっては「気持ち悪い」と感じられる一方、研究者にとっては食性や生態を知る貴重な手がかりとなっています。

つまり、メンフクロウの食べ物や消化方法は、人間には奇妙に映るかもしれませんが、彼らにとっては合理的かつ不可欠な生存戦略なのです。

メンフクロウ 気持ち悪いと言われる理由と魅力の総括

- メンフクロウはフクロウ目メンフクロウ科に属し、南極以外のほぼすべての大陸に分布する適応力の高い鳥である。

- 「気持ち悪い」と感じられる最大の理由は、仮面のようなハート形の顔や真っ黒な瞳、長い脚などの外見的特徴にある。

- しかし顔盤(がんばん)は音を集める進化構造であり、黒い瞳や長い脚も狩りに有利な機能を持つため、生態学的には合理的な進化の結果である。

- 生息地は森林だけでなく農地や都市近郊にも及び、人間社会に近い環境で「幽霊のように」現れることが、不気味さの印象を強めてきた。

- 性格は穏やかで好奇心旺盛な面があり、飼育下では人に慣れる個体も多く、外見とのギャップが魅力とされている。

- 世界には20以上の亜種が存在し、地域ごとに羽色や体格が異なり、多様な姿を持つ。

- 寿命は野生で10〜15年、飼育下では20年以上生きる例もあり、最長で25年以上の記録もある。

- 日本での販売価格は30万〜80万円程度で、購入価格よりも餌代や設備費などの維持費の方が負担が大きい。

- 飼育下での餌は冷凍マウスやウズラが中心で、ペリット(未消化物を吐き出す行動)を行うなど、独特の食習慣がある。

- 「気持ち悪い」という評価は人間の主観に過ぎず、実際には自然界で重要な役割を担う合理的な進化の産物であり、その姿を理解すれば「神秘的で美しい鳥」としての魅力に気づける。