リクガメと聞くと、大きく育って重くなるイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、大きくならない種類のリクガメも存在し、ペットとして飼いやすいことから注目を集めています。

リクガメとはどんな動物なのか、特徴や寿命、なつきやすさ、食べ物や冬眠の習性まで知っていますか?

さらに、値段の相場や温浴・脱皮といった飼育上のポイント、生息地の違いまで調べると、想像以上に奥深い世界が広がります。

本記事では、大きくならないリクガメを中心に、その魅力や飼育のリアルを徹底的に解説していきます。

- リクガメを飼いたいけれど大きさが気になる方

- 大きくならない種類のリクガメを探している方

- リクガメの特徴や生態を深く知りたい方

- ペットとして飼いやすいリクガメを知りたい方

- 値段や寿命など飼育に必要な情報を調べている方

- リクガメのなつき方や食べ物、冬眠など飼育の工夫を知りたい方

リクガメ 大きくならない種類と特徴を徹底的に知る

リクガメとは?

リクガメとは、世界中の温暖地や乾燥地に分布する陸生のカメの仲間を指します。水中で生活するミズガメや、海洋を回遊するウミガメとは大きく異なり、泳ぎは不得意で基本的に陸上で一生を過ごします。

リクガメの手足には水かきがなく、丈夫でがっしりとした象のような足をしており、地面を歩くことに特化しています。そのため、川や池に落ちると溺れる危険もあるため、飼育下では特に注意が必要です。

リクガメは世界で40種類以上が確認されており、その分布は地中海沿岸、中央アジア、アフリカ、南米の一部など広範囲に及びます。

例えば、アルダブラゾウガメのように体長120cm以上に育つ巨大種から、ロシアリクガメのように20cm前後にしかならない小型種まで幅広い大きさの違いがあります。この多様性は進化の過程でそれぞれの環境に適応してきた結果であり、近年はDNA解析による再分類も進んでいます。

2025年現在でも新たな生態研究が進んでおり、野生個体の行動パターンや生息環境の破壊による影響などが報告されています。

リクガメの特徴は?

リクガメの最大の特徴は、強靭でドーム状の甲羅と太い足、そして草食性の食性にあります。甲羅は骨と角質から成り、外敵から身を守る盾の役割を果たします。足は短く太く、長距離の移動や硬い地面を掘るのに適応しており、この形態は水棲カメと最も異なる点です。

また、リクガメは変温動物(体温が外気温に左右される生物)であるため、日光浴をして体温を上げる習性が欠かせません。

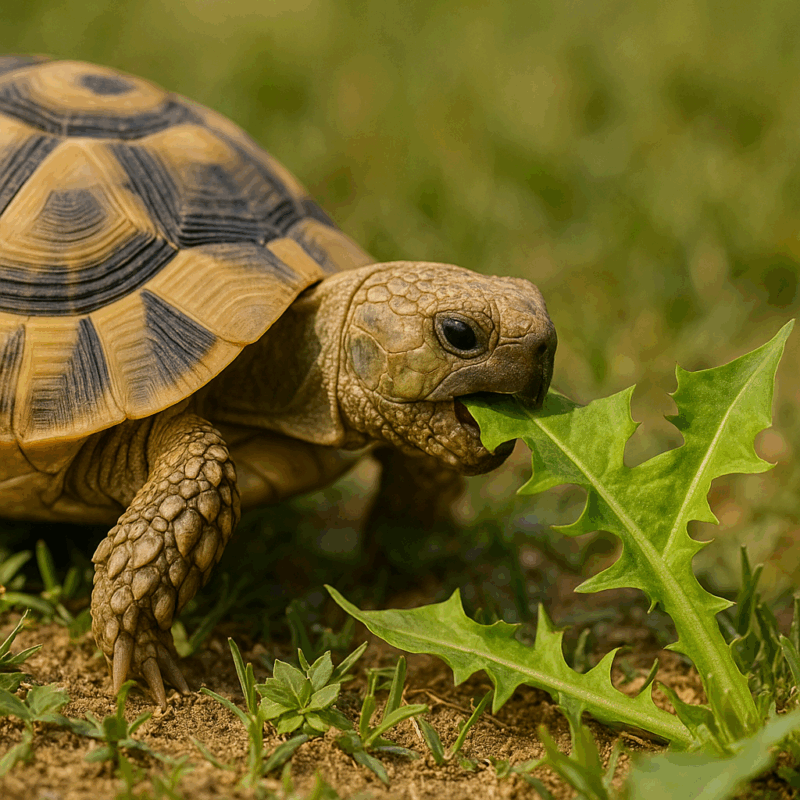

食べ物の特徴としては草食性が強く、野生では草、葉、花、果実などを食べています。顎の力が強いため、硬い植物を噛み切ることもできます。

飼育下ではチンゲン菜や小松菜などの葉野菜、タンポポやオオバコといった野草を与えるのが一般的です。果物は好んで食べますが、糖分が多く肥満や内臓疾患につながるため、与えるのはごく少量にとどめるべきです。

さらにリクガメは長寿であることも大きな特徴です。小型種でも30年以上生きる例が多く、大型種では100年以上生きることもあります。

日本の動物園では40年以上生きている個体が報告されており、飼育環境が安定すれば野生以上に長寿になる場合もあります。性格は一般的におとなしく、人を攻撃することはありませんが、習慣を覚えるなど一定の学習能力も持ち合わせています。

リクガメ 大きくならない種類は?

リクガメと聞くと、大きな甲羅を背負った巨体をイメージする人も多いですが、実は大きくならない種類も存在します。これは「小型のリクガメは家庭で飼いやすい」という点です。理由として、体が小さいため飼育スペースや餌の量が少なく済み、温度管理や設備も大型種ほど大掛かりにならないためです。

代表的な小型種としてロシアリクガメ(ホルスフィールドリクガメ)が挙げられます。最大でも20〜25cmほどのサイズにしかならず、日本でもっとも人気が高いリクガメの一つです。

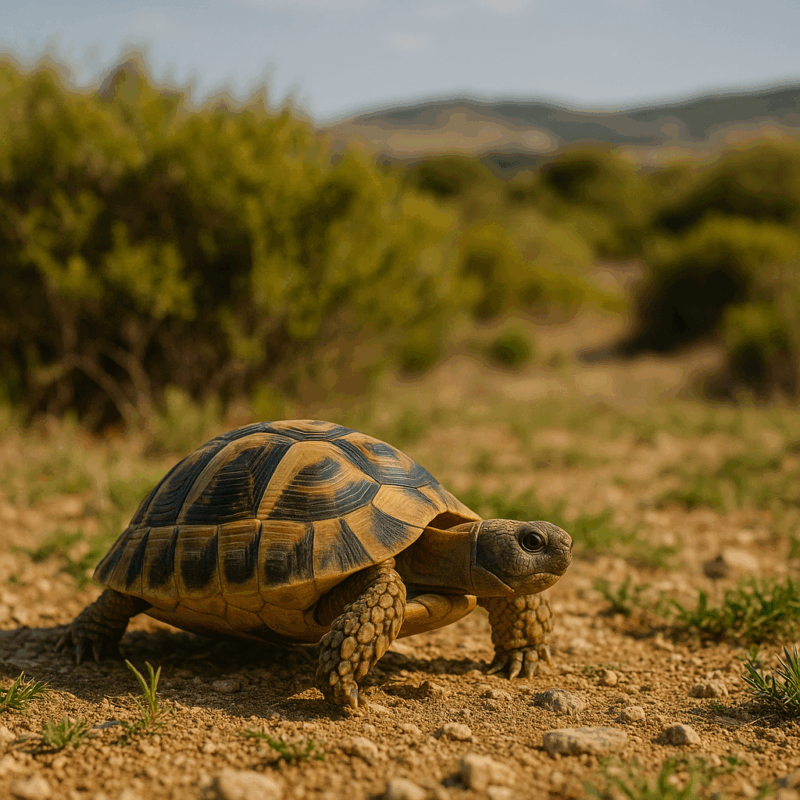

ギリシャリクガメは模様が美しく、最大30cm程度まで成長しますが、小型の部類に入ります。ヘルマンリクガメも同様に30cm以下で収まり、性格が比較的おだやかなため初心者に向いています。

2025年現在、日本の爬虫類専門店やペットショップではこれらの小型種が安定して流通しており、価格も2万〜5万円程度が相場となっています。一方で、同じリクガメでも大型のアルダブラゾウガメやヒョウモンガメは飼育スペースや費用の面から家庭飼育には向きません。

リクガメの中で飼いやすいのは?

リクガメの中でも飼いやすい種類を知ることは、初心者が失敗せずに飼育を始めるために大切です。結論からいえば「小型で丈夫な種類が飼いやすい」といえます。理由は、体の大きなリクガメは広大なスペースや大型の紫外線ライトが必要であり、餌の量も多く管理が難しいからです。

具体的には、ロシアリクガメが最も飼いやすい種類のひとつとされています。乾燥地帯出身で湿度管理が容易で、日本の住宅でも比較的順応しやすいからです。

また、ギリシャリクガメやヘルマンリクガメも小型でおだやかな性格の個体が多く、初心者に向いています。これらのリクガメは食性もシンプルで、野菜や野草を主体とした食事で健康を保つことが可能です。

一方、アフリカ原産のヒョウモンガメは美しい模様を持っていますが、成長すると50cmを超える大型種であり、飼育スペースや温度管理の負担が非常に大きくなります。したがって、家庭で飼うには不向きです。

リクガメの値段は?

リクガメの値段は種類やサイズ、流通状況によって大きく異なります。結論から言えば「小型で流通量が多い種類は安価、大型や希少種は高額」になります。理由は、繁殖のしやすさ、ワシントン条約(CITES)の規制状況、人気度などが価格を左右するからです。2025年現在、日本での一般的な販売価格の目安は以下の通りです。

- ロシアリクガメ(ホルスフィールドリクガメ):2万〜4万円前後。小型で流通量が多く、初心者に人気。

- ギリシャリクガメ:3万〜6万円前後。模様が美しく、比較的入手しやすい。

- ヘルマンリクガメ:3万〜7万円前後。小型で飼いやすく、日本でも安定した需要がある。

- ヒョウモンガメ:10万〜20万円以上。大型に成長するため価格も高めで、飼育難易度も上がる。

- アルダブラゾウガメ:50万〜100万円以上。世界最大級のリクガメで、飼育には広大なスペースと専門知識が必要。

- ガラパゴスゾウガメ:国内ではほぼ流通なし。海外でも非常に高額で、数百万円単位になることが多い。

このように、リクガメの値段は種類ごとに大きな差があります。結論として、リクガメを迎える際には「購入費用」だけでなく、「長期的な飼育コスト(餌代・電気代・医療費など)」も考慮して準備することが欠かせません。

リクガメの寿命は?

リクガメの寿命は、ペットとして迎えるうえで最も重要な要素のひとつです。結論からいえば「小型種でも数十年、大型では100年以上生きることがある」という驚異的な長寿を誇ります。理由は、リクガメは代謝が遅く、外敵の少ない環境下では長期間にわたって生存できる生態を持つためです。

具体的には、ロシアリクガメやギリシャリクガメといった小型種でも30〜50年生きることが多く、適切に管理された個体ではさらに長寿になることもあります。

大型種ではアルダブラゾウガメが150年以上生きた記録があり、ガラパゴスゾウガメも100年以上の寿命を持つことが知られています。日本国内の動物園でも40年以上飼育されている個体が複数報告されており、その生命力の強さが実証されています。

ただし、長寿を実現するためには正しい飼育管理が不可欠です。栄養バランスの取れた食事、十分な紫外線照射、温度と湿度の安定した環境が必要で、これらが欠けると病気や寿命の短縮につながります。

2025年の獣医学の知見でも「カルシウム不足による甲羅の変形や代謝性骨疾患」は未だに家庭飼育でよく見られる問題とされています。

リクガメ 大きくならない種類を飼う前に知るべきこと

リクガメはなつくの?

リクガメは犬や猫のように積極的に感情を表現する動物ではありませんが、結論として「人や環境に慣れることは可能」です。理由は、リクガメが習慣や餌の時間を学習し、行動を変化させる学習能力を持っているからです。

具体例として、毎日同じ時間に餌を与えていると、その時間が近づくとリクガメが飼い主の方へ歩いてくることがあります。また、名前を呼ぶ声や足音に反応して顔を出す個体も確認されています。

これは「愛情表現」というより「習慣への反応」ですが、飼い主にとってはなついているように感じられる瞬間です。2025年の飼育者の報告例でも、10年以上飼育された個体が人の手に自ら寄ってきたり、温浴の時間を楽しみにする行動が観察されています。

ただし、リクガメは急に抱き上げられることや背中を強く触られることを嫌う個体が多く、接し方には注意が必要です。過度な接触はストレスになり、食欲不振や体調不良につながる場合もあります。

リクガメの食べ物は?

リクガメの食べ物を正しく理解することは、健康を維持するために不可欠です。結論として「草食性で繊維質を多く含む植物が基本」です。理由は、リクガメの消化器官が植物を腸内発酵によって分解する仕組みに適応しているためで、動物性タンパク質や糖分の過剰摂取は消化不良や病気につながるからです。

具体例として、主食に適しているのはチンゲン菜や小松菜、タンポポやオオバコなどの野草です。これらは繊維質とカルシウムを多く含み、甲羅の健康を支えます。

逆に果物は糖分が多く、与えすぎると肥満や肝臓への負担となるため、嗜好品として少量にとどめるのが望ましいとされています。2025年の獣医学ガイドラインでも「野草主体の食事」が推奨され、人工フードを使う場合も補助的にとどめるべきとされています。

また、カルシウム不足は甲羅や骨の変形(代謝性骨疾患、通称くる病)を引き起こすため、カルシウムを含む野菜やサプリメントを併用することが重要です。さらに、紫外線ライトでビタミンD3を合成できる環境を整えることも欠かせません。

リクガメは冬眠する?

リクガメの冬眠については、種類や飼育環境によって異なるため注意が必要です。結論として「全てのリクガメが冬眠するわけではなく、むしろ飼育下では冬眠させない方が安全」です。理由は、原産地の気候に適応して冬眠する種類と、通年活動する種類があり、日本の住宅環境で冬眠を再現するのはリスクが高いからです。

具体例を挙げると、ロシアリクガメやギリシャリクガメは原産地が寒冷地帯であるため、野生では冬眠します。一方、アフリカ原産のヒョウモンガメやゾウガメ類は寒さに弱く、冬眠をしません。

飼育下では温度管理が可能なので、冬眠を無理にさせる必要はなく、むしろ体力を消耗して病気になる危険性があります。2025年の日本爬虫類学会の飼育指針でも「初心者が飼育下で冬眠を行うのはリスクが高いため推奨しない」と明記されています。

冬眠を安全に行うには、体調の良い健康個体であること、環境温度と湿度を安定して維持できること、数か月間観察を続けられる知識と体制が必要です。これは経験豊富な飼育者でなければ難しいため、一般的には冬眠は避ける方が無難です。

リクガメに温浴は必要?

リクガメの飼育でよく出てくる「温浴」という習慣は本当に必要なのでしょうか。結論として「温浴は健康維持のために非常に有効」です。理由は、リクガメが排泄や水分補給を体外からも行う生態を持ち、ぬるめのお湯に浸かることで代謝や消化が促されるためです。

具体的には、30℃前後のぬるま湯に週2〜3回、10〜15分ほど浸けるのが基本とされています。温浴中に排泄を行う個体も多く、これによって飼育ケース内の清潔さを保ちやすくなるというメリットもあります。

また、水分補給ができるため便秘予防や脱水防止にもつながります。2025年の飼育ガイドラインでも「特に小型種や若齢個体には定期的な温浴を推奨」とされ、飼育者の間でも効果が実感されています。

ただし注意点もあります。お湯が深すぎると溺れる危険があるため、甲羅の半分が浸かる程度の深さにとどめる必要があります。また、体調不良や低体温時の温浴は逆効果になる場合があるため、観察しながら実施することが大切です

リクガメは脱皮する?

リクガメはヘビやトカゲのように一度に皮を脱ぎ捨てることはありませんが、結論として「徐々に皮膚や甲羅の表面が剥がれる形で脱皮を行う」動物です。理由は、リクガメの体表が角質層でできており、成長に合わせて少しずつ古い層が剥がれ落ちるためです。

具体例として、若い個体では成長期に皮膚が薄くめくれることがあり、甲羅の表面も古い角質が浮いて剥がれることがあります。これは自然な現象であり、病気ではありません。実際に飼育者の報告でも、温浴後に皮膚の一部が柔らかくなって剥がれ落ちる様子がよく観察されます。

しかし、異常な白い斑点や膿のような分泌物を伴う場合は注意が必要です。これは甲羅の真菌症や皮膚感染症の可能性があり、獣医師の診察が求められます。2025年の獣医学的研究でも「正常な脱皮と病的な皮膚疾患の見極め」が重要な課題とされています。

リクガメ 生息地は?

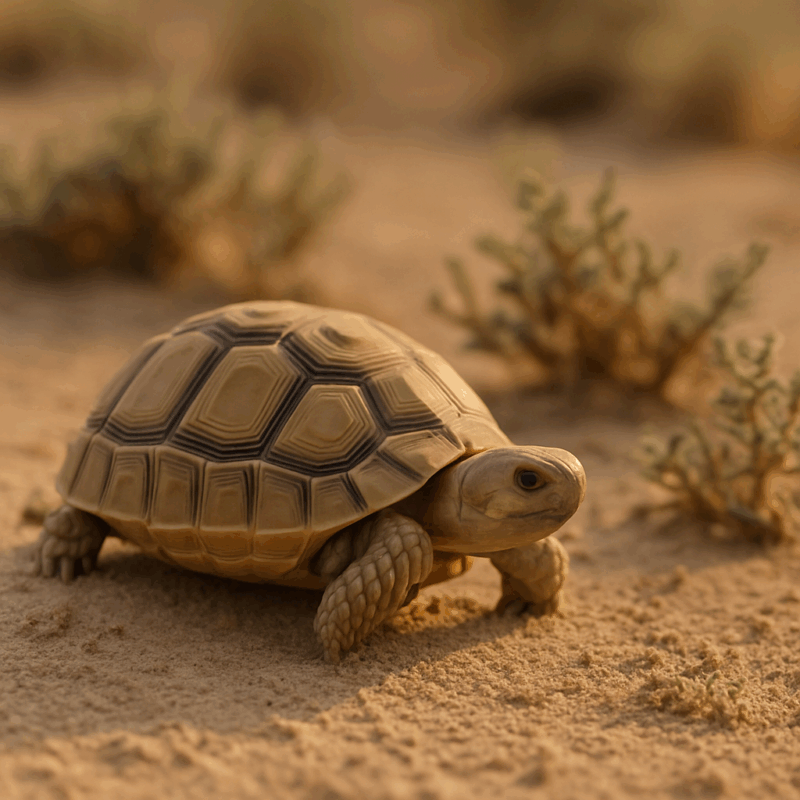

リクガメの生息地は種類ごとに大きく異なり、これを理解することは適切な飼育環境を再現する上で非常に重要です。結論として「原産地の気候や環境を知ることが健康な飼育の第一歩」です。理由は、リクガメは変温動物であり、気候条件や食物環境に強く依存して進化してきたからです。

具体例として、ロシアリクガメは中央アジアの乾燥した草原や砂漠に生息し、寒暖差に強い特徴があります。ギリシャリクガメやヘルマンリクガメは地中海沿岸の温暖で季節の変化がある地域に適応し、比較的安定した四季に対応できます。

一方で、ヒョウモンガメはアフリカのサバンナに生息し、高温環境に適応していますが寒さに弱いため、日本の冬には加温設備が必須です。

2025年現在、野生のリクガメは森林伐採や都市化による生息地破壊の影響を強く受けており、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに掲載される種類も増えています。つまり、生息地の理解は飼育だけでなく保護活動にとっても欠かせない視点です。

リクガメ 大きくならない種類と飼育のポイントを総括

- リクガメは水棲カメやウミガメとは異なり、陸上に特化して進化した爬虫類である。

- 特徴として、頑丈な甲羅、がっしりとした足、草食性、そして長寿が挙げられる。

- 大きくならない種類としては、ロシアリクガメ・ギリシャリクガメ・ヘルマンリクガメが代表的で、家庭での飼育に適している。

- 飼いやすさの基準は「小型で丈夫であること」であり、初心者には小型種が推奨される。

- 値段は種類によって大きく異なり、小型種は数万円台、大型や希少種は数十万〜100万円以上になる。

- 寿命は小型でも30年以上、大型種では100年以上生きることもあり、一生のパートナーになる存在である。

- リクガメは犬や猫のようにはなつかないが、人や生活リズムに慣れ、学習によって飼い主に反応することがある。

- 食べ物は野草や葉野菜が基本で、果物は少量に制限し、カルシウム補給や紫外線照射も不可欠である。

- 冬眠は種類や環境により異なるが、飼育下ではリスクが高いため避けることが推奨されている。

- 温浴は水分補給や排泄の促進に役立ち、健康管理に欠かせない習慣となる。

- 脱皮は少しずつ行われる自然現象であり、異常がある場合は病気を疑い、早めに獣医師に相談する必要がある。

- 生息地は種類ごとに異なり、原産地の環境を理解することが適切な飼育と野生保護の両面で重要である。