ライオン体の特徴とは何でしょうか。

百獣の王と呼ばれる理由は、その強さや性格、生息地とどのように結びついているのでしょうか。

食べ物や種類によって体の特徴は変わるのか、たてがみはどんな役割を果たしているのか、人間や動物園での姿からは何が見えてくるのでしょうか。

この記事ではライオンの体の特徴を軸に、生態や進化の不思議を深掘りしていきます。

- ライオンの体の特徴を詳しく知りたい方

- 生息地や食べ物の関係に疑問を持っている方

- ライオンの強さや性格に興味がある方

- 野生と動物園の違いを知りたい方

ライオン体の特徴とは?生息地や食べ物との関係

ライオンとは何か?

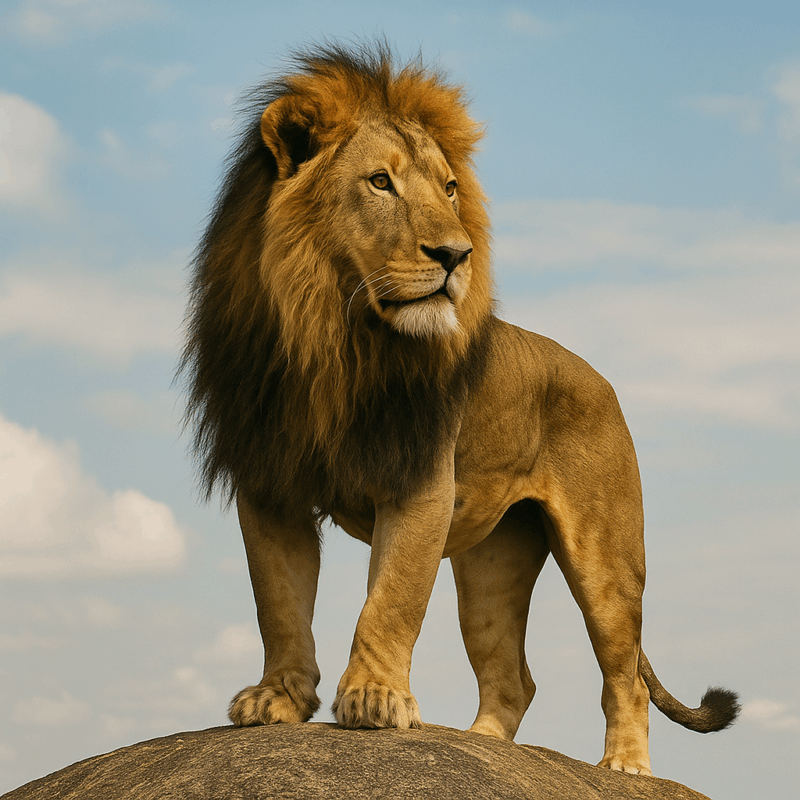

ライオンとは、哺乳綱・ネコ科・ヒョウ属に属する大型肉食獣で、学名はPanthera leoです。現存するネコ科動物の中ではトラに次いで2番目に大きく、オスは体長約170〜250cm、体重150〜250kgに達します。メスはそれより小柄で120〜180kgほどですが、狩りを主導する重要な役割を担います。特徴的なのはオスのたてがみで、これは他のネコ科動物には見られない体の特徴です。

ライオンが「百獣の王」と呼ばれるのは、単に大きさや強さのためだけではありません。群れで行動する社会性を持つ点が大きな理由です。ほとんどのネコ科は単独で行動しますが、ライオンは「プライド」と呼ばれる群れを形成し、数頭のオスと多数のメス、さらにその子どもたちで暮らします。この社会的構造は捕食効率を高め、生存率を上げる進化的な戦略です。

ライオンの性質を理解するには、夜行性である点も欠かせません。昼間は木陰や草むらで休み、狩りは主に夕方から夜明けにかけて行われます。これは暑さを避け、暗闇での視覚や聴覚の優位性を生かすためです。さらに、体の特徴である筋肉質の体と鋭い爪や牙は、短時間で獲物を仕留めるために特化しています。

ライオン生息地はどこにあるのか?

ライオンの生息地はかつて非常に広範囲でした。アフリカ全域から中東、インド、さらにはヨーロッパ南部にまで分布していたと化石や歴史資料から分かっています。しかし、狩猟や生息環境の破壊により、2025年現在ではサハラ砂漠以南のアフリカと、インド北西部のギル森林保護区に限られています。特にインドの個体群は「アジアライオン」と呼ばれ、世界で600頭前後しか残っていません。

アフリカに分布する「アフリカライオン」は、タンザニアやケニア、ボツワナなどの国立公園や保護区に比較的多く生息しています。一方、かつて北アフリカに生息していた「バーバリライオン」や南アフリカの「ケープライオン」は絶滅しました。これらの亜種は動物園の血統管理によって一部の遺伝子が残されていますが、野生ではもう見ることはできません。

ライオンが好む生息地はサバンナや疎林です。開けた草原は獲物であるシマウマやヌーなどの大型草食動物が多く、群れでの狩りに最適です。しかし、ライオンは必ずしもサバンナだけに依存しているわけではありません。乾燥したカラハリ砂漠の縁に住むライオンは、数日間水を飲まずに生き延びることができ、獲物から水分を摂取することで適応しています。

ライオン食べ物は何を食べるのか?

ライオンの主な食べ物は草食動物です。特にシマウマ、ヌー、バッファロー、インパラなどの中型から大型の哺乳類を獲物とします。群れで協力して狩りを行うため、自分たちより大きな動物を仕留めることができるのはライオンならではの特徴です。オスも狩りに参加することはありますが、多くの場合はメスが主導し、連携プレーで獲物を追い込みます。

ライオンは必ずしも大型獲物だけを狙うわけではありません。環境によってはウサギや鳥、小型の草食動物を捕食することもあります。さらには魚を食べたり、昆虫を摂取した記録もあり、食性は意外に幅広いのです。また、食べ物が不足する状況では、ハイエナやヒョウの獲物を横取りすることも確認されています。

野生のライオンが1日に必要とする肉の量は、オスで約7kg、メスで約5kgとされています。ただし毎日狩りをするわけではなく、成功したときに大量に食べ、数日間は食べずに過ごすこともあります。これは自然界の厳しい環境に適応した結果です。

さらに、ライオンは時折草を食べることもあります。これは消化を助けたり、体調を整える行動と考えられています。

ライオンは何科に属するのか?

ライオンは哺乳綱・食肉目・ネコ科に属し、その中でも「ヒョウ属(Panthera)」に分類されます。つまり、トラ、ヒョウ、ジャガーと同じグループに入ります。ヒョウ属の大きな特徴は「吠えることができる」という点で、これは喉の骨(舌骨)が部分的に軟骨化して柔軟になっているためです。この構造により、ライオンは人間には想像もつかないほど遠くに響く声を出すことができます。

ネコ科には小型のイエネコやチーターも含まれますが、それらは「鳴く」ことはできても「吠える」ことはできません。つまりライオンは、同じネコ科であっても特別な体の特徴を持つ存在だといえます。さらに遺伝子研究では、ライオンとトラが約200万年前に共通の祖先から分岐したことが分かっています。これはネコ科動物の進化史を理解するうえで重要な発見です。

また、同じヒョウ属でも行動面には大きな違いがあります。トラやヒョウ、ジャガーは単独行動を基本としますが、ライオンは群れで生活する唯一の種です。この社会性の違いこそが、ライオンが「百獣の王」と呼ばれる要因のひとつなのです。

ライオンはなぜ吠えるのか?

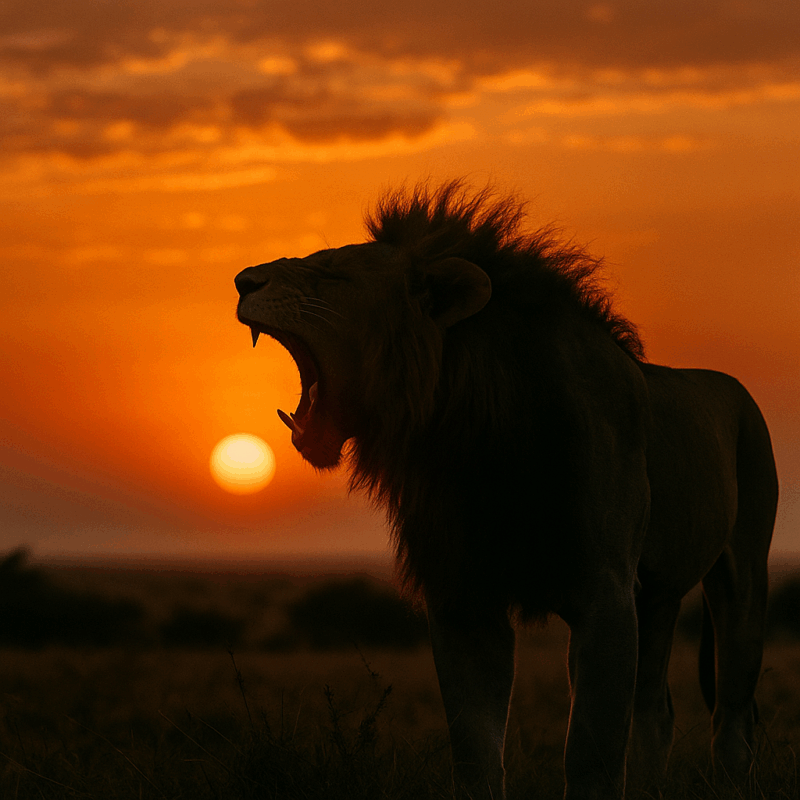

ライオンが吠えるのは、縄張りを示し、群れとのコミュニケーションをとるためです。オスの吠え声は特に力強く、その音は条件が良ければ8km以上先まで届くといわれています。これは大きな肺と喉の特殊な構造が組み合わさった結果で、ライオンの体の特徴の一つです。

吠える理由の一つは「縄張りの主張」です。他の群れやオスに対して自分の領域を知らせることで、無用な衝突を避けられます。もう一つの理由は「群れの結束」です。メンバー同士で吠え合うことで位置を確認し合い、協調性を保つことができます。

野生では特に夜明けや夕暮れに吠えることが多く、これは音が遠くまで届きやすい時間帯を利用しているからです。一方で動物園のライオンは吠える頻度が少なく、これは縄張り争いや生存競争がないためです。

ライオン種類にはどんな違いがあるのか?

ライオンの種類(亜種・地域個体群)は、生息地や環境によって体格やたてがみの特徴、そして保全状況に大きな違いがあります。2025年時点の最新情報を基に整理すると以下の通りです。

- アフリカライオン(Panthera leo)

・サハラ以南のアフリカに広く分布

・オスは大きなたてがみを持ち、体格も大きい

・野生個体数は約2万頭前後まで減少し、IUCNでは「絶滅危惧(VU)」

・南部アフリカの保護区では回復傾向も見られる - 西アフリカライオン(地域個体群)

・西アフリカに点在する小さな群れ

・成熟個体は250頭未満で、IUCNでは「絶滅寸前(CR)」

・遺伝的な孤立も懸念され、最も危機的な個体群の一つ - アジアライオン(Panthera leo persica)

・インドのギル森林保護区にのみ生息

・体は小柄で、たてがみは短め

・個体数は約900頭前後で、IUCNでは「絶滅危惧(EN)」

・国家的プロジェクトにより数は増加傾向にある - バーバリライオン(絶滅)

・北アフリカのアトラス山脈に生息していた亜種

・体格が大きく、たてがみが首から腹まで広がる特徴があった

・20世紀前半に野生絶滅、現在は動物園の血統のみ残る - ケープライオン(絶滅)

・南アフリカ西部に生息していた亜種

・黒みが強いたてがみが特徴的

・19世紀に狩猟により絶滅、野生では完全に姿を消した

ライオン体の特徴とは?強さや性格と人間との関わり

ライオン性格はどんな特徴があるのか?

ライオンの性格は、群れで暮らすという社会性に大きく左右されます。オスは縄張り意識が強く、他のオスを激しく排除する攻撃性を持ちますが、群れの仲間に対しては驚くほど温和で協力的です。一方でメスは協調性が高く、狩りや子育てを分担するなど、群れの存続を支える中心的な役割を果たします。

群れでは明確な役割分担があり、メスが狩りを主導し、オスは防衛を担うため、性格の傾向にも違いが見られます。オスは外敵から群れを守るために勇敢で攻撃的であり、メスは忍耐強さと計画性を発揮します。これは環境にも影響され、餌が豊富な場所のライオンは比較的落ち着いて行動しますが、資源が乏しい地域では攻撃的になる傾向が観察されています。

また、ライオンの性格には「仲間との絆」が大きな要素となります。子育てを複数のメスで協力して行うことや、仲間同士でグルーミング(毛づくろい)をする行動は、信頼関係を深める役割を果たします。

ライオン強さはどこから生まれるのか?

ライオンの強さは、体格の大きさと群れの連携から生まれます。オスの体重は最大で250kgに達し、筋肉質の体は一撃で獲物を仕留める力を持っています。しかし、ライオンの真の強さは群れの協力にあります。複数のメスが連携し、巧みに獲物を追い込み、息の合ったチームワークで仕留めるのです。

強さの源は肉体だけではありません。ライオンは作戦を立てて狩りを行い、狙いを定める位置取りや役割分担を意識して行動します。さらにオスは縄張りを守るため、外敵や他のオスとの戦いを繰り返します。この熾烈な競争を勝ち抜いた個体だけが群れを率いることができ、その強さが次世代に受け継がれていきます。

また、防衛面での強さも重要です。吠え声は8km先まで届き、存在を誇示するだけでなく、敵を遠ざける心理的な武器になります。こうした要素はすべて体の特徴と結びついており、強靭な筋肉、鋭い爪と牙、持久力を備えた体が「百獣の王」の称号を裏付けています。

ライオンたてがみにはどんな意味があるのか?

ライオンのオスに見られるたてがみは、見た目以上に重要な意味を持っています。まず、防御の役割があります。厚い毛が首や肩を覆うことで、戦いの際に相手の噛みつきから vital 部位(急所)を守るのです。特にオス同士の闘争では、たてがみが生死を分ける要素になると考えられています。

次に、たてがみは「健康や強さのシグナル」として機能します。濃くて長いたてがみを持つオスは、メスにとってより魅力的に見え、繁殖の成功率が高まります。これは性選択と呼ばれる進化のメカニズムの一例で、たてがみがオスの繁殖戦略に不可欠であることを示しています。

さらに、たてがみの長さや色は環境にも左右されます。暑い地域に住むライオンは熱を逃がす必要があるため、たてがみが短く薄い傾向があります。逆に寒冷地や標高の高い地域では、より豊かな毛並みが発達しやすいことが知られています。

ライオンと人間はどのように関わってきたのか?

ライオンは古代から人間にとって象徴的な存在でした。古代エジプトでは王権や守護のシンボルとして壁画や彫刻に描かれ、メソポタミアやギリシャ神話にも登場します。英雄ヘラクレスが退治した「ネメアのライオン」は、力と不死身の象徴とされました。これらの神話や文化表現は、ライオンの体の特徴である強大さや威厳を反映しています。

一方、中世から近代にかけては、ライオンは人間にとって狩猟の対象にもなりました。ヨーロッパの貴族や植民地支配者は、ライオン狩りを権力と勇気の証とし、多くの個体が乱獲されました。その結果、北アフリカや中東に生息していたライオンは絶滅に追いやられました。

しかし20世紀以降、野生動物保護の意識が高まり、サファリや国立公園でライオンを守る取り組みが進められています。観光資源としても重要な役割を果たし、地域経済に貢献する存在となりました。

ライオン動物園での姿はどう違うのか?

動物園で見るライオンは、野生とは行動や体の特徴に違いが見られます。野生では1日に数十キロ移動することもありますが、動物園では行動範囲が限られているため、運動量が少なくなります。そのため筋肉の発達が異なり、体つきがややふっくら見えることがあります。

食べ物も大きく違います。野生では群れで狩りをしなければなりませんが、動物園では飼育員から肉を与えられるため、狩猟行動が失われます。そこで近年は「環境エンリッチメント」と呼ばれる工夫が導入され、肉を隠すなどして本能を刺激する試みが行われています。

また、吠える頻度も少なくなります。野生では縄張りや群れの位置を知らせるために頻繁に吠えますが、動物園では外敵も競争相手もいないため必要性が低いのです。とはいえ、訪れる人々にとってはライオンの吠え声は大きな魅力であり、教育的な意味でも重要です。

ライオン体の特徴は進化の中でどう形づくられたのか?

ライオンの体の特徴は、長い進化の歴史の中で形づくられてきました。遺伝子解析の研究では、ライオンは約200万年前にトラと共通の祖先から分岐したとされています。その後、開けた草原や疎林に適応し、群れでの生活という戦略を発展させました。これはネコ科の中でもライオンだけに見られる独自の進化です。

オスのたてがみは、争いや繁殖で有利になるように進化した特徴です。首を守る防御の役割に加え、メスに健康や強さを示すシグナルとして機能しました。また、広大なサバンナで仲間と連絡を取る必要から、強力な吠え声を出せる喉の構造が発達しました。

さらに、群れで狩りをする社会性は、トラやヒョウにはない特徴です。複数で協力することにより、自分たちより大きな草食動物を倒すことができ、繁栄を支えてきました。

ライオン体の特徴を深掘りした総括

- ライオンとはネコ科ヒョウ属に属する動物で、オスのたてがみや群れでの生活という独特の体の特徴を持つ

- 生息地はかつて広範囲に及んだが、現在はアフリカのサバンナとインドのギル森林に限られている

- 食べ物はシマウマやヌーなどの大型草食動物が中心だが、小型獲物や時に他の肉食動物の残飯も食べる柔軟さがある

- ネコ科の中で群れを形成する唯一の存在であり、社会性の高さが性格や強さに結びついている

- ライオンの強さは筋肉質な体格だけでなく、群れの連携や縄張り意識によって支えられている

- オスのたてがみは防御や繁殖成功の象徴であり、環境条件によって長さや色に違いがある

- 人間との関わりは古代の神話や王権の象徴から、近代の狩猟対象、そして現代の保全活動へと変化してきた

- 動物園では野生と比べ行動や体の特徴に変化があるが、教育的・保全的価値を担っている

- 種類ごとに体格やたてがみに違いがあり、アジアライオンは絶滅危惧、バーバリライオンやケープライオンはすでに絶滅している

- ライオンの体の特徴は進化の歴史を反映し、「繁殖」「防御」「社会性」「縄張り維持」という要素の結晶として今の姿に至った