ジュゴンとはどんな動物なのでしょうか。

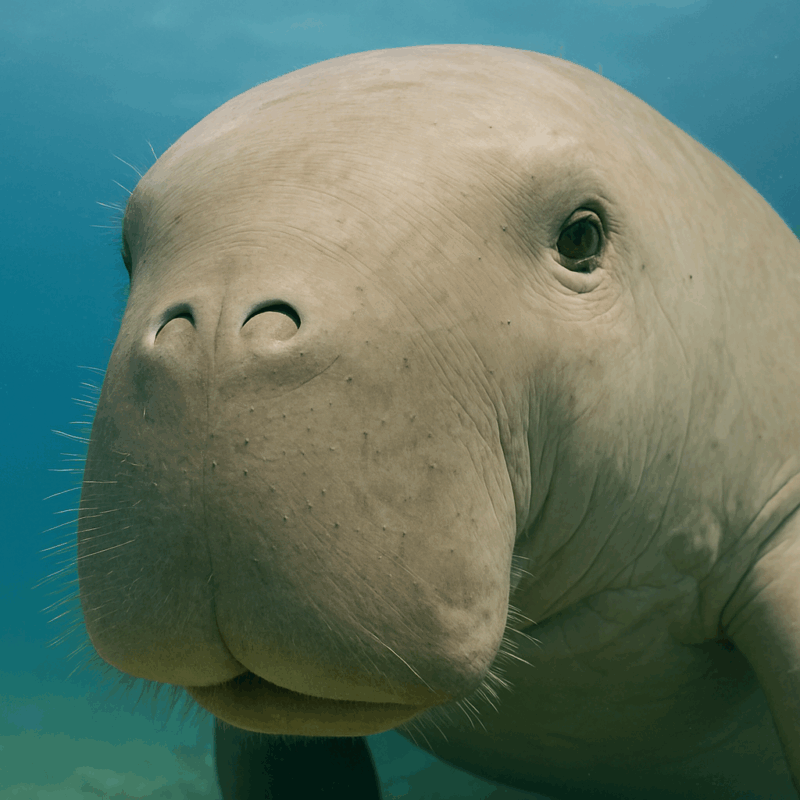

丸い体に優しい目、そしてかわいいと評される容姿で知られるジュゴンですが、今や絶滅危惧種として保護の対象になっています。

なぜ絶滅の理由がそこまで深刻なのでしょうか。

生息地や寿命、食べ物や性格といった特徴を探ることで、私たちはジュゴンの本当の姿に近づけます。

さらに水族館で会える可能性や、人魚伝説や鳴き声といった文化的背景、マナティとの違いまで知れば、この海の動物への理解が一層深まるはずです。

- ジュゴンのかわいい姿に惹かれ、もっと詳しく知りたい方

- 絶滅危惧種の現状や理由に興味を持つ方

- ジュゴンとマナティの違いが気になる方

- 水族館や海でジュゴンに会いたいと思っている方

- 人魚伝説や文化的な背景を動物から学びたい方

- 海洋生物やエキゾチックアニマルに関心がある方

ジュゴンはなぜ絶滅危惧種に?かわいい姿が直面する理由とは

ジュゴンとは何なのか?

ジュゴンとは、海牛目(かいぎゅうもく)ジュゴン科に属する唯一の現存種で、海洋哺乳類の一種です。進化系統的にはクジラやイルカよりもゾウに近く、見た目の印象とは異なる系統関係を持っています。体長は2.5〜3.3メートル、体重は250〜400キログラムに達することもあり、海の大型草食動物として知られています。

その特徴的な丸みのある顔つきと大きな目は「かわいい」と評され、人々を惹きつけてきました。学術的にも、ジュゴンは草食性の海洋哺乳類として唯一の存在であり、海底の海草を掘り起こして食べる姿は他の海獣には見られない独自の生態を示しています。

また、ジュゴンは古代から人魚伝説のモデルになったとも言われています。航海者たちが遠目に母親ジュゴンが子を抱いて泳ぐ姿を見た際、それを女性の姿に見間違えたとされるのです。こうした文化的な側面は、ジュゴンが単なる動物以上の意味を持ち、古来より人類の想像力を刺激してきた証といえるでしょう。

2025年現在、国際自然保護連合(IUCN)はジュゴンを「絶滅危惧種(Vulnerable)」に指定しています。国際的な調査でも、世界的な個体数は数万頭にとどまり、日本国内では沖縄周辺で数頭が確認される程度です。

ジュゴンの特徴とは何なのか?

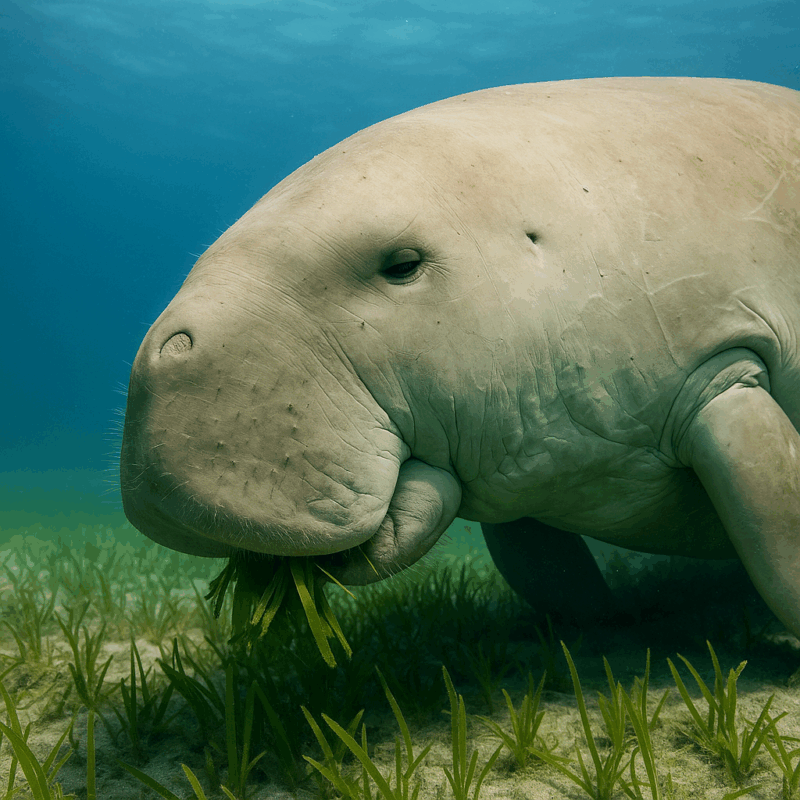

ジュゴンの特徴は、その形態や生活習性に表れています。まず口の形は下向きに大きく湾曲しており、これは海底の海草を食べやすいように適応したものです。この形のおかげで、ジュゴンは砂に埋もれた海草の根まで掘り起こすことができます。

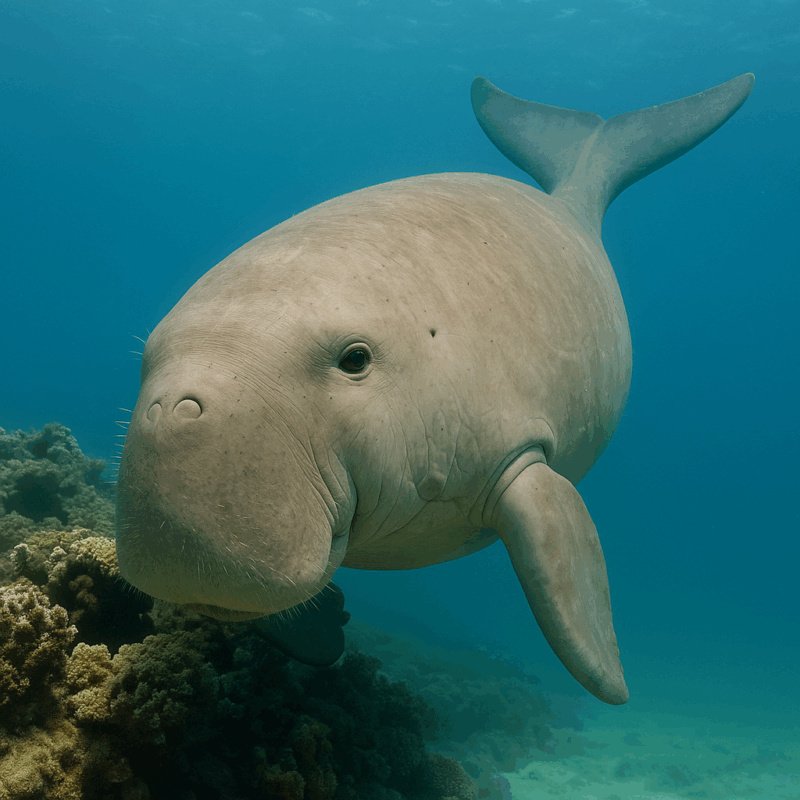

次に注目すべきは尾びれです。ジュゴンの尾びれは三角形で、イルカやクジラに似た形をしています。一方、マナティはしゃもじ型の丸い尾びれを持つため、両者を見分ける際の重要なポイントとなります。さらに、体表の色は灰色から茶色で、皮膚は厚く硬く、外敵や環境から身を守る役割を果たしています。

ジュゴンの体には「輪っか」のような模様や痕が見られることもあります。これは成長や外的な影響によって皮膚に現れるもので、研究者が個体識別に利用することもあります。見た目のユニークさと神秘性を併せ持つ点は、ジュゴンが文化的・科学的に注目される理由の一つです。

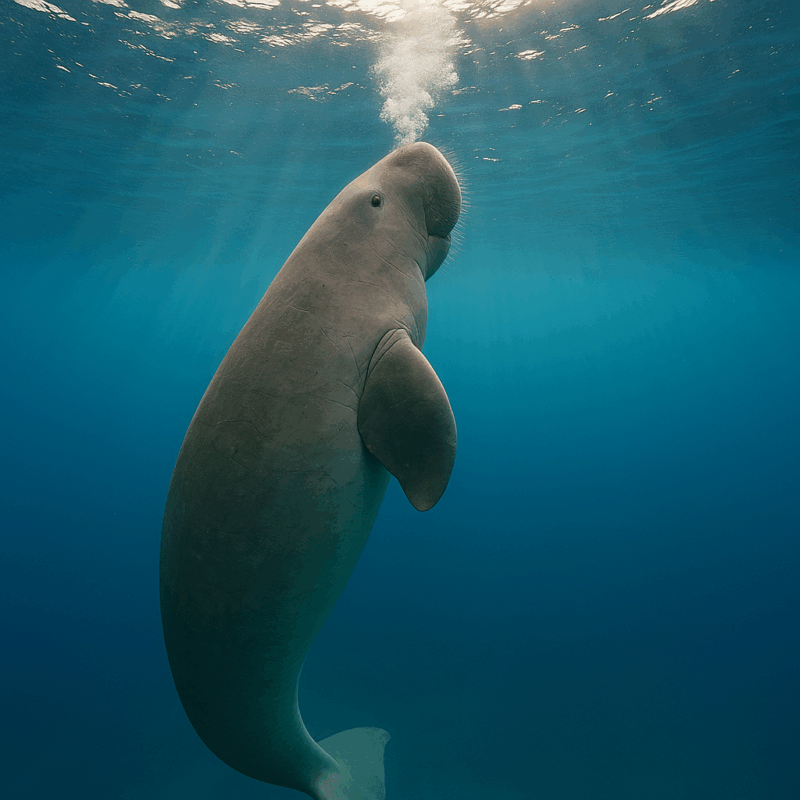

さらに、ジュゴンは肺呼吸を行うため、定期的に水面に浮上して空気を吸わなければなりません。通常は数分間潜水しますが、最大でおよそ10分程度潜ることも確認されています。

ジュゴンはなぜ絶滅危惧種なのか?

ジュゴンが絶滅危惧種に指定されている理由は複数存在します。最も大きな要因は、生息地である浅い海に広がる海草藻場の減少です。沿岸開発、埋め立て、海洋汚染、そして地球温暖化による海水温の変化が海草の衰退を招き、食べ物が失われつつあります。

次に深刻なのは、人間の活動による直接的な脅威です。船舶との衝突事故は世界各地で頻発しており、漁網に意図せず絡まって命を落とす「混獲」も問題になっています。また、かつては肉や油を目的とした狩猟が行われ、地域によっては今なお違法捕獲が報告されることもあります。

さらに、ジュゴンの繁殖力の低さも絶滅の危険を高めています。メスは5〜7年に1度しか子どもを産まないことが多く、一度に生まれる子どもも1頭だけです。このため、一度減った個体数が自然に回復するまでには非常に長い時間がかかります。

2025年のIUCNレッドリストでも、ジュゴンは引き続き「絶滅危惧種(Vulnerable)」に分類されています。沖縄を含む日本近海では、環境省や研究機関が個体追跡調査を行っていますが、国内の確認数はわずかで、絶滅のリスクは依然として高い状況です。

ジュゴンの食べ物は何なのか?

ジュゴンの主食は「海草(かいそう)」です。ここでいう海草は、昆布やワカメなどの海藻とは異なり、花を咲かせる被子植物に分類される植物群です。代表的な種類にはアマモ、リュウキュウスガモ、ホシクサなどがあり、ジュゴンはこれらを根ごと引き抜いて食べることがあります。食痕は「ジュゴントレンチ」と呼ばれる溝として海底に残り、研究者が行動を把握する手がかりになっています。

1日に摂取する量は体重の約10%、すなわち数十キログラムに達することもあります。大量の海草を必要とするため、食料の安定供給は生存に直結します。しかし近年、海草藻場は沿岸開発や赤潮(プランクトン異常発生)、海水温の上昇による生態系の変化で急速に減少しています。

こうした環境の変化により、ジュゴンの餌資源は限られつつあります。実際、沖縄や東南アジアの一部地域では、海草の衰退に伴いジュゴンがほとんど確認されなくなった場所もあります。

ジュゴンの性格はどうなのか?

ジュゴンは一般的に「穏やかで臆病な性格」とされています。研究報告によれば、人間や船に対して積極的に攻撃を仕掛けることはなく、むしろ静かに距離を保ちながら行動します。ただし、好奇心を示す場合もあり、ときには船に近づいてくる姿が観察されることもあります。

この性格の特徴は、外敵から身を守るための適応と考えられます。音や光など環境の変化に敏感で、ストレスを感じやすい繊細さを持っています。特に漁船のエンジン音や観光船の騒音は、ジュゴンにとって大きな負担になることが報告されています。

また、母子の絆が強いことも性格的特徴の一つです。子どもは数年にわたり母親と行動を共にし、独り立ちするまでに長い時間をかけて育てられます。この親子の深い関係性は、ジュゴンの社会性を示す重要な要素です。

「かわいい」と感じられるのは、その見た目だけでなく、穏やかで優しい性格も関係しています。しかしこの性格は、人間活動による環境ストレスに弱い一面とも表裏一体です。

ジュゴンの鳴き声はどんなものなのか?

ジュゴンは多様な鳴き声を持つ動物であり、研究者の間では「海のカナリア」と呼ばれることもあります。発する音は高い笛のような音、短いキュッという音、低いグーッという音などがあり、用途によって使い分けられていると考えられています。

最新の音響学的研究(2020年代の調査)では、ジュゴンの鳴き声は母子間のコミュニケーションや仲間同士の連絡に用いられることが示されています。特に子どもが母親を呼ぶときに発する高音の声は、海中でも遠くまで届くことが確認されています。

さらに、鳴き声には個体ごとのパターンがあり、まるで名前のように識別できる可能性があるという報告も出ています。これは将来的に、音響調査を活用した個体識別や生態研究につながると期待されています。

一方で、海中の騒音はジュゴンの鳴き声をかき消してしまいます。船舶のエンジン音や建設作業の音が増えることで、親子の呼び合いや群れの連絡が妨害され、生活に悪影響を及ぼしているのです。

ジュゴンのかわいい特徴と絶滅理由を知ることはなぜ大切なのか

ジュゴンの生息地はどこなのか?

ジュゴンの生息地は、インド洋から西太平洋にかけての温暖な沿岸域です。特に水深10メートル前後の浅瀬に広がる海草藻場(アマモ場など)を中心に生活しています。オーストラリア北部は最大の生息地で、数千頭が確認されています。そのほか、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシアなど東南アジアの国々、そして紅海周辺でも分布が知られています。

日本では沖縄周辺が唯一の生息地ですが、環境省の調査によれば確認される個体数はごく少数にとどまります。2019年には沖縄の名護市で飼育中だったジュゴンが死亡し、国内での保護の難しさが注目されました。2025年現在、日本の海域で安定した個体群は存在せず、絶滅の危機が非常に高い状況です。

ジュゴンの分布は海草の豊かさと強く結びついており、海草藻場が失われればその地域から姿を消してしまいます。近年の沿岸開発や温暖化による海水温上昇で藻場の衰退が進み、生息地はさらに狭まっています。

ジュゴンの輪っかとはどんなものなのか?

ジュゴンの体には、ときどき「輪っか」のような模様が見られることがあります。これは皮膚の代謝や外的要因によってできる痕跡であり、科学的には「ジュゴンリング」と呼ばれることもあります。具体的には、藻類や寄生生物の付着、他のジュゴンとの接触、成長に伴う皮膚の変化などが原因と考えられています。

研究者はこの輪っかを個体識別の目印として利用することもあります。特に野生のジュゴンを遠方から観察する際に役立ち、写真記録と合わせることで個体の追跡調査が可能になります。模様の出方や濃さは個体差が大きく、同じ個体でも時期によって変化するため、研究の際には慎重な観察が必要です。

一方で、この不思議な模様は科学的価値だけでなく、文化的な魅力としても注目されています。「神秘的でかわいい」と感じる人も多く、ジュゴンを特徴づける要素のひとつとなっています。

ジュゴンとマナティの違いは何なのか?

ジュゴンとマナティは同じ海牛目に属する仲間ですが、いくつかの違いがはっきりしています。最も分かりやすいのは尾びれの形です。ジュゴンはイルカやクジラに似た三角形の尾びれを持ち、推進力に優れています。一方、マナティはしゃもじのように丸みを帯びた尾びれで、泳ぐ姿もややゆったりしています。

また、口の形にも違いがあります。ジュゴンは下向きに曲がった口を持ち、海底の海草を効率よく食べるのに適しています。対してマナティの口はより平らで、淡水域の植物も含め幅広い食性を持っています。

生息環境も異なります。ジュゴンは海域に限定されますが、マナティは川や汽水域(海水と淡水が混じる場所)でも生活できるため、分布の幅が広いのです。この違いが、両者が進化の過程で異なる適応を遂げてきたことを示しています。

しばしば「海の人魚」と呼ばれて混同されがちですが、違いを理解することは正しい知識を持ち、保護活動を行う上で大切です。

ジュゴンは水族館で見られるのか?

ジュゴンは非常に飼育が難しい動物ですが、2025年現在も日本国内でその姿を見ることができます。三重県にある鳥羽水族館では、メスのジュゴン「セレナ」が1987年から飼育されており、世界的にも数少ない展示個体として公開されています。これは日本国内で唯一、実際にジュゴンに会える場所です。

ジュゴンを飼育できる施設が限られている理由は大きく二つあります。第一に、食べ物である海草(アマモなど)の大量供給が必要だからです。ジュゴンは1日に数十キログラムもの海草を食べるため、継続的な確保には特別な飼育体制が求められます。鳥羽水族館では、飼育スタッフが海草の調達や保存方法に工夫を凝らし、安定的に与え続けています。

第二に、ジュゴンは非常にデリケートで、環境の変化やストレスに弱い動物です。水槽の水質・水温、音や光の管理など、細やかなケアが欠かせません。鳥羽水族館はこうした条件を長期にわたり維持することで、「セレナ」が37年以上も生き続けているという世界的にも貴重な実績を築いています。

他国でもジュゴンの飼育例はごくわずかで、オーストラリアやシンガポールなどの施設で確認される程度です。その中で日本の鳥羽水族館は、ジュゴンの長期飼育に成功している数少ない施設のひとつとして国際的に評価されています。

結論として、ジュゴンを水族館で見たいなら日本では鳥羽水族館が唯一の場所であり、そこで出会える「セレナ」は絶滅危惧種の保護と啓発の象徴的存在です。

ジュゴンの寿命はどれくらいなのか?

ジュゴンの寿命は野生でおよそ70年に達すると考えられています。これは海洋哺乳類の中でも長寿の部類に入り、人間の一生と重なるほどの長さを持っています。長寿であることは安定した環境があれば世代を超えて生き続けられることを意味しますが、必ずしも個体数の安定にはつながりません。

その理由は、ジュゴンの繁殖サイクルが非常に遅いからです。メスは5〜7年に一度しか出産せず、一度に産む子どもは1頭だけです。子育てにも数年を要するため、母親が次の妊娠に至るまでに長い時間がかかります。このため、一度数が減少すると自然回復に数十年単位の時間を要するのです。

加えて、食べ物の減少や船舶との衝突、漁網による事故など、人為的なリスクが多く存在する現状では、ジュゴンが本来の寿命を全うする前に命を落とすことが増えています。

ジュゴンと人魚伝説にはどんな関係があるのか?

ジュゴンは古くから人魚伝説のモデルになったと考えられています。航海者が遠くから母ジュゴンが子を抱いて泳ぐ姿を目にすると、それが人間の女性に見えたとされるのです。特に16世紀以降、ヨーロッパに伝わった航海記録の中で「人魚を見た」という記述が残されており、その正体がジュゴンやマナティであったと推測されています。

学術的な視点から見ても、ジュゴンの泳ぎ方や鳴き声は人間にとって神秘的に映りやすいものでした。高音の鳴き声やゆったりとした動きは、海上から見ると人間の声や仕草のように錯覚されることがあります。このようにして、人魚伝説は現実の動物観察と人間の想像力が融合した産物となったのです。

文化的にも、ジュゴンは「かわいい」だけでなく「神秘的」な存在として語られ続けてきました。伝説を通じて人々の心に残り続けたからこそ、ジュゴンは今でも世界的に注目される動物なのです。

ジュゴンの絶滅理由とかわいい姿 ― 記事の総括

- ジュゴンとはゾウに近縁な海牛目の海洋哺乳類で、丸い顔や優しい目が「かわいい」と評される存在である。

- 特徴として、下向きの口やクジラに似た尾びれ、皮膚の輪っか模様など、独自の形態を持ち、人魚伝説の由来にもなった。

- 主食は海草であり、1日に数十キログラムを食べるが、海草藻場の減少により食料不足が深刻化している。

- 生息地はインド洋から西太平洋にかけて広がり、日本では沖縄周辺にわずかに確認されているが、その数は極めて少ない。

- 繁殖サイクルが遅く、メスは5〜7年に1度しか出産せず、個体数の自然回復が困難である。

- 絶滅の理由は、海草藻場の減少、船舶との衝突、漁網による混獲、かつての狩猟の影響など複合的である。

- 鳴き声は多様で「海のカナリア」と呼ばれ、親子や仲間同士のコミュニケーションに使われるが、騒音公害で妨害されている。

- 国内では鳥羽水族館のメス「セレナ」が唯一の飼育個体であり、世界的にも数少ない長期飼育例として注目されている。

- 世界的な個体数は数万頭程度とされ、IUCNは絶滅危惧種(Vulnerable)に指定している。

- かわいい姿の裏に潜む危機を理解することは、保護活動への関心を高め、未来にジュゴンを残すための第一歩になる。