トカラ列島に生息するトカラヤギとは、いったいどんな動物なのでしょうか。

限られた島でしか見られないこのヤギは、見た目の特徴や性格、寿命、大きさなどが他のヤギと大きく異なるといわれています。

ペットとして飼えるのか、値段はどのくらいするのか、さらには角の形や食べ物、生息地の環境への適応力など、気になる点は数多くあります。

動物園で観察できる機会があるのかも気になりますよね。

この記事では、専門家の知見や調査データをもとに、トカラヤギの特徴から寿命、大きさ、さらには人との関わりまでを深掘りして解説していきます。

- エキゾチックアニマルの情報をもっと深く知りたい方

- トカラヤギの特徴や寿命、大きさについて詳しく学びたい方

- 珍しい動物をペットにできるのか気になる方

- 動物園で会えるトカラヤギについて知りたい方

- 島にしかいない希少な生き物に関心のある方

トカラヤギ 特徴 寿命 大きさを科学的に解き明かす

トカラヤギ とは?

トカラヤギとは、鹿児島県の南西部に位置するトカラ列島に生息する在来のヤギで、2025年現在、国の天然記念物に指定されています。起源は17世紀ごろ、航海や交易の際に食料用として持ち込まれたヤギが島に定着したものとされています。外部との交流が少ない島々で繁殖を続けたため、独自の形質を残してきたのです。

このヤギが特別視される理由は、単に希少だからではありません。島ごとに隔離された小さな個体群がそれぞれ異なる進化を遂げており、角の形や体毛の色、体格に明確な違いが見られます。これは「島嶼化効果(とうしょかこうか)」と呼ばれる現象で、限られた環境下で生物が小型化したり特徴的な姿を残したりする典型例です。

また、トカラヤギは農業や文化とも深く関わってきました。かつては家畜として利用されましたが、野生化した集団が島の自然の一部となり、現在は研究や教育の対象として保護されています。

トカラヤギ 特徴は?

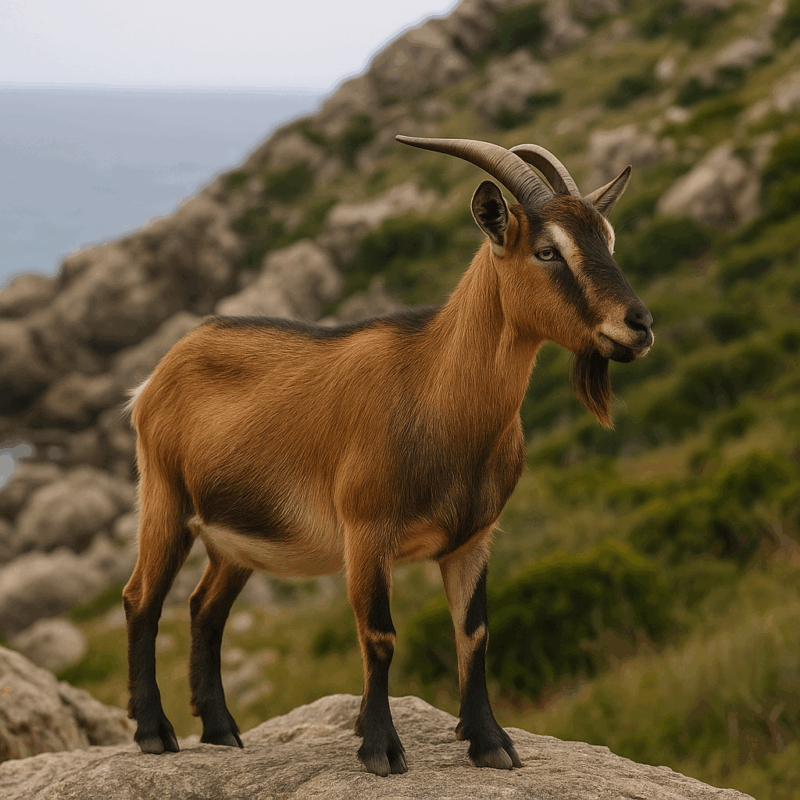

トカラヤギの特徴は、まず「小型でがっしりとした体格」です。成獣でも体高は50〜60センチ程度で、一般的な家畜ヤギより明らかに小さな姿をしています。体重も20〜30キロと軽量で、島の限られた餌資源に適応した結果と考えられています。この小型化は他の在来家畜にはあまり見られず、学術的に重要な特徴です。

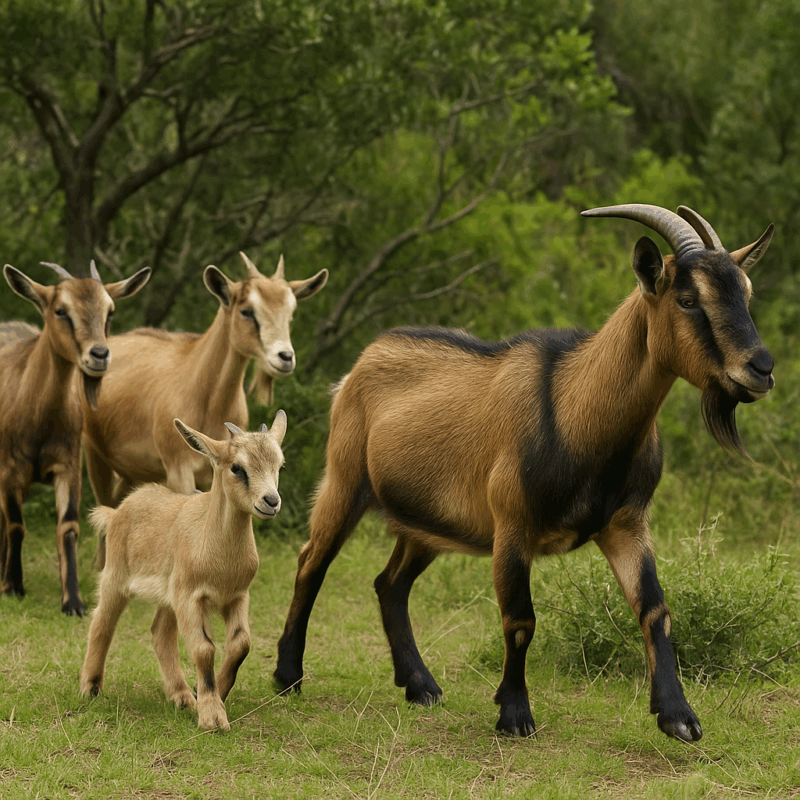

次に注目すべきは毛色と角の多様性です。毛色は黒・茶・白・まだら模様など個体によって差が大きく、同じ島の中でも変化が見られます。角はオスで特に発達し、大きく湾曲する個体が多いのに対し、メスは小さめで直線的な形を示す傾向があります。島ごとに異なる形質が固定されているのは、外部からの遺伝子流入が少なかったためと考えられています。

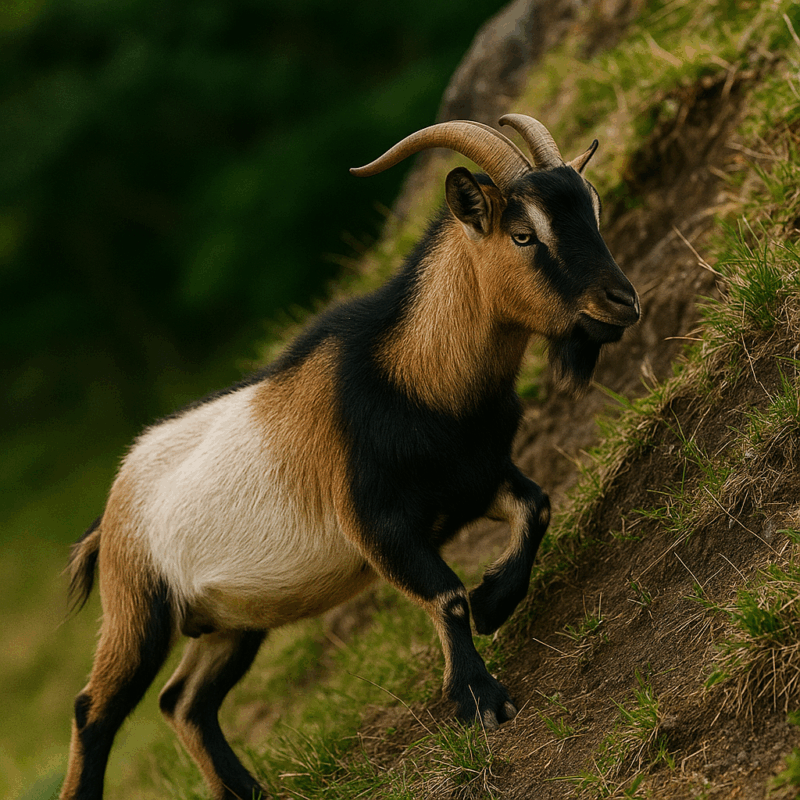

性格については、家畜ヤギよりも人に慣れにくく、警戒心が強い点が挙げられます。これは野生化の歴史を反映しており、群れで行動しながら外敵や環境変化に対応する習性を持ち続けているためです。急な崖や岩場を移動する能力も高く、島の険しい地形に順応した適応力がうかがえます。

さらに、トカラヤギは島の生態系に強い影響を与えてきました。食性が広いため、個体数が増えると草木を食べ尽くし、植生のバランスを崩すことがあります。そのため研究者は、保護と同時に適切な個体数管理が必要だと指摘しています。

トカラヤギ 大きさは?

トカラヤギの大きさは、日本在来ヤギの中でも特に小型です。成獣の体高は50〜60センチ、体重はオスで25〜30キロ、メスで20〜25キロ程度です。一般的な家畜ヤギが体高70〜80センチ、体重40〜60キロであることを考えると、その差は明らかです。

では、なぜトカラヤギは小さいのでしょうか。理由は「島嶼化効果」にあります。島のように限られた餌資源しかない環境では、大型化するよりも小型化した方が有利です。体が小さければ少ない食料で生き延びることができ、繁殖効率も高まります。トカラヤギはこの環境的プレッシャーの中で小柄な体を維持してきたのです。

また、成長のスピードにも特徴があります。子ヤギは生後半年ほどで成獣に近い大きさに達し、1年以内に繁殖可能となる個体もいます。これは天敵が少ない島で効率的に世代交代を行うための適応と考えられます。

研究者は、トカラヤギの小型化を「資源の限られた環境での生存戦略」と位置づけています。その体格は偶然の産物ではなく、進化と環境の相互作用によって形づくられたものです。

トカラヤギ 寿命は?

トカラヤギの寿命は、一般的に飼育下では10〜15年とされています。これは家畜ヤギの寿命とほぼ同じであり、特別に長生きするわけではありません。野生下では食料不足や病気の影響を受けやすく、平均寿命は10年未満にとどまることが多いと報告されています。

なぜ寿命に差が生じるのかというと、環境条件が大きく関わっています。トカラ列島は温暖で天敵も少ない一方、食料資源は限られているため、飢餓や栄養不足が寿命に直結します。特に個体数が増えすぎると植生が減り、結果として寿命が短くなる傾向が観察されています。

一方、動物園や研究施設での飼育下では、餌が安定的に与えられ、寄生虫や感染症の管理も行われるため、寿命が延びる傾向にあります。国内の飼育記録には、15年以上生きた個体の例もあります。

寿命を考える際に重要なのは「環境によって大きく変動する」という点です。自然下では資源の制約に、飼育下では人の管理に依存するため、同じ種であっても生存年数が大きく異なります。

トカラヤギ 角は?

トカラヤギの角は、この動物を特徴づける大きな要素のひとつです。オスは長く太い角を持ち、後方へ大きく湾曲します。一方でメスの角は短く、比較的まっすぐに近い形をしています。角は骨の一部が硬化した構造で、一生伸び続けるため、個体の年齢を推定する目安としても活用されます。

興味深いのは、島ごとに角の形状が異なることです。ある島では大きく外側に広がる個体が多い一方、別の島では角が小ぶりで内側に巻き込むような形になるなどの違いが見られます。研究者は、これは隔離された環境下で遺伝的な特徴が固定された結果だと考えています。

角はオス同士の闘争にも使われます。繁殖期になるとオスは角を突き合わせて激しく争い、群れの中での優劣を決めます。この行動は群れの秩序を保つ役割を持ち、勝った個体が繁殖の機会を得る仕組みです。

さらに、角は防御の道具としても機能します。外敵が少ない環境とはいえ、縄張り争いや仲間同士の緊張関係において重要な武器となります。

トカラヤギ 寒さに強い?

トカラヤギは本来、温暖な気候に適応してきた動物です。トカラ列島は黒潮の影響で冬でも比較的暖かく、積雪もほとんどありません。そのため、彼らは寒冷地の気候にはあまり強くありません。

ただし、寒さに全く耐えられないわけではありません。ヤギは四季に応じて毛が生え替わり、冬にはやや厚い被毛が生じます。これによりある程度の低温には耐えられますが、氷点下や雪の積もる環境では体調を崩しやすくなります。

実際に、研究施設や動物園で本州の冬を経験した個体は、防風や暖房設備を備えた飼育舎が用意されています。これにより健康状態は安定しますが、野外で放牧する形での飼育は難しいとされています。

なぜ寒さに弱いかというと、進化的背景にあります。トカラヤギは南方から持ち込まれ、温暖な環境で世代を重ねてきたため、寒冷地で生き抜くための遺伝的適応を持っていません。これは生息地が限定されている理由のひとつともいえます。

トカラヤギ 特徴 寿命 大きさから見える人との関わり

トカラヤギ ペットにできる?

トカラヤギはペットとして飼うことはできません。2025年現在、国の天然記念物に指定されており、文化財保護法によって厳しく守られています。つまり、個人が購入して飼育したり、島から持ち出したりすることは法律違反となります。これは、数の減少や生態系への影響を防ぐために必要な措置です。

なぜ飼えないのかというと、希少性だけでなく、その性質も関係しています。トカラヤギは小型で一見飼いやすそうに見えますが、野生化した歴史があるため、人に慣れにくく、家畜ヤギのように扱いやすくはありません。警戒心が強く、柵や檻がなければ簡単に逃げ出す可能性もあります。

また、島の限られた環境に適応してきたため、他地域での飼育にはストレスや健康問題が生じる可能性もあります。特に寒冷地では環境に合わず、命を落とすリスクも高まります。

一方で、研究機関や動物園では保護・教育の目的で飼育されている例があります。訪問者はそこに足を運ぶことで、トカラヤギの生態を間近で観察することができます。

トカラヤギ 値段は?

トカラヤギには市場での「値段」は存在しません。理由は明確で、国の天然記念物であり、売買や譲渡が禁止されているからです。ペットショップや牧場などで見かけることもなく、一般の人が購入する手段は存在しません。

ここで誤解しやすいのは、他のヤギとの比較です。例えば、観賞用やペットとして人気のあるピグミーゴートやミニヤギは、数万円から数十万円で販売されることがあります。しかし、それはあくまで一般の家畜や愛玩用に改良された品種であり、天然記念物であるトカラヤギは全く別の位置づけです。

「値段が付けられない」という事実は、トカラヤギが金銭的な価値を超えた存在であることを意味しています。文化財としての価値、生物学的な研究資産としての価値、そして島の自然や文化を象徴する存在としての価値は、お金に換算できるものではありません。

トカラヤギ 性格は?

トカラヤギの性格は、一般的な家畜ヤギとは異なり、野生的で警戒心が強いのが特徴です。人に慣れて寄ってくることもありますが、基本的には距離をとり、突然の動きや音に敏感に反応します。これは、外敵の少ない島でも生存競争を続けてきた結果であり、野生動物に近い気質を残しているからです。

群れで行動する習性があり、仲間意識は強いといわれます。危険を察知すると群れ全体で一斉に移動することもあり、社会性の高さがうかがえます。一方で、繁殖期になるとオス同士が角を使って激しく争い、群れの順位を決める行動が見られます。このときは普段以上に気性が荒くなるため、観察する側も注意が必要です。

飼育下では、人にある程度慣れる個体もいますが、家畜化されたヤギのように従順ではありません。柵を越えたり、餌をめぐって争ったりする姿も多く見られます。つまり、性格的には「人に甘えるペット」よりも「独立心の強い野生型の動物」に近いといえます。

トカラヤギ 生息地は?

トカラヤギの生息地は鹿児島県のトカラ列島に限られています。トカラ列島は有人島・無人島合わせて十数の島から構成され、そのうち中之島、宝島、口之島などでトカラヤギが確認されています。これらの島は急峻な山地が多く、平地が少ないため、ヤギたちは岩場や低木林に適応して暮らしています。

なぜ島ごとに特徴が異なるのかというと、隔離環境で世代を重ねたためです。外部からの遺伝子流入がほとんどなく、閉ざされた環境で繁殖を続けることで、島ごとに独自の個体群が形成されました。その結果、角の形や毛色、体格に島ごとの違いが見られるのです。

この環境はヤギにとって恵みでもあり、制約でもあります。外敵が少ないため生存には有利ですが、餌資源が限られているため個体数が増えすぎると植生破壊につながります。実際に一部の島では、トカラヤギの過剰繁殖が生態系に影響を与えているとの報告もあります。

トカラヤギ 食べ物は?

トカラヤギの食べ物は草や木の葉、小枝など多様な植物です。反芻(はんすう)動物であるため、硬い植物繊維を効率よく消化できる特殊な胃を持ち、栄養分をしっかり吸収します。島の限られた植生を利用して生き延びることができるのは、この消化能力のおかげです。

野生下では、シダ類や低木の葉、イネ科の草など、その季節に手に入る植物を幅広く食べます。特定の餌に依存せず、環境に応じて柔軟に食性を変えるのが特徴です。この雑食性に近い草食性は、島という変化の激しい環境で生き残るための戦略といえます。

一方、飼育下では牧草や配合飼料が与えられ、安定した栄養が確保されます。その結果、野生下より健康状態が良好になり、寿命が延びやすくなる傾向があります。ただし、与えすぎによる肥満や消化不良のリスクもあるため、飼育施設では管理が徹底されています。

トカラヤギ 動物園で見られる?

トカラヤギは天然記念物のため、一般的な動物園で広く飼育されているわけではありません。しかし、2025年現在、日本国内の一部動物園で展示されています。代表的なのは鹿児島市平川動物公園で、地域の自然や文化を伝える教育的展示として飼育されています。

なぜ動物園で飼育されているのかというと、島に行かなくても多くの人がトカラヤギに触れ、知識を深められるようにするためです。天然記念物としての希少性や、島の生態系を守る重要性を来園者に伝える教育的意義が大きいとされています。

ただし、全国のどの動物園でも見られるわけではなく、展示施設は限られています。そのため、実際に見たい場合は事前に動物園の公式サイトなどで確認する必要があります。

トカラヤギ 特徴 寿命 大きさを深掘りした総括

- トカラヤギとは、鹿児島県のトカラ列島に生息する日本在来の小型ヤギで、2025年現在、国の天然記念物として厳しく保護されている。

- 特徴は小型でがっしりとした体つき、毛色や角の多様性、野生的な性格であり、島ごとに異なる進化の過程を反映している。

- 大きさは成獣で体高50〜60センチ、体重20〜30キロと、一般的なヤギよりも小さく、島嶼化効果により小型化が進んだと考えられている。

- 寿命は自然下で約10年、飼育下では15年近くまで生きることもあり、環境条件や飼育管理によって大きく左右される。

- 角はオスで長く湾曲し、メスでは短めで直線的になる傾向があり、島ごとの違いも顕著で、繁殖や群れの秩序維持に重要な役割を果たす。

- 寒さにはあまり強くなく、南の島の温暖な環境に適応しているため、寒冷地では防寒設備が必須となる。

- ペットとして飼うことは法律で禁止されており、飼育は研究機関や動物園に限られる。

- 値段は付けられず、金銭的な価値よりも文化財・研究資産としての学術的価値が高い。

- 性格は警戒心が強く、人に慣れにくいが、群れで協調的に行動し、繁殖期にはオス同士が激しく争う。

- 生息地はトカラ列島のみに限られ、島ごとに隔離されて進化を遂げたため、独自の個体群が形成されている。

- 食べ物は草や木の葉、小枝など多様で、食性の柔軟さが島の環境に適応する鍵となっている。

- 動物園では鹿児島市平川動物公園など限られた施設で飼育され、一般の人々が希少な存在を学べる教育的役割を担っている。