ガラパゴスゾウガメは、世界で最も長寿な陸生動物のひとつとして知られています。

しかし、なぜ彼らは100年以上も生き続けることができるのでしょうか?

また、重さ200kgを超える巨大な体を持ちながら、どのように過酷なガラパゴス諸島の環境で生き延びてきたのでしょうか。

この記事では、ガラパゴスゾウガメの寿命や特徴を中心に、その生態・習性・食べ物・種類・飼育の現実まで、他では得られない専門的な情報を掘り下げて紹介します。

絶滅危惧種としての保全状況や、動物園での観察ポイント、赤ちゃんの成長過程なども詳しく解説。

- ガラパゴスゾウガメの寿命や特徴を詳しく知りたい方

- エキゾチックアニマルや珍しい動物に興味がある方

- 生物進化や環境適応の仕組みに関心のある方

- 動物園や自然保護の視点から学びを得たい方

ガラパゴスゾウガメの寿命と特徴からわかる驚きの生態とは

ガラパゴスゾウガメとはどんな動物?

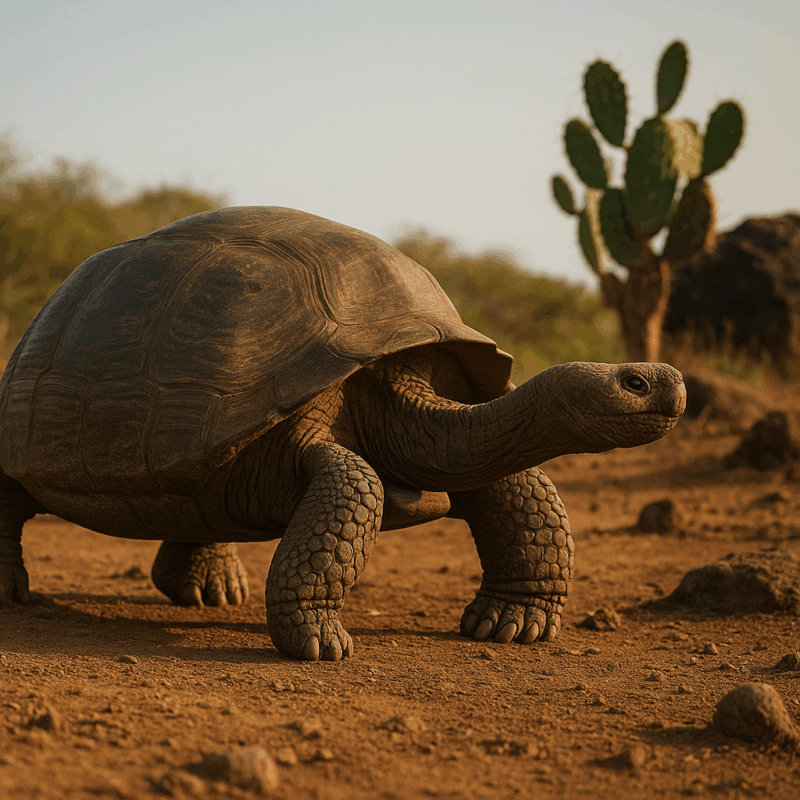

ガラパゴスゾウガメは、南米エクアドルのガラパゴス諸島にのみ生息する、世界最大級の陸生カメです。学名は Chelonoidis nigra complex に分類され、かつて15亜種が存在していたとされていますが、現在は12の亜種が確認されています。結論からいえば、ガラパゴスゾウガメは「島ごとに異なる進化を遂げた生きた証拠」といえる存在です。

なぜそう言えるのかというと、彼らは島の環境に合わせて体の形を変化させたためです。湿地の島では甲羅が丸い「ドーム型」、乾燥地では首を高く伸ばせる「サドル型(鞍形)」に進化しました。これは「適応放散(生物が環境に合わせて多様化する進化現象)」の典型例で、ダーウィンが進化論を着想するきっかけにもなりました。

たとえば、同じゾウガメでもサンタクルス島の個体は丸くずんぐりしていますが、ピンタ島の個体は首が長く、甲羅が反り上がっています。こうした変化は、食べ物の高さや湿度、地形によって自然に生まれたものです。

ガラパゴスゾウガメの特徴はどこがすごい?

ガラパゴスゾウガメの特徴を一言で表すなら、「驚くほどの適応力と生命力」です。まず注目すべきは、その厚く頑丈な甲羅。これは背骨と肋骨が融合したもので、外敵から身を守る天然の鎧のような構造です。甲羅の表面はケラチン(角質)で覆われ、長年にわたる摩耗にも耐える強さを持ちます。

さらに、ガラパゴスゾウガメは極めてゆっくりとした代謝を持ち、これが長寿や省エネルギー生活を可能にしています。1分間の心拍数は10回以下と非常に低く、1日の活動時間も短いのが特徴です。体の動きが遅いのは「怠けている」からではなく、環境に合わせたエネルギー戦略の結果なのです。

また、個体によって甲羅の形が異なる点も大きな特徴です。湿潤な地域に暮らすドーム型は低い植物を食べやすく、乾燥地のサドル型は高い場所の葉を食べられるように首が長くなっています。これは、食物環境に合わせた「生き残るための形態進化」です。

さらに、甲羅は温度調節の役割も担っています。朝は太陽光を浴びて体温を上げ、夜は甲羅で熱を保持する仕組みを持っています。こうした生理的な適応も、進化の成果といえるでしょう。

ガラパゴスゾウガメの寿命は本当に100年以上?

ガラパゴスゾウガメの寿命は平均100年以上であり、記録上は150年を超えた個体も存在します。世界的に知られているセントヘレナ島の「ジョナサン」(ガラパゴスゾウガメの近縁種)は、2025年時点で192歳とされ、ギネス世界記録に登録されています。

なぜこれほど長生きできるのかというと、代謝の遅さと細胞の安定性に理由があります。ガラパゴスゾウガメは代謝スピードが非常に低く、体内の酸化ストレス(老化の原因となる活性酸素の影響)が少ないのです。近年の研究(ハーバード大学・2022年発表)では、ゾウガメはDNA修復を行う遺伝子の活性が高く、細胞損傷が起こりにくいことも判明しています。

また、彼らが暮らすガラパゴス諸島は天敵が少なく、気候も安定しているため、ストレスの少ない環境が長寿を支えています。野生下でも100歳を超える個体が多数報告され、飼育下では120〜150歳まで生きる例もあります。

さらに、成長速度が非常に遅いため、体の機能が衰えるのもゆっくりです。成熟するまでに数十年かかることもありますが、それだけ長い時間をかけて健康を保つメカニズムを持っているということです。

ガラパゴスゾウガメの大きさはどのくらい?

ガラパゴスゾウガメの大きさは、最大で甲羅の長さ約1.3m、体重250kg前後にもなります。これは現在生きる陸生動物の中でも最大級であり、「陸の巨人」と呼ばれるゆえんです。

なぜここまで大きく進化したのかというと、天敵がいない孤島という環境にあります。捕食者がいないことで、体を小さく保つ必要がなくなり、長い年月をかけて巨大化しました。これを「島の巨大化現象(アイランド・ギガンティズム)」と呼びます。

具体例として、エスパニョーラ島の個体は比較的小型(100kg以下)ですが、サンタクルス島やアルベマール島の個体は200kgを超えます。島ごとに食物量や地形が異なるため、それぞれの個体群が独自のサイズに進化したのです。

成長速度は極めて遅く、成熟までに30〜40年かかります。これは、長寿と引き換えに成長を抑える生存戦略でもあります。幼体期には天敵が多いため、硬い甲羅が発達するまでの期間を慎重に過ごします。

また、大きな体は体温を一定に保つ助けにもなります。ガラパゴスの昼夜の温度差は大きいため、体が大きいほど熱を逃がしにくく、体温を安定させやすいのです。

ガラパゴスゾウガメはなぜ絶滅危惧種なの?

ガラパゴスゾウガメが絶滅危惧種に指定されている最大の理由は、人間による乱獲と外来種の影響です。18〜19世紀、捕鯨船や航海者たちは長期航海の食料としてゾウガメを大量に捕獲し、数万頭が犠牲になりました。カメは数か月間も水なしで生きられるため、「生きる保存食」として乱獲されたのです。その結果、19世紀末には一部の島で完全に個体群が消滅しました。

また、人間が持ち込んだヤギやブタ、ネズミ、犬などの外来種が深刻な打撃を与えました。ヤギは島の植物を食い荒らし、ゾウガメの食料を奪いました。ネズミやブタは巣を掘り返し、卵や赤ちゃんを捕食しました。そのため、繁殖が追いつかず個体数は激減。20世紀初頭には、総個体数が1万頭を下回るほどに減少しました。

現在、IUCN(国際自然保護連合)では、ガラパゴスゾウガメを**絶滅危惧種(Endangered/EN)**として指定しています。2025年時点では、約15,000頭前後まで回復しているものの、依然として安心できる状況ではありません。

保護活動は国際的な協力によって進められています。エクアドル政府とチャールズ・ダーウィン財団が中心となり、人工孵化や「ヘッドスタート計画(幼体を保護下で育ててから放す)」を実施。さらに、島からヤギなどの外来種を駆除する「プロジェクト・イスラ・シン・カブラ(ヤギのいない島計画)」も成果を上げています。

ガラパゴスゾウガメの種類は何がある?

ガラパゴスゾウガメには、島ごとに進化した**12〜13種類(亜種)**が存在します。それぞれの島の環境が異なるため、体の形や大きさ、性格までもが違います。結論から言うと、「どの島で生まれたか」が、その個体の特徴を決定づけるのです。

たとえば、サンタクルス島のゾウガメ(Chelonoidis porteri)は湿地に適応し、甲羅が丸い「ドーム型」です。一方、ピンタ島のゾウガメ(Chelonoidis abingdonii)は乾燥地帯に適応し、甲羅が反り上がった「サドル型」で知られています。ピンタ島の最後の個体「ロンサム・ジョージ」は2012年に死亡し、同系統の遺伝子は失われたと考えられていました。

しかし、近年の遺伝子解析(Yale大学・2021年発表)で、絶滅種に近い遺伝情報を持つ個体が別の島で見つかり、「ロンサム・ジョージの血統を復活させるプロジェクト」が進行中です。この発見は、ゾウガメの進化史を再構築する上で大きな希望となっています。

また、アルベマール島の個体(Chelonoidis becki)は200kgを超える巨体で知られ、最も長寿なグループです。島の標高や気候によって、甲羅の厚みや首の長さ、色合いまでも異なることが研究で明らかになっています。

種類の多様性は、ダーウィンが唱えた「進化論の核心」を示す貴重な例です。同じ祖先を持ちながら、環境によって全く異なる形に進化する——この現象がガラパゴスゾウガメを象徴的な存在にしています。

ガラパゴスゾウガメの寿命と特徴で見える人との関わりとは

ガラパゴスゾウガメの食べ物は何?

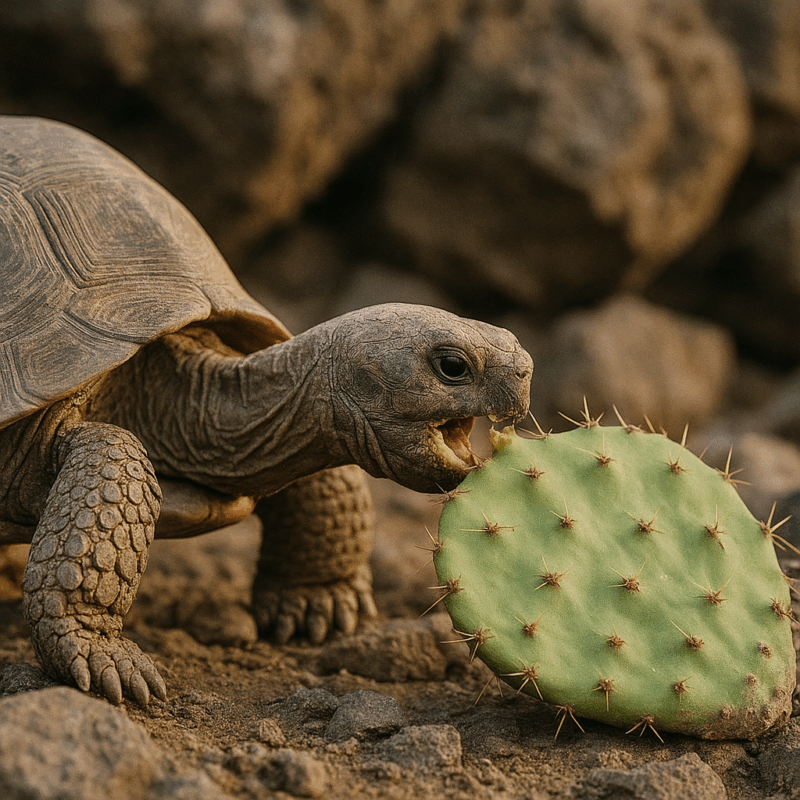

ガラパゴスゾウガメの食べ物は、草・葉・果実・サボテンといった植物が中心です。彼らは完全な草食動物であり、食事内容は島の環境によって大きく異なります。湿地帯のゾウガメは草や低木の葉を多く食べ、乾燥地帯に住む個体はサボテンや多肉植物など、水分を多く含む植物を選んで食べます。特に「ウチワサボテン(Opuntia属)」は重要な食料源で、乾季には食べ物であり水分補給でもあります。

なぜサボテンを食べられるのかというと、ガラパゴスゾウガメの口の形と顎の構造に秘密があります。彼らの口は角質でできた「クチバシ状」になっており、トゲのある植物を上手にかじり取ることができます。また、強力な顎と厚い舌があるため、トゲをうまく避けて柔らかい部分だけを食べるのです。

食べる量も圧倒的で、成体では1日に20kg以上の植物を摂取することもあります。消化速度は非常に遅く、一度の食事で数日分のエネルギーをまかなえるほど効率的です。これは、代謝が低く、エネルギーを長く保てる体の仕組みによるものです。

さらに、ゾウガメは何週間も水を飲まずに生きることができます。体内に大きな膀胱を持ち、余分な水分を蓄えることで乾燥期を乗り越えます。このような省エネ的な生態は、乾燥地帯に完全に適応した結果です。

ガラパゴスゾウガメの飼育はできる?

結論から言えば、個人でガラパゴスゾウガメを飼育することはできません。

彼らは、国際的な保護条約であるワシントン条約(CITES)附属書Iに登録されており、商業目的の取引や輸出入は全面的に禁止されています。つまり、個人がペットとして飼うことは法律違反になります。

なぜそこまで厳しい規制があるのかというと、過去に密猟や違法取引が頻発したためです。1960年代〜1980年代には、希少動物ブームの影響でゾウガメが密輸される事件が相次ぎました。これを受け、1985年にCITESによって全面禁止が決定されました。現在では、政府や研究機関・動物園のみが特別許可のもとで飼育しています。

また、飼育自体が極めて難しいという現実もあります。1頭あたりの体重は200kg以上、寿命は100年以上、さらに温度・湿度の管理が必要です。日本の一般家庭では到底維持できません。1日の食料確保も容易ではなく、広大な敷地と専門スタッフが不可欠です。

日本国内では、上野動物園(東京都)や東山動植物園(名古屋市)などがガラパゴスゾウガメを飼育しています。これらの施設は、エクアドル政府と協定を結び、繁殖・研究・教育目的での国際共同プロジェクトの一環として運営されています。

ガラパゴスゾウガメの値段はいくら?

もしもガラパゴスゾウガメが合法的に取引されるとしたら、その価値は1,000万円を超えると推定されています。しかし、実際には商業的取引は一切禁止されており、価格の概念自体が存在しません。したがって「値段をつけられない動物」といってよいでしょう。

過去には密輸事件がいくつも報告されています。たとえば、2000年代初頭にはヨーロッパで1頭あたり約5,000万円で取引された事例があり、国際的に大きな問題となりました。これを受け、エクアドル政府はガラパゴスゾウガメのDNA管理と個体識別番号制度を導入し、厳格な監視体制を築いています。

現在、合法的に飼育しているのは動物園や研究機関のみで、一般市場では取引されていません。そのため、「値段をつけること自体が倫理的に誤り」とされています。彼らは金銭で買う存在ではなく、生態系の中で守り続けるべき生命資産なのです。

もし個人が所有しようとすれば、国際条約違反で最大10年の懲役や高額な罰金が科されます。これほどまでに厳しい規制があるのは、ゾウガメが環境と生物多様性の象徴だからです。

ガラパゴスゾウガメの赤ちゃんはどう育つ?

ガラパゴスゾウガメの赤ちゃんは、孵化した瞬間から完全に自立して生活を始めます。卵からかえると、すぐに地面を掘って巣から出て、自分で食べ物を探します。親が世話をすることはなく、これは多くの爬虫類に共通する特徴です。

卵はメスが地面に掘った巣穴の中に4〜16個ほど産み、温度と湿度によって孵化までの期間が変化します。平均して4〜6か月で孵化しますが、気温が高ければ早く、低ければ遅くなります。また、性別は卵の温度で決まり、高温ではメス、低温ではオスが生まれる「温度依存性性決定(TSD)」が知られています。

孵化した赤ちゃんの体長はわずか5〜6cm、体重は約100gしかありません。そのため天敵に狙われやすく、自然下での生存率は10%以下です。鳥やネズミ、イグアナなどに襲われるリスクが高いため、現在は保護センターで人工的に育てる「ヘッドスタート計画」が行われています。

このプログラムでは、赤ちゃんを2〜3年育ててから野生に放ち、捕食の危険が少なくなるまで守ります。ガラパゴス国立公園局によると、この計画により生存率はおよそ10倍に上がったと報告されています

ガラパゴスゾウガメの習性にはどんな秘密がある?

ガラパゴスゾウガメの習性には、長寿と進化を支える知恵が詰まっています。まず、彼らは基本的に昼行性で、朝日が昇るとゆっくりと動き始めます。朝の太陽を浴びて体を温め、代謝を活性化させるのが日課です。ガラパゴス諸島は昼夜の寒暖差が大きいため、体温を維持するための行動が欠かせません。

日中は食べ物を探し、草や葉を食べながら少しずつ移動します。動きは遅いものの、同じルートを毎日歩くことが知られており、これは「行動の定住性」と呼ばれています。特に食料の多い場所や日陰がある地点を記憶しており、長期間同じエリアを生活圏にすることが多いのです。

また、体温が上がりすぎると、水たまりや泥の中に入って「泥浴び」をします。これには体温を下げるだけでなく、寄生虫を防ぐ効果もあります。科学的には、泥浴びが皮膚の乾燥を防ぎ、体表のバクテリアバランスを保つ役割もあると考えられています。

繁殖期になると、オス同士が首を伸ばしてにらみ合う独特の威嚇行動を見せます。戦いは激しくなく、体を押し合ったり鳴き声を上げたりして優位を競います。このときの低く響く「フッ、フッ」という呼気音は、ガラパゴス諸島の静かな森に独特の存在感を放っています。

こうした習性の多くは、エネルギーを最小限に抑えて生きるための進化的戦略です。代謝が低い彼らにとって、無駄な動きや争いを避けることが長寿の秘訣でもあります。

ガラパゴスゾウガメはどこの動物園で見られる?

ガラパゴスゾウガメは、世界でも限られた動物園でしか見ることができません。日本では上野動物園(東京都)が代表的な飼育施設です。この動物園は、エクアドル政府と正式な協定を結び、研究・教育・保全目的で飼育を行っています。

上野動物園では1950年代からゾウガメを飼育しており、最も長寿の個体は70年以上生きています。

また、世界的に見ると、アメリカのサンディエゴ動物園や、エクアドルの**チャールズ・ダーウィン研究所(サンタクルス島)**が保全の中心です。特にダーウィン研究所では、絶滅危惧種の亜種を人工孵化させ、野生復帰させる取り組みが進められています。

ガラパゴスゾウガメは展示動物であると同時に、環境教育のシンボルでもあります。動物園では、ただ見せるだけでなく、「なぜ保護が必要なのか」「人間の影響がどれほど大きいのか」を学べる展示解説を行っています。たとえば上野動物園では、ゾウガメの甲羅模型や島ごとの亜種の違いを紹介し、進化の多様性をわかりやすく伝えています。

ガラパゴスゾウガメの寿命と特徴をめぐる総括

- ガラパゴスゾウガメは、ガラパゴス諸島固有の世界最大級の陸ガメであり、環境によって姿や甲羅の形を変化させた「進化の生き証人」である。

- その寿命は100年以上に達し、代謝の低さ・遺伝子の安定性・外敵の少なさといった複合的要因によって長寿が実現している。

- 体重200kg超・甲羅1.3m級の巨体は「島の巨大化現象(アイランド・ギガンティズム)」の好例であり、捕食者がいない環境で進化した結果である。

- 島ごとに異なる環境が、ドーム型やサドル型など多様な亜種の形成をもたらし、ダーウィンの進化論にも影響を与えた。

- 一方で、過去には乱獲と外来種の影響で個体数が激減し、現在も**IUCNの絶滅危惧種(EN)**に指定されている。

- しかし、エクアドル政府やダーウィン財団による人工孵化や再導入計画が成果を上げ、個体数は徐々に回復している。

- 食べ物は主に草やサボテンなどで、乾燥地にも適応できる生理的能力を備えている。

- 飼育は法律で禁止されており、現在は動物園や研究施設のみが保護・繁殖目的で飼育している。

- 赤ちゃんは自立して生きる力を持ち、保全プロジェクトによって生存率が大幅に向上している。

- 習性は極めて省エネルギー型で、泥浴びや定住性などの行動が長寿の秘密に関係している。

- 現在では、ガラパゴスゾウガメは保全教育とエコツーリズムの象徴として人と自然をつなぐ存在となっている。

- 科学的研究や環境教育を通じて、彼らは「守るべき生命」から「共に生きる生命」へとその価値を広げている。