どこまでも続く海の上を、何時間も羽ばたかずに滑空する鳥がいることをご存じでしょうか。

その名はアホウドリ。名前の響きからは想像できないほど、知的で優雅な生き方をする海鳥です。

彼らはどんな生息地に暮らし、なぜ“かわいい”と感じる人が多いのでしょうか。

また、絶滅危惧種に指定されている彼らが、今どのように保護されているのかも気になります。

この記事では、アホウドリの特徴や由来、鳴き声、雛の成長、寿命、そして知能や習性まで、

科学的な根拠をもとに一つひとつ深掘りしていきます。

あなたの中で“海鳥”のイメージが変わるかもしれません。

- 海鳥やエキゾチックアニマルに興味がある方

- アホウドリという名前の由来を知りたい方

- 美しくてかわいい動物の知られざる一面を知りたい方

- 環境保全や絶滅危惧種の現状に関心がある方

アホウドリ 生息地とかわいい魅力のひみつ

アホウドリとは?

アホウドリは、世界最大級の翼を持つ海鳥で、地球上で最も効率的に飛ぶことができる鳥の一つです。学名は Diomedea albatrus(ディオメデア・アルバトラス)といい、日本では「アホウドリ」という名で知られています。

名前の印象とは裏腹に、非常に知的で、風を読む力や帰巣能力(きそうのうりょく)に優れた高知能の鳥です。彼らは海上でほとんどの一生を過ごし、陸に戻るのは繁殖のときだけです。

アホウドリが主に生活しているのは、北太平洋を中心とした広大な海域です。特に日本近海は重要な生息圏であり、伊豆諸島の鳥島(とりしま)は世界有数の繁殖地として知られています。鳥島は、環境省と山階鳥類研究所によって長期的な保全活動が行われており、かつて絶滅寸前だった個体数が徐々に回復してきました。

2025年現在、野生のアホウドリは約6000羽以上が確認され、そのうち日本の個体群はおよそ8割を占めています。

アホウドリは、通常1羽で広い海を移動しますが、繁殖期になると同じペアが毎年同じ場所に戻って巣を作ります。こうした行動には、精密な方向感覚と環境認識能力が関係しており、地球の磁場(じば)や風の流れ、太陽の位置を利用して自分の繁殖地を見つけると考えられています。

彼らが数千キロも離れた海域を移動しながらも正確に目的地にたどり着くのは、記憶力と自然のサインを読む能力の高さによるものです。

アホウドリの特徴は?

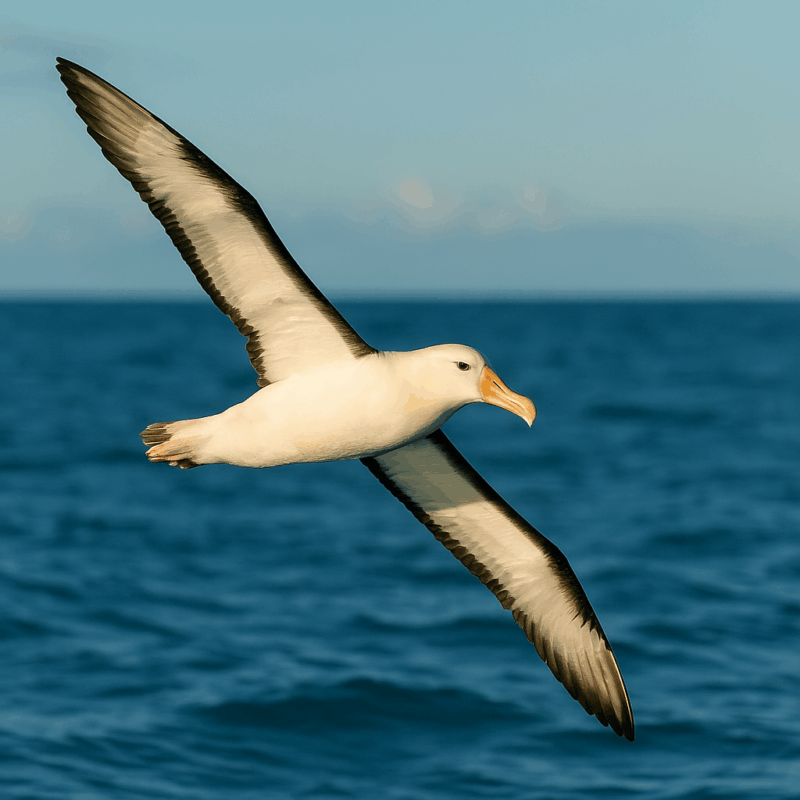

アホウドリの最も目立つ特徴は、その圧倒的な翼の長さと、飛行効率の高さにあります。最大翼開長(よくかいちょう)は3メートルを超え、これは鳥類の中でもトップクラスです。

長い翼は「動的滑空(どうてきかっくう)」という特別な飛び方に適しており、風の層を利用して上昇と下降を繰り返しながら、ほとんど羽ばたかずに何時間も飛び続けることができます。実際、観測では1日に800km以上を移動する個体も報告されています。

この驚異的な飛行能力を支えるのが、独特な体の構造です。骨は軽量で中が空洞(くうどう)になっており、翼の関節にはロック構造(固定機構)があるため、羽を広げたまま筋肉をほとんど使わずに滑空できます。

また、アホウドリは海上で暮らすために「塩腺(えんせん)」という器官を発達させています。これは海水を飲んでも体内の塩分を鼻から排出できる仕組みで、真水が手に入らない環境でも体内のバランスを保てるようになっています。

体の大きさは約80〜90cm、体重は8〜12kg前後ですが、そのほとんどが羽と骨によって構成されています。羽毛には防水性の高い油分があり、雨や波しぶきに濡れても体温を失いにくくなっています。くちばしはやや湾曲しており、魚やイカを捕らえやすい形状です。

さらに、アホウドリの目は前方寄りに配置され、立体的な視覚を持ち、海面の反射光から獲物を識別できます。研究によると、アホウドリの脳には方向感覚を司る「海馬(かいば)」が発達しており、これが長距離移動を可能にしていると考えられています。

アホウドリの生息地はどこ?

アホウドリは北太平洋から南極海まで、広い範囲で暮らしています。主に繁殖に選ぶのは、人間の立ち入りが少ない孤立した島や断崖(だんがい)地帯です。これには理由があります。外敵が少なく、強い海風を利用して飛び立つことができるからです。巣は地面に草や土を集めて作り、1度に1個の卵を産みます。親鳥は交代で温め、約80日後にヒナが孵化(ふか)します。

日本では、伊豆諸島の鳥島が最も重要な繁殖地です。20世紀初頭、羽毛目的の乱獲によりほぼ絶滅しましたが、戦後に保護活動が始まり、現在では環境省の監視のもとで個体数が増加しています。

さらに、鳥島の火山活動に備えて、山階鳥類研究所が行った「聟島(むこじま)移住プロジェクト」では、雛(ひな)を他の島へ人工的に移し、新たな繁殖地を確立することに成功しました。この活動により、リスク分散と遺伝的多様性の確保が進んでいます。

国外では、ハワイ北西部のミッドウェー諸島、アリューシャン列島、南極圏のケルゲレン諸島、フォークランド諸島などが主な生息地です。これらはいずれも風の強い地域で、滑空に適した条件が整っています。

海面温度や風のパターンによって移動ルートを変える柔軟性もあり、地球規模の環境変動に対しても一定の適応能力を示しています。

ただし、近年は海洋ごみや気候変動による影響が懸念されています。アホウドリが誤ってプラスチック片を飲み込んでしまう事例が増加しており、環境団体「BirdLife International」や日本の研究機関がその対策を進めています。

アホウドリは絶滅危惧種なの?

アホウドリは、現在も日本と世界の双方で「絶滅危惧種」に指定されています。

日本の環境省レッドリスト2024年版では、最も危険度の高い「絶滅危惧ⅠA類(CR)」に分類されています。

国際自然保護連合(IUCN)でも「絶滅危惧(Endangered)」とされ、世界的に個体数の減少が懸念されています。これは、20世紀初頭に起きた乱獲と環境破壊が大きな原因です。

当時、アホウドリの羽毛は高級な羽根布団や帽子飾りの材料として珍重され、明治時代の日本でも海外輸出の対象になっていました。その結果、鳥島などの繁殖地で何十万羽ものアホウドリが捕獲され、1910年代には「絶滅した」と記録されたほどです。

しかし、1951年にわずかな個体が再発見され、保護活動が始まりました。環境省と山階鳥類研究所が主導する「鳥島アホウドリ保護・復元プロジェクト」では、人工巣の設置やヒナの移住による繁殖地の分散が進められています。

現在では、鳥島を中心に約6000羽まで回復しましたが、依然として脆弱(ぜいじゃく)な状態です。

主な脅威は、漁業の延縄(はえなわ)による混獲(こんかく)、海洋プラスチックごみの摂取、台風や火山活動などの自然災害です。特にプラスチック破片の誤飲は深刻で、胃にたまったごみが消化を妨げ、命を落とすケースが報告されています。

それでも、国際的な協力により明るい兆しも見えています。日本・アメリカ・オーストラリアを中心にした「ACAP(アホウドリとミズナギドリ類の保全協定)」では、漁業の方法を改良し、混獲を減らす取り組みが続けられています。

アホウドリの鳴き声は?

アホウドリの鳴き声は、とても特徴的で、多様な音を使い分けることが知られています。

一般的に「ギャー」「クァッ」「ウァッウァッ」といった高めの声を発し、繁殖期にはさらに多彩な鳴き声を組み合わせた“歌”のようなパターンを持ちます。

これらの鳴き声は、求愛・警戒・威嚇など状況に応じて使い分けられ、彼らの社会行動において重要な役割を果たしています。

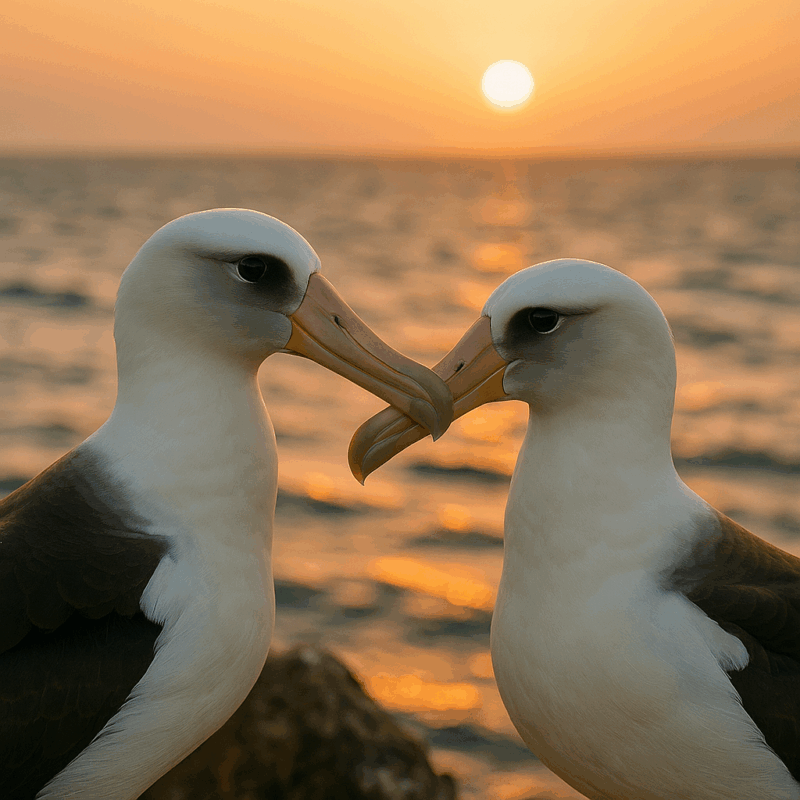

繁殖期には「求愛ディスプレイ」と呼ばれる行動が見られます。オスとメスが互いにくちばしをこすり合わせたり、頭を上下に振ったりしながら、鳴き声を交わす様子はまるでダンスのようです。これは、つがいの絆を深めるための儀式であり、年単位で同じパートナーと再会したときにも行われます。

このような鳴き声と動きの組み合わせは、アホウドリのコミュニケーション能力の高さを示しています。

さらに、研究によると、アホウドリは個体ごとに異なる声の高さやテンポを持っており、仲間を「声」で識別できることが分かっています。ヒナも親鳥の声を聞き分けることができ、成長するにつれてその音調を模倣します。これは、人間の言語学習にも似た社会的学習の一形態です。

アホウドリの名前の由来は?

「アホウドリ」という名前は、一見ユーモラスですが、その背景には人間の誤解があります。

江戸時代、日本の漁師たちは、島に降り立ったアホウドリが人を恐れず逃げない様子を見て、「愚か者(あほう)」のようだと感じたことからこの名がついたと伝えられています。

しかし実際には、アホウドリは外敵がほとんどいない孤立島で進化したため、「逃げる必要がなかった」だけなのです。つまり、“愚か”ではなく、“のんびりとした環境に適応した”結果なのです。

英語では「Albatross(アルバトロス)」と呼ばれます。この語はアラビア語の「al-cadous(大きな海鳥)」に由来し、16世紀の航海者たちにとっては“幸運の象徴”でした。船の近くを舞うアホウドリは、「無事な航海の前触れ」と信じられていたのです。

しかし、イギリスの詩人サミュエル・コールリッジの代表作『老水夫の歌(The Rime of the Ancient Mariner)』では、アホウドリを殺した船乗りが呪われる物語が描かれました。そこでは、アホウドリは「自然の加護」と「罪の象徴」の両方を表す存在になりました。

現代では、この鳥の名前の印象を変えようとする動きもあります。特に環境保全団体や動物愛好家の間では、「アホウドリ=愚か」ではなく、「アルバトロス=賢く優雅な鳥」というイメージが広まりつつあります。

アホウドリ 生息地から見る生態のふしぎ

アホウドリの知能は?

アホウドリは、見た目の穏やかさとは裏腹に、非常に高い知能を持つ鳥として知られています。

彼らの行動を観察すると、単なる本能的な動きではなく、明確な「判断」や「学習」が見られます。

例えば、海上での風向きや波の変化を記憶し、それをもとに最適な飛行ルートを選ぶ能力が確認されています。

この飛行経路の学習能力は、行動生態学では「空間記憶(spatial memory)」と呼ばれ、哺乳類にも匹敵するレベルとされています。

また、アホウドリは海流や太陽の位置、さらには地球の磁場(じば)を感知して方向を判断する「磁気感覚(geomagnetic sense)」を持っています。

これは、渡り鳥やウミガメなど一部の動物にしかない特殊な能力で、広い海の上での帰巣を可能にしている要因です。

山階鳥類研究所や米国NOAAの衛星追跡調査では、同じ個体が数千キロ離れた海域から正確に鳥島へ帰還することが確認されています。

さらに、社会的知能の高さも注目されています。繁殖期にはつがい相手の鳴き声や行動パターンを細かく記憶しており、1年後に再会した際にもそれを認識することができます。

こうした記憶と学習の積み重ねが、長期的なつがい関係を維持する鍵となっています。

アホウドリは何を食べる?

アホウドリの主な食べ物は、魚類、イカ、甲殻類(こうかくるい)などの海洋生物です。

特に夜間、海面近くを泳ぐ発光性のイカを好んで捕食することが多く、視覚が非常に発達しています。

研究では、アホウドリの目には「タペタム層」という光を反射する組織があり、暗い海でもわずかな光を利用して獲物を見つけられることが分かっています。

採餌(さいじ=えさをとる行動)方法も独特です。海面に浮かぶ魚の死骸をついばんだり、波の頂上から海中をのぞき込み、くちばしを素早く差し込んで小魚を捕まえたりします。

一度に大量の餌を探すため、1日に数百キロを移動することもあります。人工衛星追跡では、1羽のアホウドリが3日間で約2000kmを飛行しながら採餌していたことが確認されました(NOAA, 2023)。

また、胃の中には「アホウドリ油(stomach oil)」と呼ばれる高エネルギーの脂質を蓄えています。

これは消化の途中で作られ、ヒナの餌としても利用されます。非常に濃縮された栄養を持ち、わずかな量で長時間の飛行や子育てを支える重要なエネルギー源となっています。

ただし、近年は人間活動の影響による問題も報告されています。海洋に漂うプラスチックごみを魚と間違えて食べてしまう事例が増加し、消化器官にダメージを与えることが懸念されています。

環境団体BirdLife Internationalの2024年報告では、繁殖地周辺の親鳥の約30%からプラスチック片が検出されたとされています。

アホウドリの雛はどう育つ?

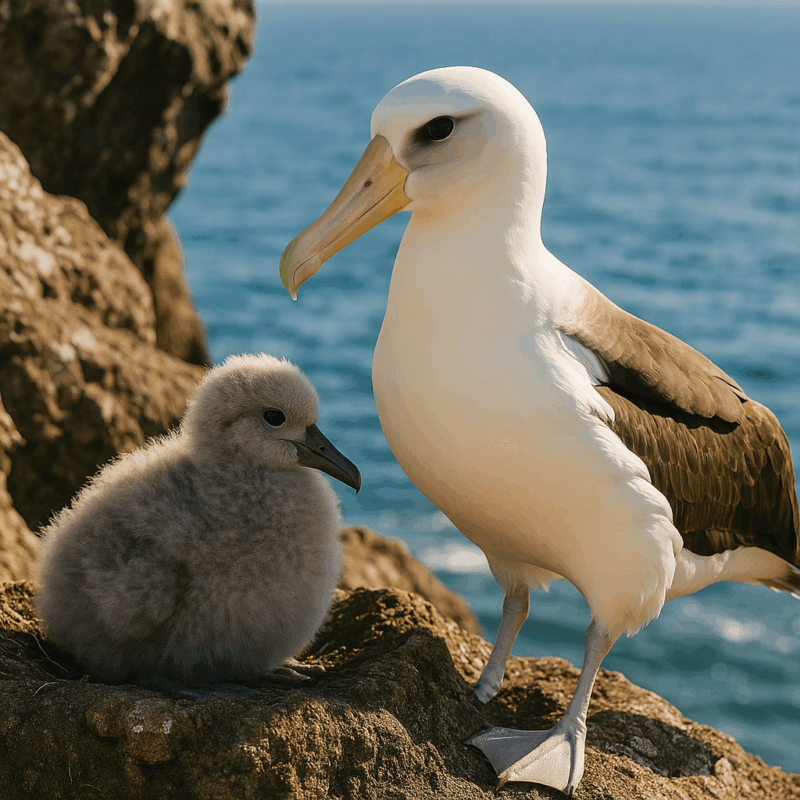

アホウドリの雛(ひな)の成長は、鳥類の中でも特に長い期間を要します。

卵は冬の初めに産まれ、約80日間親鳥に温められます。孵化(ふか)後は約8か月もの間、親鳥からエサをもらい続けます。

このように巣立ちまでの期間が長いのは、海上生活に耐えられる体力と飛行能力を十分に育てるためです。

親鳥は交代で海へ餌を探しに行き、数百キロ離れた場所から魚やイカを胃の中で油状にして運び、ヒナに与えます。

この「アホウドリ油」は非常に高カロリーで、1回の給餌で数日間生きられるほどの栄養を持っています。

また、ヒナはこの油を通じて親鳥が食べた魚の種類や場所を“味覚的に学ぶ”とされ、採餌の基礎を体で覚えていくのです。

巣立ちの時期になると、ヒナは風の強い日を選び、初めて大空へ飛び立ちます。

このときの滑空距離は短いですが、次第に飛行能力を高め、数週間以内に海上生活へ移行します。巣立った若鳥は数年間、単独で太平洋を回遊し、5〜8年後に自分が生まれた島へ帰って繁殖を始めます。

驚くべきことに、初めて帰還した個体の多くが、自分が生まれた巣の近くに新しい巣を作ることがわかっています。これは「帰巣本能(きそうほんのう)」と呼ばれ、地磁気や太陽の位置を利用して方角を把握していると考えられています。

アホウドリの子育ては非常に丁寧で、両親が協力しながら長い時間をかけてヒナを育てます。

アホウドリの寿命は?

アホウドリは、鳥類の中でも群を抜いて長寿な種です。平均寿命は40〜50年、長い個体では70年以上生きることが確認されています。

これは、繁殖回数を抑え、エネルギーを無理なく使う「スローライフ戦略」によるものです。アホウドリは成鳥になるまでに約5〜10年かかり、成熟後も毎年ではなく、1年おきに繁殖を行います。そのため体に負担が少なく、寿命を延ばすことができるのです。

この長寿の例として有名なのが、ハワイ・ミッドウェー諸島で観測されている「ウィズダム(Wisdom)」という個体です。

彼女は1951年に標識を付けられ、2024年時点でなんと72歳を超えてもなお繁殖を続けています。

これは野生鳥類として世界最長寿の記録であり、アホウドリの生命力と繁殖能力の強さを象徴しています。

また、彼らの長寿には外敵の少ない環境も影響しています。孤立した島で生活するため、天敵による捕食がほとんどありません。

さらに、海上生活によって感染症のリスクも低く、穏やかな代謝リズムが体の老化を遅らせていると考えられています。

研究では、アホウドリの細胞内に存在する抗酸化酵素の活性が高く、DNA損傷の修復能力が優れていることも示唆されています。

アホウドリの種類は?

アホウドリ科(Diomedeidae)には、現在世界で約22種類が知られています。

北太平洋に生息する代表的な3種は、日本を中心とする「アホウドリ(Diomedea albatrus)」、ハワイやアリューシャン列島で繁殖する「コアホウドリ(Phoebastria immutabilis)」、そして黒い脚を持つ「クロアシアホウドリ(Phoebastria nigripes)」です。

この3種はいずれも近縁関係にあり、外見や行動には共通点が多い一方で、生息地や羽色の微妙な違いがあります。

アホウドリ(Diomedea albatrus)は、体が白く顔に淡い黄色みを帯び、優雅な印象を与えます。

クロアシアホウドリは名前の通り黒い脚と灰褐色の羽を持ち、より精悍(せいかん)な姿をしています。

コアホウドリはその中間的な色合いで、白と黒のコントラストがはっきりしており、最も観察されやすい種類です。

これらは北太平洋グループと呼ばれ、繁殖地は日本、ハワイ、メキシコ沖などに分布しています。

一方、南半球にはワタリアホウドリ(Diomedea exulans)やハイガシラアホウドリ(Thalassarche cauta)などの大型種が生息しています。

特にワタリアホウドリは翼開長が3.4メートルを超え、地球上で最も大きな飛行鳥です。

南極周辺のフォークランド諸島やケルゲレン諸島で繁殖し、冷たい海流に適応した羽毛構造を持っています。

このように、アホウドリは地球規模で見ても多様な進化を遂げています。

それぞれの種が生息環境に合わせて微妙に異なる特徴を発達させており、羽毛の色、くちばしの形、飛行パターンまで異なります。

アホウドリの習性とは?

アホウドリの習性で特に注目されるのは、驚異的な回遊(かいゆう)能力と、つがいの絆の強さです。

繁殖期を終えると、彼らは何千キロも離れた海域へ飛び立ちます。衛星追跡の研究によると、1羽のアホウドリが太平洋を一周するルートで移動していることが確認されており、その距離は約4万キロにも及ぶことがあります。

この長距離移動は、エサを求めるだけでなく、海流や風の状態を読みながら最適なルートを選ぶ知的な行動です。

また、アホウドリは非常に強い帰巣本能(きそうほんのう)を持っています。

ヒナのころに育った島の地形や磁場の情報を記憶し、数年後に同じ場所へ戻って繁殖します。

これは「刷り込み(imprinting)」と呼ばれる行動学的現象で、他の動物には見られないほど精密な記憶能力を示しています。

つがいの絆も習性の中で際立っています。アホウドリは一度ペアになると、長期間同じ相手と行動を共にします。

求愛ダンスや鳴き声のやり取りは毎年繰り返され、パートナーを確認する儀式として重要です。

この「終生一夫一妻制(いっぷいっさいせい)」は、鳥類の中でも特に忠実な関係として知られており、互いに協力して巣作りや育雛(いくすう)を行います。

さらに、アホウドリは昼夜を問わず飛行できる能力を持ち、風を利用してほとんど羽ばたかずに移動します。

海面上で睡眠を取る際は、片目を閉じて脳の半分だけを休ませる「片側睡眠(unihemispheric sleep)」を行うことも確認されています。

この習性によって、敵を警戒しながら休息を取ることができるのです。

アホウドリ 生息地とかわいい魅力をめぐる総括

- アホウドリ(Diomedea albatrus)は北太平洋を中心に生息する大型の海鳥で、日本の伊豆諸島・鳥島が世界有数の繁殖地である。

- 一度は絶滅したと考えられたが、1950年代以降の環境省と山階鳥類研究所による保護活動で個体数が約6000羽まで回復している。

- 翼開長は最大3.4メートルに達し、「動的滑空(どうてきかっくう)」によって風を利用し、数千キロを羽ばたかずに飛行できる。

- 海上生活に適応した「塩腺(えんせん)」を持ち、海水を飲んでも体内の塩分を排出できる構造を備えている。

- アホウドリは非常に高い知能を持ち、風や波のパターンを記憶して最適な飛行経路を選ぶなど、学習能力と空間認識力に優れている。

- 食性は魚類・イカ・甲殻類が中心で、夜行性の採餌行動をとり、胃内で生成する「アホウドリ油」はヒナの栄養源として重要な役割を果たす。

- ヒナは約8か月かけて成長し、巣立ち後は5〜8年をかけて成熟。高い帰巣本能で生まれた島へ戻る。

- 寿命は平均40〜50年、最長72年が確認されており、長い時間をかけて少数の子を確実に育てる「スローライフ戦略」を取っている。

- 世界には約22種のアホウドリが存在し、日本ではアホウドリ・コアホウドリ・クロアシアホウドリの3種が確認されている。

- アホウドリは回遊距離が非常に長く、1羽で太平洋を一周(約4万km)することもあり、片側睡眠で海上でも休息できる特殊な習性を持つ。

- 現在も絶滅危惧ⅠA類(CR)に指定され、主な脅威は混獲(こんかく)、海洋プラスチック、気候変動による生息環境の変化。

- 名前の「アホウ」は逃げない性質を「愚か」と誤解した日本の漁民による命名で、実際には高い知能と環境適応力を備えた賢い鳥である。

- 英名“Albatross”は「幸運の象徴」として航海者に愛され、西洋では自然の守護者として文化的にも尊ばれている。

- 「かわいい」と言われる理由は、丸い顔立ちと柔らかな瞳、そしてつがいで寄り添う温かな仕草にあり、終生一夫一妻の絆が人々の共感を呼んでいる。