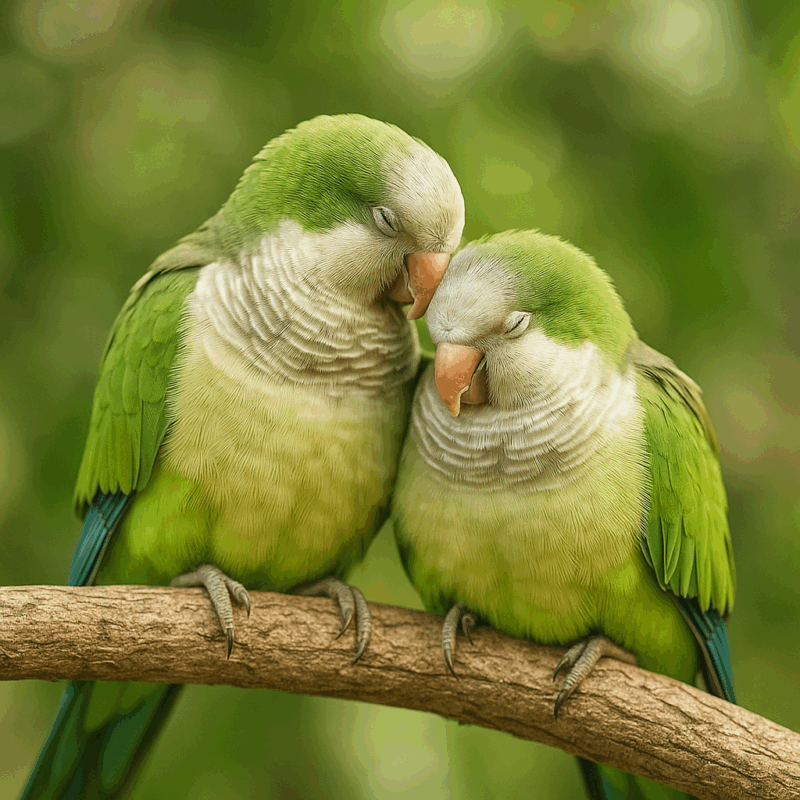

オキナインコとは、南アメリカ原産の中型インコで、まるい体型と人懐っこい性格が人気を集めています。

鮮やかな羽色やかわいい鳴き声に魅了され、「飼ってみたい」と思う人も多いでしょう。

しかし実際に飼育を始めると、思い描いた理想と現実のギャップに戸惑い、「後悔した」という声も少なくありません。

オキナインコの特徴や性格、習性を理解せずに迎えると、予想外の行動や強い鳴き声、長い寿命に驚くこともあります。

種類によって性質が異なり、値段も幅広く、さらに長期的なケアが必要なため、飼育にはしっかりとした準備が欠かせません。

では、なぜオキナインコは「かわいい」と言われながらも「後悔」されることがあるのでしょうか。

この記事では、専門家の見解をもとにオキナインコの歴史、生息地、飼育方法、性格や寿命などを詳しく解説し、

後悔せずに幸せな時間を過ごすためのポイントを掘り下げます。

- オキナインコを飼おうか迷っている方

- 鳴き声や性格についてリアルな体験談を知りたい方

- 長生きする鳥を飼う責任を理解したい方

- 飼育環境や費用など、実際の暮らしをイメージしたい方

- 鳥類の知能や社会性に興味のある動物好きな方

オキナインコがかわいいのに後悔する理由を特徴と性格から考える

オキナインコとは?

オキナインコは、南アメリカ原産の中型インコで、学名をMyiopsitta monachus(ミヨプシッタ・モナカス)といいます。

体長は約28〜30センチ、体重は100〜150グラムほどで、全身が鮮やかな緑色、胸と顔にかけて淡い灰色の羽毛を持ちます。

この羽の色の組み合わせが修道士(モンク)の衣装に似ていることから、英名ではMonk Parakeet(モンクパラキート)と呼ばれています。

野生ではアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビアなどの草原地帯に分布しており、

群れで生活する社会性の高い鳥として知られます。特に特徴的なのは、木の枝を運び、仲間と協力して巨大な巣を作る行動です。

この「共同巣」は数十羽が同時に生活する複雑な構造で、外敵や天候から仲間を守る役割を果たしています。

近年では、ペットとして世界中に広まり、アメリカやヨーロッパ、日本でも飼育されています。

ただし、飼い鳥が逃げ出して野生化した地域もあり、スペインやアメリカの一部では農作物被害が報告されています。

この繁殖力と環境適応性の高さが原因で、外来種として捕獲や繁殖制限の対象になることもあります。

オキナインコの特徴は?

オキナインコの最大の特徴は、その「知能」と「社会性」です。

研究によると、オキナインコの脳構造は他のインコ類と比べて前脳が発達しており、

音声の理解、社会的記憶、問題解決能力に優れていることが確認されています。

このため、仲間同士で声を使って個体を識別したり、状況に応じて鳴き方を変えたりすることができます。

また、インコ類の中でも珍しく、自分で巣を作る能力を持っています。

枝を口で運び、細かく組み合わせて木の上に巣を構築し、修復を繰り返しながら長期間使用します。

この巣作りは単なる本能ではなく、「仲間と協力して安全な居場所を作る」という社会的知性の表れと考えられています。

飼育下でもこの賢さは健在で、人の声をまねたり、行動を観察して学習したりします。

例えば、飼い主がドアを開ける仕草を覚え、自分でケージの鍵を開けて脱走した例も報告されています。

このような高い学習能力は魅力であると同時に、退屈を感じやすいという問題も抱えています。

退屈が続くとストレスが溜まり、羽を抜いたり(自咬症)、鳴き続けたりといった行動を起こすことがあります。

そのため、飼育する際にはおもちゃや知育道具を与え、日々の刺激を絶やさないことが大切です。

オキナインコの性格は?

オキナインコの性格は、非常に社交的で感情豊かです。

群れで生活する習性から、仲間との絆を大切にし、人間に対しても深い愛着を示します。

一度信頼関係が築かれると、呼びかけに応じて近づいてきたり、頭をなでられるのを喜んだりと、強い絆を形成します。

一方で、知能が高く感情の起伏が激しいため、気に入らないことがあるとすぐに態度に出します。

特に、放置されたり無視されたりするとストレスを感じ、鳴き声が大きくなったり、物を壊したりする行動を見せます。

これは「構ってもらえない不安」からくるもので、人間の子どもに似た心理反応といわれています。

また、オキナインコは相手をよく観察する性格です。

飼い主の声のトーンや行動を敏感に読み取り、表情の変化にまで反応します。

そのため、叱り方がきつすぎたり、放っておかれたりすると信頼関係が壊れやすくなります。

逆に、優しく声をかけ続けるとすぐに懐き、飼い主を「仲間」として認識するようになります。

このように、オキナインコの性格は「愛情深く賢い」反面、「繊細で寂しがり屋」でもあります。

一度信頼した相手にはとことん甘えますが、その分だけ関係性を維持する努力が求められます。

かわいさの裏に隠れたこの情緒的な一面を理解しないと、「こんなに手がかかるとは思わなかった」と後悔する飼い主も少なくありません。

オキナインコの鳴き声は?

オキナインコの鳴き声は非常に大きく、個体によっては80デシベル近くに達することがあります。

これは人の会話や掃除機の音に匹敵し、特に朝夕や興奮時には連続的に鳴く傾向があります。

この理由は、オキナインコがもともと群れで生活する鳥であり、声で仲間と連絡を取り合うためです。

野生では、仲間の居場所を知らせる「呼び鳴き」、危険を警告する「警戒鳴き」、安心時の「リラックス鳴き」など、

用途ごとに使い分けて発声していることが確認されています。

2024年の行動学研究(アルゼンチン・コルドバ大学)によれば、

オキナインコは20種類以上の音声パターンを持ち、状況によって声の高さやテンポを変化させることが分かっています。

また、オキナインコは人の声をまねる能力にも優れています。

言葉を覚えるのは「音の模倣」ではなく、「人との社会的なつながりを強化するため」とも考えられています。

このため、飼い主と頻繁に会話をすることで発声がより活発になる一方、構ってもらえない時間が長いと鳴き声が強くなることもあります。

住宅街で飼う場合、鳴き声が近隣トラブルになる例も報告されています。

防音シートやカバーの利用、生活リズムの一定化によって発声頻度を安定させることが推奨されます。

夜間の照明を落とし、安心できる環境を作るだけでも無駄鳴きが減ることが確認されています。

オキナインコの種類は?

オキナインコには複数の亜種と色変わりのバリエーションが存在します。

原種は「グリーンオキナインコ(Myiopsitta monachus monachus)」で、南米アルゼンチンを中心に分布しています。

そのほか、ボリビア・ブラジル・パラグアイなど地域ごとに羽色や体格がわずかに異なる個体群が報告されています。

ペットとして流通している多くは、飼育下で生まれた色変わり個体です。

代表的なものには、ブルー(青系)、シナモン(淡褐色系)、ルチノー(黄白系)、アルビノ(白系)などがあります。

これらは自然界ではほとんど見られず、遺伝子の色素変化を選択的に繁殖させた結果生まれた人工的な系統です。

ブルーオキナインコは日本でも人気が高く、温和な印象を与える色合いからペット市場の主流となっています。

一方、グリーン系は活動的で好奇心が強く、性格面でもややエネルギッシュな傾向があります。

ただし、色による性格の違いは科学的に明確な根拠があるわけではなく、

主に飼育環境や人との関係性によって性格が形成されることが研究でも示されています。

また、オキナインコの繁殖は比較的容易で、国内でもブリーダーによる安定的な繁殖が進んでいます。

ただし、遺伝的多様性が狭まると病気やストレスへの耐性が低下するリスクもあるため、

健全な繁殖管理と血統の維持が今後の課題とされています。

オキナインコの生息地は?

オキナインコは南アメリカを中心に広く分布し、アルゼンチン、ウルグアイ、ボリビア、パラグアイ、ブラジル南部などに生息しています。

標高500〜1200メートルほどの森林地帯や草原地帯を好み、人里近くでも生活する柔軟性を持っています。

他のインコ類と異なり、乾燥地帯や都市部でも適応できるのが特徴です。

野生のオキナインコは群れで行動し、樹上や電柱に「集合巣」を作ります。

この巣は直径1メートル以上にもなり、内部に複数の部屋を持つ構造をしています。

複数の家族単位が同じ巣に住むため、外敵から身を守るだけでなく、子育てや情報交換にも利用されています。

この行動は鳥類の中でも非常に珍しく、社会的知能の高さを示す例として研究が進められています。

一方で、環境への適応力が高いため、アメリカ・スペイン・イタリアなどで野生化個体が定着しています。

特にニューヨーク州やバルセロナでは、電線や送電塔に巣を作り、インフラに影響を与える例も報告されています。

日本でも、2020年代に一部の地域で逃げ出した個体が観察されていますが、定着は確認されていません。

このような高い適応性は、温暖化による生息地の変化にも対応できる可能性を示しています。

ただし、農作物を荒らす被害が出ることもあるため、各国では繁殖制御や捕獲が慎重に行われています。

オキナインコのかわいさに隠れた現実

オキナインコの寿命は?

オキナインコの寿命は、平均で20〜30年と非常に長く、飼育環境が良ければ40年以上生きることもあります。

この寿命の長さは、人間の子どもが成人して家庭を持つほどの年月に相当します。

そのため、「かわいいから」という理由だけで迎えると、後になってその責任の重さに驚く人が多いのです。

長生きの理由は、体が丈夫で、食事に柔軟性があり、ストレスへの耐性も比較的高いことにあります。

野生では群れで支え合いながら生きるため、個体としても高い社会的サポート能力を持っています。

ただし、飼育下ではその社会性が逆に孤独やストレスの原因となることがあり、

人間が「群れの仲間」として日常的に関わらないと精神的に不安定になる傾向があります。

寿命を左右する最大の要因は、食事と環境です。

ペレット(総合栄養飼料)を主食にし、野菜・果物を補助的に与えることで栄養バランスを保つことができます。

脂肪分の多いヒマワリの種ばかりを与えると、肝臓疾患や肥満を引き起こすため注意が必要です。

また、日光浴や適度な運動を取り入れ、生活リズムを安定させることで免疫力が高まります。

飼い主の中には、自分より鳥の方が長生きすることを想定しておらず、

後に引き取り先を探す必要が生じて後悔するケースもあります。

長寿であることを理解し、「最後まで一緒に過ごす覚悟」が欠かせません。

オキナインコの値段は?

2025年現在、オキナインコの販売価格はおおむね10万円から25万円ほどが相場となっています。

最も一般的なグリーンタイプは10万円前後、人気のブルーやルチノーなどの色変わり個体は20〜30万円ほどになることもあります。

価格の差は色の希少性、繁殖数、そして育成環境の質によって決まります。

購入価格以外に、飼育を始める初期費用として5万円前後が必要です。

内訳はケージ、止まり木、エサ入れ、温湿度管理器、保温ライト、知育玩具などで、

快適に暮らすためにはある程度の設備投資が欠かせません。

その後もエサ代や消耗品、病院代などで年間3万〜5万円程度の維持費がかかります。

また、鳥専門の動物病院は地域によって少なく、診療費が高くなる傾向があります。

診察費や検査費用が犬猫よりも高額になるケースもあり、突発的な出費が発生することもあります。

経済的な余裕がないまま飼い始めると、後に「費用面で継続できない」と感じる人も少なくありません。

さらに、オキナインコは輸入個体よりも国内ブリーダーの健康管理下で育った個体を選ぶことが推奨されます。

輸入個体は輸送ストレスや病気のリスクが高く、短命になりやすいためです。

信頼できるブリーダーや専門ショップを選ぶことで、健康な個体を迎えることができます。

オキナインコの飼育は?

オキナインコの飼育は、インコの中でも難易度が高い部類に入ります。

理由は、知能が高く社会性が強いため、常に刺激と交流を求めるからです。

放っておく時間が長いとストレスを感じ、鳴き声が大きくなったり、羽を抜いたりといった問題行動が起きます。

飼育環境の基本は、広めのケージと1日2〜3時間の放鳥時間です。

飛ぶことは筋力維持だけでなく、ストレス解消にもつながるため、

安全な部屋で自由に飛ばせる時間を作ることが大切です。

また、知育玩具や木の枝などを使って「考える遊び」を取り入れると、退屈を防げます。

温度は18〜28度を保ち、湿度は50〜60%程度が理想とされています。

寒さや乾燥は呼吸器疾患の原因になるため、冬場は保温ライトや加湿器を併用することが望ましいです。

さらに、紫外線を浴びることでカルシウムの吸収が促進されるため、

天気の良い日は日光浴を10〜20分程度行うと健康維持に役立ちます。

エサはペレットを主食に、葉物野菜や少量の果物を補助的に与えます。

塩分や糖分を含む人間の食べ物は有害であり、誤食しないよう注意が必要です。

また、オキナインコは寂しがり屋な性格のため、毎日声をかける、話しかけるといった交流が不可欠です。

オキナインコの後悔したエピソードは?

オキナインコを飼って後悔したという声の多くは、「かわいいけれど想像以上に手がかかる」という点に集約されます。

特にSNSや飼育者の体験談では、「鳴き声が止まらない」「留守中に不安行動が出る」「家具を壊された」などの意見が目立ちます。

これは単なる問題行動ではなく、オキナインコの社会的な知能の高さと感情の豊かさが背景にあります。

オキナインコは群れで行動する動物であり、仲間とのコミュニケーションが生活の中心です。

そのため、飼い主との接触時間が少ないと孤独を感じ、強い不安から鳴き続けたり物をかじったりします。

2023年の日本動物行動学会の報告でも、飼い主との交流時間が1日1時間未満の個体ほど、

自己刺激行動(羽を抜く、鳴き続けるなど)の発生率が高いことが示されました。

また、寿命の長さも後悔の要因となります。

20〜30年という年月の中で、飼い主の生活環境や家庭の事情が変化することは珍しくありません。

転勤や結婚、介護などによって飼えなくなるケースもあり、その結果として手放す人も出ています。

「かわいい」だけで始めた飼育が、やがて「重荷」になってしまう例も少なくありません。

ただし、後悔する人の多くは「十分な知識と準備を持たずに迎えた」ことが原因です。

日常的に関わる時間を確保し、信頼関係を築く意識を持てば、オキナインコとの関係は非常に深いものになります。

オキナインコの歴史は?

オキナインコの歴史は、南アメリカの草原地帯にまでさかのぼります。

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイなどで古くから生息しており、

現地では「知恵の鳥」として人々に親しまれてきました。

自然界では木の枝を組み合わせて巣を作り、数十羽単位の群れで生活することから、

社会性の象徴として文化的にも注目されてきました。

20世紀前半、オキナインコはヨーロッパへと持ち込まれ、ペットとしての人気が拡大します。

特に1950年代のアメリカでは「話すインコ」として人気を集め、

その知能の高さから家庭用ペットとして定着しました。

しかし同時に、逃げ出した個体が都市部に定着し、野生化したコロニーを形成する問題も生じました。

現在ではアメリカ、スペイン、イタリアなどで野生の群れが確認されており、

その数は10万羽を超えると推定されています。

野生化による影響は、農作物の食害や送電線への営巣被害などに及び、

一部の国では外来種として駆除対象にもなっています。

一方で、自然に順応し生き抜く力は「都市生態系の成功例」として学術的にも注目されています。

つまり、オキナインコは人間の活動と共に広がり、環境変化に柔軟に対応してきた鳥なのです。

オキナインコの習性は?

オキナインコの習性の中で最も特筆すべきなのは「社会的巣作り」と呼ばれる行動です。

他のインコが樹の穴や崖のくぼみを利用するのに対し、オキナインコは自ら枝を運び、直径1メートル以上の大型の集合巣を作ります。

この巣には複数の家族が同居し、通路でつながっているため、まるで「鳥のマンション」のようです。

この共同生活は仲間同士の協力や情報共有を支える社会的仕組みの一つであり、鳥類学の分野でも知能の高さを示す象徴的な例とされています。

また、オキナインコは仲間同士の音声コミュニケーションに非常に長けています。

仲間の声を識別し、鳴き声で感情や危険を伝える能力を持っています。

2022年の研究では、同一の群れ内では「固有の発声パターン」を共有しており、まるで方言のように地域ごとの鳴き方の違いが存在することが報告されました。

この習性は人間との関係でも発揮され、飼い主の声や口調を模倣して「会話」を試みます。

さらに、オキナインコは物を集めたり、形を整えたりする行動もよく見られます。

これは巣作りの本能が日常の遊びに表れているもので、紙片や枝、布切れなどをせっせと運ぶ様子は観察していて飽きません。

ただし、危険な素材を誤って飲み込むこともあるため、安全な環境づくりが重要です。

オキナインコの生息地や外来種としての扱いについては、

環境省 生物多様性センターおよびIUCNの公式データベースでも確認できます。

オキナインコがかわいいのに後悔する理由を専門的に整理した総括

- オキナインコとは、南アメリカ原産の中型インコで、高い知能と社会性を併せ持つ鳥である。

- 見た目はかわいらしいが、知能の高さから退屈や孤独に敏感で、人との関わりを強く求める性格を持つ。

- 鳴き声は80デシベル前後と大きく、仲間とのコミュニケーション手段として頻繁に使われるため、防音対策が必要になる場合もある。

- 種類はグリーンを基調とした原種をはじめ、ブルー・ルチノー・シナモンなど多様なカラーバリエーションが存在する。

- 南米では群れで巨大な共同巣を作る習性を持ち、社会的な協力関係を維持するという高度な知能行動が観察されている。

- 平均寿命は20〜30年と長く、長期的なケアと生活設計が不可欠である。

- 値段は10〜25万円前後が相場で、初期費用・維持費・医療費を含めると相当な経済的負担がかかる。

- 飼育には毎日の交流・放鳥・温湿度管理・知的刺激が欠かせず、時間と理解の両方が必要となる。

- 飼育者の後悔の多くは「鳴き声の大きさ」や「留守時の問題行動」、「寿命の長さへの準備不足」から生じている。

- 歴史的に見ても、人間社会への適応力が高く、現在は世界各地で野生化・繁殖が確認されている。

- 習性として物を集めたり巣を作ったりする行動は、ストレス発散と本能的欲求の表れであり、自然な行動として尊重すべきである。

- 総じて、オキナインコは「かわいいペット」ではなく、知性と感情を持つパートナーとして理解し、長く寄り添う覚悟が求められる。