ウズラを飼ってみたいけれど、本当に家庭で育てられるのだろうか。

そんな疑問を抱く人は少なくありません。

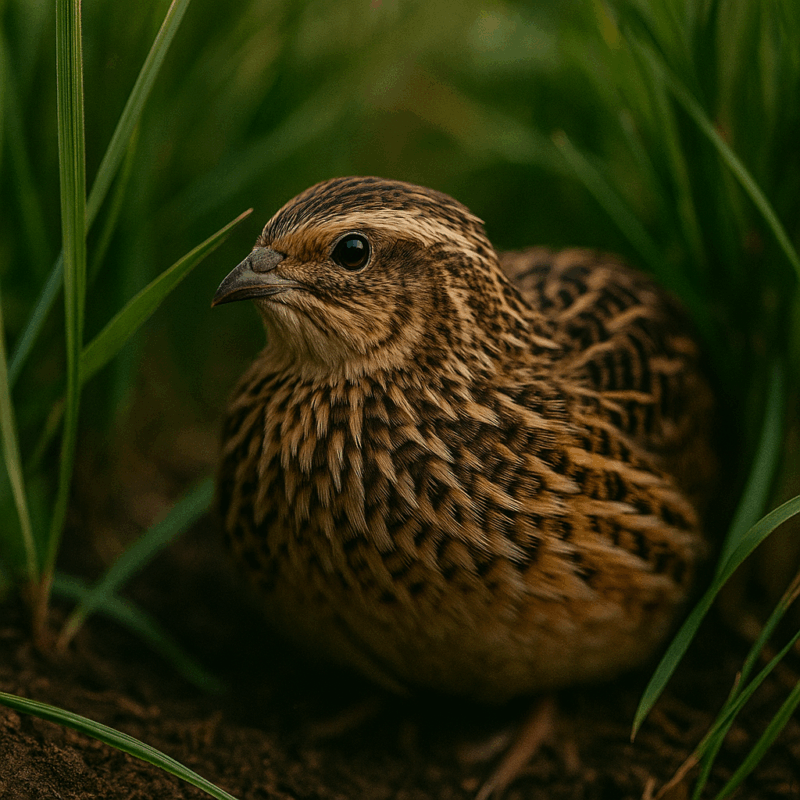

小さな体に似合わず、ウズラには独特の習性・鳴き声・生態の歴史的背景があります。

ペットとしてのウズラは、見た目の可愛らしさだけでなく、生息地に由来する行動パターンや社会性の深さにも注目すべきです。

この記事では、ウズラの飼い方を中心に、特徴・種類・値段・寿命・雛の育成・食べ物・鳴き声まで、科学的根拠に基づいて徹底的に掘り下げます。

なぜウズラは日本で古くから親しまれてきたのか?

どうすればストレスなく育てられるのか?

一羽の小さな命から広がる「家庭と自然の共存」を、一緒に探っていきましょう。

- 小型の鳥を飼ってみたいけれど、初心者でも大丈夫か知りたい方

- ウズラの生態や習性を深く学びながら正しく飼育したい方

- 鳥の鳴き声や行動の意味を理解して共に暮らしたい方

- ウズラの歴史や文化的背景に興味がある方

ウズラ飼い方の基本と特徴を知ろう

ウズラとは?

ウズラはキジ科(Phasianidae)に属する小型の陸生鳥類で、学名は Coturnix japonica(ニホンウズラ)です。

その名の通り、日本を含む東アジアを自然分布域とし、古くから飼育されてきました。

結論として、ウズラは小型で扱いやすく、比較的短期間で成熟する性質を持つため、飼育初心者にも適した鳥の一種です。

その理由は、体格が小さいため必要なスペースが比較的少なくて済むこと、また成熟が早いため繁殖サイクルが速いことなどが挙げられます。

例えば、ニホンウズラでは雌が性成熟に達するのがおよそ 63 日、雄は 52 日程度とされています。

また、卵の孵化日数は約 17 日とされており、繁殖サイクルが短い点も特徴です。

さらに、研究用途としてもウズラは広く使われており、発生学・遺伝学のモデル動物としての実績があります。

ウズラの特徴は?

ウズラにはいくつか顕著な特徴があり、飼育を考えるうえで理解しておくべき点があります。

結論として、ウズラの主な特徴は「地上性」「保護色」「短距離飛行能力」「観察性」の4点に集約されます。

まず、「地上性(ちじょうせい)」という点です。ウズラは主に地面を歩いて餌を探し、飛翔は短距離でバサバサと跳ね上がる程度に抑えられています。

この習性は野生環境での捕食者対策から来ており、地面を低く速く動く能力に特化しています。

次に、「保護色(ほごしょく)」です。ウズラの羽模様は複雑な斑点模様や色の濃淡が混じり合い、草地や荒れ地に溶け込むよう進化しています。

オスでは赤褐色系、メスでは斑模様系が一般的で、巣や幼鳥を外敵に見つけにくくする役割があると考えられます。

また、ウズラは長距離を飛ぶ能力は低いものの、驚いたときには鋭く短時間飛翔する「警戒飛行(とりあえず飛び立つ行動)」も見られます。

これにより、天敵を避けたり、移動したりする手段を持っています。

最後に、「観察性」です。ウズラは比較的落ち着いた性格で、日中活動する時間帯も明確で、静かな環境を好むため、人の近くでもある程度落ち着きます。

そのため、飼育下では行動観察がしやすい鳥と言えるでしょう。

ウズラの種類は?

ウズラには複数の種類や改良品種があり、それぞれに性質や外見が異なります。

結論として、趣味飼育で抑えておくべき種類は「ニホンウズラ系」と「ヨーロッパウズラ系(野生タイプ)」、およびその改良品種群です。

まず、ニホンウズラ (Coturnix japonica) は東アジア原産で、家禽化(かきんか:人による品種改良を通じた飼育化)が進んでいます。

この種を基に、白い羽や斑点羽、ブルー系など多くの変異(ムーテーション)が作出されており、観賞価値の高い品種が多数存在します。

次に、ヨーロッパウズラ(Coturnix coturnix)はより野性的な模様と飛翔性を持つ種とされています。趣味家の間では、野生タイプとしてその風合いを好む人もいます。

ただし、ヨーロッパウズラは日本国内での取り扱いが限定されていたり法規制が絡むケースもあるため、購入時には注意が必要です。

さらに、東南アジアなどには「ブルーブレストウズラ(青胸ウズラ/Blue-breasted quail、別名 King Quail)」など、比較的小型でカラフルな種も流通します。

ただし、これらの輸入種にはワシントン条約(CITES:国際希少野生動植物種取引条約)などの規制がかかっていることがあるため、合法性を確認する必要があります。

ウズラの種類によっては、輸入や繁殖に関する規制が適用されることもあります。

詳しくは、環境省の「外来生物法」関連ページをご確認ください。

ウズラの値段は?

ウズラの値段(価格)は、種類・品種・健康状態・取扱店・繁殖用か否かによって大きく異なります。

結論として、一般的なニホンウズラの飼育個体は 500 円~ 2,000 円前後が相場となることが多いですが、改良品種や繁殖用個体はこれを超えることもあります。

例えば、野生種に近い希少な羽色や遺伝子変異を持った品種では 1,500 円〜3,000 円程度で販売されることもあります。

また、ペア(オス+メス)や性別保証付き、成鳥個体、繁殖実績あり個体などは一般個体に比べて割高になります。

雛段階の販売では、300 円〜800 円程度で購入できるケースもありますが、育成に必要なヒーターや保温器、育雛箱など初期投資が別に必要となります。

ただし、価格だけを基準に選ぶと病弱な個体やストレスの強い個体を掴まされるリスクがあります。健康状態や羽艶(はねつや)、歩行状態、目・鼻の状態などをよく確認することが不可欠です。

ウズラの雛は?

ウズラの雛は生まれた瞬間から非常に小さく、わずか6グラムほどの体重しかありません。

そのため、自分で体温を保つことができず、飼育初期には常に保温が必要です。

最初の1週間はおよそ35℃前後を目安に保ち、成長に合わせて少しずつ温度を下げていきます。

3週間を過ぎるころには25℃前後でも安定して生活できるようになります。

この期間に温度が下がりすぎると、体力を消耗して呼吸が弱くなったり、餌を食べられなくなったりするため注意が必要です。

また、温度を上げすぎると逆に熱中症のような状態になり、口を開けて呼吸をする「はあはあ」とした仕草が見られます。

このような様子が見られたときは、温度を1~2℃下げて様子を観察します。

餌は「初生ヒナ用飼料」を中心に与え、常に新鮮な水を用意します。

栄養が足りないと羽の生えそろいが遅れたり、成長が止まることもあります。

雛のうちは、1日に数回少量ずつ与え、食べ残しは清潔に取り除くようにしましょう。

この時期に人の手を頻繁に入れると驚いて弱ってしまうため、静かで暗めの場所に飼育ケースを置くと安心します。

約3週間で成鳥の姿に近づき、体の羽毛が生えそろってきます。

この時期から徐々に保温を外し、外気温に慣れさせていくと健康に育ちやすくなります。

ウズラの鳴き声は?

ウズラの鳴き声は「ピッピッ」「ホーホケ」など、高く短い音が特徴です。

結論から言えば、鳴き声の大きさや回数は性別や環境によって大きく異なります。

オスは縄張りを主張したり、メスを呼んだりするときに大きな声で鳴く傾向があります。

一方、メスは穏やかでほとんど鳴かないため、「静かに飼いたい」という人にはメスが向いています。

オスの鳴き声は朝方や夕方に多く、これは野生で活動が活発になる時間帯と同じです。

また、光の当たる時間が長すぎると発情が促されて鳴き声が増えることがあります。

そのため、日照時間を1日12~14時間程度に調整すると、過剰な発情や鳴きすぎを防ぐことができます。

鳴き声の音量はインコやオウムよりも小さく、木造住宅などでも十分に飼える程度です。

ただし、個体差があり、性格や環境によってはやや大きく鳴く個体もいます。

音に敏感な人や集合住宅で飼う場合は、防音性のあるケージを選ぶと安心です。

また、鳴き声はウズラの健康状態を知る手がかりにもなります。

普段より鳴かなくなった、声がかすれている、息が荒いといった変化があれば、ストレスや体調不良の可能性があるため早めに確認しましょう。

ウズラ飼い方のコツと長く育てる秘訣

ウズラの寿命は?

ウズラの寿命は、飼育環境の質によって大きく変わります。

一般的にペットとしての寿命は2〜3年ほどとされていますが、温度・衛生・ストレス管理を徹底することで4〜5年ほど生きる例もあります。

野生では捕食や寒暖差の影響を受けるため1〜2年が平均ですが、人の保護下ではこれより長寿になる傾向があります。

寿命を左右する主な要因は、環境ストレスと栄養バランスです。

ウズラは非常に敏感な鳥で、大きな音や急な動きに驚くと体を強張らせたり羽をばたつかせて逃げようとします。

このような状態が続くと心拍数が上昇し、体力を消耗して寿命が短くなることがあります。

また、食事の質も寿命に直結します。

カルシウムやビタミンを多く含む餌を与えることで、骨や卵殻を健康に保てます。

とくにメスは卵を頻繁に産むため、カルシウムが不足すると骨がもろくなる「産卵性低カルシウム症」を起こす危険があります。

常に清潔な水とともに栄養を十分に補いましょう。

さらに、日照時間の管理も寿命を延ばす鍵です。

人工照明を使う場合でも1日12〜14時間の明暗リズムを作ることで、体内時計(サーカディアンリズム)が安定し、ストレスが軽減されます。

人と同じように、安定した生活リズムが長生きの秘訣になります。

ウズラの食べ物は?

ウズラの食事は、健康を支える最も重要な要素の一つです。

結論から言うと、主食には専用の配合飼料を使用するのが最も安全で確実です。

配合飼料とは、トウモロコシや大豆かす、魚粉、穀物をウズラに最適な栄養バランスで混ぜ合わせた餌のことです。

ウズラは高タンパク質を必要とする鳥で、

成鳥にはおおよそ20%前後のタンパク質が理想とされています。

これに加えて、カルシウム・リン・ビタミンDを十分に摂取させると、骨格や羽の状態を保つのに役立ちます。

副食としては、小松菜やチンゲン菜などの青菜を少量与えると良いでしょう。

これらはミネラル補給と同時に、食欲増進にも効果があります。

ただし、水分の多い野菜や果物を与えすぎると下痢を起こすことがあるため、1回あたり少量にとどめます。

また、自然に近い栄養を補う目的で、乾燥ミルワーム(昆虫)を

週に数回与えると喜びます。動物性タンパク源は羽の発達に関わるため、成長期や換羽期(かんうき:羽が生え変わる時期)には特に効果的です。

水は毎日交換し、できるだけ冷たすぎず常温に保ちます。

水質が悪化すると、細菌やカビが繁殖して病気の原因となることがあります。

飲み水の皿や給水器は毎日洗い、汚れを残さないようにしましょう。

ウズラの習性は?

ウズラは、地上で生活する鳥として進化した独特の習性を持っています。

結論から言えば、ウズラの習性を理解することが、快適な飼育環境を作るうえで欠かせない基礎になります。

まず、ウズラは「砂浴び」を好みます。

これは羽に付いた汚れや油分を落とし、体温を調整する自然な行動です。

砂浴び用の容器に細かい砂を入れておくと、ウズラは体を左右に傾けながら器用に砂を浴び、健康な羽を保ちます。

次に、「地面をついばむ」行動があります。

野生では土の上で餌を探すため、飼育下でも本能的につつく仕草を続けます。

床材に木くずや紙チップを敷き、金網だけの床を避けることで、足を痛めずに自然な行動を取らせることができます。

また、ウズラは仲間との距離感を保ちながら暮らす鳥です。

複数飼育する場合は1羽あたり30cm四方以上のスペースを確保し、オス同士を狭い場所で一緒にすると争いが起きることがあります。

オス1羽に対してメス2〜3羽の比率で飼うと安定します。

夜になると静かに休むため、照明を落として落ち着いた環境を保つと良いです。

昼夜のリズムを整えることで、鳴きすぎや不安行動が減少します。

ウズラの生息地は?

ウズラはアジア、ヨーロッパ、アフリカの温帯から亜熱帯にかけて広く分布している鳥で、日本では北海道から九州にかけての農耕地や草原で見られます。

結論として、ウズラは「開けた土地を好む地上性の鳥」であり、森林の中や湿地帯などにはあまり生息しません。

野生のウズラは、背の低い草地や耕作地を好み、地面を歩きながら昆虫や種子を探して生活しています。

農作業の合間や田畑の周辺で鳴き声を聞くことができる地域もあり、昔から日本人にとって親しみ深い鳥でした。

ただし、農地の減少や環境の変化により、近年は野生個体が減少傾向にあります。

また、ウズラは渡り鳥の一種であり、日本のウズラは秋になると南の地域へ渡ることが知られています。

この行動は気温や餌の減少に対応するためで、温暖な地域では一年を通して定住する個体もいます。

飼育下でウズラの自然な行動を引き出すには、野生の環境に近い条件を再現することが大切です。

たとえば、地面をついばめるような床材を敷き、太陽光の当たる時間を調整して昼夜のサイクルを保つことで、

ストレスを抑えつつ健康的な生活リズムを維持できます。

ウズラの歴史は?

ウズラは古くから人間と深く関わってきた鳥です。

結論として、ウズラは「最も古く家禽化(かきんか)された鳥のひとつ」とされています。

日本では弥生時代の遺跡からウズラの骨が見つかっており、

すでに人の暮らしと近い距離で存在していたことがわかっています。

平安時代には貴族の間で「鳴き合わせ」と呼ばれる遊びが流行し、オスの鳴き声を競う風習が文化として残りました。

江戸時代になると、ウズラは庶民にも広がり、鳴き声を楽しむ観賞用の鳥としても人気を集めました。

明治以降は飼育技術が発展し、食用卵を生産する家禽としても活用されるようになります。

さらに20世紀以降、ウズラは科学研究の分野でも重要な役割を担うようになりました。

特に発生学(せいせいがく)や遺伝子研究において、卵の観察や成長過程の解析に適していることから、多くの研究施設で使われています。

ウズラの飼い方まとめ

ウズラを健康に育てるためには、

自然に近い環境を再現し、ストレスを最小限に抑えることが何よりも大切です。

結論から言うと、「静かな場所・清潔な飼育環境・適切な餌と温度」が三本柱です。

まず、ケージは風通しの良い場所に設置し、直射日光やエアコンの風が直接当たらないようにします。

ウズラは急激な温度変化に弱く、20~28℃前後が最も快適とされています。

冬場は保温ランプを、夏場は通気性を重視して過ごしやすくしましょう。

床材には木くずや砂を敷き、定期的に交換して清潔を保ちます。

湿気がこもると細菌が繁殖し、脚や羽に病気が出やすくなるため注意が必要です。

食事は配合飼料を中心に、野菜やミルワームなどを少量加えると栄養バランスが良くなります。

カルシウム補給のためにカットボーン(鳥用の貝殻)を置いておくのも効果的です。

また、ウズラは臆病な性格なので、大きな音や急な動きを避け、落ち着いた空間で過ごさせることが大切です。

人に慣れてくると、手から餌を食べたり、名前を呼ぶと反応を見せたりすることもあります。

ウズラの飼育は決して難しくありません。

基本を守り、毎日観察して小さな変化に気づくことで、数年にわたって健康に暮らすことができます。

ウズラ飼い方の総括|小さな鳥を健やかに育てるための知識と実践ポイント

- ウズラはキジ科の小型鳥で、日本をはじめアジアやヨーロッパに広く分布する。体が小さく扱いやすく、飼育初心者にも向いている。

- 地上で暮らす地上性の鳥で、飛ぶよりも走るのが得意。床材には自然に近い素材を使い、足に負担をかけない環境を整えることが重要。

- 主な種類はニホンウズラとヨーロッパウズラで、観賞用や研究用に多くの改良品種が存在する。品種によって性格や見た目、鳴き声が異なる。

- 購入価格は1羽あたり500~2000円が相場。健康で清潔な環境で育った個体を選ぶことが、長期飼育の第一歩となる。

- 雛の時期は温度と餌の管理が最重要。最初の1週間は35℃前後を保ち、少しずつ室温に慣らしていく。静かな環境が成長の鍵になる。

- 鳴き声はオスとメスで大きく異なる。オスは縄張りや求愛で鳴くが、メスは穏やかで静か。日照時間を調整することで鳴きすぎを防げる。

- 平均寿命は2〜3年だが、清潔でストレスの少ない環境では4〜5年生きることもある。適切な温度と日照リズムが健康維持につながる。

- 食事は配合飼料を基本とし、青菜やミルワームなどで栄養バランスを補う。カルシウム不足は骨や卵殻の異常を引き起こすため注意が必要。

- 習性として砂浴びを好み、地面をついばむ行動を見せる。これらの自然な行動を再現できる環境を用意するとストレスが減る。

- 野生のウズラは草原や農地で暮らし、餌を探しながら移動する。飼育下でも昼夜のサイクルを保つことで本来の行動リズムを維持できる。

- ウズラは古くから人間と関わり、古代の文化や科学研究に貢献してきた。特に日本では平安時代から観賞用として親しまれている。

- 飼育の基本は「静かな場所・清潔な環境・栄養・適温」。この4点を守れば、ウズラは長く健康に暮らし、身近な癒しを与えてくれる存在になる。