あなたは「比内鶏」と聞いて、どんな姿を思い浮かべるでしょうか。

高級地鶏の代名詞として知られる一方、その生態や歴史的背景を深く知る人は意外と少ないかもしれません。

秋田の厳しい自然が育てた比内鶏とは、単なる食用鶏ではなく、野生の血を色濃く残す特異な存在です。

鳴き声の意味、生息地の環境、そして雛から成鳥になるまでの成長過程には、他の鶏には見られない秘密が隠されています。

なぜ比内鶏はここまで特別視されてきたのでしょうか?

この記事では、比内鶏とは何かをあらためて探り、その魅力と背景にある科学・文化・自然の交差点を紐解いていきます。

- 動物や鳥類の生態に興味がある方

- 地鶏やブランド鶏の本当の違いを知りたい方

- 秋田の自然や伝統文化に関心のある方

- 飼育・繁殖などを学んでみたい探究心のある方

比内鶏とは?特徴や生態、歴史から見る本当の姿

比内鶏とは?

比内鶏とは、秋田県北部の比内地方(現在の大館市周辺)を原産とする日本の在来鶏(ざいらいけい)で、国の天然記念物に指定されている極めて貴重な鶏です。

日本の在来鶏は全国で十数品種ありますが、比内鶏はその中でも特に保存状態が良く、学術的・文化的価値が高いとされています。

現在「比内鶏」という名は高級地鶏の代名詞としても知られていますが、市場で販売される“比内鶏の肉”の多くは、純系比内鶏(天然記念物)ではなく「比内地鶏(ひないじどり)」という交雑種です。

純粋な比内鶏は、秋田県の指定保存農家や研究施設のみで飼育されています。

この鶏は、雄と雌それぞれが血統登録され、DNA検査により純度が確認されるほど厳重に管理されています。

文化庁および秋田県比内鶏保存会によると、現在の飼育羽数はわずか数千羽ほどで、野生化している個体は存在しません。保護目的以外での飼育・販売は禁止されており、許可なく繁殖させることもできません。

比内鶏は、寒冷な秋田の気候に適応した強靭(きょうじん)な体をもち、肉の味が濃い在来種として古くから知られてきました。

この特徴を活かし、昭和50年代にロードアイランドレッドという品種と交配させて作られたのが「比内地鶏」です。

比内鶏 特徴とは?

比内鶏の特徴は、外見的な美しさ・成長の遅さ・強い生命力の3つに集約されます。

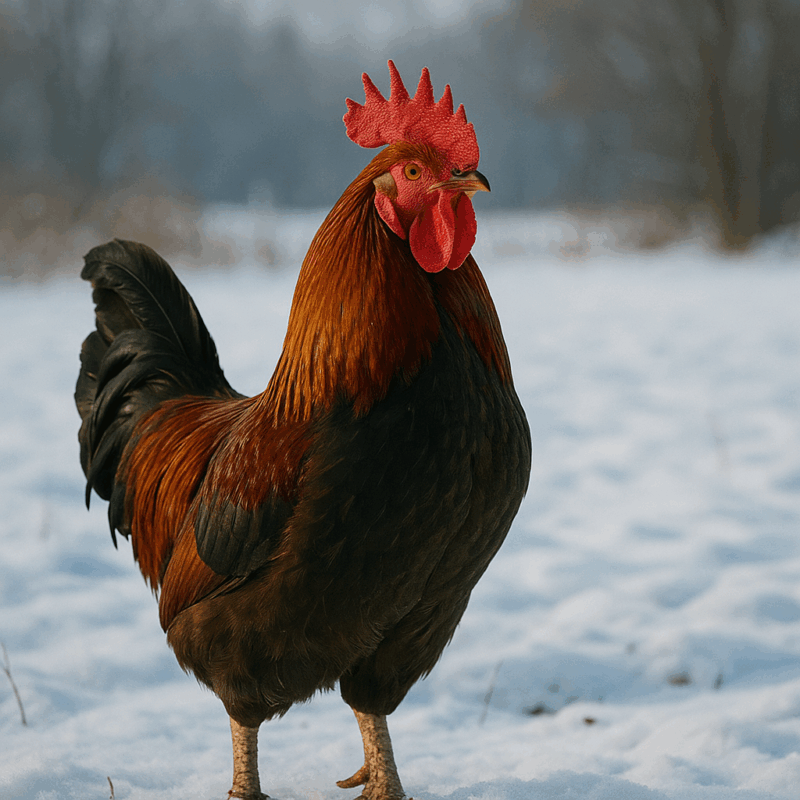

まず外見ですが、雄は赤褐色から黒みがかった羽をもち、首から胸にかけて金色の光沢が見られます。尾羽は長く、上向きに反り返るような形をしており、在来鶏の中でも特に気品があります。

雌はやや淡い褐色で、全体的に落ち着いた印象を与えます。鶏冠(とさか)は小さく、寒冷地でも凍傷になりにくい形状です。

体重は雄が約3.7kg、雌が2.5〜3.0kg前後と中型で、肉用にも適した体格を持っています。

ただし、成長スピードが遅く、一般的な肉用鶏のように数か月で出荷できるわけではありません。

卵を産む数も少なく、1年間に産卵する数は約80〜100個ほどで、一般的な採卵鶏(約300個)に比べてはるかに少ないです。この“生産性の低さ”が逆に、比内鶏の肉質を独特の風味に育てています。

肉は筋繊維がきめ細かく、脂肪が少ないのに旨味成分であるイノシン酸やカルノシンが豊富です。

これが、比内地鶏の濃厚でコクのある味わいにつながっています。

秋田県の畜産試験場による分析でも、比内鶏系統の肉は他の地鶏に比べて脂肪が少なく、たんぱく質含有量が高いことが示されています。

また、比内鶏は性格的に神経質で、環境の変化や人の接近に敏感に反応します。

強い警戒心をもち、他の鶏に比べて逃げ足が早いことから、飼育には落ち着いた環境が求められます。

この「野生に近い気質」こそが、比内鶏が何百年も姿を変えず生き続けてきた理由だと考えられています。

比内鶏 鳴き声とは?

比内鶏の鳴き声は、他の鶏にはない「長鳴き」が特徴です。

特に雄は、低く太い声で「コー、コーオオオー」とゆっくり鳴き、10〜20秒続くこともあります。

この性質から、比内鶏は「長鳴き鶏(ちょうめいどり)」の一種に分類されており、秋田県では声良鶏(こえよしどり)や金八鶏(きんぱちどり)と並んで秋田三鶏として知られています。

秋田三鶏記念館(大館市)によると、比内鶏の鳴き声は「朝を告げる福音」として昔から親しまれてきました。

江戸時代には、雄鶏の鳴き声の長さや美しさを競う「長鳴き比べ」が開催され、優れた鶏は藩主に献上されたと伝えられています。

地域では、比内鶏の鳴き声を「人々の暮らしのリズムを刻む音」として大切にしてきました。

科学的にも、比内鶏の鳴き声が長い理由は気管の構造にあるとされています。

比内鶏の気管は一般的な鶏よりも長く、空気をためて一度に吐き出すことができるため、声を長く伸ばすことができます。

また、鳴くときに喉の周囲の筋肉を強く収縮させることも、持続的な鳴き声を可能にしていると考えられています。

この長鳴きの性質は、単なる生理現象ではなく、比内鶏の行動的特徴とも関係しています。

雄は鳴き声によって縄張りを主張し、群れの秩序を保とうとするのです。

そのため、鳴き声は仲間への合図や自己表現の一種でもあります。

比内鶏 生息地とは?

比内鶏の生息地は、秋田県北部の比内地方を中心とした地域で、現在の大館市周辺がその発祥地とされています。比内地方は、米代川の流域に広がる山間地帯で、冬は積雪が多く、気温が氷点下10度以下になることもある厳しい環境です。こうした寒冷な気候の中で生き延びてきた比内鶏は、日本の在来鶏の中でも特に環境への適応力が高い品種といえます。

比内鶏は、もともと農家の裏庭や畑のそばで放し飼いにされ、自由に餌を探して暮らしていました。そのため、人間と自然の境界に近い環境で進化してきたとも言えます。米代川沿いの肥沃な土地では昆虫や植物の種子が豊富で、比内鶏はそれらをついばんで栄養を得ていました。寒さに耐えられる厚い羽毛や、地面を掘って餌を探す強い脚力も、この地域の自然に合わせて発達した特徴です。

現在、比内鶏の純系個体は、秋田県比内鶏保存会や県指定の保存農家によって管理されています。これらの施設は、大館市比内町や扇田地区などに集中しており、地域ぐるみでの保護体制が整っています。天然記念物に指定されているため、県外への持ち出しや個人飼育は禁止されています。血統の純度を保つため、繁殖計画もすべて自治体と文化庁の指導のもとで行われています。

比内地方は、現在でも「比内鶏の里」として観光資源にも活用されており、秋田三鶏記念館などではその生息環境を再現した展示が行われています。これにより、地域の人々が比内鶏の文化的価値を理解し、後世に伝える活動が進められています。

比内鶏 習性とは?

比内鶏は、他の家禽には見られない独特の習性を持つ在来種です。その行動や反応には、野生に近い本能が今も残っています。たとえば、比内鶏は非常に用心深く、周囲の環境の変化に敏感に反応します。見知らぬ人や突然の音に驚いて身を低くする行動をとることが多く、これは天敵から身を守る本能の名残と考えられています。

群れの中では明確な上下関係を持ち、特に雄同士は縄張り意識が強い傾向にあります。鳴き声を使って互いの存在を示すほか、羽を大きく広げて相手を威嚇する行動も観察されています。

繁殖期になると、雄は雌の周囲をゆっくり歩きながら尾羽を立て、喉を膨らませて誇示行動を行います。これは求愛の一種で、比内鶏が社会的なコミュニケーション能力を持っている証拠でもあります。

また、比内鶏は飛翔力が強く、放し飼いの際には低い塀や柵を軽々と飛び越えることができます。これは比内地方の山林や段丘など起伏のある地形で生活してきたことに関係しています。体力があり、警戒心も強いため、自然界に近い行動を今でも見せることがあります。

採食行動も特徴的です。比内鶏は土をつついて昆虫や草の種を探し、自ら餌を見つけます。この行動は「地面採餌性(ちめんさいじせい)」と呼ばれ、放牧環境に適応している証拠です。狭い飼育環境よりも、広い場所を自由に動ける環境を好む傾向が強いとされています。

比内鶏 歴史とは?

比内鶏の歴史は、江戸時代初期までさかのぼります。秋田県の郷土資料によれば、17世紀頃にはすでに比内地方で特有の地鶏として飼育されており、その美しい羽と肉質の良さから「比内の鶏」として知られていました。農家では肉や卵だけでなく、鳴き声の長さや姿の美しさを競うためにも飼われていた記録が残っています。

江戸時代後期には、秋田藩の特産として比内鶏が将軍家や京都の公家に献上されることもありました。特に「長鳴き鶏」としての名声は高く、比内鶏の雄が鳴く姿は“吉兆”とされ、人々に福を呼ぶ象徴として扱われていました。

しかし明治以降、産業化が進むと効率の良い西洋種との交配が盛んになり、純粋な比内鶏の数は急減します。昭和初期には絶滅が危惧されるまでになりましたが、地元の有志や教育関係者の努力により、1942年(昭和17年)に国の天然記念物に指定され、保存活動が始まりました。これが比内鶏保護の大きな転換点となります。

戦後、秋田県は比内鶏の繁殖施設を整備し、保存農家を中心とした血統維持の仕組みを作りました。同時に、比内鶏の肉質の良さを活かした新たな品種「比内地鶏」の開発が進められ、地域の経済にも貢献するようになります。こうして、文化遺産としての比内鶏と、食文化としての比内地鶏の両方が確立されました。

現在でも、大館市の「秋田三鶏記念館」では比内鶏の実物展示や歴史資料が公開され、地域の子どもたちへの学習教材として活用されています。比内鶏は、単に過去の遺産ではなく、今も秋田県の誇りとして生き続ける存在です。

比内鶏は1942年(昭和17年)に国の天然記念物に指定されました。指定内容の詳細は、文化庁の「国指定文化財等データベース」で確認できます。

比内鶏とは?飼育や種類、寿命、食文化に秘められた魅力

比内鶏 性格とは?

比内鶏の性格は、穏やかでありながら警戒心が強く、人に対して慎重な面を見せることで知られています。秋田県比内鶏保存会の記録によると、比内鶏は長年にわたって自然に近い環境で飼われてきたため、他の家禽よりも野生の本能を多く残しているとされています。これは、長い年月をかけて地域の風土に適応してきた結果であり、突然の音や人の動きに敏感に反応する個体が多いことが特徴です。

雄は特に縄張り意識が強く、他の雄が近づくと鳴き声や姿勢で優位性を示そうとします。こうした行動は、群れの秩序を保つための自然な社会行動であり、野鳥のキジ類にも似た特徴といえます。一方で、雌は落ち着いた性格で、巣作りや抱卵(ほうらん)の際には強い母性を見せます。卵や雛を守るために外敵に立ち向かう行動も観察されています。

比内鶏は、他の人慣れした鶏種とは異なり、積極的に人に近づくことはあまりありません。しかし、長期間同じ飼育者のもとで育てられると、人の声や姿を認識して警戒を弱める個体もいます。このような柔軟な性質は、知能が高い在来鶏ならではの特徴です。

また、環境変化に対して非常に敏感なため、狭い鶏舎や騒がしい場所ではストレスを感じやすいとされています。保存農家では、この性格に合わせて風通しがよく静かな環境で飼育することが求められています。比内鶏は「静寂を好む鶏」とも呼ばれ、自然と調和した生活を送るときに最も健康に育つといわれています。

比内鶏 食べ物とは?

比内鶏の食べ物は、自然の恵みを中心とした多様なものです。基本的には穀物や野菜などの植物性の餌を好みますが、自然環境下では虫やミミズ、小石、草の芽なども食べます。比内地方は山と田畑が近く、地面をついばむだけで多くの栄養を得ることができる豊かな土地です。そのため、比内鶏は古くから放し飼い(自由に動き回れる飼育方法)で飼われてきました。

比内鶏の食性には「自分で餌を探す行動」が深く関係しています。地面を掘ったりついばんだりすることで、自然と運動量が増え、筋肉が発達します。この行動が、比内鶏特有のしっかりとした肉質を生み出しているのです。秋田県の畜産試験場の報告でも、比内鶏系統の鶏は運動量が多いほどイノシン酸(旨味成分)が増加する傾向があるとされています。

現代の保存農家では、比内鶏に与える飼料にもこだわりがあります。トウモロコシや麦ぬかのほか、地元の米ぬかや大豆かすを配合した自然飼料が主流で、抗生物質や成長促進剤は一切使用されません。飼料の内容は秋田県の飼育基準によって定められており、これが「安全で自然な比内鶏」の品質を支えています。

また、季節によって食べ物の内容が変化するのも比内鶏の特徴です。夏は昆虫や草の種を中心に、冬は人が与える穀物飼料を主に食べます。こうした季節変化に対応する食性は、比内地方の気候と密接に関係しており、自然に逆らわずに生きる知恵といえます。

比内鶏 飼育とは?

比内鶏の飼育は、日本の家禽の中でも特に難しい部類に入ります。天然記念物として厳重に保護されているため、一般の家庭で飼うことはできません。飼育を許可されているのは、秋田県が指定した保存農家や研究機関だけです。これらの農家では、飼育数や血統を県や文化庁に報告する義務があります。

飼育方法は自然に近い「平飼い(ひらがい)」が基本です。比内鶏は狭い場所を嫌い、自由に歩き回ることで健康を保ちます。広い敷地の中で日光を浴び、地面をついばむ行動をさせることが重要です。また、気性が繊細なため、他の動物や人の声が多い場所ではストレスを受けやすく、体調を崩すことがあります。そのため、飼育環境は静かで風通しの良い場所が望ましいとされています。

冬の寒さが厳しい秋田では、鶏舎に防風設備を設けたり、わらや木材で保温する工夫が行われています。ただし、暖房を使いすぎると自然のリズムが乱れるため、あくまで「自然に慣らす」ことが原則です。このような環境で育つことで、比内鶏は丈夫な羽毛と強い免疫力を得ます。

飼育者は一羽ごとの健康状態を細かく記録し、繁殖時期や産卵数も管理しています。現在ではDNA検査による血統確認が義務化され、純粋な比内鶏の保全が科学的にも支えられています。比内鶏保存会では、繁殖計画や遺伝情報を県のデータベースに登録し、将来の保存に役立てています。

比内鶏 雛とは?

比内鶏の雛(ひな)は、孵化(ふか)した直後から非常に繊細で、温度や湿度の管理が欠かせません。生まれたばかりの雛は体重が約40グラムほどしかなく、体温を自分で維持できないため、孵化後3週間ほどは30℃前後の環境で育てる必要があります。保存農家では電熱器や保温ランプを使い、気温や湿度を常に一定に保ちながら飼育を行っています。

比内鶏の雛は他の鶏より成長が遅く、一般的なブロイラーが2〜3か月で成鳥になるのに対して、比内鶏は約半年をかけてようやく成鳥になります。この長い成長期間は、在来鶏が本来持つ自然な発育リズムを保つためのもので、健康的で骨格のしっかりした個体に育ちます。急速な成長を求めない飼育方針は、生命に無理をかけない「自然共生型の繁殖法」として評価されています。

雛の時期は、羽の色で性別を見分けるのが難しいため、DNA検査で雌雄判定を行う場合もあります。雄は成長とともに黒みを帯びた羽が増え、尾羽が長く伸びます。雌は褐色(かっしょく)に近い淡い羽色に変化し、体がやや小柄になります。これらの特徴は、生後3か月ごろからはっきりしてきます。

純系の比内鶏の雛は、秋田県の保存会や研究機関が厳重に管理しています。天然記念物のため、一般への販売や譲渡は禁止されており、個人で飼育することはできません。交配には文化庁と秋田県の許可が必要で、すべての雛が血統登録され、識別番号で追跡されています。

比内鶏 種類とは?

比内鶏は、日本の在来鶏の中でも特に純血性が高く、基本的に「一系統(いっけいとう)」しか存在しません。文化庁が定める天然記念物の指定範囲にも、明確に「秋田県比内地方原産の比内鶏」と記載されており、地域と血統の両方が認定条件となっています。つまり、他県で生まれた交配個体や外見が似ている鶏であっても、正式な比内鶏とは認められません。

一方で、食用として全国に流通している「比内地鶏(ひないじどり)」は、比内鶏の雄とロードアイランドレッドという採卵種の雌をかけ合わせた交雑種です。この組み合わせによって、比内鶏の豊かな旨味と野性味を残しつつ、成長の早さや産卵性を改善した鶏が誕生しました。比内地鶏は、農林水産省が定める「地鶏JAS規格」に登録されており、純系比内鶏とは別の産業系統として扱われます。

純系の比内鶏は、現在でも秋田県比内鶏保存会が中心となって保護しています。DNA検査により他種との交雑がないかを確認し、血統の純度を保つ努力が続けられています。羽の色や形、体格、鳴き声など、すべての個体が一定の基準を満たさなければ「比内鶏」として登録されません。

また、比内鶏は外見的な特徴から「黒尾型」と「赤尾型」の2つの表現型に分けられることがあります。これは色の個体差であり、品種としての分類ではなく、同じ遺伝的グループに含まれます。いずれも力強い脚と小さな鶏冠を持ち、秋田の寒さに耐える体の構造をしています。

比内鶏 寿命とは?

比内鶏の寿命は、一般的な鶏よりも長く、平均で8〜10年ほどといわれています。これは、比内鶏が自然のリズムに合わせた飼育環境で育つことと、遺伝的に強い生命力を持っていることが理由です。保存農家では、10年以上生きた個体の記録もあり、他の品種にはない長寿性が報告されています。

比内鶏は人工的な改良をほとんど受けていないため、急速な成長を求める現代の肉用鶏とは異なり、体に無理のない生き方をします。この自然な成長サイクルが、体内の代謝や免疫力を安定させ、結果として寿命を延ばしていると考えられます。秋田県比内鶏保存会によると、適切な飼育環境とストレスの少ない生活を維持すれば、12年以上生きる個体も珍しくありません。

寿命に影響を与える最大の要因は環境です。比内鶏は音や光に敏感で、落ち着かない環境では体調を崩す傾向があります。適度な運動と日光、そして静かな空間が健康を保つ条件です。過密な飼育や高温多湿の環境は避けられ、自然の風が通る鶏舎が理想とされています。

また、栄養バランスのとれた飼料も長寿の鍵です。穀物に加えて、野菜や虫などの自然食材を与えることで、腸内環境が整い免疫力が高まります。こうした自然に近い飼育方法は、比内鶏の本来の生理的リズムを守る上でも重要です。

比内鶏とはの総括:秋田が誇る在来鶏が語る「命と文化の物語」

- 比内鶏とは、秋田県大館市周辺を原産とする日本の在来鶏で、国の天然記念物に指定されている極めて貴重な品種である。

- ・比内鶏の純系個体は県の保存農家や研究機関で厳格に管理され、一般人が飼育・販売することは法律で禁止されている。

- ・外見は赤褐色から黒みがかった羽が特徴で、特に雄の尾羽は長く上向きに反り返り、美しさと威厳を兼ね備えている。

- ・比内鶏の鳴き声は「長鳴き鶏」として知られ、太く長い声で鳴く性質から秋田三鶏の一つに数えられている。

- ・生息地である比内地方は寒冷で雪が多く、その厳しい自然環境に適応した比内鶏は、強い生命力と高い耐寒性を持っている。

- ・習性として警戒心が強く、群れの中に明確な序列を作る社会性を持ち、野生のキジに近い行動特性を今も残している。

- ・江戸時代から秋田藩の特産として飼われ、昭和17年には国の天然記念物に指定されて保存活動が本格化した。

- ・性格は慎重で臆病だが、慣れると人を認識し穏やかな一面も見せるなど、知能の高さと個体差の豊かさが特徴。

- ・食べ物は穀物・昆虫・草の種などを中心とした自然食で、放し飼いによる運動量の多さが肉質の良さに直結している。

- ・飼育は自由に動ける平飼いが基本で、ストレスの少ない静かな環境と季節に応じた温度管理が欠かせない。

- ・雛の成長はゆっくりで、約半年かけて成鳥になる。DNA検査による血統管理が徹底され、遺伝的純度を守っている。

- ・比内鶏は基本的に1種類のみの純系統であり、交雑種の「比内地鶏」はその血を受け継いだ食用ブランドとして区別される。

- ・寿命は平均8〜10年と長く、自然に沿った飼育を行えば10年以上生きる個体もいるなど、長寿性の高い在来種である。

- ・比内鶏は、秋田の自然と人の共生の歴史を体現する存在であり、命を急がせず守り続ける姿が文化遺産として今も受け継がれている。