烏骨鶏という名を聞いたとき、あなたはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。

黒い骨、薬膳のスープ、あるいは高級卵?

しかし、その烏骨鶏が「どんな鳥なのか」「どれくらい生きるのか」「ペットとして飼えるのか」「値段はいくらくらいなのか」と問われると、意外と知られていないのが現実です。

本記事では、烏骨鶏の特徴や性格、鳴き声、食べ物、ひなや種類などを科学的根拠と専門家の知見を交えながら徹底的に掘り下げます。

烏骨鶏を「ただ珍しい鳥」としてではなく、一緒に暮らすパートナーとして見つめ直してみませんか。

- 烏骨鶏をペットとして迎えてみたい方

- 珍しい鳥の飼育に興味がある方

- 烏骨鶏の寿命や値段など、リアルな情報を知りたい方

- 烏骨鶏の特徴や性格を詳しく理解したい方

- 烏骨鶏の鳴き声や習性に疑問を持っている方

烏骨鶏の寿命・ペットとしての特徴や値段をわかりやすく解説

烏骨鶏とはどんな鳥なの?

烏骨鶏(うこっけい)は、中国を原産とするニワトリの一品種で、皮膚や骨、内臓までも黒いという非常に珍しい特徴を持っています。

その黒さの原因は、体全体に多く分布する「メラニン色素」で、通常のニワトリには見られない遺伝的特性です。

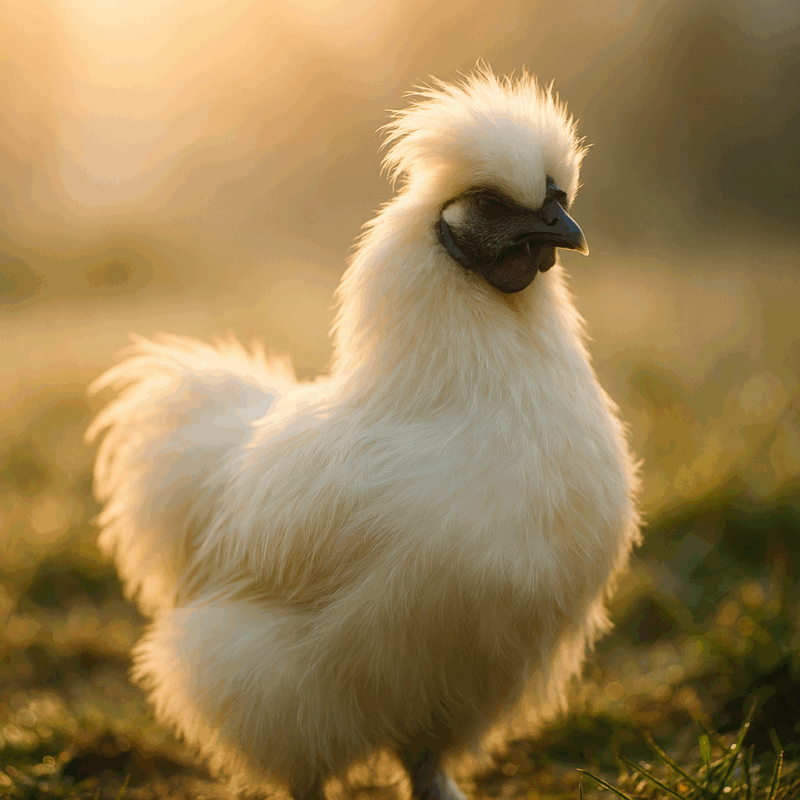

羽毛は白くふわふわしており、まるで綿毛のような質感があるため、海外では“Silkie(シルキー)”とも呼ばれます。

体は小柄で、成鳥でも1kg前後と軽く、見た目も温和な印象を与えます。

日本へは江戸時代に伝わり、当初は高貴な家や寺院で珍しい鳥として飼われていました。

のちに薬膳料理の材料としても重宝され、滋養強壮に良い食材として知られるようになります。

古くから「不老長寿の鳥」と呼ばれてきた背景には、こうした栄養価の高さと神秘的な外見が関係しているのです。

また、烏骨鶏の脚の指は5本あることが多く、一般的なニワトリ(4本)とは明確に異なります。

この形質は遺伝子の違いによるもので、進化的にも特異な存在です。

その独特な姿と性質から、観賞用やペットとしても人気が高まっています。

烏骨鶏の特徴は何が特別?

烏骨鶏は、外見・体質・卵の性質など、すべての面で他のニワトリとは一線を画しています。

最大の特徴は、皮膚・骨・肉・内臓までもが黒いことです。

これは「真皮メラニン細胞」が全身に広く存在しているためで、世界でも数少ない体質です。

羽毛は絹のように柔らかく、羽軸(うじく:羽の中心を支える軸)がほとんどないため、風になびくように広がります。

このふわふわとした見た目から、観賞用として人気が高く、ペットとして抱き上げることにも向いています。

また、烏骨鶏は他のニワトリに比べて卵の数が少ないのも特徴です。

一般的なニワトリが年間200個以上産むのに対し、烏骨鶏は年間50~80個ほどしか産みません。

しかし、その卵は黄身が濃く、栄養価が非常に高いとされています。

タンパク質、ビタミンB群、ミネラルが多く含まれ、「健康卵」として高値で取引される理由でもあります。

さらに、烏骨鶏は体温が高く、寒さに弱い傾向があります。

そのため冬季は保温が必要であり、湿気を避けた環境での飼育が望ましいです。

烏骨鶏の性格はどんな感じ?

烏骨鶏は非常に穏やかで、温厚な性格を持つ鳥として知られています。

群れで生活することを好み、仲間と寄り添う姿がよく見られます。

ペットとして飼うと人に慣れやすく、手から餌を食べたり、呼びかけに反応したりする個体も多いです。

一般的なニワトリのように攻撃的になったり、縄張りを強く主張したりすることはほとんどありません。

むしろ、他の個体や人間に対しても協調的な行動を取る傾向があります。

ただし、音や急な動きには敏感で、ストレスを感じやすい一面もあります。

静かで安定した環境を用意することで、烏骨鶏は安心して過ごすことができます。

また、ヒナの時期から人と関わるほど信頼関係を築きやすく、成長後も穏やかな性格を維持しやすいです。

飼育者の声や姿を認識し、一定の感情表現を見せる点も、烏骨鶏の魅力のひとつです。

烏骨鶏の寿命はどれくらい?

烏骨鶏の寿命は、平均で8年から12年といわれています。

これは一般的なニワトリ(平均5〜8年)よりも長寿で、飼育環境や健康管理が良ければ15年以上生きる例も確認されています。

長生きする理由の一つに、穏やかな性格でストレスを感じにくい点が挙げられます。

ただし、寒暖差や湿気、寄生虫などの環境要因には比較的敏感です。

特に冬季の寒さと湿度の高さは体調を崩す原因になるため、飼育場所は清潔で乾燥し、10℃を下回らないように保温が必要です。

また、烏骨鶏は羽毛が柔らかく密度が高いため、雨や雪に濡れると乾きにくく、体温を奪われやすいという弱点もあります。

健康を保つには、日光浴をさせてビタミンDを生成させることも大切です。

さらに、バランスのとれた飼料と清潔な水を毎日与え、定期的に床材や止まり木を交換することで感染症を防げます。

呼吸器疾患やダニ・シラミの寄生は寿命を縮める原因となるため、月に一度の健康チェックを行うことが望ましいです。

長寿の烏骨鶏に共通するのは、「清潔・静か・適温」の3つの条件を満たしていることです。

飼い主が丁寧に観察し、小さな変化にも気づいて対応することが、寿命を延ばす最大の秘訣と言えるでしょう。

烏骨鶏をペットにできるの?

結論から言うと、烏骨鶏はペットとして飼うことが可能です。

日本では家禽(かきん)として扱われており、飼育に特別な許可は不要です。

ただし、一般的な鳥類よりもデリケートな面があり、適した環境を整える必要があります。

まず、烏骨鶏は群れで生活する性質を持つため、1羽だけで飼うと孤独を感じてストレスが溜まります。

理想的なのは2〜3羽程度の複数飼育で、仲間同士で安心できる環境をつくることです。

また、体を動かすスペースが必要で、1羽あたり最低でも1㎡以上の広さを確保しましょう。

鳴き声は比較的静かですが、オスは朝方に短く「コケッ」と鳴くことがあります。

住宅街で飼う場合は、防音対策として木材で囲った飼育小屋を設置したり、夜間は暗幕で朝日を遮る工夫をすると安心です。

また、外飼いの場合は天候の影響を受けやすいため、屋根付きの小屋と風よけを用意することが重要です。

毎日の餌やり・水替え・清掃を怠らず、触れ合いの時間を持つことで、烏骨鶏は人懐っこくなります。

烏骨鶏の値段はいくらくらい?

烏骨鶏の値段は、個体の年齢・血統・羽毛の色・販売元によって大きく異なります。

2025年現在の国内平均では、ひな(生後1か月未満)が1羽あたり1,000円〜3,000円、

若鳥(3〜6か月齢)が5,000円〜8,000円、

成鳥(1歳以上)は1万円前後が目安です。

ただし、純血の系統や展示会用・繁殖用の個体になると、2万円〜3万円を超えるケースもあります。

中には「白色烏骨鶏」や「シルキー種」など、特に羽毛の質や見た目が優れた個体が高値で取引されることもあります。

価格だけで選ぶのではなく、健康状態と飼育環境を確認することが重要です。

信頼できるブリーダーや動物取扱業者から購入することで、感染症や遺伝的疾患のリスクを減らせます。

また、購入後も飼育用品・餌代・光熱費などが継続的にかかります。

1羽あたり年間で1万〜1万5千円ほどが目安であり、長期的な飼育計画を立てることが大切です。

烏骨鶏の寿命・ペット生活を支える生態と歴史を探る

烏骨鶏のひなはどんな姿?

烏骨鶏のひなは、生まれた瞬間から他のニワトリとは少し違う印象を与えます。

体は小さく丸みを帯び、羽毛は白や灰色がかった綿毛のように柔らかく、手のひらに乗るほどの大きさしかありません。

一般的なニワトリのひなが黄色っぽいのに対し、烏骨鶏のひなは淡い灰色や乳白色が多く、見た目にも神秘的です。

ひなは体温調整がうまくできないため、飼育初期には25~30℃程度の保温が必要です。

保温電球やヒーターを使い、常に一定の温度を保つことが健康維持の鍵となります。

また、湿度は40~60%が理想で、空気が乾燥しすぎると羽毛がパサつき、体力を奪われてしまいます。

生後1週間を過ぎると少しずつ自分で餌をついばむようになります。

餌は細かい鶏用の粉餌(ひな用配合飼料)を与えると消化しやすく、体の発育にも適しています。

成長スピードは穏やかで、生後3か月でようやく成鳥の半分ほどに達します。

この時期に人との接触を増やすと、成鳥になっても人を怖がらない性格になります。

毎日声をかけたり、手から少量の餌を与えたりすることで、信頼関係が形成されていきます。

烏骨鶏の鳴き声はうるさい?

烏骨鶏の鳴き声は、他のニワトリと比べるととても静かです。

特にメスはあまり鳴かず、穏やかに「クックッ」と小さな声を出す程度です。

このため、住宅地での飼育にも向いており、近隣トラブルが起きにくい鳥種として知られています。

一方、オスは本能的に朝方に「コケコッコー」と鳴くことがありますが、声量は一般的なニワトリの半分ほど。

短く、低く、こもったような声質のため、静かな環境なら防音対策をしなくても許容できる範囲です。

また、驚いたり、餌をねだったりすると「クルルッ」「クッ」といった独特の鳴き声を出すこともあります。

鳴き声は個体差が大きく、飼育環境が穏やかであればあるほど静かになります。

暗い時間帯に光を感じると鳴き始める性質があるため、夜間は鶏小屋に暗幕をかけ、朝日を遮る工夫が有効です。

烏骨鶏の声は「うるさい」というより、むしろ個性や感情の表れに近いものです。

飼い主が近づくと安心して小さく鳴くこともあり、意思疎通の一つとして受け取ると、より深い絆を築けます。

烏骨鶏の種類にはどんな違いがある?

烏骨鶏には、世界的に見てもいくつかの系統や品種が存在します。

最も一般的なのは「白色烏骨鶏」で、日本国内でも広く飼育されています。

真っ白な羽毛と穏やかな性格が特徴で、観賞用や卵用として人気があります。

一方、中国では黒色や灰色、褐色を帯びた「黒烏骨鶏」や「絹烏骨鶏(シルキー)」が代表的です。

黒系統は薬膳料理に使われることが多く、特に「中国烏骨鶏スープ」は滋養強壮の定番とされています。

また、羽毛の長さや密度で区別される系統もあり、顔まわりに“ひげ”のような羽を持つ「ビアーデッドタイプ」や、ひげのない「ノンビアーデッドタイプ」に分類されます。

さらに、日本では体が小型の「ミニ烏骨鶏」も見られます。

体重が500~800gと軽く、狭いスペースでも飼いやすいのが特徴です。

色や姿は白色系とほぼ同じですが、行動が活発で好奇心旺盛な個体が多い傾向にあります。

どの種類にも共通するのは、穏やかな性格と高い母性本能です。

見た目や大きさの違いはあっても、飼い主に対して温かい反応を示す点が烏骨鶏の魅力といえるでしょう。

烏骨鶏の食べ物は何をあげればいい?

烏骨鶏は雑食性で、穀物・野菜・昆虫など、自然界のさまざまな食べ物をバランスよく摂取します。

飼育下では、市販の鶏用配合飼料を主食にするのが基本です。

この飼料にはトウモロコシ・大豆・カルシウム・ビタミンが含まれており、健康な羽毛や卵を維持するために欠かせません。

副食としては、小松菜・キャベツ・にんじんなどの刻んだ野菜を与えると良いでしょう。

野菜には食物繊維とミネラルが多く含まれ、消化を助ける効果があります。

また、週に数回ほどミルワーム(乾燥昆虫)などの動物性たんぱく質を加えると、栄養バランスが整います。

反対に、果物や人間用のパン、お菓子など糖分の多い食べ物は控える必要があります。

烏骨鶏は脂肪がつきやすく、肥満になると産卵能力や免疫力が低下することが分かっています。

常に新鮮な水を用意し、毎日交換することも重要です。

水が汚れていると細菌感染の原因となり、体調を崩しやすくなります。

さらに、季節ごとに栄養を調整するのも理想的で、冬は高カロリーな飼料を、夏は消化の良い軽めの餌を与えると良いでしょう。

飼育データによると、バランスの取れた餌を与えられている烏骨鶏は、寿命が平均2〜3年延びる傾向があります。

烏骨鶏の習性にはどんな特徴がある?

烏骨鶏は、穏やかで温厚な性格を持ちながらも、いくつかの興味深い習性があります。

まず代表的なのが「砂浴び」です。

地面にくぼみを掘り、砂を体にかけるこの行動は、ダニや汚れを落とすだけでなく、体温調整の役割も果たします。

砂浴びができる場所を常に確保しておくと、健康状態の維持に役立ちます。

次に、烏骨鶏は「群れで行動する」傾向が強く、仲間との距離感を大切にします。

群れの中で社会的な秩序を保ち、互いに安心感を与えながら生活します。

このため、単独飼育よりも2羽以上で飼うほうがストレスが少ないことが知られています。

また、烏骨鶏の母性本能は非常に強く、自分の卵だけでなく他の鳥の卵も温めようとすることがあります。

ヒナが生まれた後も長期間にわたって世話を続けるなど、鳥類の中でも特に「子育て上手」な種類といえます。

日光浴を好み、朝方に日光を浴びて体温を上げる習性もあります。

この行動は免疫力の維持につながり、病気を防ぐ自然なリズムの一部です。

夜は静かに休み、1日の生活リズムがとても安定しています。

烏骨鶏の歴史はいつから始まったの?

烏骨鶏の歴史は古く、少なくとも2000年以上前の中国にさかのぼります。

古代文献『本草綱目(ほんぞうこうもく)』には、烏骨鶏が滋養強壮の薬膳素材として記録されており、

「黒い骨の鶏は気血を補い、老いを防ぐ」と記されています。

その後、中国からシルクロードを経てヨーロッパに伝わり、16世紀には西洋でも“Silkie fowl”として知られるようになりました。

当時は「毛のような羽を持つ不思議な鳥」として見世物にされたこともあり、珍獣としての人気が高まった時期もあります。

日本には江戸時代中期に伝わったとされ、当初は大名や寺院で観賞用として飼われていました。

その後、明治時代に入ると食用としての価値も注目され、「烏骨鶏卵」や「黒鶏スープ」などが高級品として扱われるようになります。

戦後は一時的に数が減りましたが、1970年代以降、ブリーダーによる血統管理が進み、安定した繁殖が可能になりました。

現在では日本各地の農家で飼育されており、卵や肉のブランド化も進んでいます。

一方で、近年は「癒しのペット」としての人気も高まっており、

観賞用として飼育されるケースが増加しています。

烏骨鶏の飼育や品種改良に関する最新の公式情報は、以下の機関が詳しくまとめています。

👉 農林水産省「家畜の遺伝資源」公式ページ

専門的な研究報告や家禽(かきん)全般のデータを参照したい場合は、こちらもおすすめです。

👉 公益社団法人 日本家禽学会(公式サイト)

烏骨鶏の寿命・ペット・値段を踏まえた総括

- 烏骨鶏(うこっけい)は、中国原産のニワトリの一品種で、皮膚や骨まで黒くなる独特の遺伝的特徴を持っている。

- 性格は非常に温厚で、人に慣れやすく、ペットとしても飼いやすい鳥種である。

- 平均寿命は8〜12年とされ、一般的なニワトリよりも長生きする傾向がある。

- 長寿のためには、清潔で乾燥した環境と、10℃を下回らない適温管理が重要である。

- 食性は雑食性で、主食に配合飼料、副食に野菜や昆虫を与えると健康が保てる。

- 鳴き声は控えめで、特にメスは静かであり、住宅街でも比較的飼いやすい。

- 群れで暮らす習性があり、1羽よりも2〜3羽で飼う方がストレスが少ない。

- 烏骨鶏のひなは灰色がかった柔らかい羽毛に包まれ、保温と湿度管理が成長の鍵となる。

- 価格はひなで1,000〜3,000円、成鳥で1万円前後が相場だが、血統や毛並みにより高額になる場合もある。

- 飼育費用は年間1〜1.5万円ほどで、比較的維持しやすい。

- 烏骨鶏は2000年以上の歴史を持ち、古代中国では薬膳や滋養食材として珍重されてきた。

- 現代では食用だけでなく、癒しのペットや観賞用としての人気も高まっている。

- 人と共に歩んできた長い歴史と穏やかな性格から、烏骨鶏は「美しさと安らぎをもたらす鳥」として位置づけられている。

- その存在は、生命の尊さや自然との共生を改めて感じさせてくれる、まさに特別な生き物である。