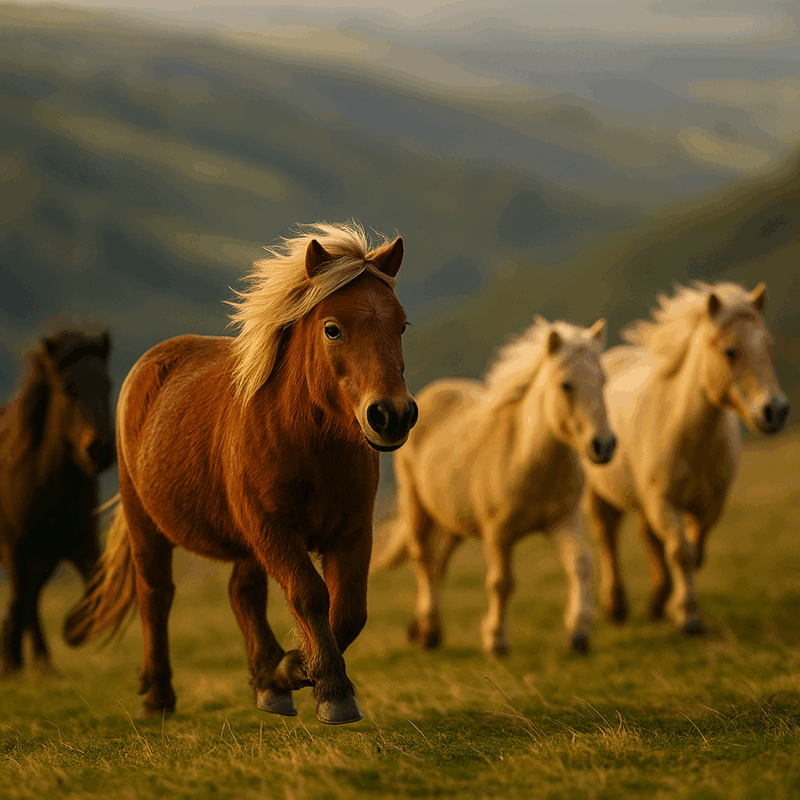

小さくて愛らしい姿から「子どもの馬」と思われがちなポニー。

しかし、その可愛い見た目の裏には、意外なほどの筋力と知性が隠れています。

では実際、ポニーは何キロまで乗れるのでしょうか?

ペットとして飼えるのか、性格や種類の違いは?

この記事では、ポニーの特徴や歴史、ロバとの違いまで、専門家の視点から掘り下げて紹介します。

ポニーの本当の魅力を知れば、きっとあなたの「かわいい」の基準が変わるはずです。

- ポニーのことを「かわいい」と思って詳しく知りたくなった方

- 動物園や牧場で見たポニーに乗ってみたいと思った方

- ペットとしてポニーを飼ってみたいと考えている方

- ポニーとロバの違いを知りたい方

ポニー 何キロまで乗れる のかを専門的に解説

ポニーとはどんな動物?

ポニーとは、体が小さく見た目がかわいらしい馬の仲間のことを指します。

しかし、単に「小さい馬」というわけではなく、歴史的・生物学的に確立した「小型馬のグループ」として分類されます。

一般的に、肩の高さ(きょうこう)が147センチメートル以下の馬をポニーと呼ぶことが多く、これは国際的な基準としても広く使われています。

ただし、国や団体によって基準は少し異なり、アメリカ馬術協会(USEF)では147cm以下、イギリス馬術協会では148cm以下と定義されるなど、わずかな違いがあります。

また、「ポニー=子どもの馬」ではなく、成長しても体が小さい品種そのものを意味しています。

ポニーは北ヨーロッパやアジアの寒冷地で発達した種が多く、厚い被毛と短い脚を持っています。

特にスコットランド原産のシェトランドポニーは、荒れた天候と貧しい土地で生き抜くため、自然に小型で丈夫な体へと進化しました。

このような体のつくりは、寒さや風雨に耐えるために最適化された結果です。

また、ポニーは体が小さい分、エネルギーを効率的に使う体質で、少ない食料でも長く活動できます。

この点で、大型馬に比べて環境への適応力が高く、厳しい気候や粗食にも強いといえます。

さらに、ポニーは人間との関係も深く、古くから農耕・運搬・乗馬などに活用されてきました。

特にイギリスや北欧では、子どもの乗馬教育やセラピー動物としての活躍が多く、穏やかな性格と知能の高さが評価されています。

そのため現在では、動物園や牧場だけでなく、教育施設やリハビリ現場でも見られるようになりました。

ポニーの分類や基準については、国際馬術連盟(FEI)の公式サイトでも詳しく確認できます。

ポニーの特徴は?

ポニーの最大の特徴は、小型でありながら驚くほど力強く、丈夫な体を持つことです。

体の構造を見てみると、一般的な馬よりも胴が短く、脚が太くて筋肉が密集しています。

この体型によって重心が低く安定し、坂道や不整地でもしっかりとした足取りを維持できます。

また、ポニーの骨格は太く、関節の可動域も広いため、体の小ささに対して非常に高い耐久力を誇ります。

被毛も厚く、特に寒冷地に生息する品種は冬毛が密に生え、雪や雨にも耐えられる構造です。

シェトランドポニーやウェルシュポニーなどは、極寒の地域で長く飼育されてきたため、毛が長く、皮下脂肪が厚くなっています。

一方で、温暖な地域のポニーは毛が短く、動きが軽やかで、より乗馬向きの体格をしています。

このように、ポニーは環境に合わせて身体的特徴が異なり、どの品種もその地域の自然環境に適応した結果です。

性格面では、人懐っこく知能が高い一方で、強い意志や独立心を持つ傾向があります。

そのため、優しく接すればよく懐きますが、粗暴な扱いをすると警戒するようになります。

学習能力が高いため、一度信頼関係を築くと人の声や表情をよく理解して行動するようになります。

こうした知能と感受性の高さから、ポニーは教育現場や動物療法(アニマルセラピー)でも広く利用されています。

ポニーは何キロまで乗れる?

ポニーが乗せられる体重には明確な目安があり、一般的には「ポニーの体重の約20%」が安全な限界とされています。

この基準は、アメリカ馬術協会(USEF)や英国馬術協会(BHS)などでも採用されており、科学的な観点からも妥当とされています。

馬やポニーの筋肉・骨格は体重の増加に敏感で、過剰な負荷をかけると背中や関節に負担が生じるためです。

たとえば、体重が300kgのポニーなら、60kg前後までが安全な範囲といわれています。

ただし、これはあくまで「鞍具を含めた総重量」での目安です。

もし鞍(くら)や装備が10kgある場合、実際に乗る人の体重は50kg程度に抑えるのが望ましいでしょう。

また、筋肉の発達具合や年齢によっても適性は変わります。

若いポニーや調教を受けている個体はやや重い荷重にも耐えられますが、高齢や病後の個体はより慎重な判断が必要です。

特に背中の筋肉(背筋群)が弱い個体に重い負荷をかけると、腰痛や背骨の歪みを起こすことがあります。

このため、乗馬クラブや教育施設では、子どもが乗る場合でも定期的に健康チェックを行い、ポニーの体調に合わせて騎乗時間や体重制限を調整しています。

また、ポニーによっては人を乗せるよりも荷物を引く作業のほうが得意な品種もおり、それぞれの特性に合わせた利用が求められます。

ポニーの性格はどんなタイプ?

ポニーは、穏やかで人に懐きやすい動物として知られています。

しかし、単に「おとなしい馬」というわけではなく、知能が高く、感情表現が豊かな性格を持っています。

長年人と関わってきた歴史の中で、人間の指示や感情を読み取る力を発達させてきたため、しつけ方次第で性格の出方が大きく変わります。

信頼関係を築けば非常に協調的になりますが、無理な命令や乱暴な扱いを受けると頑固になったり、拒否反応を示すこともあります。

このように、ポニーは人間と同じように「相手を選ぶ」一面を持っているといえます。

また、ポニーは学習能力が高く、良い経験を積むと長く記憶して行動に生かします。

一度覚えた動作や経路を忘れにくいため、調教を続けることで安全に乗馬や芸を行えるようになります。

反面、嫌な経験も忘れにくく、恐怖心を与えるような出来事があると、それ以降人を警戒するようになる場合があります。

このため、ポニーを扱う際には「安心できる環境」と「穏やかな接し方」が欠かせません。

ポニーの性格は、品種や飼育環境によっても異なります。

たとえば、シェトランドポニーは賢く忍耐強い一方で、独立心が強く、時に指示を無視することもあります。

ウェルシュポニーは社交的で、集団で行動することを好む傾向があります。

このように、性格には個体差があるものの、共通して「高い知性と感受性を持つ」という特徴が見られます。

ポニーとロバの違いは?

ポニーとロバは外見が似ているため、同じ動物と思われることがありますが、実際には分類学上まったく異なる動物です。

ポニーはウマ科ウマ属に属する「小型馬」ですが、ロバはウマ科ロバ属(アスルス属)に属する別種です。

両者は近縁関係にありますが、染色体の数も異なり、自然交配では繁殖が難しいとされています。

例外的に、オスのロバとメスの馬の間に生まれる「ラバ(mule)」や、メスのロバとオスの馬の間に生まれる「ケッテ(hinny)」が存在しますが、これらは原則として繁殖能力を持ちません。

体の特徴を見ると、ポニーはふさふさとしたたてがみと長い尻尾を持ち、全体的に丸みのある体形をしています。

一方、ロバは直立した短いたてがみを持ち、耳が非常に長いのが特徴です。

鳴き声も大きく異なり、ポニーは「ヒヒーン」と鳴くのに対し、ロバは「イーアッ」と独特の声を出します。

また、ロバは足が細長く、硬い地面や岩場でも安定して歩けるように進化しており、山岳地帯での荷運びに適しています。

性格面では、ポニーは社交的で人懐っこい一方、ロバは慎重で冷静な性格をしています。

この慎重さから、ロバは危険を察知すると無理に進まず、立ち止まって周囲を観察することがあります。

その行動が「頑固」と誤解されることもありますが、実際は「リスクを回避するための合理的な判断」です。

一方ポニーは、状況に合わせて人の指示に従いやすく、より協調的な行動を取る傾向があります。

ポニーの寿命はどのくらい?

ポニーの平均寿命は25〜30年ほどで、一般的な馬(20〜25年)よりもやや長生きです。

これは体が小さい分、関節や内臓への負担が少なく、長期間健康を保ちやすいためです。

また、ポニーは遺伝的に丈夫な個体が多く、寒さや環境変化にも強いことが長寿につながっています。

実際、イギリスでは50歳以上まで生きた記録もあり、世界最長寿ポニーとしてギネス記録に登録された例もあります。

寿命を延ばすためには、日々の健康管理が重要です。

とくに注意が必要なのが「肥満」「歯の摩耗」「蹄(ひづめ)の手入れ不足」の3点です。

ポニーは食欲が旺盛なため、エサを与えすぎるとすぐに太ってしまいます。

肥満になると関節や心臓に負担がかかり、蹄葉炎(ていようえん:足の炎症)などの病気を引き起こすことがあります。

そのため、栄養バランスを考えた牧草中心の食事と、毎日の運動が欠かせません。

また、歯が伸びすぎると咀嚼(そしゃく)がうまくできず、体重が落ちたり胃腸にガスがたまることがあります。

獣医師による定期的な歯のチェックと削り直し(フローティング)が必要です。

さらに、蹄を定期的に削る「装蹄(そうてい)」も重要で、これを怠ると歩行に支障が出ます。

適切な飼育とケアを行えば、ポニーは高齢になっても元気に活動できます。

実際、多くの牧場では30歳を超えても子どもを乗せて歩くポニーが珍しくありません。

ポニーの寿命や飼育環境に関する最新のガイドラインは、日本馬術連盟(JEF)の公式ページでも紹介されています。

ポニー かわいい魅力の裏にある暮らしと歴史を知る

ポニーはペットにできる?

ポニーは愛らしい見た目からペットとして人気がありますが、実際に飼うには慎重な準備が必要です。

結論から言うと、日本国内でもポニーを個人で飼うことは可能ですが、犬や猫のように手軽にはいきません。

家畜に分類されるため、飼育には十分な敷地と設備、そして毎日の管理体制が不可欠です。

理想的な飼育環境としては、1頭あたり少なくとも100平方メートル以上の放牧スペースが必要です。

屋外で自由に動ける場所がなければ、ストレスや運動不足から健康を損ねるリスクがあります。

また、夏は日差しを避けられる日陰や屋根付きの小屋、冬は冷たい風を防ぐための厩舎(きゅうしゃ)が求められます。

さらに、ポニーは非常に知能が高く、退屈するとストレス行動を起こす傾向があります。

そのため、飼育者は毎日会話をしたり、軽い運動を一緒に行うなど、精神的なケアも必要です。

糞尿の掃除や水の入れ替え、えさの管理も欠かせず、犬や猫に比べると手間がかかります。

一方で、ポニーは人懐っこく、愛情をもって接すれば深い信頼関係を築ける動物です。

きちんと調教すれば、子どもを乗せて歩くことも可能で、家庭でも穏やかに暮らすことができます。

ただし、自治体によっては飼育に関する届出が必要な地域もあるため、事前に確認することが大切です。

ポニーの値段はいくらくらい?

ポニーの価格は品種や年齢、訓練の有無によって大きく異なります。

2025年現在の国内相場では、30万円から150万円前後が一般的な目安です。

ただし、調教済みの個体や血統の良いポニーは200万円以上になることもあります。

代表的なシェトランドポニーは人気が高く、日本では80万〜120万円前後で取引されることが多いです。

この価格には輸送費や検疫費用は含まれていないため、購入時には追加で数十万円が必要になることもあります。

また、価格だけでなく、飼育設備の初期費用がかかる点も見逃せません。

厩舎の建設や放牧地の整備、水場の確保などを含めると、初期投資は少なくとも50万〜100万円は見込んでおくべきです。

さらに、維持費も重要です。

ポニーは1日に約4〜6kgの牧草を食べ、飲み水も20〜30リットル必要です。

年間のえさ代・蹄の手入れ・ワクチン接種・獣医検診などを合わせると、1頭あたりおよそ30万〜50万円の維持費がかかります。

これらの費用は飼育環境によって上下しますが、継続的な負担を見込む必要があります。

ポニーの購入は「動物を買う」というより、長期的なパートナーを迎える行為です。

そのため、購入前に牧場見学を行い、健康状態や性格を確認することが推奨されます。

また、信頼できるブリーダーや団体を通じて購入することで、病気のない安全な個体を選ぶことができます。

ポニーの食べ物は何を食べるの?

ポニーは完全な草食動物で、主な食事は牧草と乾草(かんそう:乾燥させた草)です。

基本的に1日に体重の1.5〜2%にあたる量の草を食べるのが理想とされ、体重300kgのポニーなら約4〜6kgの牧草を必要とします。

牧草は繊維質が豊富で、腸内環境を整える役割を果たします。

また、長時間かけて少しずつ食べる習性があるため、常に草が食べられる状態を維持することが大切です。

水も欠かせません。

ポニーは1日に約20〜30リットルの水を飲み、夏場や運動量が多い日にはさらに多くの水分を必要とします。

きれいで冷たすぎない水を常に用意し、汚れた水はこまめに交換します。

補助食として与える穀物(こうもつ)やペレットは、栄養補助のために使われます。

ただし、与えすぎると肥満や蹄葉炎(ていようえん)などの病気につながるため注意が必要です。

ポニーは人間の食べ物を与えると消化不良を起こすことがあり、特に甘いお菓子やパンは厳禁です。

おやつとしては、にんじん・りんご・サツマイモなどが一般的です。

これらはビタミンや糖分を補う効果がありますが、1日に与える量は少量にとどめます。

また、ポニーの消化器官は繊細であるため、急にえさの種類を変えると腸内細菌のバランスが崩れ、腹痛を起こすことがあります。

食事内容を変更する際は、3〜5日かけて少しずつ混ぜながら移行させるのが基本です。

ポニーの種類にはどんな違いがある?

ポニーは世界中におよそ50種類以上の品種が存在し、それぞれの地域の環境に適応しながら進化してきました。

たとえば、スコットランド原産のシェトランドポニーは最も有名な品種の一つで、肩高はおよそ100〜110センチメートルほど。

短い脚と厚い被毛を持ち、強風や寒さの厳しい気候でも生き抜くことができます。

その小さな体に反して力は非常に強く、体重の2倍以上の荷物を引けるといわれています。

アイルランド原産のコネマラポニーは、ポニーの中でも大型で、肩高約140センチメートル。

俊敏でバランス感覚が良く、乗馬競技にも適しています。

一方、ウェルシュポニーは温厚で社交的な性格を持ち、子ども向け乗馬クラブでよく利用されています。

アメリカでは「アメリカン・クラシックポニー」「チンクテグポニー」なども知られ、日本にも在来の小型馬として「道産子(どさんこ)」が存在し、ポニーに近い体格と性質を持っています。

ポニーは環境によって体型や毛色、性格が大きく異なります。

寒冷地で育つ品種は厚い毛と頑丈な体を持ち、温暖地で育つ品種は軽い骨格と活発な気性を備えます。

また、用途によっても改良が進み、乗馬用・農耕用・運搬用・セラピー用など目的に応じた品種が生まれています。

国際馬術連盟(FEI)では、ポニー競技のために特定の血統基準を定めており、競技馬としての評価も確立されています。

ポニーの習性はどんな特徴がある?

ポニーは非常に社会性の高い動物で、群れを作って生活する習性を持ちます。

野生下では常に仲間と行動し、群れの中に「リーダー」と「従う個体」が存在します。

この群れの構造によって、互いに危険を察知し合い、捕食者から身を守ることができます。

ポニーは警戒心が強い一方で、記憶力と観察力にも優れています。

人の声や足音、表情、さらには飼育者の感情の変化を感じ取ることができ、長く一緒に過ごすことで「この人は信頼できる」と判断するようになります。

そのため、優しく接すれば懐きやすく、叱りすぎたり恐怖を与えると心を閉ざしてしまいます。

また、ポニーは習慣を大切にする動物です。

食事や運動の時間が毎日同じであるほど安心し、逆にスケジュールが乱れるとストレスを感じます。

こうした繊細さを理解して世話をすることが、健康と信頼関係を保つうえで非常に重要です。

さらに、ポニーは強い好奇心を持っています。

見慣れない音や新しい物に興味を示し、鼻先で触れたり匂いをかいだりして確かめます。

この性質が学習能力の高さにつながっており、調教や遊びの中で新しい動作を覚えるのが得意です。

つまり、ポニーは「群れを重んじる社会的動物」であり、「感情に敏感で記憶力が高く、好奇心旺盛」な存在です。

ポニーの歴史からわかることは?

ポニーと人との関わりは古く、約3000年以上前にさかのぼります。

古代ヨーロッパや中央アジアでは、ポニーは農作業や運搬、移動手段として重宝されていました。

特にスコットランドのシェトランド諸島では、貧しい土地と過酷な気候に適応するため、自然に小型で頑丈な馬が選ばれていき、これがシェトランドポニーの起源といわれています。

中世ヨーロッパでは、ポニーは農民の生活を支える家畜として欠かせない存在でした。

19世紀の産業革命期には、イギリスの炭鉱で荷車を引く「ピットポニー」として活躍し、人々の労働を支える力強い労働馬として広く利用されました。

その後、機械化の進展によって役割は減りましたが、温厚で扱いやすい性格から、子どもの乗馬教育や動物セラピーで再び注目されるようになりました。

日本でも、明治時代に外国から輸入されたポニーが乗馬クラブや観光牧場で飼育され、現在では全国の動物園や教育牧場で見ることができます。

また、北海道では「道産子」が小型馬として地域文化に根づき、子どもたちの学習や馬文化の継承にも役立っています。

現代のポニーは、ただの労働力ではなく「人の心を癒すパートナー」としての役割を担っています。

障がい児のリハビリや高齢者向けセラピーなどにも利用され、その穏やかな性格が多くの人を支えています。

このように、ポニーの歴史をたどると、時代によってその役割を変えながらも、常に人のそばで暮らし続けてきた動物であることがわかります。

ポニー 何キロまで乗れる かわいい魅力をまとめた総括

- ポニーは、体高約147cm以下の「小型馬」に分類され、体が小さいながらも筋肉質で丈夫な動物である。

- 北ヨーロッパやアジアの寒冷地に適応して進化し、厚い被毛と短い脚を持つ体型が特徴。

- 性格は穏やかで人懐っこいが、知能が高く、信頼関係を重視する繊細な一面も持つ。

- 一般的にポニーが安全に乗せられる体重は「体重の約20%」が目安であり、健康状態や年齢によって調整が必要。

- ロバとは分類学上異なる動物で、ポニーはウマ属、ロバはロバ属に属し、外見・性格・行動にも明確な違いがある。

- 平均寿命は25〜30年と長く、環境や飼育方法次第では40年以上生きる個体も報告されている。

- 飼育は可能だが、広い敷地・毎日の管理・精神的ケアが欠かせず、ペットというより「共同生活のパートナー」として扱う必要がある。

- 価格の相場は30〜150万円程度で、血統や調教状態により大きく異なり、年間維持費も30〜50万円程度かかる。

- 主食は牧草と乾草で、1日体重の1.5〜2%の量を必要とし、糖分や人間の食べ物は厳禁。

- 世界には50種類以上のポニー種が存在し、環境・用途・性格がそれぞれ異なる。

- 習性は社会的で、群れを作って行動する。記憶力・観察力・好奇心が高く、感情表現も豊かである。

- ポニーの歴史は古く、約3000年前から人と共に暮らし、農業・運搬・教育・セラピーなど幅広く人間社会に貢献してきた。

- 現代では、子どもの乗馬やアニマルセラピーなど、癒しや教育の分野で活躍し続けている。

- 小さな体に秘めた力と温かい性格から、ポニーは「かわいいだけではない、知性と絆の象徴」として今も世界中で愛されている。