アンテロープとは、いったいどんな動物なのでしょうか。

見た目はシカにも似ていますが、実はまったく別の仲間です。

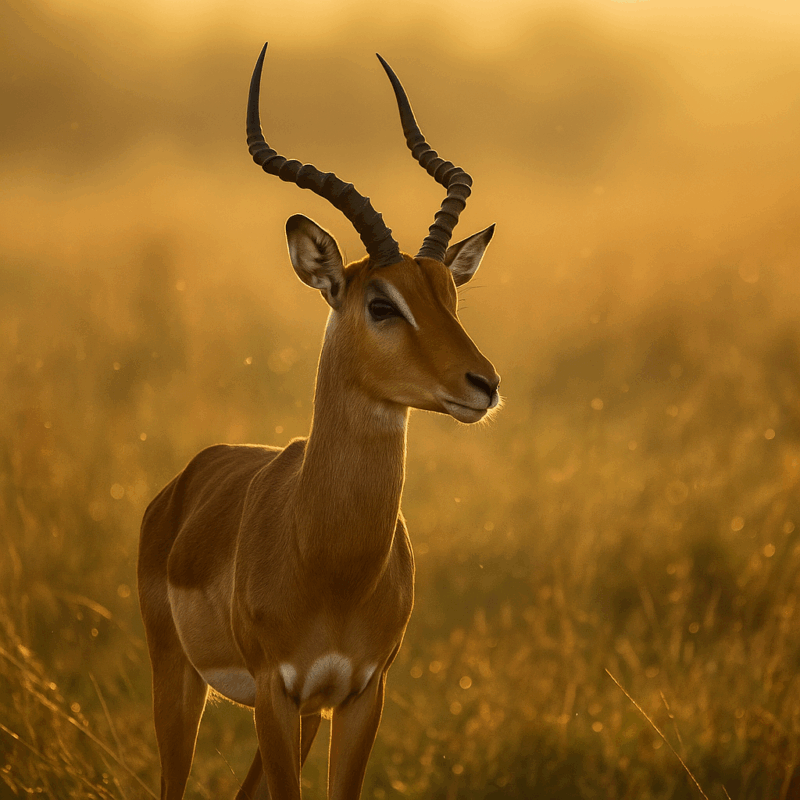

彼らの長く優雅な角には、どんな意味があるのでしょうか。

アフリカやアジアの草原で生き抜くその姿には、進化の不思議と自然の知恵が詰まっています。

この記事では、アンテロープの特徴や生息地、角の役割、そして絶滅の危機まで、あらゆる視点から徹底的に解説します。

動物園で見かけたあの美しい姿の裏に、どんな生態のドラマが隠されているのか——あなたの知らない“アンテロープの真実”に迫ってみませんか?

- アフリカや草原の動物に興味がある方

- シカやウシなど偶蹄類の違いを詳しく知りたい方

- 生態や進化の視点から動物を深く理解したい方

- 動物園やサファリで見たアンテロープに興味を持った方

- 絶滅危惧種の現状や保護活動に関心がある方

アンテロープとは何か?角から見える進化と生き方の秘密

アンテロープとはどんな動物?

アンテロープとは、ウシ科(Bovidae)に属する草食哺乳類の総称であり、特定の一種を指す言葉ではありません。

分類上は「ウシ亜科」「レイヨウ亜科」「ヤギ亜科」などに分かれ、アフリカ・アジアを中心に約90種以上が確認されています。

彼らの多くはスレンダーな体つきと長い脚を持ち、サバンナや草原などの開けた環境に適応して進化してきました。

アンテロープは英語で “Antelope” と呼ばれますが、これは古代ギリシャ語の「antholops(花のような目)」に由来し、その美しい姿からこの名が付いたとされています。

外見はシカに似ていますが、両者は別の系統に属します。シカの仲間(シカ科)は枝分かれした角を毎年落としますが、アンテロープは一生角が残る点が異なります。

つまり、見た目が似ていても、進化の道筋はまったく別なのです。

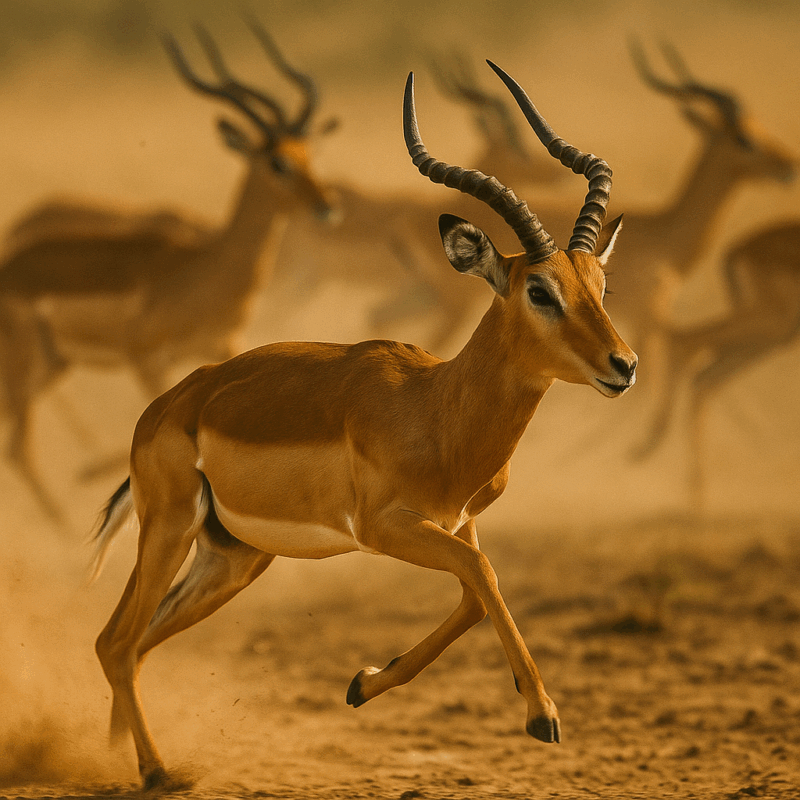

また、アンテロープは単独ではなく群れで行動することが多く、強い社会性を持っています。群れの中での協調や警戒の分担が、彼らの生存率を高めています。

草食動物として食物連鎖の中核を担い、肉食獣の主要な餌となることで生態系のバランスを保っているのも特徴です。

アンテロープの特徴とは?

アンテロープの特徴を一言で表すなら「スピードと警戒心に特化した生存者」です。

彼らは広大なサバンナに適応するために、長くしなやかな脚と軽い骨格を発達させてきました。

たとえば、トムソンガゼルやスプリングボックは時速80キロメートルを超える速度で走ることができ、これはチーターの追跡から逃げるために進化した結果と考えられています。

さらに、視野の広い大きな目を持ち、ほぼ360度近い範囲を見渡すことが可能です。これにより、遠くの危険をいち早く察知することができます。

被毛の色も草原に溶け込む淡いベージュや黄褐色が多く、天敵から身を隠すカモフラージュの役割を果たしています。

また、アンテロープは反芻動物(はんすうどうぶつ)であり、ウシと同様に4つの胃を使って草を何度も消化します。

これは、繊維質の多い植物から最大限の栄養を取り出すための効率的な仕組みで、乾燥地帯での生存を支える大きな要素です。

さらに、彼らは群れでの協調性にも優れています。常に仲間と連携し、見張り役を立てるなどして外敵の接近に備えます。

このように、アンテロープの特徴とは「肉食獣に狙われる立場」でありながらも、環境に最適化された驚異的なスピード・警戒力・社会性を兼ね備えた動物群なのです。

アンテロープの角とは?

アンテロープの角は、見た目の美しさだけでなく、生存と繁殖において極めて重要な意味を持ちます。

一般的に角は雄が持つことが多く、雌は種によって有無が分かれます。角の形状は種類ごとに大きく異なり、まっすぐ上に伸びるもの、らせん状にねじれるもの、横に広がるものなどがあります。

これは、それぞれの生息環境や闘争スタイルに合わせて進化した結果です。

アンテロープの角は「骨の芯を角質が覆う構造」で、成長とともに硬化し、生涯落ちることはありません。

この点が、毎年角を落とすシカ類との最大の違いです。

角の役割は主に三つあります。ひとつは、オス同士の縄張り争いや繁殖期の戦いで使う武器としての役割。

二つ目は、天敵に対する防御手段であり、角を振りかざすことで威嚇や反撃を行うことがあります。

そして三つ目は、繁殖における「力の証」としてのシグナル機能です。

立派な角を持つオスほどメスに選ばれる確率が高く、遺伝的に優れた個体が次世代へと受け継がれていきます。

また、角は体温を調整するための放熱板の役割を果たすとも言われており、血流を通じて熱を逃す構造を持つ種も確認されています。

アンテロープの種類とは?

アンテロープという言葉は、特定の一群を示す分類名ではなく、ウシ科の中でシカのような姿をした草食動物を広く指す言葉です。

そのため、分類上のまとまりはなく、見た目や生態の共通点から「アンテロープ」と呼ばれているにすぎません。

しかし、その多様性は非常に豊かで、アフリカとアジアを中心におよそ90種類以上が知られています。

たとえば、アフリカでは「インパラ」「ガゼル」「スプリングボック」「エランド」「ボンゴ」などが代表的です。

一方、アジアでは「ニルガイ」や「サイガ」など、寒冷地や乾燥地に適応した種も存在します。

体格の差も大きく、最小の「ディクディク」は体重わずか5キログラム前後、最大の「エランド」は約900キログラムにも達します。

また、角の形状も種によってさまざまで、直線的なもの、らせん状、さらには弓なりに反るものまであります。

これらの違いは、それぞれの生息環境に合わせて進化してきた結果です。

乾燥地帯に暮らす種は水分を効率よく使う体の仕組みを持ち、森林型の種は体の模様が木漏れ日に溶け込むように発達しました。

アンテロープの生息地とは?

アンテロープの生息地は、アフリカ大陸を中心に、アジアや中東の一部地域まで広がっています。

特にアフリカのサバンナは、最も多くのアンテロープが暮らす場所です。

そこでは、広大な草原と季節的な雨によって、彼らの食料となる植物が一年を通じて確保されています。

一方で、一部の種は高地や砂漠にも適応しています。

たとえば、サイガは中央アジアの寒冷な草原に生息し、鼻の中に空気を温める構造を持っています。

また、ブッシュバックやボンゴなどはアフリカの熱帯雨林に生息し、樹木の陰で生活するために落ち着いた行動を取ります。

このように、アンテロープの分布は「草原型」「森林型」「山地型」「砂漠型」など、環境ごとに大きく異なります。

なぜこれほど多様な環境に適応できたのかというと、彼らには高い適応力があるからです。

食性を変えたり、水分の摂取方法を工夫したりすることで、どんな土地でも生き抜ける柔軟さを持っています。

そのため、アンテロープは「どの生息地にもその環境に合わせた姿で存在する動物」と言えるのです。

アンテロープの歴史とは?

アンテロープの起源は、約2,000万年前の中新世にまでさかのぼります。

当時、地球の気候は大きく変化し、森林が縮小して草原が広がり始めました。

その環境の変化に合わせて、速く走ることや広い視野を持つことに特化した草食動物が現れました。

これが現在のアンテロープの祖先にあたる動物たちです。

彼らは長い時間をかけて、開けた草原での生活に適応してきました。

足を細く長くすることでスピードを得て、目の位置を高くすることで周囲を広く見渡せるように進化しました。

また、群れで行動する習性もこの時期に発達し、捕食者から身を守るための重要な手段となりました。

しかし現代では、こうした長い歴史を持つアンテロープの生存が脅かされています。

急速な都市化や農地拡大により生息地が失われ、さらに密猟によって角や肉を狙われる被害が続いています。

いくつかの種はすでに絶滅し、他の多くの種も減少傾向にあります。

それでも、各国の保護団体や動物園、国際的な繁殖計画が連携し、アンテロープを未来へ残す取り組みが進められています。

アンテロープとは優雅な草食獣?角を守る生態と生存戦略の秘密

アンテロープの食べ物とは?

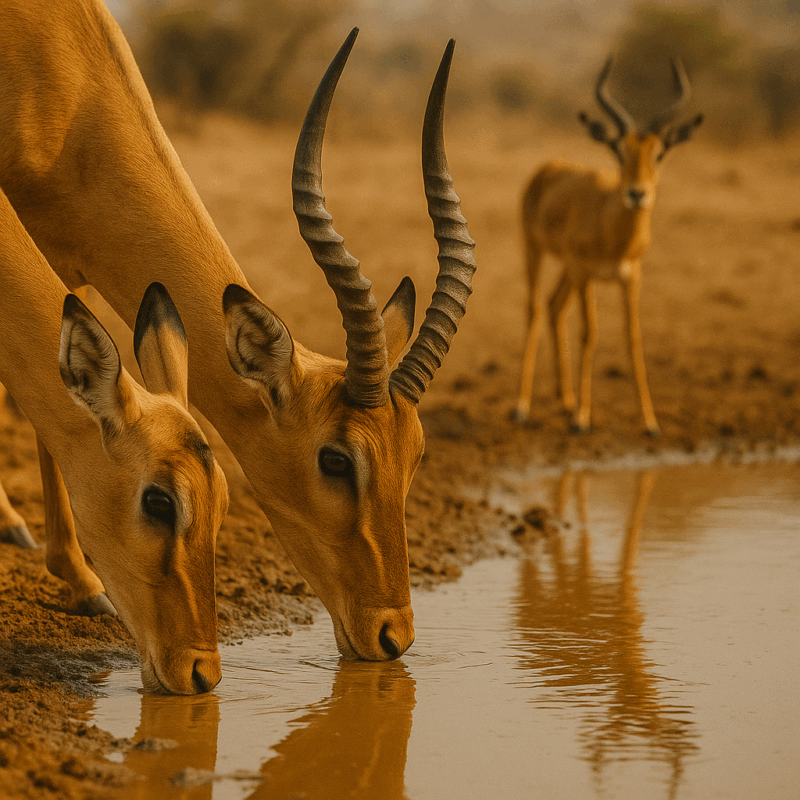

アンテロープの食事は、環境によって驚くほど多様です。

基本的には草食動物であり、主に草、木の葉、芽、果実などを食べます。

しかし、同じ「草食動物」といっても、種ごとに食べるものや摂食方法が異なります。

サバンナに住むインパラやガゼルは、地面に生える柔らかい草を中心に食べる「グレイザー(草食中心型)」です。

一方で、ブッシュバックやクーズーなどの森林型アンテロープは、木の枝や若葉を食べる「ブラウザー(木の葉中心型)」に分類されます。

中には両方を食べ分ける「ミックスフィーダー」もおり、季節ごとの植生の変化に合わせて食事内容を変える柔軟性を持っています。

さらに、アンテロープは反芻動物として知られ、4つの胃を持っています。

これはウシと同じ構造で、いったん飲み込んだ植物を再び口に戻してよく噛み、栄養を最大限に吸収します。

こうした仕組みにより、乾燥地や貧栄養の土地でも生命を維持することができるのです。

また、水の少ない地域では、草や葉に含まれる水分から体内の水分を補う能力もあります。

アンテロープの習性とは?

アンテロープの習性の中で最も特徴的なのは、「群れで生活する社会性」です。

多くの種は数十頭から百頭を超える大きな群れを作り、常に仲間と行動を共にします。

この行動は、外敵から身を守るための防御策として非常に効果的です。

群れの中では必ず見張り役がいて、危険を感じると鳴き声や体の動きで仲間に知らせます。

また、彼らは昼夜で行動パターンを変えることもあります。

サバンナでは日中の気温が高くなるため、早朝や夕方に活動し、日差しの強い時間帯は木陰で休むのが一般的です。

乾燥地に住む種では夜行性に近いものもおり、暑さを避けてエネルギーを節約します。

繁殖期になると、オスは縄張りを作り、角を使って他のオスと戦います。

この戦いは命を懸けたもので、勝者だけがメスと交尾する権利を得ます。

また、母親は生まれた子を草むらに隠して育てるなど、種ごとに異なる子育ての工夫も見られます。

アンテロープの性格とは?

アンテロープの性格は、基本的に穏やかで臆病です。

これは、常に天敵に狙われる草食動物としての宿命ともいえる性質です。

少しの音や動きにも敏感に反応し、危険を察知すると一斉に逃げ出す習性があります。

しかし、臆病さだけでなく、彼らには高い社会性と判断力も備わっています。

群れの中ではリーダー格の個体が進行方向を決め、他のメンバーがそれに従う秩序が保たれています。

特に雌の群れでは協調性が高く、子どもを守るための連携行動がよく見られます。

また、繁殖期のオスは非常に気性が荒くなり、縄張り意識が強まります。

互いに角を突き合わせて力比べを行い、優劣を明確にすることで群れの安定を保っています。

つまり、アンテロープの性格とは「穏やかさと強さを兼ね備えた二面性」を持つといえます。

普段は慎重で警戒心が強い一方、危険が迫れば瞬時に判断して行動する俊敏さもあるのです。

アンテロープの天敵とは?

アンテロープの天敵は非常に多く、自然界の中で常に命の危険にさらされています。

主な捕食者は、ライオン、チーター、ヒョウ、ハイエナ、そしてアフリカスイギュウを狙うほどのワニなどです。

特にチーターは短距離で世界最速の動物であり、時速110キロ近いスピードで若いアンテロープを追います。

一方、ライオンは群れで連携して狩りを行い、草むらや風下から静かに近づく戦術を得意とします。

このような天敵に囲まれているため、アンテロープの感覚器官は非常に発達しています。

大きな耳は微かな音も聞き逃さず、広い視野を持つ目は草原の動きを敏感に察知します。

また、群れの中では見張り役が立ち、危険を感じた瞬間に一斉に走り出す協調行動がとられます。

走るスピードだけでなく、方向転換の速さや跳躍力も生存に欠かせない武器です。

興味深いのは、こうした「天敵との関係」がアンテロープの進化を促してきた点です。

速く走る脚、広い視野、強い脚力は、捕食者から逃れる過程で発達した特徴です。

アンテロープの絶滅危惧種とは?

2025年現在、アンテロープの仲間のうち、約4分の1が絶滅の危機に瀕しています。

特に深刻なのが「アディックス」「サイガ」「ボンゴ」などで、いずれもIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに登録されています。

アディックスはサハラ砂漠に生息する白いアンテロープで、乱獲と生息地の破壊により野生個体がほとんど残っていません。

サイガは中央アジアの草原に生息する独特な鼻を持つ種で、感染症の流行と密猟によって個体数が激減しました。

また、熱帯雨林に暮らすボンゴは森林伐採と違法狩猟によって急速に減少しています。

これらの種が置かれた状況は、気候変動や人間の開発による生態系の崩壊を象徴しています。

角や皮を目的とした密猟も依然として問題で、アジアや中東では骨や角が装飾品や伝統薬として取引されている例もあります。

しかし近年、国際的な保護活動が進んでおり、野生復帰プロジェクトや人工繁殖計画も実施されています。

動物園や保護区では遺伝的多様性を保つための交配管理が行われ、サイガやアディックスの再導入にも成功例が出始めています。

アンテロープは動物園で見れる?

アンテロープを展示している日本の動物園では、2025年時点で確実に確認できる種は限られています。

例えば、埼玉県の東武動物公園ではブラックバックを常設展示中であり、草原ゾーンでの観察が可能です。

静岡県の富士サファリパークではエランド・シタツンガなど、サバンナに適応した大型アンテロープも展示され、広い放飼場でのびのびとした姿が見られます。

神奈川県のよこはま動物園ズーラシアでは、サバンナ混合展示内にエランドが参加している例もあります。

ただし、インパラやスプリングボックなど小型ガゼル類の常設展示は国内では稀で、園によっては展示していないか、展示内容が変動しています。

動物園の展示情報は移動や繁殖、施設改修などで変更されることが多いため、来園前には各園の公式サイトやSNSで最新情報をチェックすることが重要です。

動物園でのアンテロープ展示は、ただ観るためだけでなく、保全・繁殖・教育という観点でも大きな意味を持ちます。

アンテロープとは?角の秘密から見る生き方の総括

- アンテロープとは、ウシ科に属する草食哺乳類の総称であり、アフリカやアジアなどに約90種以上が生息している。

- シカとは異なり、角は一生落ちず、骨の芯を角質が覆う構造をしているのが特徴である。

- 種によって角の形やねじれ方が異なり、繁殖期の争いや自己防衛、体温調節など多様な役割を持つ。

- 長い脚と俊敏な動きで天敵から逃れる能力が高く、時速80キロを超えるスピードを出す種も存在する。

- 群れで生活する習性が発達しており、見張り役や警戒行動などの社会性が生存の鍵となっている。

- 主な食べ物は草や木の葉で、反芻によって効率的に栄養を吸収し、乾燥地でも生きられるように進化している。

- 天敵はライオン、チーター、ハイエナなどであり、この捕食関係がアンテロープの進化を促してきた。

- 約2,000万年前の草原拡大期に進化したとされ、速く走る脚や広い視野などはその歴史の産物である。

- 現在は生息地の破壊や密猟などにより、アディックスやサイガなど複数の種が絶滅危惧種となっている。

- 日本では東武動物公園(ブラックバック)、富士サファリパーク(エランド・シタツンガ)、ズーラシア(エランド)などで観察が可能。

- 動物園では繁殖や教育、保全活動も行われ、自然との共存や命の循環を学べる重要な場となっている。

- アンテロープの多様な姿は、環境への適応力と生態系のバランスの象徴であり、自然の進化の結果を物語っている。

- 草原の優雅な姿の裏には、数百万年にわたる生存の知恵と、今も続く命の闘いがある。

- その角と群れの生態は、地球の自然と命のつながりを考えるうえで欠かせない存在である。