ワラビーとは、カンガルーの仲間と聞いたことがあるけれど、何が違うのだろう?

オーストラリアの自然に生きる彼らは、見た目のかわいさとは裏腹に、驚くほど多様な種類と生態を持っています。

森に暮らす小型種から岩場を跳ね回る俊敏な種類まで、その生息地や習性は実に個性的です。

なぜワラビーは「カンガルーとは違う存在」として進化したのか?

この記事では、ワラビーの特徴・食べ物・性格・歴史を深掘りしながら、ペットや動物園で出会える魅力まで網羅的に紹介します。

あなたは、ワラビーの本当の姿をどれだけ知っていますか?

- ワラビーという動物について、詳しく知りたい方

- カンガルーとの違いをわかりやすく理解したい方

- 動物園やペットとしてのワラビーに興味がある方

- 生態や進化にロマンを感じる探究心のある方

- かわいいだけでなく、生物学的な奥深さを知りたい方

- エキゾチックアニマルの飼育や観察を趣味にしている方

ワラビーとは?種類や特徴から見るかわいい魅力と生態

ワラビーとは?

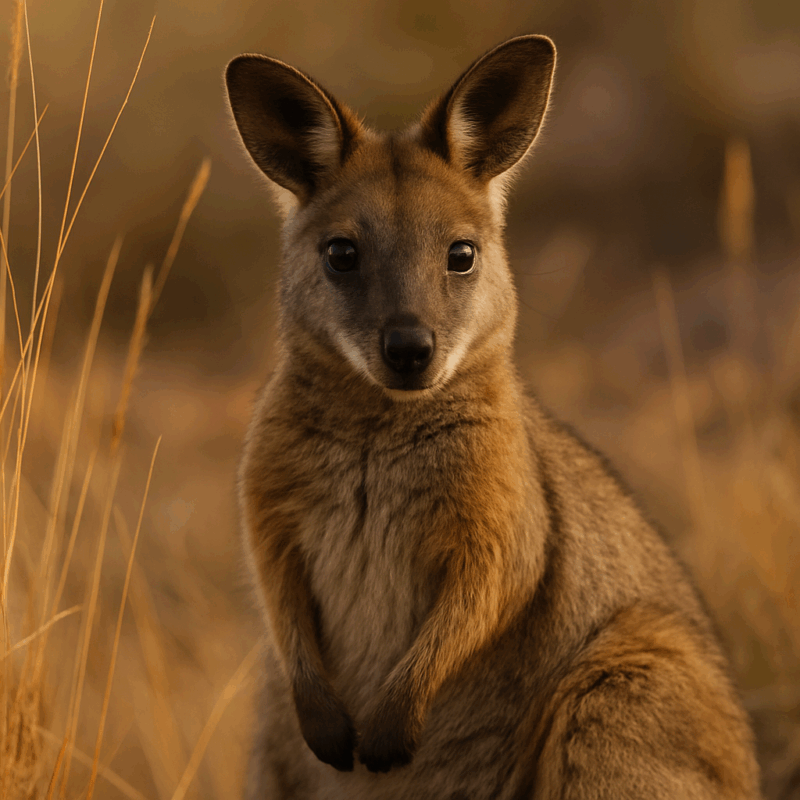

ワラビーとは、オーストラリアとその周辺の島々に生息する**中型の有袋類(ゆうたいるい)**で、カンガルー科(マクロポディディ科)に分類されます。

簡単に言えば、「小型のカンガルー」として知られていますが、実際には体の大きさや生息環境の違いによって明確に区別されています。

カンガルーが草原や開けた地域に適応したのに対し、ワラビーは森林や岩場など、より複雑な環境に適応した種類を指します。

ワラビーという名前は、オーストラリア先住民アボリジニの言葉「ワラビ(walabi)」が由来とされています。

その多くは体長60cm〜1m前後、体重は10kg前後で、しなやかで筋肉質な体を持っています。

尾(お)はバランスをとるために発達しており、休むときには体を支える支柱のような役割を果たします。

また、母親のお腹には育児嚢(いくじのう)があり、未熟な状態で生まれた子を袋の中で育てるのが特徴です。

この袋育てという繁殖形態は、オーストラリア特有の乾燥環境において非常に合理的です。

捕食者(ほしょくしゃ)に襲われそうなときでも、母親は子を安全に運ぶことができ、子どもも移動中に栄養を取り続けられます。

さらに、ワラビーは生態的に「中間的存在」といえます。

カンガルーより小さく、ポッサムより大きいことで、食物連鎖や生態系バランスの重要な一端を担っています。

ワラビーの特徴は?

ワラビーの特徴でまず挙げられるのは、発達した後ろ脚と長い尾です。

後ろ脚は跳躍(ちょうやく)に特化しており、筋肉が非常に強く、1回のジャンプで2〜3メートル跳ぶことができます。

この跳躍は単なる移動手段ではなく、エネルギー効率を高めるための進化的な仕組みです。

跳ねるたびに肺が自然に膨らみ、呼吸がリズムに合わせて行われることで、長時間の移動も疲れにくい構造になっています。

また、ワラビーは草食動物の中でも特に繊維質の多い植物に適応しています。

歯は平らで、草や木の葉をすり潰すのに適した形をしており、消化器官は複数の胃室(いしつ)を持つ半反芻(はんすう)型の構造です。

このおかげで、硬い草や低栄養の植物でも効率的に栄養を吸収できます。

毛色は灰色・赤茶色・黒褐色などさまざまで、生息地の植生(しょくせい)に合わせて進化しました。

森林に暮らす種は暗い色で影に溶け込みやすく、開けた場所に住む種は明るい色で体温の上昇を防ぎます。

また、耳が大きく、独立して動かせるため、周囲の音を正確に聞き取ることができます。

繁殖方法も特徴的です。メスは受精後、環境が悪いときには胚(はい)の発育を一時停止させる「胚休眠(はいきゅうみん)」という仕組みを持っています。

これにより、餌が少ない時期には出産を遅らせ、子の生存率を高めることができます。

ワラビーの種類は?

ワラビーの仲間は、2025年現在で約35種類確認されています。

すべてオーストラリア大陸およびその周辺の島々に分布し、環境や生活スタイルによって大きく異なる姿をしています。

これらの種類は、「岩場」「森林」「湿地」「草原」などの生息地に応じて進化し、行動・体の構造・毛の特徴までもが変化しています。

つまり、“ワラビー”という言葉は、ひとつの動物を指すというより、多様な進化を遂げた小型カンガルー類の総称なのです。

代表的な種類を以下にまとめると、その違いがより明確に見えてきます。

● ロックワラビー(Rock Wallaby)

岩場に住むワラビーの総称で、約17種が知られています。

岩の割れ目や崖に適応するため、脚の裏に滑り止めのような硬い肉球を持ち、短く力強い後ろ脚で素早く跳び移ります。

天敵のキツネやイヌから逃げる際には、断崖絶壁を垂直に近い角度で跳ぶことも可能です。

代表種には「ブラシテイルロックワラビー(Brush-tailed Rock Wallaby)」があり、尾の先端が黒くふさふさしているのが特徴です。

● スワンプワラビー(Swamp Wallaby)

湿地や草木の多い地域に生息する種類で、体毛は黒っぽく密集しており、水を弾く性質を持っています。

他のワラビーに比べて頭が小さく、鼻先がとがっています。

食性が幅広く、草だけでなく木の葉や果実、低木の芽なども食べます。

夜行性が強く、昼間は藪(やぶ)の中でじっと身を潜めて過ごします。

● レッドネックワラビー(Red-necked Wallaby)

最もよく知られた種類で、首まわりの毛が赤みを帯びていることからこの名がつけられました。

オーストラリア東部やタスマニアに多く、気候変化に強く適応できることから動物園での飼育例も多いです。

おだやかな性格で群れを作ることもあり、日本国内でも複数の動物園で観察できます。

● タマーワラビー(Tammar Wallaby)

体が小さく、尾の長さが短いのが特徴。主に草原地帯に生息し、乾燥した環境にも強い種です。

夜行性が顕著で、昼間は茂みの中で休み、夜になると採食を始めます。

繁殖力が高く、オーストラリア南西部では比較的安定した個体数を維持しています。

● アギルワラビー(Agile Wallaby)

その名の通り運動能力が高く、開けた草原を高速で跳ね回る姿が見られます。

群れで行動することが多く、リーダーを中心に移動します。

筋肉質で脚力が強く、1回のジャンプで3メートル以上跳ぶこともあります。

● ヤンクワラビー(Yellow-footed Rock Wallaby)

ロックワラビーの一種で、脚や尾に黄色い模様がある美しい外見が特徴です。

一時期、毛皮目的の狩猟や外来種による被害で絶滅寸前まで減少しましたが、現在は保護活動により個体数が回復傾向にあります。

保護区では観光客が観察できるエリアも設けられ、オーストラリアの「野生回復の象徴」とも呼ばれています。

このように、ワラビーは一見似た姿をしていますが、生息環境に合わせて体の形・毛色・行動が大きく変化しています。

たとえば、岩場のワラビーは敏捷性と筋力を重視し、湿地のワラビーは防水性と保温性を進化させました。

それぞれの種が独立して適応してきた結果、同じ科でありながら全く異なる暮らし方をしています。

また、近年では都市開発や外来種による捕食で個体数が減少した種類も多く、オーストラリア政府は国立公園や保護区を設けて保全を進めています。

ワラビーの多様な種類を知ることは、彼らの進化の道筋だけでなく、自然との共存の大切さを学ぶことにもつながります。

ワラビーの生息地は?

ワラビーの生息地は非常に広く、オーストラリア本土を中心に、タスマニア島、ニューギニア南部、さらに一部の離島にも分布しています。

生息環境は種類ごとに異なり、森林・岩場・草原・湿地など多岐にわたります。特に、乾燥地から熱帯雨林まで対応できるほどの適応力を持つ点が特徴です。

たとえば、森林型のワラビーは木々の陰や茂みを利用して身を隠し、日中はじっとして過ごします。これは高温と天敵の両方から身を守るための行動です。

一方、岩場に生息するロックワラビーは、険しい崖の割れ目をすばやく跳び移るための筋力と敏捷性を持っています。

岩肌に体を密着させるようにして敵の視界から消えることができるのも、この種類の大きな特徴です。

また、スワンプワラビーのように湿地帯を好む種類も存在し、水辺で採食することに適応した足の筋肉と防水性のある毛を持っています。

これらのワラビーは昼間の暑さを避け、夜間や早朝に活動を始めます。こうした夜行性の生活パターンは、乾燥した地域で水分を節約するために非常に効果的です。

つまり、ワラビーは単に“かわいい草食動物”ではなく、環境ごとに異なる戦略で生き延びる高度な適応型哺乳類なのです。

しかし、近年は人間の活動による影響も無視できません。森林伐採や開発により、生息地が分断された地域もあります。

そのため、オーストラリアでは国立公園や保護区が整備され、ワラビーの個体群を守る取り組みが行われています。

こうした努力によって、現在では一部の減少傾向が安定に転じた例も報告されています。

ワラビーの食べ物は?

ワラビーの食生活は草食性ですが、環境によって驚くほど多様です。基本的には草、葉、茎、果実、樹皮(じゅひ)などを食べますが、種類によってはキノコや地面に落ちた種子を摂取することもあります。

食べる植物は季節や地域によって変化し、乾燥地帯に住む種は夜露(よつゆ)を含んだ植物から水分を得ることが知られています。

つまり、限られた水源しかない環境でも生き延びられるように進化しているのです。

ワラビーの胃は複雑な構造を持ち、複数の部屋に分かれています。

これは牛や羊のような反芻(はんすう)動物に近い仕組みで、食べた植物を時間をかけて発酵させ、栄養を効率よく吸収します。

ただし完全な反芻は行わず、少量ずつ何度も食べることでエネルギーを安定的に保っています。

こうした食習慣は、オーストラリアの乾燥した気候に対応した巧妙なエネルギー戦略といえます。

また、採食のタイミングにも特徴があります。ほとんどのワラビーは夜行性で、日没後に活動を開始します。

この時間帯は気温が下がり、植物の水分が多くなるため、摂取効率が高まります。

日中は暑さと捕食者を避けるため、木陰や岩陰でじっと過ごします。

近年の研究では、ワラビーが食べる植物の種類が地域の植生(しょくせい)の変化を反映していることも明らかになっています。

ワラビーとカンガルーの違いは?

ワラビーとカンガルーは外見が似ていますが、分類・体格・行動に明確な違いがあります。

まず最もわかりやすい違いは体の大きさです。カンガルーは体長1.5〜2メートル、体重90キロ近くに達するのに対し、ワラビーは体長1メートル未満、体重15〜20キロ前後とずっと小型です。

そのため、跳躍の距離やスピードも異なり、カンガルーが平原を長距離跳ぶのに対し、ワラビーは森や岩場など狭い空間を小刻みに跳ぶことに適しています。

次に、生息環境の違いです。カンガルーは広い草原(サバンナ)に暮らし、日中も活動する傾向がありますが、ワラビーは森林や茂みの多い地域を好み、夜行性が強いです。

この違いは彼らの体の構造にも表れています。

カンガルーの後ろ脚は長く直線的で跳躍力に優れていますが、ワラビーの脚は短く、方向転換が素早くできる形をしています。

また、食べ物にも差があります。

カンガルーは丈の短い草を主に食べるのに対し、ワラビーは葉や木の芽、低木などを選んで食べます。

このように、同じ地域に暮らしていても食べる植物が異なるため、競合することはほとんどありません。

さらに、カンガルーは大きな群れで行動する社会的動物ですが、ワラビーは単独または小さな群れで暮らす傾向があり、警戒心も強いです。

ワラビーとは奥深い存在!種類ごとのかわいい魅力と暮らし方

ワラビーの性格は?

ワラビーの性格は、基本的におだやかで慎重です。しかし、単に「おとなしい動物」というわけではありません。

野生下では常に天敵(ディンゴやワシ、ヘビなど)に狙われるため、強い警戒心と素早い反応力を身につけています。

そのため、少しの物音にも敏感に反応し、跳ねるように逃げる姿が観察されます。これは恐怖心というより、環境に適応した防衛本能の表れです。

ワラビーは社会性を持ちながらも、カンガルーのような大きな群れでは行動しません。

通常は単独、あるいは数頭の小さな集団で生活します。

群れを作るのは主に採食や繁殖期であり、その期間が過ぎると再び単独行動に戻ります。

これは、餌の少ない地域で競争を避けるための合理的な行動と考えられています。

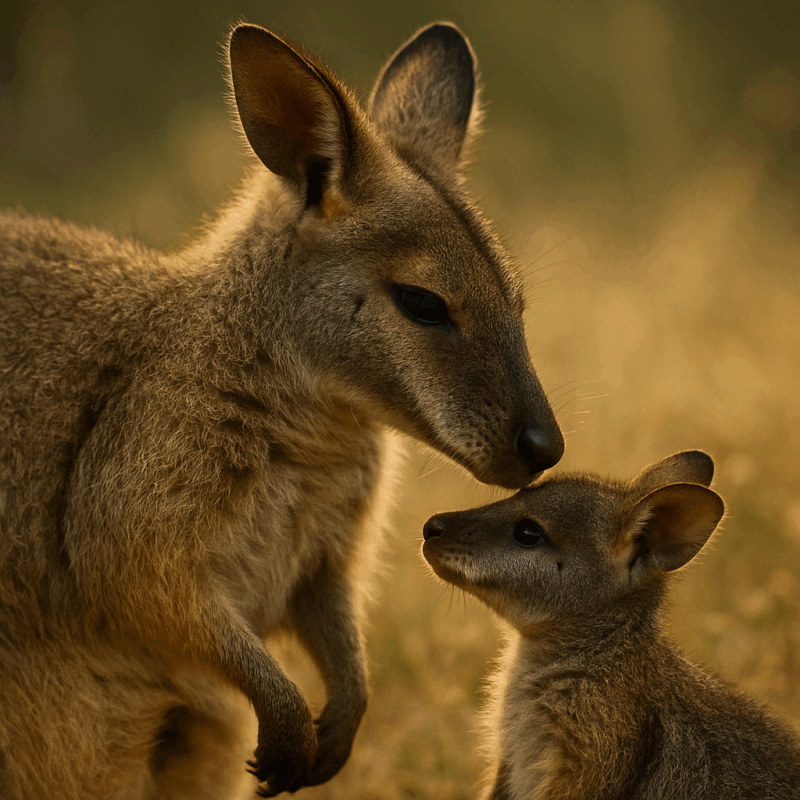

一方で、母子の関係は非常に深いものです。

母親は袋の中で子どもを約6〜9か月育て、袋から出た後も1年以上そばに付き添います。

この長い育児期間は、親子間の信頼関係を強くし、子が自然界で生き抜くための学習時間を確保するためのものです。

飼育下のワラビーは人に慣れる個体もいますが、依然として野生本能が強く、ストレスを感じやすい傾向にあります。

急な音や人の動きに驚いて跳ね回ることもあり、慎重な環境管理が求められます。

ワラビーの習性は?

ワラビーは主に夜行性で、夕方から夜明けにかけて活動します。

昼間は気温の上昇を避け、木陰や岩のすき間など涼しい場所でじっと休みます。

この行動は、乾燥地帯での水分の消耗を防ぐために進化したものです。夜になると採食を始め、群れで草や木の葉を食べながら広い範囲を移動します。

彼らの移動方法は特徴的で、後ろ脚を交互に動かすのではなく、両脚を同時に跳ね上げる「ホッピング」と呼ばれる跳躍(ちょうやく)です。

この跳躍はエネルギー効率が非常に高く、少ない力で長距離を進めます。

さらに、跳ねる動作と同時に胸の圧力が変化し、肺が自然に膨らむため、呼吸の効率も良いという研究結果が報告されています。

また、ワラビーは嗅覚と聴覚に優れており、外敵の接近をいち早く察知します。

視力も広角的で、草の陰や茂みの中でも周囲の動きを素早く認識できます。

これは、開けた場所で暮らすカンガルーと異なり、森林や岩場など障害物の多い環境に適応した結果です。

繁殖行動にも興味深い特徴があります。

メスは「胚休眠(はいきゅうみん)」と呼ばれる仕組みを持ち、環境条件が悪いときには受精卵の成長を一時的に停止させることができます。

これにより、食料が豊富になった時期に出産を合わせ、子どもの生存率を高めることができるのです。

このような柔軟な繁殖戦略は、有袋類の中でも特に進化的に高度な仕組みとして注目されています。

ワラビーの歴史は?

ワラビーの起源は、約2,000万年前の中新世(ちゅうしんせい)までさかのぼると考えられています。

化石記録からは、当時のオーストラリア大陸にすでに原始的なカンガルー類が存在していたことが確認されています。

これらが気候変動や地形の変化に対応しながら小型化し、現在のワラビーの祖先となったと推定されています。

オーストラリアは大陸が孤立していたため、外来哺乳類の侵入が少なく、有袋類が独自の進化を遂げました。

ワラビーはその中でも最も繁栄したグループのひとつで、乾燥地帯・森林・岩場など、あらゆる環境に適応しました。

この地理的隔離こそが、30種以上にも及ぶ多様なワラビーの誕生を可能にしたのです。

さらに、ワラビーはオーストラリアの文化や生活とも深く結びついてきました。

先住民アボリジニの神話には、ワラビーが登場する物語が多くあり、食料や衣類の資源としても重要な存在でした。

ワラビーの狩猟や骨の利用は、自然との共存の象徴とされてきたのです。

しかし、19世紀以降のヨーロッパ人による入植によって、環境破壊と外来種の持ち込みが進みました。

特にキツネやウサギの導入により、ワラビーの餌や生息地が奪われ、複数の種が絶滅寸前まで追い込まれました。

現在はオーストラリア政府と保護団体が協力し、保護区での繁殖・再導入プログラムを進めています。

その成果として、ブラシテイルロックワラビーやヤンクワラビーなど、一部の種では個体数が回復傾向にあります。

ワラビーはペットにできる?

ワラビーは海外の一部地域ではペットとして飼育される例もありますが、日本では一般的に飼うことはほぼ不可能です。

法律上、ワラビーは「特定外来生物」ではありませんが、輸入や飼育には動物検疫(けんえき)や動物愛護管理法の許可が必要です。

これらの手続きには高い専門性と環境基準が求められるため、個人での飼育は実質的に難しいのが現状です。

また、ワラビーは温暖で乾燥した環境に適応しているため、日本の高湿度な気候は健康を損ねるリスクがあります。

ストレスにも弱く、狭い環境では自分の体を傷つける行動をとることも報告されています。

仮に飼育する場合は、広い屋外スペース、日光浴ができる環境、そして十分な草や木の葉を供給できる体制が必要です。

さらに、ワラビー専用の栄養バランスを考慮した餌が必要であり、獣医師による定期的な健康チェックも欠かせません。

そのため、ペットとしてよりも、動物園や保護施設などで飼育管理する方が現実的です。

ワラビーをペットにしたいという関心は理解できますが、彼らは人間の生活空間よりも自然の中でこそ健康的に生きられる動物です。

ワラビーの値段は?

ワラビーは非常に高価な動物です。

海外のブリーダー市場では、一般的な種類でも1頭あたり2,000〜5,000ドル(日本円で30〜80万円)ほどします。

珍しい種類になると1万ドルを超える場合もあり、輸入や検疫の費用、輸送コストを含めると、日本での購入価格は数百万円に達することがあります。

さらに、購入後の維持費用も非常に高く、飼育スペースの確保や年間の餌代、医療費を含めると、年間100万円を超える場合もあります。

しかし、重要なのは値段そのものではなく、**「その金額に見合う環境を整えられるかどうか」**です。

ワラビーは広大な敷地と温度管理、自然光、草食に適した飼料など、複雑な条件を満たす必要があります。

また、ワラビーを診察できる獣医師は非常に限られており、緊急時の対応が難しいという現実的な課題もあります。

こうした点から、たとえ資金的に余裕があっても、一般家庭での飼育は推奨されません。

価格の高さは単なる希少性の証ではなく、**「自然下で生きる動物を無理に人間の環境に閉じ込めることの難しさ」**を示しています。

ワラビーは動物園で見られる?

ワラビーは、2025年現在、日本国内でもいくつかの動物園で見ることができます。

主にオーストラリアやタスマニア原産の有袋類として、自然環境を再現した「オーストラリアゾーン」や草原型の展示エリアで飼育されています。

展示されているのは、比較的飼育環境に適応しやすいレッドネックワラビー(ベネットワラビー)やロックワラビーの一部種が中心です。

これらのワラビーは、来園者にとって「かわいい見た目」以上に、オーストラリアの生態系や環境変化を学ぶ教材的存在でもあります。

動物園によっては、親子が袋の中で暮らす様子や、群れでの社会的行動を観察できるように工夫された展示も行われています。

特に、ワラビーは跳躍力を活かすための起伏ある地形や、木陰・岩陰など自然に近いレイアウトの展示場で飼育されており、その動きやしぐさを間近で見ることができます。

観察する際には、時間帯にも注目すると良いでしょう。

ワラビーは基本的に夜行性で、日中は木陰や岩の陰で休んでいることが多いです。

そのため、開園直後や夕方に活動が活発になり、跳ね回ったり食事をしたりする姿が観察できる場合があります。

また、春から夏にかけては繁殖期を迎えるため、母親の袋から顔を出す子どもの姿が見られることもあります。

ワラビーを展示している動物園の多くは、単なる観賞ではなく「教育」と「保全」を目的とした展示を行っています。

たとえば、オーストラリアの自然環境が直面している問題(森林火災・外来種の影響など)や、有袋類特有の繁殖形態を紹介するパネル展示が設けられている場合もあります。

このような取り組みは、来園者がワラビーを通して“自然との共存”を学ぶ貴重な機会となっています。

ワラビーとは何者?種類や特徴から見るかわいい魅力と生態の総括

- ワラビーとは、オーストラリアやタスマニアを中心に生息する中型の有袋類で、カンガルー科に属する動物である。

- カンガルーとの最大の違いは体の大きさと生息環境で、ワラビーは森林や岩場など狭い場所に適応して進化してきた。

- その種類は30種以上にのぼり、岩場に暮らすロックワラビーや湿地に適応したスワンプワラビーなど、多様な進化を遂げている。

- ワラビーの体は跳躍に特化しており、後ろ脚と尾を使って効率的に跳ねながら移動することができる。

- 草食性で、草や葉、果実を中心に食べるが、地域や季節によって食べる植物を変える柔軟な食性を持つ。

- 夜行性の習性があり、昼間は木陰や岩陰で休み、涼しくなる時間帯に活動を始める省エネルギー型の生活リズムを持っている。

- メスは育児嚢(いくじのう)で子どもを育てる独特の繁殖方法をもち、胚休眠(はいきゅうみん)により出産の時期を調整できる。

- ワラビーは繊細で慎重な性格をしており、単独または小さな群れで生活することが多い。母子の絆が強く、親子で行動する姿もよく見られる。

- オーストラリアでは古くからアボリジニ文化にも関わりがあり、人と自然の共存の象徴とされてきた。

- 現在では生息地の減少や外来種による影響が課題となっており、保護区での繁殖や再導入プログラムが進められている。

- 日本国内でも一部の動物園でレッドネックワラビーなどの展示が行われており、ワラビーを通してオーストラリアの自然や環境保全を学べる場が増えている。

- かわいらしい姿の裏には、過酷な自然環境に適応してきた強さと賢さが隠されており、その生態は観察するほど奥深い。

- ワラビーの魅力は、単なる見た目のかわいさではなく、進化・環境・生態が一体となった“生きる知恵”にあるといえる。