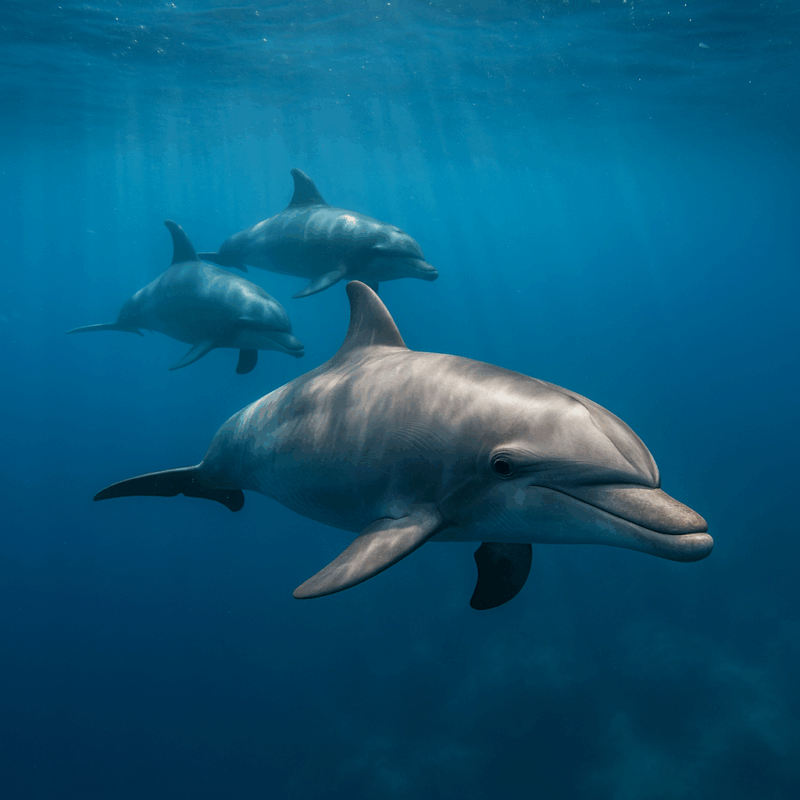

海の人気者として知られるバンドウイルカ。

その愛らしい姿の裏に、どんな特徴や知能が隠されているのでしょうか?

彼らはどんな生息地で暮らし、どれほどの寿命を持つのでしょうか。そして、なぜ人間と深い関係を築けるのか――その理由を知っていますか?

この記事では、バンドウイルカの特徴・寿命・生息地を中心に、食べ物や習性、性格、歴史までを科学的根拠に基づいて深掘りします。

水族館で見かけるあの笑顔の裏側にある、生き物としての本当の姿を一緒に探っていきましょう。

- バンドウイルカのことをもっとやさしく知りたい方

- 水族館で見るイルカについて詳しくなりたい方

- イルカの性格や知能に興味がある方

- 海の生きものが好きで楽しく学びたい方

バンドウイルカとは?

バンドウイルカは、世界中の温かい海や温帯の海に広く分布するイルカの一種で、

学名を**Tursiops truncatus(トゥルシオプス・トランカトゥス)**といいます。

英語では「ボトルノーズドルフィン」と呼ばれ、丸みを帯びた短い口先(くちばし)が「瓶の口(bottle nose)」に似ていることが名前の由来です。

日本では沖縄や伊豆諸島、九州などでも観察されることがあり、特に水族館では最もよく飼育されているイルカです。

体長はおよそ2〜4メートル、体重は200〜500キログラムほどで、性別や生息地によって大きさが異なります。

メスのほうがやや小型ですが、群れをまとめる重要な役割を担うことが多いです。

バンドウイルカは**ハクジラ類(歯のあるクジラの仲間)**に分類され、歯を使って魚やイカを捕まえます。

彼らは呼吸のために頭の上にある「噴気孔(ふんきこう)」から空気を吸い込み、数分おきに海面に浮上します。

肺で呼吸しているため、魚のようなエラは持っていません。

また、群れで協力しながら生活する社会的な性質があり、仲間との絆を保ちながら行動します。

こうした特徴から、バンドウイルカは人との関わりも深く、古代から「人を助ける海の使者」として親しまれてきました。

現在では、世界の海洋研究や動物行動学において、最も研究が進んでいるイルカのひとつでもあります。

バンドウイルカの特徴は?

バンドウイルカは、水中生活に最適化された体のつくりと高い知能が最大の特徴です。

体型は抵抗を少なくするための流線型(りゅうせんけい)で、時速30〜40キロほどのスピードで泳ぐことができます。

また、筋肉が発達しており、ジャンプやスピンなどの動きも得意です。

背中は青灰色、腹部は白っぽくなっており、上から見ても下から見ても目立ちにくい「カウンターシェーディング」という体色をしています。

これは、海中で捕食者や獲物から見つかりにくくするための保護色です。

バンドウイルカの知能は特に高く、脳の構造が人間に似ている点でも注目されています。

脳の重さは約1.5〜1.7キログラムと、人間の脳(約1.3〜1.4キログラム)と同等かそれ以上。

大脳皮質(だいのうひしつ)が非常に発達しており、記憶・学習・感情認識などの能力を持つと考えられています。

また、音を使って周囲を「見る」ことができる能力を持っています。

これは「エコーロケーション(反響定位)」と呼ばれ、自ら超音波を発してその反射音を分析することで、

魚の位置や大きさ、さらには海底の形まで把握することができます。

さらに、仲間と協力して狩りを行ったり、道具を使ったりすることも観察されています。

オーストラリアでは、海底の砂で鼻を傷つけないようにスポンジを使うイルカが確認されており、

これは動物の文化行動の一例として学術的にも非常に貴重な発見です。

バンドウイルカの生息地はどこ?

バンドウイルカは、世界の温帯から熱帯にかけての海に広く分布しています。

太平洋、大西洋、インド洋、地中海、さらには日本近海まで生息域は広がっており、

この広範囲な分布こそが、彼らの高い適応力を物語っています。

主に沿岸域(えんがんいき)や大陸棚(たいりくほ)の浅い海で見られますが、

外洋(がいよう)を回遊するグループも存在します。

沿岸型のイルカは体が小さく、浅瀬で生活する傾向があり、

外洋型は体が大きく、深い海を移動しながら生活しています。

生息地を選ぶ基準は、餌となる魚やイカが豊富で、水温が15〜30℃程度と安定していることです。

季節によって水温や餌の分布が変わると、数百キロ単位で移動することもあります。

日本でも、和歌山県・沖縄県・伊豆諸島などで観察されており、

特に沖縄では一年を通して野生のバンドウイルカが見られる海域があります。

また、群れによって生息地の使い方には違いがあり、

一部の群れは「定住型」、もう一部は「回遊型」と呼ばれています。

定住型は特定の湾や入り江を中心に生活し、人との交流が見られることもあります。

バンドウイルカの寿命は?

バンドウイルカの寿命は、野生で30〜40年ほど、飼育下では50〜60年に達することもあると報告されています。

寿命に差が出る最大の理由は、環境要因です。野生では天敵、病気、漁網への混獲(こんかく/誤って網にかかること)などのリスクがある一方、

飼育下では医療管理・栄養状態が安定しているため、より長生きできる傾向にあります。

特にアメリカや日本の一部の水族館では、30年以上生きる個体も珍しくなく、

中には60歳を超えた記録も確認されています。

人間と同様に加齢(かれい)が進むと歯がすり減り、皮膚の色が薄くなるなどの変化が見られます。

また、野生下での寿命を調べる研究では、メスの方がオスよりもやや長生きする傾向があります。

これは、オスが群れ内で争いや広範な移動を行うため、体力的な消耗が大きいと考えられています。

寿命の研究は、個体識別(こたいしきべつ)用の写真記録や、

歯の年輪のような構造を数える「歯年齢査定法」によって行われています。

こうしたデータの蓄積により、近年ではバンドウイルカの年齢構成や世代交代のペースも明らかになってきました。

バンドウイルカの食べ物は?

バンドウイルカの食べ物は、主に魚・イカ・タコなどの小型の海洋生物です。

食性は地域や季節によって異なり、日本近海ではアジ、イワシ、サバなどを捕食します。

外洋型の個体群では、マグロの幼魚やトビウオなど、より大きな獲物を狙うこともあります。

狩りは個体で行う場合もありますが、ほとんどは群れの協力による「チームハンティング」です。

イルカたちは魚の群れを囲い込み、1頭ずつ交代で食べるなど、高度な連携を見せます。

この行動は知能の高さを象徴しており、まるで人間のチームワークのようです。

また、一部の地域では、泥や砂を巻き上げて魚を閉じ込める「プラムフィーディング」という特殊な狩り方も観察されています。

これはオーストラリアやバハマなどで確認されており、地域ごとの“狩りの文化”として受け継がれています。

バンドウイルカは1日に体重の約5〜10%にあたる量を食べる必要があり、

これは体重300kgの個体であれば、およそ15〜30kgもの魚に相当します。

そのため、一日の大半を餌の探索や狩りに費やしています。

また、狩りの際には超音波(エコーロケーション)を使って魚の群れを探し、

一瞬の反響音から距離や動きを正確に読み取ります。

バンドウイルカは絶滅危惧種なの?

2025年現在、バンドウイルカは絶滅危惧種には指定されていません。

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは「LC(低懸念)」に分類されています。

これは、世界的に見て絶滅の危険度が低い種という意味です。

しかし、すべての地域で安全というわけではありません。

沿岸開発や海洋汚染、漁業による混獲、観光船の騒音などが原因で、

一部の地域では個体数の減少が確認されています。

とくに地中海や東南アジア沿岸では、個体群の縮小が問題視されています。

また、気候変動による海水温の上昇も深刻です。

餌となる魚の分布が変化し、生息地が北上する傾向が報告されています。

こうした変化は、群れの構造や繁殖時期にも影響を及ぼすおそれがあります。

日本近海でも、バンドウイルカの定点観察や遺伝子調査が行われています。

研究によると、日本の沿岸群は他地域の個体群とはやや遺伝的に異なり、

地域ごとに守るべき固有の集団である可能性が高いとされています。

バンドウイルカの特徴・寿命・生息地から見える意外な一面とは

バンドウイルカの由来は?

バンドウイルカという名前の由来には、いくつかの説があります。

有力な説のひとつは、かつて日本の九州地方でイルカが多く見られた「坂東(ばんどう)」という地名に由来するというものです。

この地域で頻繁に観察され、人々の生活と関わりが深かったことから、「バンドウイルカ」という呼び名が広まったと考えられています。

一方で、英語名の「ボトルノーズドルフィン(Bottlenose Dolphin)」は、

短く丸みを帯びた口先(くちばし)が瓶の口(ボトルネック)のように見えることに由来します。

この口先は獲物を正確に捕らえるのに適しており、魚を狙う際には非常に効率的な形状です。

学名の Tursiops truncatus はラテン語で、「切り詰められた鼻(truncatus)」という意味を持ちます。

まさにその形態的特徴をそのまま表している名称です。

また、バンドウイルカは日本では古くから漁業と深い関係があり、

和歌山県太地町や鹿児島県などでは、イルカが魚の群れを追い込む行動を利用して漁を行っていた記録もあります。

こうした歴史的な関わりが「地域とともに生きるイルカ」というイメージを定着させました。

つまり、「バンドウイルカ」という名前には地名の説、

そして「ボトルノーズドルフィン」という英名には形の特徴という、

それぞれの文化や観察に基づいた由来が込められているのです。

バンドウイルカの性格は?

バンドウイルカの性格は、社交的で好奇心旺盛、そして非常に協調性が高いことで知られています。

群れ(ポッド)で行動することが多く、仲間と声を交わしたり、体を寄せ合ったりして常にコミュニケーションを取り合っています。

このような社会的なつながりは、ストレスを減らし、生存率を高める重要な要素でもあります。

野生のバンドウイルカは、人間の船に近づいて並走したり、ジャンプをして注意を引いたりすることがあります。

これは「遊び」や「観察」といった好奇心からくる行動だと考えられています。

実際、研究ではイルカが“他者の行動をまねる能力”を持つことが確認されており、

仲間や人間の仕草を模倣することで学習することもあります。

また、仲間を助ける場面も数多く報告されています。

ケガをした個体を支えながら泳いだり、出産時に他のメスがサポートしたりする例もあります。

こうした「利他的行動(りたてきこうどう)」は高度な社会性を示すもので、

感情的な共感や思いやりに近い反応と考えられています。

さらに、鏡に映る自分を理解する「自己認識能力」も確認されており、

これはチンパンジーやゾウ、カササギなど限られた動物にしか見られません。

つまり、バンドウイルカは他者を理解し、自分を認識できる存在なのです。

バンドウイルカの種類は?

バンドウイルカは一見どれも同じように見えますが、実は**地域によっていくつかのタイプ(亜種)**が存在します。

代表的なのは「沿岸型(えんがんがた)」と「外洋型(がいようがた)」です。

沿岸型は体がやや小型(約2〜3メートル)で、浅い海を中心に生活しています。

人との距離が近く、漁港や湾などにも現れることがあります。

外洋型はそれより大きく(最大で約4メートル)、深い海で生活し、長距離を回遊することが知られています。

体の色はやや濃く、筋肉質で、泳ぐ速度も速いのが特徴です。

また、インド太平洋の地域に生息する近縁種 Tursiops aduncus(インド太平洋バンドウイルカ) は、

日本では沖縄近海や東南アジアの沿岸で見られることがあります。

この種は体に小さな斑点(はんてん)が出ることが多く、遺伝的にも別種として分類されています。

近年のDNA研究によって、これまで「同じバンドウイルカ」と考えられていた個体群にも遺伝的な差が見つかり、

地域ごとに微妙に異なる進化の道をたどってきたことが分かってきました。

バンドウイルカの知能は?

バンドウイルカは、動物界の中でも特に知能が高いことで知られています。

その脳の重さは1.5〜1.7キログラムに達し、人間とほぼ同じかそれ以上の比率を持っています。

大脳皮質(だいのうひしつ)が発達しており、学習・記憶・判断・感情の制御などを担う領域が非常に複雑です。

研究では、バンドウイルカが音声を使って「名前のような口笛」を出し、

個体ごとに異なる音で仲間を呼び合うことが分かっています。

この行動は人間の言語に似た“社会的コミュニケーション”とされ、

海洋哺乳類の中でも特に発達した認知行動のひとつです。

また、問題解決能力にも優れています。

水族館での実験では、形の違う物体を見分けたり、順序を記憶したりすることができるほか、

鏡に映った自分を認識できる「自己認識能力」も確認されています。

これはチンパンジー、ゾウ、カササギなど、ごく一部の高知能動物しか持たない特徴です。

さらに、野生では「文化的学習」と呼ばれる行動も見られます。

たとえば、オーストラリアのシャークベイでは、母親が子どもに狩りの技術を教える光景が観察されています。

このように、親から子へ行動が伝わることは、動物社会における「文化」の存在を示唆しています。

バンドウイルカの習性は?

バンドウイルカは、強い社会性と複雑なコミュニケーションを持つ動物です。

通常は10頭前後の群れ(ポッド)で生活し、時には100頭以上の大きな群れを作ることもあります。

群れの中では役割分担があり、リーダー的存在、子育てを助ける個体、見張り役などが自然に形成されています。

彼らは常に音を使って会話しています。

クリック音(超音波)や笛のような音を発し、それを聞き取ることで仲間の位置や感情を把握します。

また、体をこすり合わせたり、背びれを絡めたりするスキンシップも行い、社会的なつながりを維持しています。

遊びの習性も顕著です。

海面でジャンプをしたり、波に乗って滑ったり、泡を作って遊ぶ姿がよく観察されます。

遊びは単なる楽しみだけでなく、若いイルカが泳ぎ方や狩りの技術を身につける訓練の一環でもあります。

狩りの場面では、群れが協力して魚を囲い込み、一頭ずつ交代で食べるという「チームハンティング」を行います。

このような連携行動は、知能と社会性が高い動物にしか見られません。

さらに興味深いのは、地域ごとに「方言(ほうげん)」のような鳴き声の違いがあることです。

群れによって音のパターンが異なり、互いに識別できるように使い分けていると考えられています。

これは、人間の文化や言語の多様性にも通じる現象です。

バンドウイルカの歴史は?

バンドウイルカと人間との関わりは、古代から続いています。

古代ギリシャやローマでは、イルカは「海の守護神」とされ、神話やモザイク画にもたびたび登場しました。

ギリシャの詩人ホメロスの時代には、イルカが船を導く幸運の象徴として描かれています。

日本でも古くから沿岸で目撃され、漁業と密接な関係を築いてきました。

和歌山県太地町などでは、イルカの動きを利用した「追い込み漁」が行われてきましたが、

近年は観光や教育目的での観察活動に移行しつつあります。

これは、動物福祉と持続可能な観光を両立させようとする取り組みの一環です。

20世紀には、水族館での飼育やショーを通じて世界中に知られる存在となりました。

映画やテレビでの人気も高まり、「フリッパー」に代表されるように、

人間との信頼関係を象徴する存在として描かれることが多くなりました。

しかし同時に、飼育環境の倫理や海洋汚染、騒音問題などが社会的な議論を呼びました。

そのため、21世紀に入ってからは「イルカショー」よりも「行動展示」や「教育・研究重視」の方向へと変化しています。

現在では、野生個体の追跡研究や音響解析技術の発展により、

イルカの社会構造や感情表現の科学的理解が急速に進んでいます。

研究者の多くは、イルカとの関係を「利用する時代」から「共に学ぶ時代」へ移すべきだと考えています。

バンドウイルカの特徴・寿命・生息地の総括

- バンドウイルカ(学名 Tursiops truncatus)は、世界中の温暖な海に生息するイルカで、最もよく知られた海洋哺乳類の一種。

- 特徴は流線型の体と高い知能、そして仲間と強い絆を持つ社会的な生活様式にある。

- 体長は2〜4メートル、体重は200〜500キログラムで、灰色の背中と白い腹部の「カウンターシェーディング」が保護色として役立っている。

- 生息地は太平洋・大西洋・インド洋などの温帯〜熱帯に広がり、日本近海でも観察される。

- 寿命は野生で30〜40年、飼育下では50〜60年に達する例もあり、環境条件によって大きく左右される。

- 主な食べ物は魚やイカで、群れで協力して狩りを行うチームハンティングが特徴的。

- 絶滅危惧種には分類されていないが、沿岸開発や混獲、気候変動により地域的な減少が見られるため保全活動が必要。

- 名前の由来は日本の「坂東地方」説と、英語名「ボトルノーズ(瓶の口)」に由来する形態的特徴の両方がある。

- 性格は社交的で好奇心旺盛。仲間を助け合う利他的行動(りたてきこうどう)や、感情を理解する能力も持つ。

- 種類には沿岸型と外洋型があり、さらにインド太平洋型などの近縁種も存在する。

- 高い知能をもち、音声で名前を呼び合う・鏡で自己認識するなど、人間に近い社会的行動が確認されている。

- 習性は音と体の動きによるコミュニケーションが中心で、群れごとに“方言”のような鳴き声の違いがある。

- 人間との歴史は古代から続き、神話・漁業・観光・研究を通じて深い関わりを持ってきた。

- 現代では「イルカショー」から「教育・保全・共生」へと関係が変化しつつある。

- これらの要素を踏まえると、バンドウイルカは「海の知性」と呼ぶにふさわしい存在であり、人類が共に未来を築くべきパートナーであるといえる。