ジャガランディという動物を知っていますか?

南米の森や草原に生きるこのネコ科動物は、イタチのように細長い体を持ち、ほかの猫とは一線を画す存在です。

けれど、その名を聞いたことがある人は少なく、「どんな特徴があるの?」「ペットにできるの?」と疑問を持つ人も多いでしょう。

この記事では、ジャガランディとはどんな動物なのかを、生息地・性格・食べ物・鳴き声・習性などの切り口から詳しく紹介します。

さらに、ペットとしての現実や値段、動物園での姿、そして絶滅危惧種としての背景まで徹底解説。

あなたもこの“南米の小さな野生ネコ”の世界をのぞいてみませんか?

- 珍しい動物が好きな方

- ジャガランディを初めて知った方

- ネコ科の動物が好きな方

- 南米の野生動物に興味がある方

- 動物園で見られる珍しい生き物を知りたい方

ジャガランディの特徴と性格とは?生息地や食べ物から見える意外な生態

ジャガランディとは?

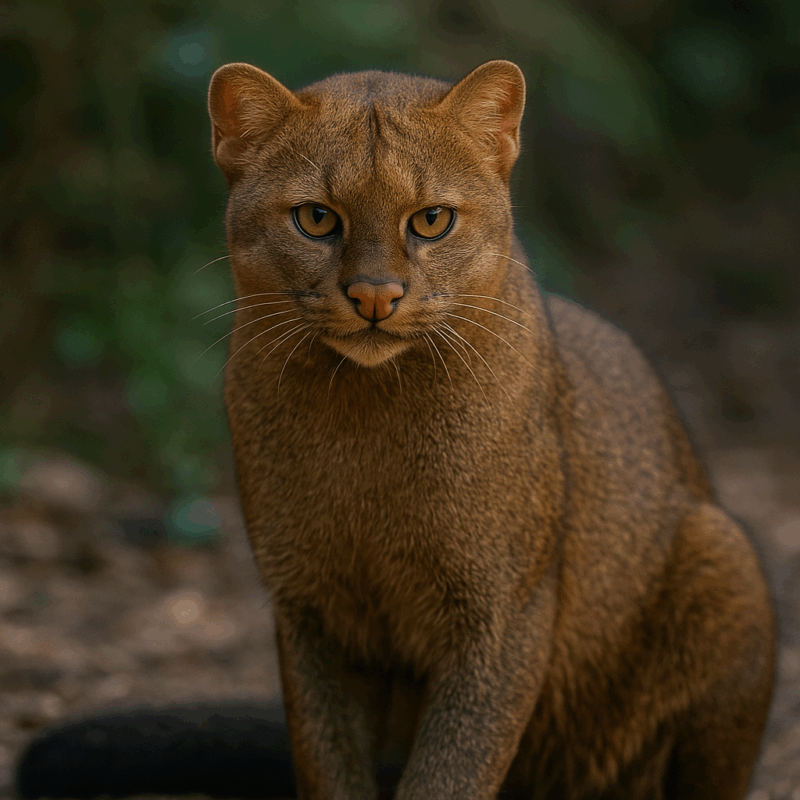

ジャガランディとは、中央アメリカから南アメリカにかけて生息する中型のネコ科動物です。学名は Herpailurus yagouaroundi(ヘルパイルルス・ヤガウアランディ)。

ピューマ属(Puma属)に近い遺伝的特徴を持つため、しばしばピューマの近縁種として扱われます。かつては「Puma yagouaroundi」と呼ばれていた時期もあります。

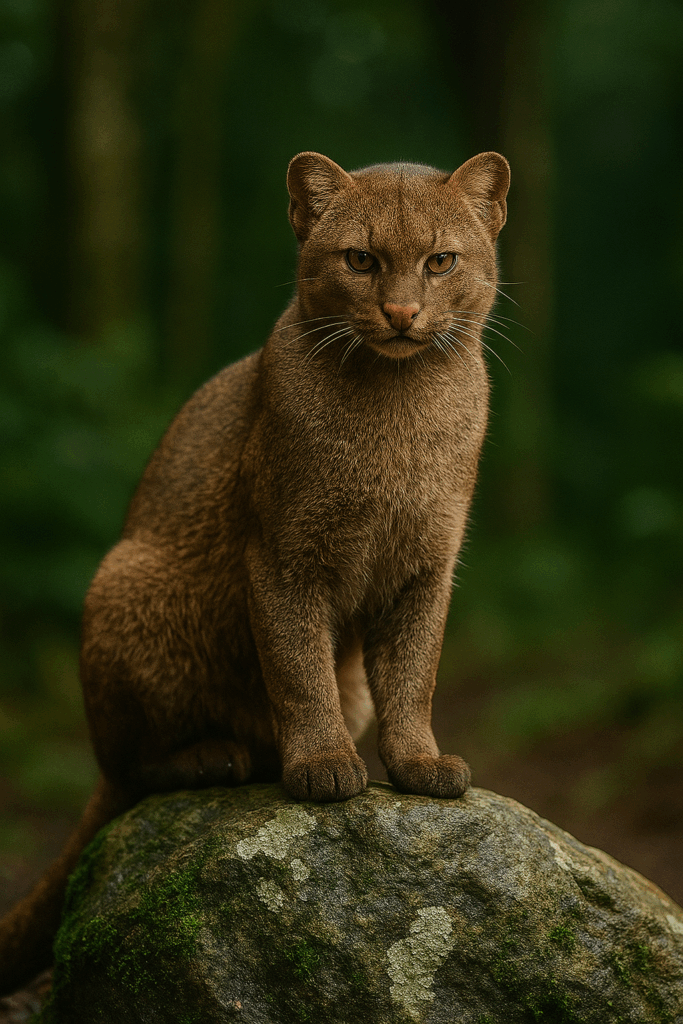

外見的な特徴は非常に独特で、ネコ科でありながら、体型は細長く、四肢が短く、尻尾(しっぽ)が長いのが特徴です。体長は約50〜77cm、尻尾の長さは約30〜60cmに達し、全長1mを超える個体も珍しくありません。体重は3〜9kg程度とされ、家庭用の猫よりやや大きめです。

毛は短く、光沢のある単色の毛並みを持ちます。一般的に、赤褐色(チャコールブラウン)から灰黒色までの2つのタイプが存在し、兄弟間で色が異なることもあります。斑点や縞模様がないため、ネコ科特有の模様を持つオセロットやマージャーとは異なる印象を与えます。

生態的には、熱帯林やサバンナ、低木地帯などに生息し、他のネコ科が活動を避ける昼間に行動する「昼行性」の傾向が強い動物です。ネコ科の多くが夜行性であることを考えると、これは非常に珍しい特徴といえます。

また、泳ぎが得意で、川や湿地を自ら渡ることも確認されています。このような行動の柔軟性から、ジャガランディは南米の多様な環境に適応できる種として知られています。

性格は用心深く、人前に姿を見せることはほとんどありません。野生では主に単独で生活し、広い範囲を行動圏として利用します。観察の難しさから研究例は少ないですが、行動記録から非常に頭の良い動物であることが分かっています。

その独特な姿と習性から、ジャガランディは「イタチのような猫」と呼ばれることもあります。南米の生態系の中では小型哺乳類の個体数を調整する役割を担い、食物連鎖のバランスを保つ重要な存在です。

ジャガランディの特徴は?

ジャガランディの最も大きな特徴は、体型と行動の独自性にあります。多くのネコ科動物が「短く力強い体」と「夜行性の狩り」に特化しているのに対し、ジャガランディはまったく異なる進化を遂げました。

体のつくりは非常にスリムで、脚が短く、体高は約30cm前後。背が低いため草むらの中をすばやく移動できます。尻尾が長いため、バランス感覚に優れ、障害物の多い地形でも滑らかに進めるのです。このような体型は、地上での狩りを得意にする一方、木登りや泳ぎといった多様な動きも可能にしています。

毛並みは密で短く、斑点のない単色の被毛が太陽光を反射してわずかに光ります。赤茶色系の個体と灰黒色系の個体が存在し、地域によってその比率が異なります。森林地帯では濃い色、草原地帯では赤みがかった色が多く見られ、環境に合わせた保護色の役割を果たしています。

また、ジャガランディは日中に最も活発に行動するネコ科として知られています。朝や夕方に動くことが多く、夜間は休息を取る傾向があります。これは、夜に活動する大型ネコ(ピューマなど)と狩りの時間帯をずらすことで、食料資源の競合を避けるためと考えられています。

行動範囲は広く、オスでは最大20平方キロメートル以上に及ぶこともあります。その中で巣をいくつも持ち、環境条件によって使い分けます。

加えて、ジャガランディは水辺に強い適応性を持っています。泳いで魚やカエルを捕らえる行動が確認されており、陸上と水中の両方で活動できる柔軟さを示します。

ジャガランディの性格は?

ジャガランディの性格は、非常に用心深く、独立心が強いことで知られています。ネコ科の中でも特に単独行動を好み、繁殖期や母子の期間を除いて群れを作ることはほとんどありません。

観察記録によると、彼らは日中に広い範囲を静かに移動しながら獲物を探し、常に周囲の音や匂いに敏感に反応します。人間に対しては極めて慎重で、野生下で姿を確認することは非常に難しいとされています。

しかしその一方で、知能が高く環境への適応力に優れています。飼育下での研究では、記憶力や問題解決能力が高く、同じ経路を繰り返し使って効率的に移動する行動も確認されています。

また、ジャガランディはネコ科にしては珍しく「鳴き声のバリエーション」が豊富で、10種類以上の異なる声を使い分けるとされます。これは単独行動を基本としながらも、繁殖期や親子間での意思疎通を必要とするために発達した能力です。

性格的には、攻撃性よりも警戒心と慎重さが勝っており、無闇に争うことはありません。獲物を確実に仕留める冷静さと、危険を察知してすぐに身を引く判断力を併せ持つ「静かなハンター」といえます。

環境の変化にも柔軟に対応し、人間の活動地域の近くでも、夜明けや夕暮れにひっそりと現れることがあります。人に馴れにくい性格ですが、その行動には常に論理性があり、無駄がありません。

ジャガランディの生息地は?

ジャガランディは、アメリカ大陸の広範囲に分布するネコ科動物で、メキシコ南部からアルゼンチン北部までの地域で確認されています。

特にブラジル、パナマ、ベネズエラ、ペルーなどでは比較的個体数が多く、南米の広い生態系に適応しています。

その生息地は非常に多様で、熱帯雨林、乾燥林、草原、さらには標高3,000メートルを超えるアンデス山地のふもとでも観察された記録があります。

彼らが共通して好む環境には特徴があります。

それは「茂みや低木が多く、身を隠せる地形があること」です。

ジャガランディは、開けた草原よりも木の根元や藪(やぶ)の中を好み、地面近くの隙間を活かして狩りや移動を行います。

このため、森林伐採や農地開発によってこうした環境が減ると、個体数も比例して減少する傾向があります。

また、ジャガランディは水辺を好む傾向があり、川沿いや湿地帯でもよく見られます。

泳ぐことをいとわず、魚やカエルを捕らえる姿も確認されています。

これは、他のネコ科動物には珍しい特徴の一つです。

こうした環境的柔軟性のおかげで、人間の活動によって一部の森林が失われても、

ジャガランディは二次林(いちど伐採された後に再生した森)や農地の縁などで生き残ることができます。

ただし、近年は都市化や道路建設の影響で、生息域の分断(ぶんだん:地域ごとの孤立)が進んでいます。

国際自然保護連合(IUCN)は、ジャガランディを「低リスク種(Least Concern)」に分類していますが、

これは“危険がない”という意味ではなく、“今のところ絶滅は差し迫っていないが、将来的には注意が必要”という評価です。

ジャガランディの食べ物は?

ジャガランディは、ネコ科動物の中でも食性が幅広く、基本的には肉食でありながら、環境によっては雑食的な行動も見せる動物です。

主な食べ物は小型の哺乳類(げっ歯類など)、鳥、トカゲ、カエル、昆虫などで、場合によっては小魚を捕まえることもあります。

地上を移動しながら狩りを行うのが一般的で、低い姿勢で静かに忍び寄り、タイミングを見て一気に跳びかかります。

その動きは俊敏(しゅんびん)で正確。

短距離のスプリント(瞬発的なダッシュ)を得意とし、狩りの成功率は他の小型ネコよりも高いと考えられています。

また、樹上に逃げた鳥を追って木に登ることもあり、その運動能力の高さが伺えます。

地上・水辺・樹上のいずれにも対応できる点で、ジャガランディは「環境を選ばない万能型ハンター」といえるでしょう。

さらに興味深いのは、果実を食べる行動が報告されていることです。

特に乾季(雨の少ない時期)には果物や植物の実を口にし、糖分や水分を補給するとされています。

この行動は、肉食に偏りすぎない栄養バランスを取るための自然な適応であり、他の小型ネコ類と比べても珍しい特徴です。

食事の時間帯は朝と夕方が中心です。

夜行性の大型ネコと行動時間をずらすことで、食料の競合を避け、効率的に狩りを行っていると考えられます。

ジャガランディの鳴き声は?

ジャガランディは、ネコ科動物の中でも特に鳴き声のバリエーションが豊富なことで知られています。

研究では、少なくとも10種類以上の異なる発声を使い分けていることが確認されています。

それらは、「威嚇」「求愛」「警戒」「親子間の合図」など、目的によって明確に区別されているのです。

一般的な猫のような「ニャー」という声だけでなく、

「ピッ」「チュルル」「グルル」といった鳥のような声や、短く鋭い高音を出すこともあります。

また、繁殖期になるとオスが低く唸るような声を出してメスを呼ぶなど、状況に応じた音の変化がみられます。

母親は子どもを呼ぶ際に短く優しい声を発し、危険を知らせる時には低く短い音を使います。

このような音の使い分けは、単独行動を基本とする動物にしては驚くほど社会的です。

鳴き声は周囲の環境によっても変化します。

森の中では低音がよく響くため、低い声を使う傾向があり、開けた場所では高音を多用して遠くまで届かせます。

これは、音の伝わり方を理解し使い分けている証拠でもあります。

こうした複雑な発声能力は、

ジャガランディが高い知能と社会的感覚を持つ動物であることを示しています。

声を通して環境や仲間に適応する姿勢は、単に狩りの道具としての「音」ではなく、生きるための言葉として進化したものと言えるでしょう。

ジャガランディをペットにできる?値段や法律、動物園での現実を探る

ジャガランディはペットにできる?

結論から言うと、ジャガランディをペットとして飼うことは、ほぼ不可能です。

その理由は、法的な規制と動物の性質の両面にあります。

まず、日本ではジャガランディのようなネコ科の野生動物は、「特定動物」に分類される可能性が高く、飼育するには都道府県知事の許可が必要です。

特定動物とは、人や他の動物に危険を及ぼすおそれのある動物を指し、檻や柵、二重扉の設置など、厳重な飼育環境を整えなければなりません。

さらに、ジャガランディは国際的にも保護対象です。

CITES(ワシントン条約)附属書ⅠまたはⅡに登録されており、商業目的の輸出入は禁止または厳しく制限されています。

そのため、合法的に個人が入手するルートは事実上存在しません。

仮に飼育できたとしても、野生本能の強い動物であるため、家庭環境に順応することは非常に難しいでしょう。

警戒心が強く、環境の変化に敏感で、人間との長期的な共生には大きなストレスがかかります。

また、昼行性で活動的な性格ゆえに、広い運動スペースが必要です。

狭いケージ内での生活は健康を損ない、攻撃的な行動を引き起こす可能性もあります。

ジャガランディの値段はいくら?

ジャガランディは、国際的に取引が厳しく制限されている動物です。

そのため、正規ルートでの販売価格はほとんど公表されていません。

仮に海外の違法市場で取引された場合でも、その価格は数百万円から数千万円に及ぶと推定されています。

しかし、これは単に「高価」という問題ではありません。

違法取引によって捕獲・輸送される過程で命を落とす個体が多く、野生個体の減少につながる深刻な要因となっています。

動物福祉の観点からも、こうした取引は強く非難されています。

また、仮に合法的なルートで入手できたとしても、飼育コストは膨大です。

食費、医療費、温度や湿度の管理設備、防音・脱走防止のための施設など、維持に年間数十万円から百万円単位の費用がかかります。

さらに、日本国内では獣医師でも野生ネコ科の診療経験を持つ人が少なく、健康管理そのものが困難です。

精神的なストレスによる拒食や攻撃行動が見られることもあります。

ジャガランディの習性は?

ジャガランディは、ネコ科には珍しい昼行性の動物です。

多くのネコ科が夜に活動するのに対し、彼らは朝や夕方の時間帯に最も活発になります。

これは、大型の夜行性捕食者(ピューマやオセロット)との競合を避けるためと考えられています。

行動は単独性が強く、繁殖期や母子を除いて群れを作りません。

広い縄張りを持ち、オスは最大20平方キロメートル以上の範囲を移動します。

その中で狩りや休息を繰り返し、複数の寝場所を使い分けて生活します。

狩りは主に地上で行われますが、木登りや泳ぎも得意です。

そのため、川沿い・低木地帯・森林縁など、さまざまな環境を行動圏に含めることができます。

こうした柔軟性は、気候や食料の変化に強い理由の一つです。

警戒心が強く、他の動物や人間の気配を敏感に察知します。

危険を感じるとすぐに物陰に身を隠し、攻撃よりも回避を優先する傾向があります。

一方で、獲物に対しては大胆で、俊敏かつ冷静な動きを見せます。

ジャガランディは絶滅危惧種なの?

2025年現在、ジャガランディは国際自然保護連合(IUCN)により「低リスク(Least Concern)」に分類されています。

つまり、現時点で絶滅危惧種には該当しません。

しかし、これは「安全」という意味ではなく、「広い地域に分布しているが、局地的には減少している」状態を指します。

ブラジルやメキシコなど一部地域では森林伐採や農地拡大によって生息地が減り、個体群が孤立しつつあるのが現状です。

また、道路の拡張や牧場開発により、交通事故や人との衝突(害獣駆除)が増えています。

特に農村地帯では、家禽(ニワトリなど)を襲うことが原因で人間に殺されるケースが報告されています。

保護活動も徐々に進んでおり、一部の国では国立公園や保護区で監視が行われています。

生息地を守ることが、将来的な絶滅リスクを防ぐ最も重要な取り組みです。

現段階では絶滅危惧種ではないものの、人間の影響を受けやすい立場にあることは間違いありません。

環境保全への意識が低下すれば、数十年後には「危急種(Vulnerable)」に指定される可能性もあります。

ジャガランディはどの動物園で見られる?

2025年現在、日本国内でジャガランディを飼育・展示している動物園は存在していません。

かつては一部の動物園で飼育例がありましたが、個体の高齢化や繁殖の難しさから展示が終了しています。

このため、日本でジャガランディに出会うことはほぼ不可能であり、写真や映像、研究資料を通じてしかその姿を確認できないのが現状です。

ただし、南米や北米では複数の動物園が保護目的で個体を飼育しています。

アメリカの「ヒューストン動物園」や「ダラス動物園」、メキシコやブラジルの公立動物園などでは、

自然環境に近い展示エリアでジャガランディを観察することが可能です。

これらの施設では、野生個体の保護と繁殖研究を目的としています。

動物園で生まれた個体は遺伝管理を行いながら、長期的な保全プログラムの一部として育てられます。

野生への再導入を目的とした取り組みも進められていますが、彼らの強い縄張り性やストレスに弱い性格のため、成功率は高くありません。

一方で、教育的な展示としての役割は重要です。

ジャガランディのような“知られざる中型ネコ”を紹介することで、生態系全体の多様性への理解を広げる活動が行われています。

また、最近ではVR(仮想現実)やオンライン配信を用いて、実際に飼育されている個体をデジタルで観察できるプログラムも登場しています。

ジャガランディの歴史は?

ジャガランディの歴史をたどると、彼らがおよそ300万年前からアメリカ大陸に生き続けている古いネコ科の系統であることが分かっています。

化石の記録によると、北アメリカの祖先型ピューマ属から分岐し、気候の変化に伴って中南米へと分布を広げたと考えられています。

この長い進化の過程で、他のネコ科動物とは異なる特徴を発達させました。

細長い体型や短い脚は、密林や低木地帯をすばやく移動するための進化の結果です。

また、昼間に活動する性質を獲得したのも、夜行性の大型捕食者との競合を避けるためとみられています。

人間との関わりは古く、南米の先住民文化にも登場します。

古代マヤやアステカの伝承では、ジャガランディは森の守り神、あるいは精霊の使いとして語られ、

その俊敏さや忍耐強さが尊敬の象徴とされていました。

ヨーロッパ人が南米を探検した16世紀以降、この動物は「不思議な野生の猫」として記録に残るようになりました。

19世紀後半、博物学者たちが初めて学術的に研究を始め、その際に「Herpailurus yagouaroundi」という学名が正式に付けられました。

以降、研究は南米各地の生息域調査や保全活動へと発展し、現在ではピューマ属との遺伝的比較も進んでいます。

近代に入ると、森林伐採や都市化が進み、生息域が縮小した一方で、保護への意識も高まりました。

各国で国立公園が設立され、ブラジルやコスタリカでは環境保全政策の一環として監視プログラムが導入されています。

ジャガランディの特徴とペット事情をまとめて総括

- ジャガランディは中央アメリカから南アメリカに広く分布する中型のネコ科動物で、学名は Herpailurus yagouaroundi。

- 細長い体と短い脚、長い尻尾が特徴で、イタチのような独特の体型をしている。

- 昼行性で活動的なネコ科として知られ、夜行性の大型ネコと棲み分けて生活している。

- 毛色は赤茶系と灰黒系の2タイプがあり、環境によって変化する保護色の役割を持つ。

- 食性は柔軟で、小型哺乳類・鳥・爬虫類・昆虫・果実などを状況に応じて食べる。

- 鳴き声の種類が豊富で、10種類以上の声を使い分ける高度なコミュニケーション能力を持つ。

- 性格は慎重で知的。単独行動を好み、周囲をよく観察して冷静に行動する。

- 人間には慣れにくく、野生下での観察が難しい「静かなハンター」と呼ばれている。

- ペットとしての飼育は、法的にも倫理的にも不可能であり、野生のまま保護することが望ましい。

- 国際的にはCITES(ワシントン条約)の附属書に掲載され、商業取引は厳しく制限されている。

- 現在、絶滅危惧種ではないが、森林伐採や開発によって局地的な減少が確認されている。

- 日本の動物園では飼育個体がいなくなり、現在は映像資料や海外施設でのみ観察可能。

- 南米の先住民文化では「森の精霊」として伝えられ、古くから自然の象徴とされてきた。

- 約300万年前にピューマの祖先から分岐した古代のネコ科で、現代まで生き残る貴重な系統。

- ジャガランディを知ることは、野生動物と人間の共存を考えるきっかけになる。