シフゾウという名前を聞いたことがありますか?

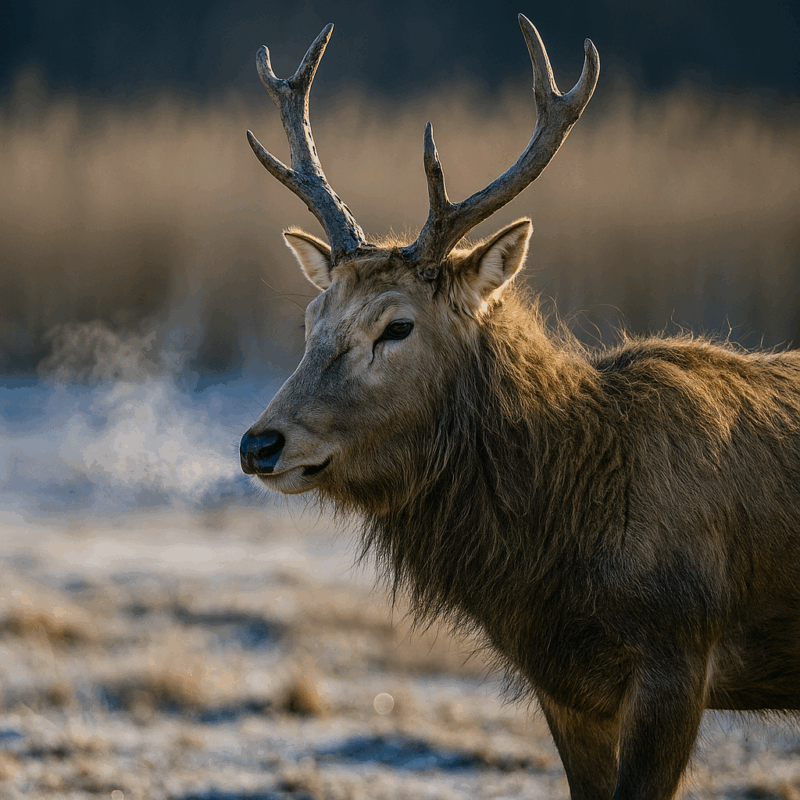

姿はシカのようでいて、体格はウシ、尻尾はロバ、蹄はウマ。まるで複数の動物を組み合わせたようなこの生き物は、長い間「絶滅した」とまで言われてきました。

なぜそんな不思議な進化を遂げたのでしょうか?

どんな特徴を持ち、どれくらいの寿命で生きる動物なのでしょうか?

この記事では、シフゾウの由来や習性、生息地から動物園での保護活動まで、他では読めない視点で徹底的に掘り下げます。

- シフゾウについてやさしく知りたい方

- 珍しい動物を見るのが好きな方

- 絶滅危惧種に関心がある方

- 動物園で会える珍獣を探している方

シフゾウとはどんな動物?特徴と寿命の秘密に迫る

シフゾウとはどんな動物?

シフゾウ(学名:Saiga tatarica)とは、中央アジアのカザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルなどの広大な草原地帯(ステップ)に生息するウシ科の哺乳類です。

現在では中国やロシア南部の一部地域にも再導入され、主にカザフスタンの国立保護区で確認されています。

見た目はシカのようですが、実際にはウシ科のグループに属し、体高は70~80cmほど、体重はおよそ30~45kgと中型の草食動物です。

最大の特徴は、鼻が大きく前方に突き出していることです。

この膨らんだ鼻(鼻腔:びくう)は、吸い込む空気をろ過(フィルター)して砂やほこりを防ぎ、寒い空気を温めて肺を守る働きをしています。

乾燥した草原では強い風と砂塵が常に舞っており、この構造がなければ呼吸器が傷ついてしまうため、まさに環境に適した進化の結果といえます。

また、シフゾウは群れで暮らす動物で、季節によって広大な距離を移動します。

春から夏は北方の草原で繁殖し、冬になると南方の温暖な地へと移動して寒さを避けます。

このような「季節移動(回遊)」を行うことで、限られた植物資源を上手に使い分け、過酷な環境で生き延びています。

一見すると奇妙な外見のシフゾウですが、その体のつくりはすべて環境に合わせた合理的な結果です。

もし鼻が小さければ、冬の氷点下の空気を直接吸い込むことになり、肺が凍傷を起こす可能性があります。

つまり、シフゾウの外見は「不思議」ではなく、「生き残るための科学的デザイン」なのです。

シフゾウの特徴はなぜこんなに変わっているの?

シフゾウの外見が「不思議」と呼ばれるのは、複数の環境条件が重なった結果としての進化によるものです。

まず、鼻の形状は温度と湿度を調整するだけでなく、声を響かせる共鳴器(きょうめいき)の役割も果たしています。

この鼻の内部には多くの粘膜と血管が走り、冷たい空気を温めたり、乾燥した風から水分を保つ仕組みになっています。

体毛も環境に適応しています。夏は薄く黄褐色で地面に溶け込みやすく、

冬は灰白色で厚みが増し、雪原での保温とカモフラージュ効果を高めています。

特に冬毛は体温を一定に保つ役割が大きく、マイナス40度の極寒にも耐えられるほどの断熱性を持っています。

また、シフゾウは脚が長く、ひづめが幅広い構造になっており、ぬかるんだ地面や雪上でも沈みにくくなっています。

この体のつくりにより、1日に100キロメートル以上を移動できることもあると報告されています。

さらに、オスにはねじれた形の角があり、これは繁殖期にメスをめぐって争う際に使われます。

角の成長は年齢や個体の健康状態を示す指標にもなり、群れの中での順位を決める役割を持っています。

シフゾウの「変わった」特徴は、ただ奇抜に見えるだけではありません。

その一つひとつが、生き延びるために自然が選び抜いた結果なのです。

もし鼻がなければ呼吸ができず、足が細ければ雪の中を進めず、毛が変化しなければ季節を越えられません。

つまり、シフゾウの外見は「奇妙」ではなく「理にかなった究極の適応」だといえるのです。

シフゾウの寿命はどのくらい生きるの?

シフゾウの寿命は、野生では平均6~10年、飼育下では10~12年程度とされています。

この差は、外敵や環境要因によって大きく変わるためです。

野生の個体は、オオカミやイヌワシなどの捕食者に狙われることが多く、また食糧不足や感染症による死亡率も高くなります。

特に、繁殖期にはオスが争いによって体力を消耗することが多く、その分寿命が短くなる傾向があります。

一方、保護区や動物園で飼育されている個体は、栄養状態や医療管理が安定しており、

野生よりも長生きするケースが多く見られます。

これは人間の介入によって「寿命の上限」を引き上げることができる数少ない野生動物の例でもあります。

ただし、飼育環境では運動量が減ることやストレスの影響で、

繁殖行動が自然より少なくなるという課題もあります。

そのため、寿命が長くなっても“生き生きとした行動”を維持できる環境づくりが重視されています。

また、シフゾウの寿命を考える上で注目すべきなのは「群れの世代交代」です。

シフゾウの群れは毎年繁殖を行い、数年ごとに新しい個体がリーダーとして育ちます。

このサイクルがうまく続くことで、群れ全体が安定し、結果的に種としての生存期間を延ばすことにつながっています。

シフゾウの性格は?

シフゾウの性格は、基本的におだやかで協調的です。

野生では数十頭から数千頭の群れをつくって行動し、互いの距離を保ちながら移動します。

これは外敵から身を守るための戦略でもあり、群れの中で一体となって行動することで生存率を高めています。

普段は温厚ですが、繁殖期(4月〜5月)になるとオスが縄張りを主張し、

角を使って他のオスと競い合うことがあります。

とはいえ、争いは短時間で終わることが多く、相手が退くと深追いはしません。

無駄な戦いを避ける点も、シフゾウの性格を象徴しています。

警戒心は非常に強く、人間や捕食者の気配を感じると、

群れ全体が一斉に走り出します。その速さは時速80kmに達することもあり、

「逃げること」が最も得意な防御手段です。

動物園や保護区で飼育されている個体は、人に慣れやすく落ち着いた様子を見せます。

飼育下では群れの安定が重要で、単独飼育をするとストレスが増える傾向があります。

研究者は、こうした社会性の高さがシフゾウの群れ文化の基盤だと考えています。

シフゾウの鳴き声は?

シフゾウの鳴き声は、他の草食動物と比べても非常に独特です。

膨らんだ鼻の内部が音を共鳴させるため、低くこもったような音になります。

この特徴的な声は、繁殖期のオスがメスを呼ぶときに使われます。

オスは鼻を大きく膨らませながら「ブオー」という音を響かせ、

群れの中で自分の存在をアピールします。

この鳴き声は100メートル以上先にも届くとされ、

競合するオスへのけん制にもなっています。

一方、メスや子どもは小さな声で鳴き、群れとの位置関係を確認します。

危険を察知したときは短い警戒音を出し、仲間に危険を伝えることもあります。

このように、鳴き声は「繁殖」「警戒」「絆」の3つの目的で使い分けられています。

飼育下でもオスの鳴き声は繁殖期になると頻繁に聞かれ、

季節や日照時間の変化が発声のきっかけになることがわかっています。

研究者は、鼻腔の構造と鳴き声の関係を調べることで、

シフゾウのコミュニケーション能力の進化を探っています。

シフゾウの習性は?

シフゾウの習性の中で最も特徴的なのは、「季節移動」と呼ばれる大規模な回遊行動です。

毎年、春から夏にかけては北方の草原で繁殖し、

冬が近づくと南へ移動して寒さを避けます。

その距離は数百キロメートルに及び、群れ全体が一体となって移動します。

移動の先頭には経験豊富な個体が立ち、若い個体やメス、子どもがその後を続きます。

この秩序ある行動は、群れの知恵と協調性の高さを示しています。

途中で川や湿地を渡ることもあり、シフゾウは驚くほど泳ぎが得意です。

これは繁殖地を行き来するうえで欠かせない能力です。

食性は草食性で、草原に生えるイネ科植物や低木、水辺の草を食べます。

活動時間は主に朝と夕方で、昼は強い日差しを避けて休みます。

水分が少ない地域では、植物から水分を摂る工夫をして生きています。

また、シフゾウは体温を一定に保つために、日陰や風下を選んで休む習性を持っています。

風向きや気温を感知する能力も高く、

季節や時間帯に合わせて行動パターンを細かく変えることが知られています。

シフゾウとは何者なのか?生息地と歴史から見る進化の物語

シフゾウの生息地は?

シフゾウ(Saiga tatarica)は、現在では主に中央アジアの広大な草原地帯(ステップ)に生息しています。

最大の個体群はカザフスタンのベテパク=ダラ平原やウスチュルト台地に分布し、ほかにロシア南部、ウズベキスタン、モンゴル西部などにも小さな群れが確認されています。

これらの地域は、夏は40℃近くまで上がり、冬は-40℃にも下がる極端な気候です。

その中でシフゾウは、乾燥と寒暖差に耐える強い体を持ち、季節ごとに長距離を移動しながら生活しています。

過去にはヨーロッパ東部や中国北部にも生息しており、

氷期の時代にはユーラシア大陸全体を横断するほどの広がりを持っていました。

しかし20世紀以降、乱獲と農地開発によって生息域は急速に縮小しました。

現在は4つの孤立した群れが残るのみで、それぞれが数百キロ単位で季節移動を行っています。

シフゾウは平坦で見晴らしのよい土地を好み、森林や山地にはほとんど入らないという特徴があります。

これは、外敵を早く見つけて逃げるための戦略です。

彼らが暮らす草原は、強風が吹き荒れ、植生が低く、昼夜の温度差も大きい環境ですが、その過酷さこそがシフゾウを他の動物と異なる存在にしました。

また、近年は気候変動によって草原の乾燥化が進み、水辺や湿地が減少していることが問題になっています。

シフゾウは長距離移動の途中で水分を補う必要があるため、「水場を含めた回遊ルートの保護」が重要な課題です。

国際的な保全団体では、人工的な水源を設けたり、道路建設による移動経路の分断を防ぐ取り組みを続けています。

シフゾウの食べ物は?

シフゾウは完全な草食動物であり、年間を通してさまざまな植物を食べています。

春や夏には、イネ科の柔らかい草やヨモギ類の若葉を中心に食べ、秋から冬にかけては乾燥した草、低木(ていぼく)の葉、根に近い部分をかじって生き延びます。

これらの食物は種類が多く、200種類以上の植物を食べるとされます。

シフゾウの臼歯(きゅうし:奥歯)は硬い植物をすりつぶすのに適しており、乾いた草を効率的に消化できる構造になっています。

また、体内で水分を有効に使う能力が高く、長時間水を飲まなくても、植物から得た水分で活動を続けることができます。

こうした特性は、砂漠に近い草原でも生き抜くための進化といえるでしょう。

特筆すべきは、シフゾウが他の草食獣が避けるような植物も食べる点です。

例えば塩分を多く含む草や、やや苦味のある草も摂取し、食べられる植物の範囲を広げることで飢えを防いでいます。

これは、過酷な環境下で限られた資源を最大限に利用する知恵の表れです。

食事の時間帯にも特徴があります。

日中の暑い時間は避け、朝や夕方の涼しい時間に活発に採食します。

日射しが強い季節には、影のある場所や風の通る地形を選び、体温の上昇を防ぎながら食事を続けます。

また、移動の途中で食べた植物の種が排泄物とともに拡散し、草原全体の再生にも貢献しています。

シフゾウが見られる動物園は?

現在、シフゾウを飼育している動物園は世界的にも限られています。

日本では2025年時点で公開展示されている施設は確認されていませんが、

海外ではイギリスのロンドン動物園、ロシアのモスクワ動物園、

中国の北京動物園などで繁殖が行われています。

これらの施設では、野生復帰を見据えた保全繁殖計画が進められており、

遺伝的な多様性を維持するために国際的な個体交換も行われています。

一部の施設では人工授精やDNA管理が導入され、

病気や近親交配を防ぐ取り組みが強化されています。

飼育環境は、広いスペースと乾燥した気候が理想的です。

地面を砂地にして通気性を保ち、

野生に近い採食行動を再現できるよう草を植えています。

また、群れで行動する習性を考慮して、複数頭を同じエリアで飼育するのが一般的です。

動物園での観察では、シフゾウがゆっくりと歩きながら草を食べたり、

鼻を動かして周囲の匂いを確かめたりする姿がよく見られます。

その穏やかな表情からは、野生の厳しさとは対照的な落ち着きが感じられます。

飼育下の寿命はおよそ10〜12年で、

野生よりもやや長生きする傾向があります。

これは医療や栄養管理が行き届いているためで、

同時にストレスの少ない環境づくりが重要とされています。

シフゾウは絶滅危惧種なの?

シフゾウは現在も「絶滅危惧IB類(Endangered)」に指定されています。

これは、国際自然保護連合(IUCN)が定める分類で、

「近い将来、野生で絶滅する危険が高い」と判断された動物に与えられるランクです。

シフゾウの数が減少した最大の理由は、過去の乱獲と環境の変化です。

特に1990年代には、オスの角が漢方薬や装飾品として高値で取引され、カザフスタン全土で密猟が横行しました。

その結果、個体数はわずか10年間で90%以上も減少し、かつて100万頭を超えた群れが5万頭以下にまで激減したのです。

さらに2015年には、カザフスタンで発生した「パスツレラ症」という感染症が、シフゾウの個体群を壊滅的に襲いました。

この病気は細菌による急性の呼吸器疾患で、わずか数週間のうちに20万頭以上が死亡するという前例のない被害を出しました。

研究者は、この大量死が高温多湿の異常気象によって細菌が活性化したことが原因だと考えています。

その後、国際的な保護活動が進み、徐々に回復の兆しが見え始めました。

IUCNやWWF、Saiga Conservation Allianceなどの団体が中心となり、密猟防止パトロールや衛星追跡による監視を実施しています。

2025年現在、カザフスタン国内のシフゾウはおよそ30万頭前後にまで増加しました。

しかし、これは一時的な回復にすぎません。

道路建設や石油採掘による生息地の分断、違法取引の再発など、依然としてリスクは多く残っています。

シフゾウの由来は?

「シフゾウ(四不像)」という名前は、中国語で「四つの動物に似て、どれにも当てはまらない」という意味を持ちます。

古代から伝わる表現であり、その姿がシカ・ウシ・ウマ・ロバの特徴をすべて備えていることから名づけられました。

実際、シフゾウの体を観察すると、

角はシカのようにねじれ、体型はウシのようにがっしりとしています。

脚はウマのように長く、尾(しっぽ)はロバのように細長い形をしています。

まるで複数の動物を組み合わせたかのような姿が、古代の人々の想像力をかき立てたのです。

学術的には、シフゾウはウシ科に属しますが、

外見の特徴から長く分類が混乱してきた歴史があります。

かつては「シカの仲間」や「独自の属」として扱われたこともありました。

しかし遺伝子解析の結果、現在ではウシ科の中でも

特にアンテロープ(カモシカ類)に近いことが分かっています。

また、「四不像」という言葉は、中国文化では“調和と不思議の象徴”とされてきました。

四つの性質を併せ持ちながら、どれにも完全には属さない――。

この曖昧さが、逆に自然の多様性や創造の奥深さを表していると解釈されています。

宮廷文化でも、シフゾウは珍獣として重宝されました。

清の時代には皇帝が南苑でシフゾウを飼育し、

その姿は「幸運をもたらす霊獣」として描かれています。

シフゾウの歴史は?

シフゾウの歴史は、絶滅と再生を繰り返す壮大な物語です。

かつてシフゾウは、ユーラシア大陸全体に広がっていました。

氷河期の草原を渡り歩き、マンモスやバイソンと共存していたと考えられています。

しかし、気候変動と人類の狩猟によって数を減らし、19世紀の終わりにはほぼ絶滅寸前となりました。

唯一生き残っていたのは、清王朝の皇帝が北京郊外の南苑で飼っていた数十頭の個体でした。

その後、1890年代にヨーロッパの外交官ペール・ダヴィッド神父によって数頭が国外へ送られ、イギリスやフランスで繁殖が行われました。

この個体群こそが、現在世界中にいるすべてのシフゾウの祖先です。

20世紀に入ると、イギリスのウィップスネード動物園やロンドン動物園などで繁殖計画が成功し、

その子孫が中国へ「逆輸入」される形で再導入されました。

1978年、中国政府が正式に保護事業を開始し、甘粛省や内モンゴル自治区の草原に放たれた個体が新たな群れを形成しました。

21世紀に入り、国際的な協力体制が確立すると、カザフスタンでも保護区の整備が進み、個体数が急速に回復しました。

現在では、野生で数十万頭が確認されるまでになっています。

シフゾウとはどんな動物?特徴や寿命、生息地まで徹底解説 ― 総括

- シフゾウ(Saiga tatarica)はウシ科の哺乳類で、中央アジアの草原地帯に生息している。

- 鼻が大きく前に突き出した独特の形状は、砂塵を防ぎ空気を温めるために進化した。

- 体高70〜80cm、体重30〜45kgほどの中型草食動物で、群れで季節移動を行う。

- 性格はおだやかで社交的だが、繁殖期にはオス同士が角を使って競い合う。

- 鳴き声は低くこもった音で、繁殖・警戒・仲間との連絡などに使い分けられる。

- 食べ物は主にイネ科植物や低木の葉など200種類以上で、乾燥地にも適応している。

- 生息地はカザフスタンを中心とした平原で、乾燥と寒暖差の激しい環境に適応している。

- 水の少ない地域では植物から水分を取り、長距離を移動しながら生き延びる。

- 動物園では繁殖と保全のために一部の国で飼育され、日本では現時点で非公開。

- 野生での寿命は約6〜10年、飼育下では10〜12年とされる。

- シフゾウはIUCNの「絶滅危惧IB類」に分類されており、密猟や感染症で一時壊滅した。

- 近年は国際的な保護活動により個体数が回復し、30万頭前後まで増加している。

- 「四不像(シフゾウ)」の名は「四つの動物に似てどれでもない」という意味で、中国古代から伝わる。

- 清王朝の皇帝が飼育していた個体が、現在世界にいるシフゾウの祖先となっている。

- 人間によって絶滅寸前まで減らされたが、人の努力で再び野生に戻された“再生の象徴”である。

- シフゾウの歩んだ歴史は、自然と人間の関係を見直すきっかけを与えてくれる。